|

|

СРС. Аневризмы сосудов головного мозга

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

|

|

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

|

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ

|

СРС

Реферат на тему: «Аневризмы сосудов головного мозга»

Алматы 2016

Аневризма сосуда головного мозга, церебральная аневризма или интракраниальная аневризма – это патологическое местное расширение просвета артерии головного мозга.

Аневризма является основной причиной нетравматического субарахноидального кровоизлияния и обуславливает до 85% всех случаев внутричерепных кровоизлияний, представляя собой одну из самых сложных проблем современной нейрохирургии, что связано с высокой смертностью, частой инвалидизацией больных, вопросами диагностики и лечения.

Аневризмы классифицируют по топографо-анатомическому признаку и их размерам:

Каротидный бассейн (85 95%): передняя соединительная артерия (30%), задняя соединительная артерия (25%), средняя мозговая артерия (20%).

Вертебробазилярный бассейн (5—15%): бифуркация основной артерии, верхняя мозжечковая артерия, слияние позвоночных артерий (10%), позвоночная артерия (5%).

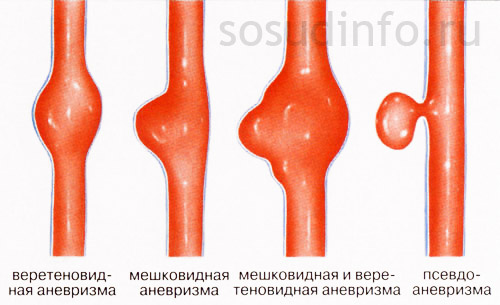

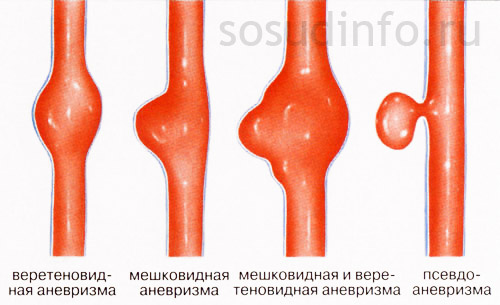

Образования также могут быть веретенообразными, мешотчатыми, боковыми, состоять из нескольких камер и одной. Веретенообразная аневризма образуется после расширения определённого участка стенки сосуда. Для боковой аневризмы характерно образование ее на стенке сосуда.

Гигантские образования обычно расположены в области бифуркации, в проходящей через пещеристый синус сонной артерии, достигают 25 мм. Маленькое образование имеет размер до 3 мм. Риск кровоизлияния резко возрастает с увеличением размера аневризмы.

Принято выделять два основных типа образований в сосудах мозга: артериальные и артериовенозные.

Артериальная аневризма

Когда стенки артериальных сосудов выпячены наподобие сферы или мешка – это артериальная аневризма. Чаще всего местом расположения этих образований становится виллизиев круг в области основании черепа. Именно там артерии максимально ветвятся. Выделяют множественные, единичные, гигантские, небольшие образования.

Артериовенозная аневризма

К огда венозные сосуды мозга расширены и формируют клубок, образование представляет собой артериовенозную аневризму. При сообщении венозных и артериальных сосудов может развиться данный тип аневризмы. В венах меньше давление крови по сравнению с данным показателем в артериях. Артериальная кровь выбрасывается под большим давлением в вены, из-за чего стенки расширяются, деформируются, возникают аневризмы. Сдавливанию подвергается нервная ткань, наблюдается нарушение кровоснабжения мозга. огда венозные сосуды мозга расширены и формируют клубок, образование представляет собой артериовенозную аневризму. При сообщении венозных и артериальных сосудов может развиться данный тип аневризмы. В венах меньше давление крови по сравнению с данным показателем в артериях. Артериальная кровь выбрасывается под большим давлением в вены, из-за чего стенки расширяются, деформируются, возникают аневризмы. Сдавливанию подвергается нервная ткань, наблюдается нарушение кровоснабжения мозга.

Аневризма вены Галена

Редко встречается аневризма вены Галена. Однако треть артериовенозных мальформаций детей раннего возраста и новорожденных приходится именно на эту аномалию. В два раза чаще встречается это образование у мальчиков. Прогнозы при этом заболевании неблагоприятны – летальный исход бывает в 90% случаев в младенческом возрасте, неонатальном периоде. При эмболизации сохраняется высокая смертность – до 78%. Симптоматика отсутствует у половины заболевших детей. Могут появиться признаки сердечной недостаточности, развивается гидроцефалия.

Мешотчатая аневризма

Круглый мешочек с кровью визуально напоминает мешотчатая аневризма. Она прикреплена к участку ответвления кровеносных сосудов, основной артерии своей шейкой. Данный тип аневризмы наиболее широко распространён. Развивается чаще всего в основании головного мозга. Возникает обычно у взрослых. Типичное образование отличается небольшим размером, менее 1 см. Структурно в нём выделяют дно, тело и шейку.

Этиология

Наиболее серьёзная причина развития аневризмы – врождённые дефекты, имеющиеся в мышечном слое церебральных артерий. Появляются они зачастую на участках сильных изгибов артерий, их соединения. Наблюдается дефицит коллагена, провоцирующий аномальные образования. Данный фактор – наследственный.

Вызывают развитие аневризм и гемодинамические нарушения: неравномерный кровоток, повышенное давление. С наибольшей силой это проявляется на участках, где артерии ветвятся. Кровоток нарушен, оказывает давление на уже деформированную стенку сосуда, что приводит к её утончению, разрыву.

Генетическое нарушение, вызывающее поражение сосудов, – патологическое явление, когда переплетаются вены и артерии головного мозга, нарушая кровообращение. Сопутствуют аневризмы и злокачественным новообразованиям, когда метастазируют опухоли шеи, головы. Следует отметить ещё некоторые причины возникновения аневризм:

Курение;

Употребление наркотиков, в частности, кокаина;

Различные заболевания сосудистой системы в целом;

Атеросклероз;

Рак;

Инфекции;

Повышенное кровяное давление;

Ранение, травма головы.

«In terms of physical mechanisms facilitating aneurysm pathophysiology, it is clear that no geometrical factor(s) currently exists to classify aneurysms according to rupture status, no inherent anomalies in the circle of Willis clearly delineate the propensity of the vasculature to form aneurysms or to cause aneurysm rupture, and no hemodynamic discriminant (only WSS or its derivatives have really been evaluated) is currently able to predict aneurysm formation, growth or rupture. Some guidelines can, however, be gathered from the collected evidence. The results of these studies suggest that complex (or separated or recirculating or secondary or disturbed or unstable or oscillating) flow structures are involved in the growth and rupture of aneurysms and that the growth of aneurysms occurs at low flow (or slow or stagnant or low shear) regions. It is also sufficiently clear that aneurysm rupture occurs at the dome (at the dome of aneurysms or at the dome of blebs that may form on the aneurysm body). The current, generally accepted, hypothesis is that the initiation of aneurysms is related to (mechanical) degeneration of the bifurcation apex due to the high shear stress or high shear stress gradient in this region. Data also suggest that the initial location of aneurysms is distal to the bifurcation apices where shear gradient zones would be higher. In vivo experiments have certainly demonstrated that artificially creating a high(er) hemodynamic stress environment at bifurcations leads to apparent degenerative changes in the elastic lamina near the apices with lesions resembling incipient aneurysms. To match the prevalence of aneurysms, this mechanism should reasonably imply that the shear stress at the middle cerebral artery bifurcation (20% of aneurysms), the anterior cerebral-anterior communicating artery junction (30%), and the internal carotid-posterior communicating artery junction (25%) should be higher than that at the basilar or internal carotid bifurcations. Peak systolic velocities in the middle cerebral artery seem to be at least 30–50% higher than those in the basilar artery, but further evaluation is required to quantify the shear stress differences at these locations.

Another plausible physical mechanism that may contribute to aneurysm initiation is the fact that the stagnation point at the bifurcation apices (or within aneurysms) migrates at different parent artery flow rates.The movement due to pulsatile flow is further exaggerated by heart-rate variability (60% variation in mean middle cerebral artery velocity has been noted). This constant stochastic migration of the impingement point within a small area, or spot, subjects the endothelial cells to frequent changes in the shear direction and can facilitate the initiation of aneurysms. Heart rate variability and stagnation spots are yet to be evaluated in detail, but two previous experiments clearly show the effect that vibration (an equivalent phenomenon) can have on transitional flows. It is thus plausible that one of the three indices of oscillatory shear stress that have been developed to correlate with aneurysm initiation, or another such index, correlates better with locations of aneurysm initiation rather than just high WSS or WSS gradients. Further evaluation is needed to verify this mechanism. Hemodynamic factors may be correlated to the distribution of aneurysms within the circle of Willis, but all such mechanistic explanations will probably only serve as necessary but not sufficient causative conditions of aneurysm pathophysiology.

«Physical Factors Effecting Cerebral Aneurysm Pathophysiology»

Chander Sadasivan, David J. Fiorella, Henry H. Woo, and Baruch B. Lieber

Клинические проявления

Любая аневризма сосудов головного мозга имеет три периода своего развития:

догеморрагический,

геморрагический

постгеморрагический

Основная проблема заключается в том, что абсолютное большинство аневризм не имеет значительных клинических проявлений до своего разрыва и, как правило, выявляются только в геморрагический период, когда манифестируют синдромом субарахноидального кровоизлияния (САК). Например, в США ежегодно регистрируется 28 тыс. случаев САК, которые обусловлены разрывами аневризм (12 случаев на 100 тыс.), при этом выживают только 36 % из них. По данным совместных исследований американских и английских нейрохирургов, причинами САК в 51 % случаев являются аневризмы сосудов головного мозга. Риск кровоизлияния из неразорвавшейся аневризмы составляет около 1% в течение года, однако риск повторного кровоизлияния из аневризмы значительно повышается и в первые две недели после него составляет 15 - 25%, в течение полугода - 50%.

Если аневризма небольших размеров (до 11 мм), клиническая симптоматика может отсутствовать. С увеличением размеров аневризмы начинают появляться и первые признаки заболевания: головная боль, головокружение, боль в области глазных яблок, нарушения зрения (мушки перед глазами, резкое снижение зрения, «туман» перед глазами) онемение лица, слабость лицевых мышц.

Диагностика

Для диагностики внутричерепной сосудистой патологии с успехом используется неинвазивный метод магнитно-резонансной ангиографии, а для верификации диагноза и лечебных процедур – метод рентгеоноконтрастной ангиографии головного мозга. Через прокол бедренной (лучевой, сонной) артерии к патологически измененному сосуду подводится внутрисосудистый катетер, через который под рентгеновским контролем выполняется эмболизация аневризмы. Для этого в просвет сосуда вводится фиброзирующий препарат либо искусственный эмбол – резиновый шарик, наполненный контрастным веществом, или раскрывающаяся окклюзирующая спираль по Rob-Gianturko.

Современное лечение

В настоящее время все оперативные вмешательства при аневризмах сосудов головного мозга подразделяются на «открытые» и эндоваскулярные. Главным «преимуществом «открытых» операций является возможность прямого доступа к аневризме и надежное выключение ее из кровотока путем клипирования. К недостаткам относят необходимость длительной интраоперационной тракции мозга, что может привести к возникновению серьезных ишемических нарушений в послеоперационном периоде.

Основным преимуществом эндоваскулярных операций служит отсутствие необходимости проводить краниотомию, к недостаткам - отсутствие прямого доступа к аневризме и высокая зависимость методики от индивидуальных анатомических особенностей сосудов и характера самой аневризмы, а также — высокая стоимость оборудования, необходимого для операции. Принципиально, «открытые» операции заключаются в выполнении трех основных этапов: краниотомия, осуществление микрохирургического доступа к аневризме и ее клипирование.

На сегодняшний день предложена масса разновидностей нейрохирургических доступов, позволяющих клипировать аневризмы практически любой локализации. Доступы постоянно совершенствуются, что позволяет сократить число инкурабельных аневризм. Принцип эндоваскулярной хирургии аневризм заключается в проведении искусственной эмболизации аневризмы различными материалами. Самое широкое распространение нашли платиновые спирали, которые позволяют осуществить надежную эмболизацию большинства аневризм. Результаты хирургического лечения аневризм зависят не только от правильного выбора метода, но и от тяжести состояния больного и периода заболевания. Лучшие результаты наблюдаются при оперативных вмешательствах в догеморрагическом или «холодном» периодах аневризматической болезни.

Послеоперационные осложнения

Нередко возникают послеоперационные осложнения. Обычно они связаны с развитием гипоксии мозга, спазма сосудов, особенно, когда вмешательство было осуществлено в остром периоде кровоизлияния в мозг. Также осложнения наблюдаются при повреждении стенок аневризм. В отдельных случаях микроспираль прокалывает стенку.

Кислородное голодание характерно для полной или частичной непроходимости сосуда, который несёт аневризму. Сейчас благодаря современным методикам пространство сосуда может быть расширено и укреплено искусственно, чтобы обеспечить необходимый кровоток на строго определённых участках.

Летальный исход вероятен, если аневризма относится к гигантским, находится на тяжёлой стадии развития. Важно вовремя начинать лечение, проводить оперативное вмешательство, не запуская болезнь. Смертность минимальна, если болезнь не успела перейти к стадии обострения, операция прямая. Отдельные летальные исходы вероятны из-за индивидуальных особенностей организма, не связанных напрямую с болезнью, операцией.

Список использованной литературы

Клинико-анатомическое обоснование операций на мозговом и лицевом отделах черепа Иванова В.Д., Колсанов A.B., Яремин Б.И., Альхимович B.А

Хирургическое лечение артериальных аневризм головного мозга. - М.: Медицина, 1973. 4 Крылов В.В., Ткачев В.В., Добровольский Г.Ф.

Микрохирургия аневризм вилизиева многоугольника.- М. - Антидор., 2004. - 160 с. 5 Лебедев В.В., Крылов В.В., Холодов С.А., Шелковский В.Н.

Intracranial aneurysm.-NY,Berlin, Heidelberg, Tokyo: Springer-Verlag.- 1983.-Vol. 3. 11 Hadi Manji et al.

Oxford handbook of neurology. - Oxford university press, inc., NY. -2007. -p. 333-336. 12 Kassel NF, Drake CG

Physical Factors Effecting Cerebral Aneurysm Pathophysiology. Chander Sadasivan, David J. Fiorella, Henry H. Woo, and Baruch B. Lieber

Труфанов Г. Е. и др. Лучевая диагностика сосудистых мальформаций и артериальных аневризм головного мозга //СПб.: Элби-СПб. – 2008.

Медведев Ю. А., Забродская Ю. М. Новая концепция происхождения бифуркационных аневризм артерий основания головного мозга //СПб:: Изд-во РНХИ им. проф. АЛ Поленова. – 2000.

|

|

|

Скачать 110.29 Kb.

Скачать 110.29 Kb.

огда венозные сосуды мозга расширены и формируют клубок, образование представляет собой артериовенозную аневризму. При сообщении венозных и артериальных сосудов может развиться данный тип аневризмы. В венах меньше давление крови по сравнению с данным показателем в артериях. Артериальная кровь выбрасывается под большим давлением в вены, из-за чего стенки расширяются, деформируются, возникают аневризмы. Сдавливанию подвергается нервная ткань, наблюдается нарушение кровоснабжения мозга.

огда венозные сосуды мозга расширены и формируют клубок, образование представляет собой артериовенозную аневризму. При сообщении венозных и артериальных сосудов может развиться данный тип аневризмы. В венах меньше давление крови по сравнению с данным показателем в артериях. Артериальная кровь выбрасывается под большим давлением в вены, из-за чего стенки расширяются, деформируются, возникают аневризмы. Сдавливанию подвергается нервная ткань, наблюдается нарушение кровоснабжения мозга.