Асептика. Асептика и антисептика

Скачать 1.15 Mb. Скачать 1.15 Mb.

|

|

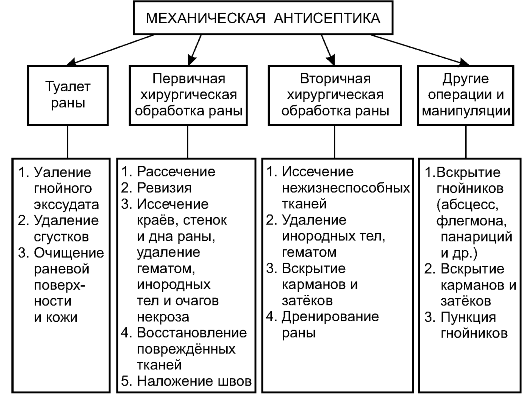

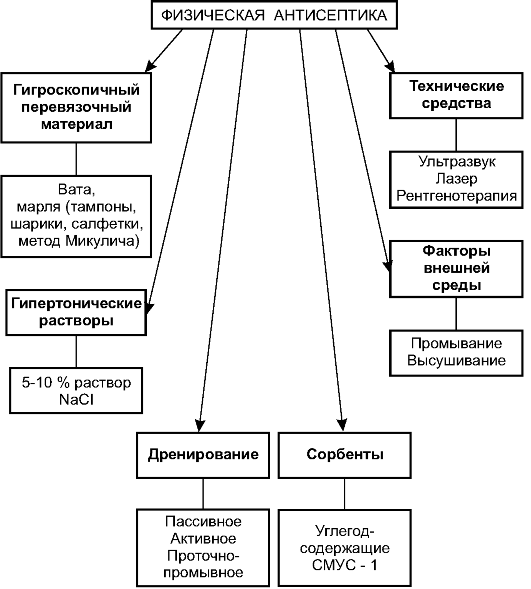

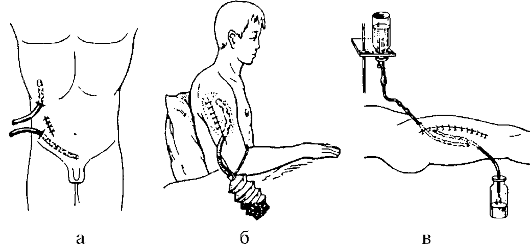

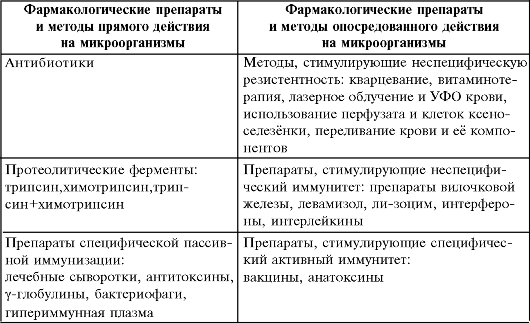

Профилактика при плановой операции Плановую операцию следует выполнять на максимально благоприятном фоне. Поэтому одна из задач предоперационного периода - выявление возможных очагов эндогенной инфекции. Профилактика перед экстренной операцией Иная ситуация складывается при оказании экстренной помощи. Здесь полноценное обследование в короткий период времени невозможно, да и в любом случае отменить жизненно необходимую операцию нельзя. Но всё же следует знать о существовании очагов эндогенной инфекции для того, чтобы непосредственно перед операцией и в послеоперационном периоде назначить дополнительное лечение (антибиотики и пр.). Госпитальная инфекция Госпитальная инфекция - заболевание или осложнение, развитие которого связано с инфицированием больного, произошедшим во время его нахождения в стационаре. Госпитальную инфекцию в последнее время называют нозокомиальной (noso - болезнь, komos - приобретение). Общая характеристика Госпитальная инфекция имеет характерные особенности. • Возбудители инфекции устойчивы к основным антибиотикам и антисептическим средствам. Это связано с пассированием микрофлоры в условиях хирургического стационара, где в воздухе, на различных поверхностях, в организме больных присутствуют низкие концентрации антимикробных средств. • Возбудители инфекции - обычно условно-патогенные микроорганизмы, наиболее часто это стафилококк, клебсиеллы, кишечная палочка, proteus vulgaris и пр. • Инфекция возникает у ослабленных в результате болезни или операции пациентов, часто она бывает суперинфекцией. • Часто возникают массовые поражения одним штаммом микроорганизма, проявляющиеся сходной клинической картиной заболевания (осложнения). Профилактика Основные меры профилактики госпитальной инфекции: • сокращение количества предоперационных койко-дней; • учёт при госпитализации особенностей заполнения палат (в одной палате должны находиться больные с примерно одинаковой длительностью пребывания в стационаре); • ранняя выписка с контролем на дому; • смена антисептических средств и антибиотиков, используемых в отделении; • рациональное назначение антибиотиков; • желательно закрытие хирургических стационаров на проветривание (1 мес в год); эта мера обязательна для гнойных отделений и при вспышке госпитальной инфекции. Проблема СПИДа в хирургии С распространением синдрома приобретённого иммунодефицита (СПИД) хирургия встала перед новыми проблемами. Учитывая, что у хирургических больных есть раны, существует возможность контакта с кровью и другими жидкими средами организма, важнейшей стала задача предупреждения попадания в больничной среде в организм больного вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Всю профилактику СПИДа в хирургии можно разделить на четыре самостоятельных направления: выявление вирусоносителей, выявление больных ВИЧ-инфекцией, соблюдение техники безопасности медпер- соналом и изменение правил стерилизации инструментов (рис.).  Изменение правил стерилизации инструментов Во-первых, это максимальное использование одноразовых инструментов, прежде всего шприцев. Запрещено использование систем для внутривенного вливания многократного применения. Во-вторых, хирургические инструменты после использования перед прохождением обычной предстерилизационной подготовки и последующей стерилизации первоначально необходимо замачивать в сильных антисептиках (дезинфицировать). Для этого можно использовать только 3% раствор хлорамина (замачивание на 60 мин) и 6% раствор перекиси водорода (замачивание на 90 мин). Антисептика Выделяют виды антисептики в зависимости от природы используемых методов: механическая, физическая, химическая и биологическая антисептика. В практике обычно сочетают разные виды антисептики. Например, в гнойную рану вводят тампон из марли, способствующий оттоку раневого отделяемого благодаря гигроскопичности материала (физическая антисептика), и смачивают его борной кислотой (химическая антисептика). При плеврите для эвакуации экссудата плевральную полость пунктируют (механическая антисептика), после чего вводят раствор антибиотика (биологическая антисептика). Таких примеров очень много. Механическая антисептика Механическая антисептика - уничтожение микроорганизмов механическими методами. Конечно, в буквальном смысле механически удалить микроорганизмы технически невозможно, но можно удалить участки ткани, насыщенные бактериями, инфицированные сгустки крови, гнойный экссудат. Механические методы признаны основными: трудно бороться с инфекцией химическими и биологическими методами, если не удалён очаг инфекции.  Основные мероприятия механической антисептики Физическая антисептика Физическая антисептика - уничтожение микроорганизмов с помощью физических методов.  Основные мероприятия физической антисептики  Виды дренирования: а - пассивное; б - активное; в - проточно-промывное Химическая антисептика Химическая антисептика - уничтожение микроорганизмов в ране, патологическом очаге или организме больного и в среде вокруг него с помощью различных химических веществ. Химическая антисептика получила широкое распространение в хирургии. Создают, производят и с успехом применяют огромное количество препаратов, обладающих бактерицидной активностью. Классификация антисептиков по назначению и способу применения Выделяют дезинфицирующие средства, антисептические вещества наружного применения и химиотерапевтические средства. • Дезинфицирующие средства используют в асептике для обработки инструментов, мытья стен, полов, обработки предметов ухода и пр. • Антисептические вещества применяют наружно для обработки кожи, рук хирурга, промывания ран и слизистых оболочек. • Химиотерапевтические средства вводят внутрь, они оказывают резорбтивное действие в организме больного, подавляя рост бактерий в различных патологических очагах. Основные группы химических антисептиков Разделение антисептиков по химическому строению традиционно и наиболее удобно. Выделяют 16 групп химических антисептиков. 1. Группа галоидов 2. Соли тяжёлых металлов 3. Спирты 4. Альдегиды Формалин - 37% раствор формальдегида. Сильное дезинфицирующее средство. 0,5-5,0% растворы используют для дезинфекции перчаток, дренажей, инструментов. Эффективен против эхинококка. Применяют также при фиксации препаратов для гистологического исследования. В сухом виде пригоден для стерилизации в газовых стерилизаторах, в частности, оптических инструментов. Лизол - сильное дезинфицирующее средство. 2% раствор служит для дезинфекции предметов ухода, помещений, замачивания загрязнённых инструментов. В настоящее время практически не применяют из-за высокой токсичности. 5. Красители 6. Кислоты 7. Щёлочи Нашатырный спирт - антисептическое средство наружного применения. Раньше 0,5% раствор использовали для обработки рук хирурга (метод Спасокукоцкого-Кочергина). 8. Окислители 9. Детергенты (поверхностно-активные вещества) Хлоргексидин - антисептическое средство наружного применения. 0,5% спиртовой раствор пригоден для обработки рук хирурга и операционного поля. 0,1-0,2% водный раствор - один из основных препаратов для промывания ран и слизистых оболочек, лечения гнойных ран. Входит в состав растворов для обработки рук и операционного поля (пливасепт, АХД-специаль). «Астра» «Новость» - компоненты моющих растворов для дезинфекции инструментов. 10. Производные нитрофурана 11. Производные 8-оксихинолина Нитроксолин - химиотерапевтическое средство, уроантисептик. Применяют при инфекциях мочевыводящих путей. Лоперамид, аттапулгит - химиотерапевтические средства, применяемые при кишечных инфекциях. 12. Производные хиноксалина Гидроксиметилхиноксилиндиоксид - антисептическое средство наружного применения. 0,1 - 1,0% водный раствор используют для промывания гнойных ран, слизистых оболочек, особенно при неэффективности антибиотиков и других антисептиков. При сепсисе и тяжёлых инфекциях можно вводить и внутривенно капельно. 13. Дёгти, смолы 14. Производные нитроимидазола Метронидазол - средство широкого спектра действия. Эффективен в отношении простейших, бактероидов и части анаэробов. 15. Антисептики растительного происхождения Хлорофиллипт, эктерицид, бализ, календула - в основном используют как антисептические средства наружного применения для промывания поверхностных ран, слизистых оболочек, обработки кожи. Обладают противовоспалительным эффектом. 16. Сульфаниламиды Биологическая антисептика Виды биологической антисептики В отличие от видов антисептики, рассмотренных ранее, биологическая антисептика - не просто биологические методы уничтожения микроорганизмов. Биологическую антисептику разделяют на два вида: • биологическая антисептика прямого действия - использование фармакологических препаратов биологического происхождения, непосредственно воздействующих на микроорганизмы; • биологическая антисептика опосредованного действия - использование фармакологических препаратов и методов различного происхождения, стимулирующих способности макроорганизма в борьбе с микроорганизмами. Основные фармакологические препараты и методы Основные препараты и методы биологической антисептики представлены в табл. 2-1.  Классические принципы рациональной антибиотикотерапии Особенности лечения антибиотиками связаны с влиянием вида препарата, дозы, кратности введения и длительности его применения на эффективность лечения и возможность развития осложнений. Не последнее значение имеют доступность и стоимость лекарственного средства. Основные классические принципы рациональной антибиотикотерапии следующие: • Применять антибиотики только по строгим показаниям. • Назначать максимальные терапевтические или, при тяжёлых инфекциях, субтоксические дозы препаратов. • Соблюдать кратность введения в течение суток для поддержания постоянной бактерицидной концентрации препарата в плазме крови. • Применять антибиотики курсами с продолжительностью от 5-7 до 14 сут. • При выборе антибиотика основываться на результатах исследования чувствительности микрофлоры. • Менять антибиотик при его неэффективности. • Учитывать синергизм и антагонизм при назначении комбинации антибиотиков, а также антибиотиков и других антибактериальных препаратов. • При назначении антибиотиков обращать внимание на возможность побочных эффектов и токсичность препаратов. • Для профилактики осложнений аллергического характера тщательно собирать аллергологический анамнез. • При длительных курсах антибиотиков назначать противогрибковые препараты для профилактики дисбактериоза, а также витамины. • Использовать оптимальный путь введения. Существует поверхностная (промывание ран), внутриполостная (введение в грудную, брюшную полости, полость сустава) и глубокая (внутримышечное, внутривенное, внутриартериальное и эндолимфатическое введение) антибиотикотерапия, а также пероральный способ. Современные принципы антибиотикотерапии В последние годы классические принципы рациональной антибиотикотерапии существенно дополнены. Появилось понятие тактика (или алгоритм) антибактериальной терапии хирургических инфекций. В основном это касается так называемой эмпирической терапии, то есть назначения антибиотиков, когда ещё не высеян штамм микроорганизмов и не определена его чувствительность к антибиотикам. При эмпирической терапии соблюдают два принципа: • принцип максимального спектра; • принцип разумной достаточности. Принцип максимального спектра подразумевает назначение антибиотиков максимального спектра действия и наибольшей эффективности для обеспечения наибольшей вероятности уничтожения возбудителя заболевания. В то же время при этом высока вероятность формирования резистентных штаммов микроорганизмов и неэффективности применения в последующем курсов других антибиотиков. Принцип разумной достаточности подразумевает назначение препарата не самого широкого спектра действия, но достаточно эффективного в отношении предполагаемого возбудителя. Вероятность достижения клинического эффекта весьма высока, и в то же время менее вероятно развитие резистентности, а в резерве остаются более мощные современные препараты. Выбор подхода и сочетание двух этих принципов индивидуальны и зависят от степени тяжести инфекции, состояния пациента, виру- лентности микроорганизма. Весьма важно учитывать и экономическую сторону вопроса (на антибиотики приходится примерно 50% бюджета хирургического отделения). Если у больного тяжёлое инфекционное заболевание, при эмпирической терапии целесообразно назначать либо комбинацию антибиотиков первой очереди (например, полусинтетический пенициллин ампициллин и аминогликозид гентамицин), либо проводить монотерапию антибиотиком второй очереди (обычно это цефалоспорины II и III поколений, реже - современные макролиды). Лишь при особо тяжёлой инфекции и неэффективности других препаратов используют антибиотики резерва - фторхинолоны и карбапенемы. При эмпирической терапии необходимо учитывать местные (региональные) особенности частоты распространения микроорганизмов и их резистентности. Важный фактор - развилась инфекция в стационаре (нозокомиальная инфекция) или вне его. При этиотропной терапии выбор препарата зависит от результата микробиологического исследования (выделение возбудителя и определение его чувствительности к антибиотикам). В современной хирургии доказана высокая эффективность так называемой ступенчатой терапии - раннего перехода с парентерального введения антибиотиков на пероральные формы препаратов той же группы или близких по спектру действия. Антибиотикопрофилактика Ещё недавно само существование такого термина было невозможным, так как одним из принципов антибиотикотерапии была недопустимость применения антибиотиков в профилактических целях. Однако сейчас этот вопрос пересмотрен. Более того, в последнее время антибиотикопрофилактике придают особое значение. Для профилактики послеоперационных осложнений наиболее важно создать бактерицидную концентрацию препарата в плазме крови и зоне операции на момент выполнения разреза и в течение 1-2-х суток после вмешательства (в зависимости от вида операции по степени инфицированности). Поэтому антибиотики вводят с премедикацией или при вводном наркозе и продолжают вводить в течение 1-2 сут послеоперационного периода. |