Безопасность жизнедеятельности. В вопросах и ответах, задачах и. Безопасность жизнедеятельности в вопросах и ответах, задачах и решениях

Скачать 3.32 Mb. Скачать 3.32 Mb.

|

|

Время регламентированных перерывов в зависимости от продолжительности рабочей смены, вида и категории тяжести трудовой деятельности

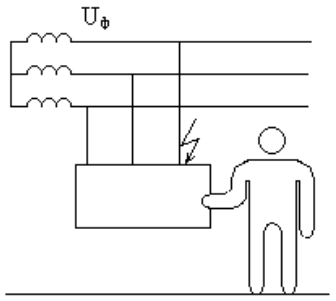

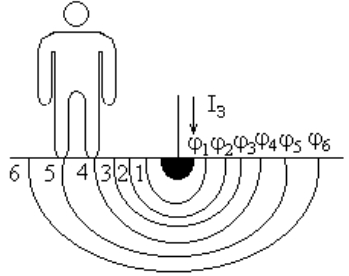

П р и м е ч а н и я. 1. Время перерывов дано при соблюдении требований [5.5]. При несоответствии фактических условий труда время регламентированных перерывов следует увеличить на 30 %. 2. При работе с компьютером в ночную смену, независимо от категории и вида трудовой деятельности, продолжительность регламентированных перерывов должна увеличиваться на 60 минут. 3. Во время регламентированных перерывов целесообразно выполнять комплексы упражнений для снятия напряжения с мышц глаз, шеи, рук, спины и т.д. [5.5]. 4. С целью снижения влияния монотонии целесообразно применять чередование видов деятельности. 6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОТРАВМАТИЗМА Вопрос Что такое электротравматизм? ОтветНесчастные случаи, вызванные воздействием электрического тока, электрической дуги, наведенных зарядов, а также обусловленные иными факторами (травмирование вращающимися частями механизмов, падение с высоты и др.), если им предшествовал электрический удар, называются электротравмами. Электротравматизм – это совокупность электротравм, характеризуемая определенными причинно-следственными связями между элементами системы "человек–электроустановка-среда" (Ч-Э-С). В этой системе человек является непосредственным объектом поражения, электроустановка – непосредственным источником поражения, а среда оказывает влияние как на человека, так и на электроустановку. Решение вопросов предупреждения электротравматизма должно вестись в направлении изучения свойств и взаимосвязи всех элементов этой системы. Свойства элементов системы, влияющие на электротравматизм, учитываются совокупностью признаков. Поскольку возникновение электротравмы при различных обстоятельствах связано с большой степенью неопределенности, то анализ причинно-следственных связей должен быть основан на использовании теории вероятностей и математической статистики на всех этапах анализа: выявления опасностей и опасных действий, разработки логических процедур формулирования защитных мер, выбора лучшей защитной меры для внедрения. Социальные и психологические факторы, а также состояние экономики, науки, техники и производства являются внешними по отношению к системе безопасности электроустановок, однако они влияют на выбор допустимого уровня защиты. 6.1. Основные виды опасностей и опасных действий ВопросЧто следует понимать под опасностями и опасными действиями? ОтветСуществует два комплекса проблем при анализе электротравм – рассмотрение опасностей электроустановок и определение опасных действий персонала. Опасность представляет включение человека в цепь электрического тока. Можно выделить следующие основные виды опасностей: двухфазное прикосновение, т.е. одновременное прикосновение к двум фазам электроустановки, находящейся под напряжением (рис. 6.1);  Рис. 6.1. Двухфазное прикосновение Iп = UЛ / Rп однофазное прикосновение, т.е. прикосновение человека, имеющего гальваническую связь с землей, к одной фазе электроустановки, находящейся под напряжением (рис. 6.2);  Рис. 6.2. Однофазное прикосновение: а – сеть с заземленной нейтралью: Ih = UФ / Rh; б – сеть с изолированной нейтралью: Ih = UФ / (Rh + R/3) прикосновение к нетоковедущим частям электроустановок, находящихся под напряжением в результате повреждения изоляции, например, к аварийному корпусу (рис. 6.3); включение под напряжение шага, т.е. между двумя точками цепи тока, находящимися друг от друга на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек (рис. 6.4).

Параметрами, определяющими уровень электробезопасности, являются следующие: Ih – ток, проходящий через тело человека; Rh– сопротивление тела человека; Uф, Uл – фазное и линейное напряжения сети; R – сопротивление проводов сети относительно земли; Uпр, Uш – напряжения прикосновения и шага. Основными факторами, влияющими на тяжесть электротравмы, являются ток, проходящий через тело человека, и длительность действия этого тока. Длительность действия тока, как правило, определяется временем срабатывания автоматической защиты. Опасные действия персонала возможны при небезопасных работах, а также при выполнении им работ на небезопасных рабочих местах. При обслуживании электроустановок опасные действия связаны с их монтажом, демонтажом, включениями, отключениями, оперативными переключениями, а также профилактикой, осмотром, ремонтом и испытаниями. При эксплуатации электрифицированных машин опасные действия возможны при работах на станках с электроприводом, при использовании электроинструмента и т.д. Электротравмы возможны и при выполнении таких работ, в которых электроустановки вообще не используются, но свои действия человек осуществляет вблизи действующих электроустановок. Например, опасны работы на крыше здания, скирдование сена, грузоподъемные работы, если они выполняются в зоне воздушной линии электропередачи. ВопросКакие факторы влияют на выбор предельно допустимых уровней токов? ОтветВ зависимости от значений факторов, определяющих условия поражения, с определенной статической вероятностью может наступить электротравма. В табл. 6.1 приведены предельно допустимые уровни токов, проходящих через тело человека [6.3]. Данные представлены для аварийных режимов двух видов электроустановок: 1) производственных – напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью и выше 1000 В с изолированной нейтралью; 2) бытовых – напряжением до 1000 В. Таблица 6.1 Предельно допустимые уровни токов, проходящих через тело человека

Как видно из таблицы, нормы дифференцированы по назначению электроустановок (производственные и бытовые) и времени действия (от 0,08 с до 1,0 с и выше). В ГОСТе дифференциация предусмотрена также и по другим признакам: роду тока (постоянный и переменный 50 Гц), номинальному напряжению электроустановок (до 1 кВ, выше 1 кВ), режиму нейтрали источника питания (изолированная и глухозаземленная), состоянию электроустановок (нормальное и аварийное). ВопросКак классифицируются защитные меры в электроустановках? ОтветЗащитные меры включают в себя мероприятия и средства. Мероприятия подразделяются на организационные и технические. Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках должны выполняться следующие организационные мероприятия: назначение лиц, ответственных за организацию и безопасность производства работ; оформление наряда или распоряжения на производство работ; осуществление допуска к проведению работ; организация надзора за проведением работ; оформление окончания работы, перерывов в работе, переводов на другие рабочие места. Для обеспечения безопасности работ в электроустановках следует выполнять технические мероприятия: отключение установки (части установки) от источника питания; проверку отсутствия напряжения; механическое запирание приводов коммутационных аппаратов, снятие предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; заземление отключенных токоведущих частей (наложение переносных заземлителей, включение заземляющих ножей); ограждение остающихся под напряжением токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или приблизиться. Средства защиты от поражения электрическим током и электрической дугой целесообразно подразделять на средства, предупреждающие прикосновение человека к опасным элементам электроустановок, и средства, обеспечивающие защиту при прикосновениях как к токоведущим, так и к нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением (табл. 6.2). Таблица 6.2 Средства защиты от поражения электрическим током

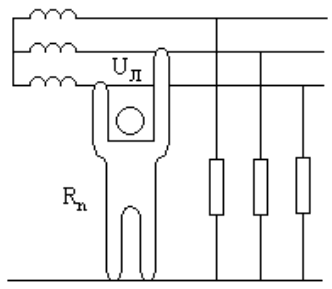

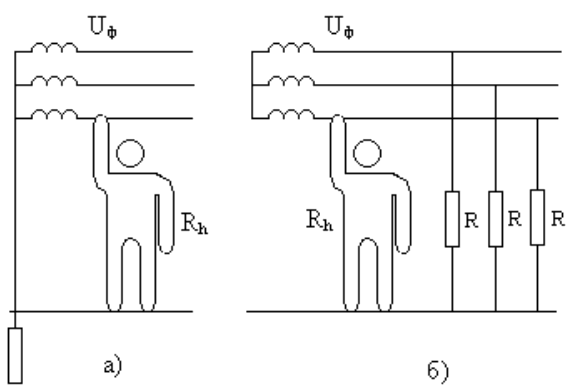

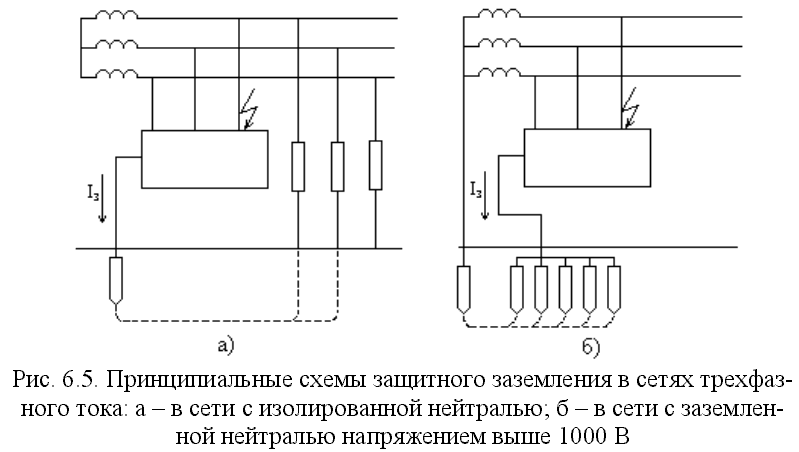

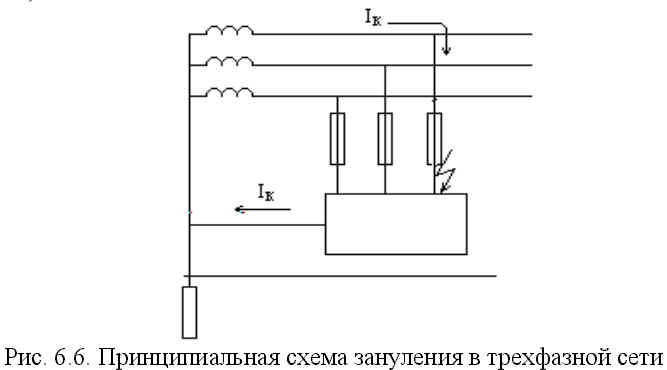

ВопросКакие принципы положены в основу выбора защитных мер в электроустановках? ОтветОпасность реализуется, если действия человека сопряжены с возможностью протекания через его тело тока, который, с учетом времени его действия, превышает допустимое для человека значение. Из этого следует, что существуют три группы защитных мер, обеспечивающих: предупреждение возможности протекания тока через тело человека; уменьшение значения возможного тока, протекающего через тело человека, до значения, ниже длительно допустимого; уменьшение времени протекания тока через тело человека, если значение этого тока выше длительно допустимого. ВопросВ чем заключается принцип действия защитного заземления? ОтветЗащитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус. Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных значений напряжения прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Это достигается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования (уменьшением сопротивления заземлителя), а также путем выравнивания потенциалов основания, на котором стоит человек, и заземленного оборудования (подъемом потенциала основания, на котором стоит человек, до значения, близкого к значению потенциала заземленного оборудования). Защитное заземление применяют в сетях с изолированной нейтралью при любом напряжении (рис.6.5, а), а также в сетях с заземленной нейтралью напряжением выше 1000 В (рис. 6.5, б).  Вопрос В чем заключается принцип действия зануления? ОтветЗануление – преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки, могущих оказаться под напряжением, с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока в трехфазных сетях (рис.6.6).  Принцип действия зануления – превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание с целью получения большого тока, способного обеспечить автоматическое отключение поврежденной электроустановки от сети. Зануление применяют в сетях с заземленной нейтралью напряжением до 1000 В. Вопрос В чем заключается принцип действия защитного отключения? ОтветЗащитное отключение – защита, обеспечивающая отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека током. Такая опасность может возникнуть, в частности, при замыкании фазного провода на корпус, снижении сопротивления изоляции сети ниже определенного предела и, наконец, в случае прикосновения человека непосредственно к токоведущей части, находящейся под напряжением. Устройства в зависимости от принятых для них входных величин делятся на типы, реагирующие на потенциал корпуса, напряжение нулевой последовательности, ток нулевой последовательности и т.д. Наибольшими защитными свойствами обладают устройства защитного отключения, реагирующие на ток нулевой последовательности (рис. 6.7). Они позволяют обеспечить защиту человека, прикоснувшегося к токоведущим частям, находящимся под напряжением, в сетях до 1000 В.  Вопрос В чем заключается комплексный подход к выбору защитных мер? ОтветЕсли вероятность возникновения электротравм является высокой при существующих защитных мерах, то необходимо существенное изменение всего комплекса мер. Как правило, можно предложить много дополнительных защитных мер, повышающих электробезопасность, но их внедрение будет ограничено финансовыми возможностями. Следовательно, главная задача при выборе защитных мер состоит в наиболее эффективном использовании выделенных финансовых ресурсов. Ниже, в качестве примера рассмотрим выбор защитных мер, повышающих электробезопасность электродрели. Вопрос Какие процедуры позволяют произвести группирование травм по общности причин их возникновения? ОтветНа этом этапе (этапе синтеза) выполняют следующие процедуры: Определяют наиболее общий уровень рассмотрения всех опасностей при действиях с электродрелью. Разделяют опасности на несовместимые группы, причем группы формируют по некоторым общим признакам, например, общности причин возникновения опасности. Выделяют для каждой группы одно головное событие, которое в дальнейшем будет рассматриваться с помощью так называемого дерева отказов. Рассмотрим опасности, возникающие при эксплуатации электродрели, и сведем их в табл. 6.3. Вероятности возникновения отдельных опасностей взяты из [6.4]. Таблица 6.3 Определение головного события дерева отказов

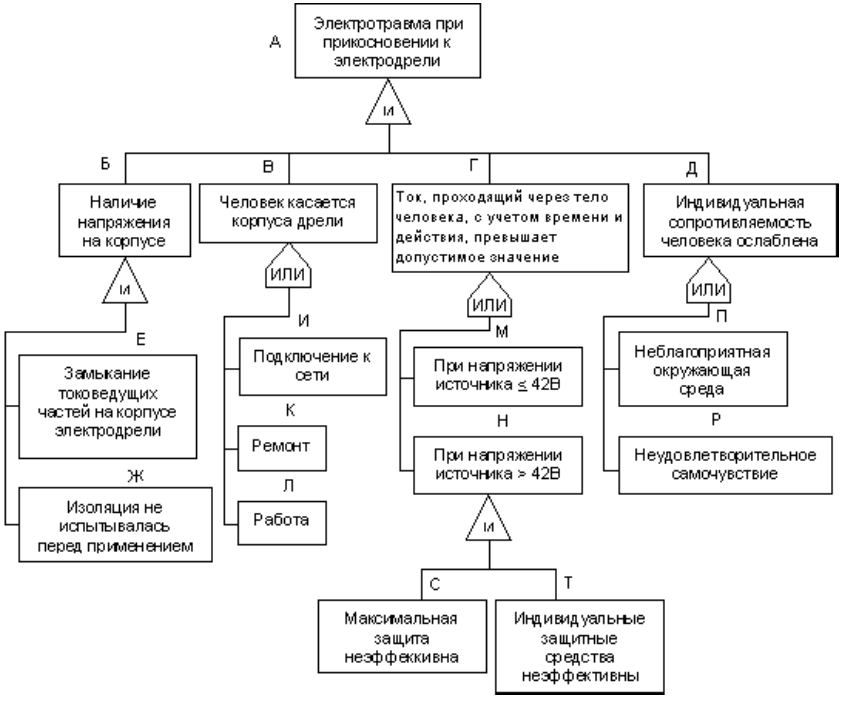

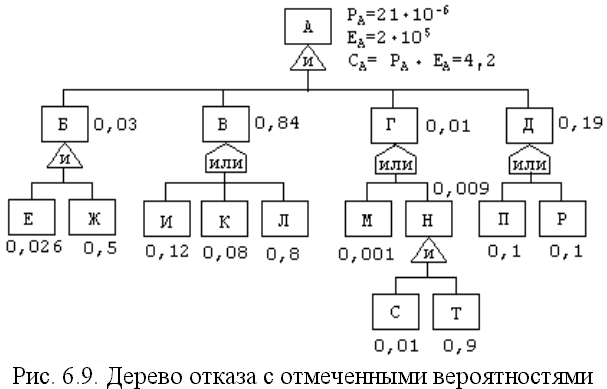

Разделим опасности, находящиеся в левой колонке на несовместимые группы, учитывая, что общей причиной первых трех опасностей является наличие открытых токоведущих частей. Причиной четвертой опасности является повреждение изоляции фазного провода относительно корпуса электродрели. Два головных события приведены в правой части табл. 6.3. Вопрос Какие процедуры позволяют перейти к количественной оценке защитных мер? ОтветНа этом этапе (этапе анализа) выполняют следующие процедуры: 1) определяют все события, которые могут вызвать головные события; 2) определяют отношения между событиями с помощью логических операций И или ИЛИ; 3) производят количественный анализ. Ниже дан анализ головного события "Электротравма при прикосновении к корпусу электродрели", дерево отказов которого приведено на рис. 6.8. Головное событие А произойдет, если будут иметь место все четыре события Б, В, Г и Д, представленные входами логической операции И. Наличие напряжения на корпусе электродрели (событие Б) возможно, если имевшее место замыкание токоведущих частей на ее корпус (событие Е) не было устранено перед ее применением (событие Ж). Касание человеком корпуса электродрели (событие В) возможно при любом из событий И, К и Л, которые представлены входами логической операции ИЛИ. Ток, проходящий через тело человека, может превысить допустимое значение (событие Г) как при источнике напряжением не более 42 В (событие М) при длительном прикосновении, так и при источнике напряжением более 42 В (событие Н) при неэффективных индивидуальных защитных средствах (событие Т) и неэффективных автоматических средствах защиты (событие С). Под неэффективностью средств защиты понимается их отсутствие или сознательное неприменение, а также несоответствие их параметров установленным нормам. Индивидуальная сопротивляемость человека к действию электрического тока будет ослаблена (событие Д) при неблагоприятной окружающей среде (событие П) или неудовлетворительном его самочувствии (событие Р).  Рис. 6.8. Дерево отказа "Электротравма при прикосновении к корпусу электродрели" На рис. 6.9 представлено это же дерево с указанными вероятностями событий для интервала времени продолжительностью один год. Предположим, из статистики известно, что в этот интервал времени произошла 21 электротравма в расчете на 1 млн электродрелей. Вероятность головного события составила  Средняя серьезность электротравмы, соответствующая ожидаемым потерям при несчастном случае, принята равной  ВопросКак наиболее эффективно использовать средства, выделенные на безопасность труда? ОтветПоскольку при повышенной безопасности затрачиваются деньги, то защитные меры должны приводить или к снижению вероятности головного события или к снижению серьезности его последствий. Защитные меры, приведенные в табл. 6.4., направлены на уменьшение вероятности возникновения причин электротравматизма при работах с электродрелью. Первый вариант предлагаемых мер состоит в том, что сопротивление изоляции электродрели будет гарантированно замеряться периодически через 6 месяцев, а также перед каждым применением электродрели. При выполнении этого условия вероятность использования электродрели, имеющей поврежденную изоляцию, уменьшится. Однако полностью исключить возможность повреждения изоляции во время работы нельзя. Второй вариант защитных мер состоит в том, что применение диэлектрических перчаток уменьшит вероятность электротравмирования человека при работе с электродрелью за счет уменьшения тока, проходящего через тело, до значения, меньше порогового ощутимого. Третий вариант заключается в том, что УЗО и существующая максимальная защита будут резервировать друг друга, существенно повысив тем самым надежность аварийного отключения электродрели от электрической сети. Затраты на покупку УЗО составляют 25 у.е. При сроке эксплуатации УЗО равном 10 лет ежегодные затраты равны 25 у.е./10 лет. Таблица 6.4 Варианты предлагаемых защитных мер

Поскольку затраты и прибыли выражены количественно, сравнение вариантов может быть избавлено от субъективности, часто вызываемой пространными описаниями. Результаты расчетов сведены в табл. 6.5. Таблица 6.5

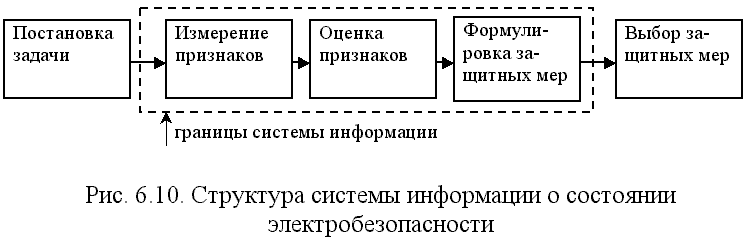

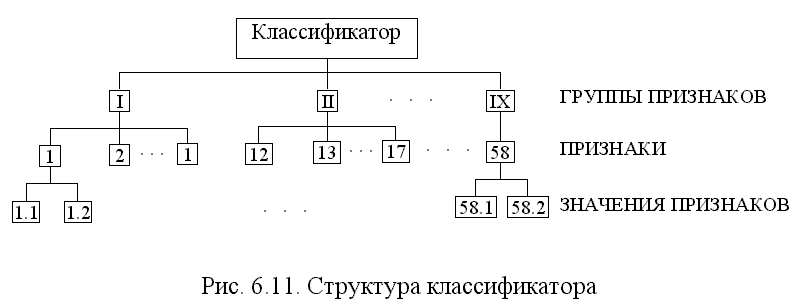

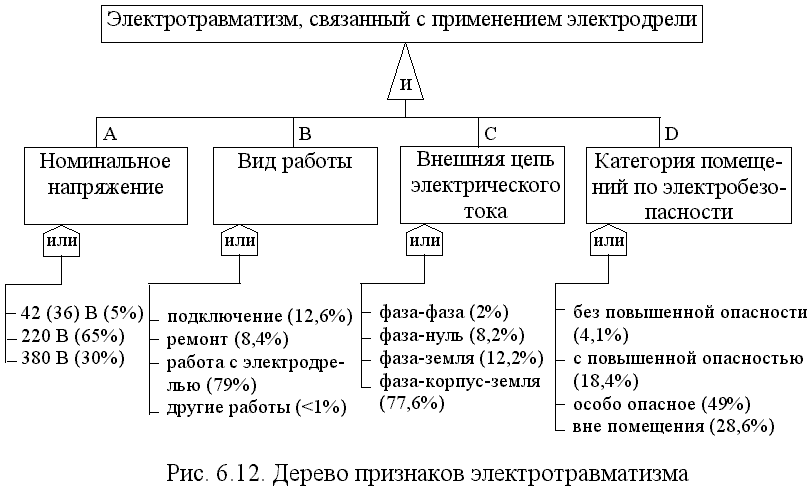

Наиболее выгодно затрачивать средства на вариант, имеющий наименьшее отношение затраты/прибыль. Этот вариант следует реализовать в первую очередь. 6.2. Разработка системы информации по предупреждению электротравматизма Вопрос Какие задачи решает информационно-справочная система в электробезопасности? ОтветПреимущества метода, основанного на выборе мер защиты по критерию их экономической эффективности, можно реализовать лишь при наличии информационно-справочной системы, соответствующей задачам, решаемым электробезопасностью. Создание системы информации включает следующее: разработку единой классификации признаков, характеризующих каждую электротравму; комплексное изучение причинно-следственных связей признаков, влияющих на электротравматизм; разработку методов преобразования результатов расследования электротравм в информацию, необходимую для выбора оптимальных защитных мер; подготовку единой программы расследования электротравм. Информационно-справочная система является средством контроля состояния электробезопасности. Контроль осуществляют путем измерения значений признаков, оценки этих измерений (диагностики), разработки вариантов защитных мер с определением их эффективности (подготовки решения). Формулировка поставленных задач и выбор защитных мер не входят в функции информационной системы и выполняются на уровне системы электробезопасности. Такими задачами могут быть следующие: совершенствование способов и средств защиты, разработка нормативно-правовых актов, усиление деятельности энергослужб предприятий (рис. 6.10).  Выполнение функций оценки и формулирования защитных мер требует организации обслуживания базы данных. При работе с базой данных выполняется преобразование результатов измерения в информацию, используемую для разработки защитных мер. Основная цель внедрения системы информации состоит в повышении эффективности функций измерения и оценки признаков, а также формулировании защитных мер. Для осуществления этой цели данные измерения должны быть обработаны и представлены в необходимой форме. Ценность системы информации раскрывается в использовании признаков, описывающих каждую электротравму, в последующем статистическом анализе электротравматизма. В результате становится возможным анализ обстоятельств и причин электротравм, а также эффективности мер предупреждения конкретных опасностей и опасных действий. Изучение причин электротравматизма должно проводиться с максимальным использованием количественных методов. Причины одной электротравмы и их совокупности – это не одно и то же. Если причина отдельной травмы отражает только качественную взаимосвязь между нарушениями нормативно-правовых актов и предпосылками этих нарушений, то причины электротравматизма отражают также и количественную взаимосвязь. Достоверность выводов статистического анализа электротравматизма зависит от размеров изучаемой совокупности, т.е. от количества учтенных травм. В настоящее время не учитываются электротравмы, которые вызвали утрату трудоспособности менее чем на один день, хотя обстоятельства и причины легких и тяжелых травм, как правило, одинаковы. Однако дополнительные затраты, связанные с расследованием легких травм и разработкой соответствующих процедур сбора информации согласно предъявленным к ним дополнительным требованиям, должны сопоставляться с прибылями, которые могут быть при этом получены. Вопрос Какие признаки системы Ч-Э-С определяют уровень электротравматизма? ОтветКачественное представление информации в документации об обследованиях неудобно по следующим причинам. Например, два человека могут докладывать об одном и том же несчастном случае, используя различную терминологию. Название подразделения также может быть указано по-разному разными людьми в разное время. Третий человек может стараться сократить записи, из-за чего они могут потерять смысл, хотя ему все будет казаться очевидным. Для устранения этих недостатков и эффективного использования информации, полученной на стадии измерения признаков, описывающих состояние электробезопасности, информация должна быть классифицирована и рассортирована по заданным категориям. Важное место в ГОСТ 12.1.019-79 занимает классификация признаков, от которых зависит уровень электробезопасности. Эти признаки характеризуют либо элементы системы Ч-Э-С, либо связи между этими элементами. Характеристики человека учитывают его психофизиологическое состояние. К характеристикам электроустановки отнесены следующие: номинальное напряжение, род и частота тока, способ электроснабжения (от стационарной сети, автономного источника питания электроэнергией), режим нейтрали (средней точки) источника питания (изолированная, заземленная), вид исполнения (стационарные, передвижные, переносные). Среда в зависимости от ее признаков относится к особо опасным помещениям, помещениям повышенной опасности и помещениям без повышенной опасности. Связи "человек-электроустановка" определены следующими признаками: условиями работы (возможностью снять напряжение с токоведущих частей); характером возможного прикосновения человека к элементам цепи тока (однофазное и двухфазное прикосновение, прикосновение к металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением); возможностью приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого или попадания в зону растекания тока; видом работ (монтаж, наладка, испытание, эксплуатация электроустановок, работа в зоне расположения электроустановок). В ГОСТ 12.1.038-82 [6.1] характеристиками человека являются сопротивление тела в электрической цепи, реакция ощущения тока (ощущение, неотпускание, фибрилляция сердца). Связи "человек-электроустановка" учитываются следующими признаками: цепью тока при электротравме, продолжительностью воздействия электрического тока, напряжением прикосновения, током, проходящим через тело человека. Вопрос Какие задачи позволяет решить единый классификатор признаков электротравм? ОтветПрименение единого классификатора признаков, характеризующих каждую электротравму, необходимо в силу ряда причин, в частности, для решения следующих задач: Сравнения между собой показателей электротравматизма в различных отраслях промышленности, группах населения и т.д. Получения необходимой и достаточной информации об электротравме на стадии расследования благодаря тому, что лица, участвующие в расследовании, будут знать, какую информацию нужно собирать. Устранения субъективизма при описании обстоятельств электротравмы. Предвзятость может быть у лиц, участвующих в расследовании и желающих изменить меру ответственности виновных в несчастном случае. Единый классификатор признаков помогает собирать такие сведения об электротравмах, объективность которых очевидна или поддается проверке. Вопрос Какая структура принята для единого классификатора признаков электротравм? ОтветСложная и кропотливая работа по созданию единого классификатора выполнена в Ленинградском институте охраны труда [6.4]. Классификатор содержит 58 признаков, объединенных в 9 групп, и около 500 значений признаков (с учетом резервных). Структурная схема классификатора приведена на рис. 6.11. Выделены следующие группы признаков: характеристика пострадавшего, место происшествия, время происшествия, характеристика электроустановки, характеристика работы, технические меры безопасности, организационные мероприятия, цепь тока при электротравме, группа электротравматизма.  Человек в системе Ч-Э-С описывается следующими признаками: пол, возраст, образование, профессия, стаж по профессии, квалификационная группа по ТБ, социальная группа, категория работника, медицинские противопоказания, психофизиологическое состояние, виды воздействия электрического тока (электротравмы, реакции ощущения). Электроустановка характеризуется следующими признаками: формой собственности; видом; элементом; номинальным напряжением; режимом нейтрали; родом и частотой тока; способом электропитания (от электросети, от автономного источника); степенью мобильности (стационарные, передвижные, переносные, ручные); режимом работы (нормальный, аварийный); неисправностью; причиной неисправности; соответствием типа установки условиям применения; соответствием конструкции, монтажа и эксплуатации требованиям техники безопасности. Среда описывается следующими признаками: температура и относительная влажность воздуха, климатические факторы, категория помещения в отношении степени электробезопасности, сопротивление растекания тока с ног человека. Связь "человек-электрооборудование" характеризуется следующими признаками: условиями работы; видами работ или действий; характером включения в цепь электрического тока; цепью тока при электротравме; продолжительностью воздействия электрического тока; напряжением прикосновения; током, проходящим через тело человека; сопротивлением тела в электрической цепи; средствами защиты от электрического тока и дуги; мероприятиями по электробезопасности. Особое место занимает группа признаков под названием “время происшествия”. Сведения о времени травмирования могут быть полезны при установлении связи электротравматизма с медико-биологическими особенностями человека (пол, возраст, состояние здоровья и др.). Признак "год" используется для исследования влияния значений признаков на динамику электротравматизма. Значение признака "часы" позволяет выявить травматизм, обусловленный переутомлением человека. Классификатор электротравм предназначен для статистической обработки значений признаков и поэтому должен иметь такую структуру, чтобы совокупность возможных значений каждого признака составляла полную группу событий. Признаки должны охватывать все интересующие исследователя аспекты анализа электротравматизма, но не следует включать в классификатор признаки, значения которых в процессе расследования электротравм невозможно определить. Вопрос Какие формы документации можно использовать при обработке результатов расследования электротравм? ОтветС помощью единого классификатора все виды доступной информации об электротравмах могут быть расположены в одинаковом формате. В этом случае мы получим возможность обрабатывать различную информацию с помощью одной и той же программы независимо от источника этой информации. Поскольку основная часть информации об электротравмах может быть получена в результате расследования электротравм, то кодирование признаков прежде всего необходимо при разработке форм протоколов обследований. Важную информацию для составления протоколов расследования электротравм можно извлечь, анализируя первичную информацию, включающую анализ обстоятельств электротравм, заключения технических инспекторов труда, судебно-медицинских и электротехнических экспертов, наряды на работу, журналы инструктажей, должностные инструкции и другие материалы расследования. Некоторые виды чисто описательной информации обязательны. Эти записи должны быть удобными для чтения. Обеспечить одинаковую по объему и качеству исходную информацию для проведения статистического анализа электротравматизма по стране в целом можно, лишь применяя одинаковую для всех электротравм, подлежащих учету, специальную форму. Такая форма была разработана и реализована в картах электротравм (производственных и непроизводственных), а основу обеих карт составил единый классификатор. При разработке карт соблюдались следующие условия (в дополнение к тем, что были предъявлены к классификатору): возможность использования карт в качестве источника первичной информации (наряду с актом по форме Н-1); удобство заполнения, пересылки и хранения карт; возможность обработки карт на ЭВМ и средствами малой механизации. Заполнение карт тяжелых электротравм поручено инспекторам энергонадзора, а заполнение карт нетяжелых электротравм могут выполнить работники предприятий, например, ответственный за электрохозяйство или инженер по охране труда предприятия. Вопрос Каким способом можно выявить влияние признаков на уровень электротравматизма? ОтветГлавным назначением единого классификатора электротравм является сбор данных для получения статистических распределений признаков, характеризующих электротравматизм. В качестве примера рассмотрим использование статистических данных по признакам, влияющим на электротравматизм при обслуживании электродрели. На рис. 6.12 выделена та часть структуры единого классификатора, которая содержит признаки, необходимые для решения поставленной задачи. Признак А учитывает влияние значения номинального напряжения электродрели. Выделим два значения (позиции) признака: 36-42 В (А1) и 220 В (А2). Вероятность появления значения А2 признака А при электротравме будет равна сумме вероятностей появления признака А при напряжениях 220 В и 380 В и составит 95 %. Признак В определяет виды работ, связанных с электродрелью. Выделены следующие значения признака: подключение электродрели к сети, ремонт и работа с электродрелью. Как правило, эти виды работ не выполняются одним и тем же лицом. Признак С определяет вид опасности – схему включения человека в цепь электрического тока. Для дальнейшего анализа выделены два значения признака: "прикосновение к корпусу", что соответствует внешней цепи "фаза-корпус-земля", и "прикосновение к токоведущим частям", что соответствует внешним цепям "фаза-фаза", "фаза-нуль" и "фаза-земля". Признак D определяет категорию помещения по электробезопасности, причем значения "особо опасное" и "вне помещения" можно объединить в одно, если нормативно-правовые акты не оговаривают особые требования к выполнению защитных мер для электроустановки.  С учетом числа признаков, подлежащих анализу, их распределения могут быть одномерными, двухмерными и многомерными. Одномерные распределения позволяют сравнивать статистические данные по электротравматизму, учитывающие изменения значения одного признака. На рис. 6.12представлены четыре одномерных распределения по числу представленных признаков. Учет влияния значений признака на электротравматизм оценивается с помощью показателя, представляющего собой отношение числа травм к базовой величине. В данном случае базовой величиной является общее число учтенных при анализе электротравм, а показатели выражены в процентах или долях. Доля представляет собой статистическую вероятность появления электротравмы при конкретном значении признака. Каждое одномерное распределение позволяет глубже вникнуть в причины электротравматизма. Рассмотрение приведенных на рис. 6.12 признаков показывает, что наибольшее число травм наблюдается при повышенном напряжении электродрели, когда при работе с ней человек прикасается к ее корпусу, на котором присутствует фазное напряжение, а работа выполняется в особо опасном помещении. Очень важно научиться использовать сведения по одномерным распределениям для определения видов последующего анализа, исходя из возможностей, предоставляемых информационной системой. Первый шаг в этом направлении заключается в изучении необходимости построения двухмерных распределений, в которых рассматривается влияние на травматизм одновременного изменения значений двух признаков. Например, можно рассмотреть одновременное влияние значения напряжения и вида работ на результаты электротравматизма (табл. 6.6). Наибольшую опасность, как это следует из таблицы, представляют работы с электродрелью напряжением 220 В и выше. Таблица 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||