Безопасность жизнедеятельности. В вопросах и ответах, задачах и. Безопасность жизнедеятельности в вопросах и ответах, задачах и решениях

Скачать 3.32 Mb. Скачать 3.32 Mb.

|

|

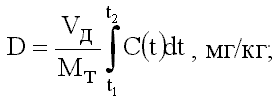

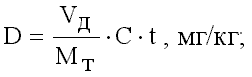

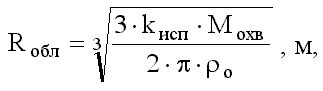

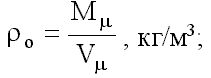

ВопросКакие вещества относятся к числу аварийно химически опасных веществ? ОтветВ соответствии с стандартом [10.3] под химической аварией понимается авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся утечкой, проливом или выбросом опасных химических веществ, способная привести к гибели людей или химическому заражению окружающей природной среды. Химически опасный объект есть объект, на котором обращаются опасные химические вещества, при аварии на котором может произойти гибель людей или химическое заражение окружающей природной среды. Химическое заражение представляет собой распространение опасных химических веществ в окружающей природной среде в концентрациях, создающих угрозу для людей в течение определённого времени. Опасное химическое вещество есть техногенное химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на людей может вызвать острые или хронические заболевания, или гибель. Под техногенным химическим веществом понимают вещество, которое получается, используется, перерабатывается, образуется, хранится, транспортируется, уничтожается, т.е. обращается в техносфере. Согласно перечню сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), утверждённому в 1988 году, к СДЯВ отнесены 34 опасных химических вещества, среди которых: аммиак, сероводород, синильная кислота, фосген, хлор и т.д. В руководстве по аварийно химически опасным веществам (АХОВ) к ранее названным добавлены ещё 17 опасных химических веществ, среди которых: все боевые отравляющие вещества, диоксин, метиловый спирт, фенол, бензол, ртуть и др. Критериями отнесения вещества в разряд аварийно химически опасных являются: принадлежность опасного химического вещества к 1-му и 2-му классам опасности по значению коэффициента возможности ингаляционного отравления (1-й класс: КВИО>300, 2-й класс: КВИО=30-300); наличие опасного химического вещества на объекте народного хозяйства в количестве, которое превышает пороговое значение, установленное нормативными документами (для аммиака пороговое значение 500 т, для хлора – 25 т). Аварийно химически опасное вещество есть опасное химическое вещество, применяемое на химически опасном объекте в таком количестве, при котором вследствие химической аварии на этом объекте может произойти химическое заражение окружающей среды в поражающих живые организмы концентрациях. ВопросКакие поражающие факторы могут образоваться при химической аварии? ОтветФакторами воздействия при химической аварии являются количество токсичного вещества, способное поступить из окружающей среды в организм, а также время действия этого вещества на человека. Поражающие факторы объединяются в одну величину, называемую токсической дозой. Токсическая доза выражает собой количество опасного химического вещества, которое при попадании в организм человека вызывает определённый токсический эффект. В зависимости от эффекта различают смертельные, выводящие из строя и пороговые токсические дозы. Смертельная или летальная токсическая доза (LD) есть минимальное количество вещества, вызывающее при попадании в организм человека смертельный исход. Выводящая из строя токсическая доза (ID) – минимальное количество вещества, вызывающее при попадании в организм человека потерю дееспособного состояния. Пороговая токсическая доза (PD) – минимальное количество вещества, вызывающее при попадании в организм человека начальные симптомы поражения. Опасные химические вещества попадают в организм человека через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки. В зависимости от способа попадания аварийно химически опасные вещества подразделяют на вещества ингаляционного действия (АХОВ ИД), вещества перорального действия (АХОВ ПД) и вещества кожно-резорбтивного действия (АХОВ КРД). Кожно-резорбтивная токсическая доза представляет собой массу жидкого или твёрдого вещества, воздействующего на человека через кожу, слизистые оболочки и кровь и вызывающего определённый токсический эффект, отнесённую к 1 кг массы тела или к полной массе тела человека; измеряется в мг/кг или в мг. Пероральная токсическая доза представляет собой массу вещества, воздействующего на человека при его заглатывании и вызывающего определённый токсический эффект, отнесённую к 1 кг массы тела или к полной массе тела человека. Ингаляционная токсическая доза представляет собой массу вещества, воздействующего на человека при вдыхании его с воздухом и вызывающего определённый токсический эффект. Ингаляционная токсическая доза определяется следующим выражением:  где МТ – масса тела человека, кг; VД – интенсивность дыхания человека, м3/с; t1, t2 – время начала и окончания воздействия опасного химического вещества, с; С(t) – переменная во времени концентрация ОХВ во вдыхаемом воздухе. При постоянной во времени концентрации опасного химического вещества  где t – время воздействия опасного химического вещества. Для людей, находящихся в одинаковых условиях, отношение VД/ МТ пост., поэтому токсичность вещества можно выразить через значение коэффициента токсичности: При острых поражающих воздействиях под ингаляционной токсической дозой часто понимают коэффициент токсичности D'=T=C t. Исходя из этого, ингаляционная токсодоза есть произведение концентрации токсичного вещества, воздействующего через органы дыхания, и времени экспозиции, т.е. продолжительности периода вдыхания зараженного воздуха. Для характеристики уровней токсичности АХОВ при воздействии через органы дыхания используют среднепороговую токсодозу – PCt50, средневыводящую токсодозу ICt50 и среднесмертельную токсодозу LCt50, где число 50 указывает на пятидесятипроцентную вероятность поражения человека токсичным веществом. Для хлора летальная токсодоза составляет LСt50=6 мг мин/л. Выброс аварийно химически опасного вещества в окружающую среду Аварийно химически опасные вещества попадают в окружающую среду в результате: утечек из сосудов под давлением, при которых потеря веществом рабочего состояния происходит за относительно большой промежуток времени; выбросов из сосудов под давлением, при которых потеря веществом рабочего состояния происходит за относительно малый отрезок времени; испарений жидкости, пролитой из герметичной ёмкости. Параметры рабочего состояния аварийно химически опасного вещества и последствия потери этого состояния позволяют разделить АХОВ на 4 категории: Вещества, у которых критическая температура ниже температуры окружающей среды. Их рабочему состоянию соответствует состояние сжатого газа или реже сжиженное состояние с большим избыточным давлением. Выброс таких веществ сопровождается образованием газовоздушного облака, которое называют первичным, утечка приводит к образованию атмосферной струи. Вещества, у которых критическая температура выше, а температура кипения ниже температуры окружающей среды. Их рабочему состоянию соответствует сжиженное состояние, реже состояние сжатого газа. При выбросе сжиженного вещества часть жидкости мгновенно испаряется, образуя первичное паровоздушное облако. Оставшаяся часть проливается, охлаждается до температуры кипения, затем испаряется, образуя вторичное облако. Утечка из ёмкости с большим избыточным давлением вещества приводит к образованию двухфазной струи. Вещества, у которых температура кипения близка к температуре окружающей среды, а критическое давление выше атмосферного. Их рабочему состоянию соответствует сжиженное состояние, потеря которого приводит к образованию и первичного, и вторичного облака. в зависимости от температуры окружающей среды эти вещества при атмосферном давлении ведут себя либо как жидкости, либо как газы. Вещества, у которых температура кипения выше температуры окружающей среды, а критическое давление выше атмосферного. Их рабочему состоянию соответствует парообразное, жидкое и твёрдое состояние. Эта категория включает в себя вещества, находящиеся при атмосферном давлении в жидком состоянии. Выброс этих веществ в окружающую среду приводит к их проливу. Испарение пролитого вещества сопровождается образованием вторичного облака. Вещества, находящиеся при нормальных условиях в твёрдом состоянии, также входят в эту категорию; в воздушную среду они поступают в диспергированном состоянии. Выброс АХОВ первой, второй и третьей категории сопровождается образованием первичного облака. Радиус первичного облака полусферической формы можно определить по следующей формуле  где Мохв – масса опасного химического вещества, потерявшего рабочее состояние в результате выброса, кг; о – плотность опасного химического вещества при нормальных условиях, кг/м3; kисп – доля опасного химического вещества, испарившегося в момент выброса. Плотность опасного химического вещества можно определить по следующей формуле:  где М , – молярная масса вещества, кг/кмоль; V – молярный объём вещества, м3/кмоль. Значение коэффициента испарения зависит от категории вещества и его свойств: для веществ первой категории kисп = 1; для веществ четвёртой категории kисп = 0; для веществ второй и третьей категории:  где iн – энтальпия вещества в условиях рабочего состояния, iк – энтальпия вещества в точке кипения, rисп – удельная скрытая теплота парообразования при температуре кипения. Для определения энтальпий необходимо использовать следующую формулу: где сж – коэффициент теплоёмкости опасного химического вещества в жидкой фазе; tохв – температура опасного химического вещества, С. Коэффициент теплоёмкости жидкости можно определить по формуле [10.12]:  где R – индивидуальная газовая постоянная вещества, Дж/кг/К; Тпр – приведённая температура опасного химического вещества; – фактор ацентричности; сро – идеальногазовая теплоёмкость вещества, Дж/кг/К. Приведённая температура вещества  где Ткр – критическая температура вещества, К. Фактор ацентричности определяется по следующему выражению:  где – приведённая температура кипения, Ркр – критическое давление, МПа. Приведённая температура  где Тк – температура кипения при нормальных условиях, К. Идеальногазовая теплоёмкость  где t - температура, С; A, B, C, D – константы, значения которых определяются в зависимости от типа вещества (табл. 10.4). Таблица 10.4 Характеристики некоторых АХОВ

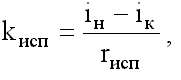

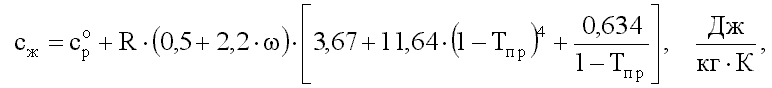

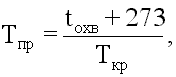

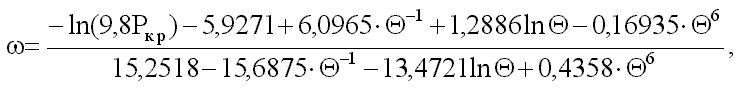

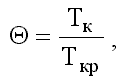

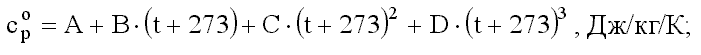

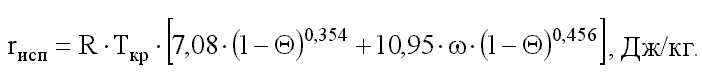

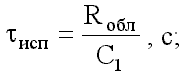

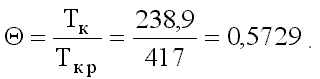

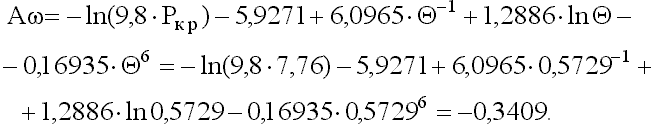

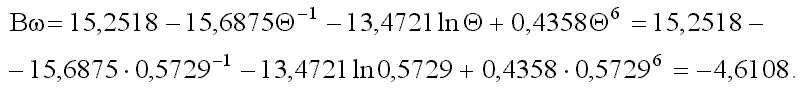

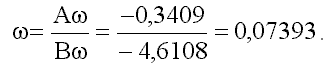

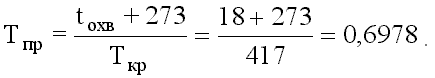

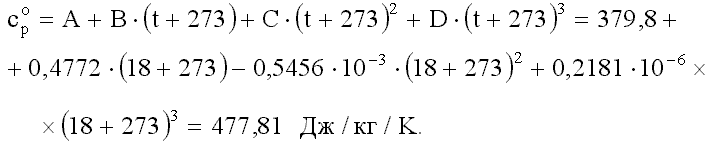

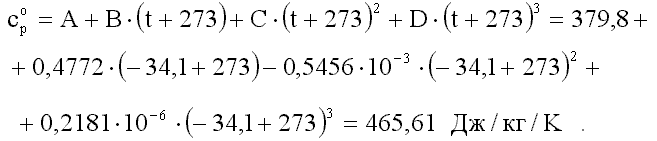

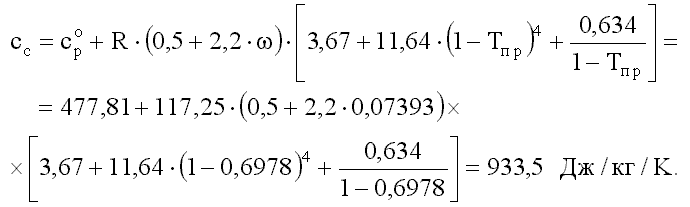

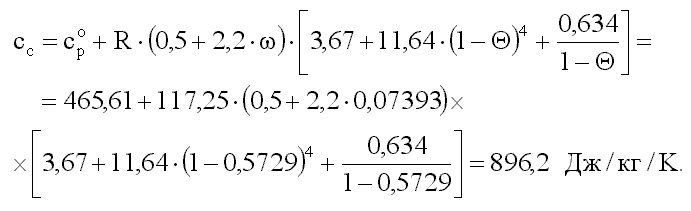

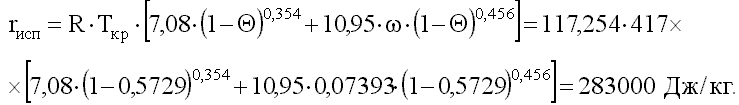

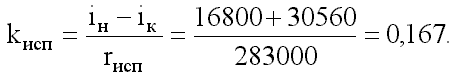

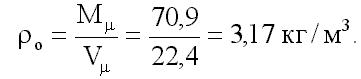

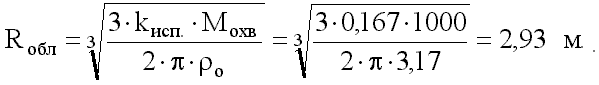

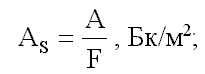

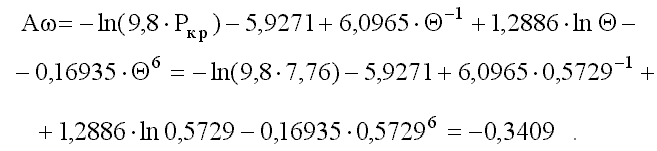

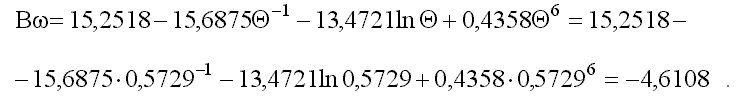

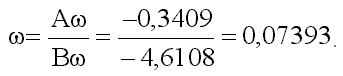

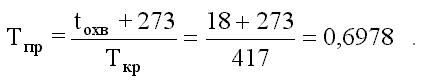

Теплоту парообразования при температуре кипения можно определить по следующей формуле:  Время образования парового облака  С1 – скорость звука при атмосферном давлении. ЗадачаВ резервуаре находился хлор в количестве 1 т при давлении насыщения и температуре 18 С. При его разрушении произошёл выброс токсичного вещества, который привёл к проливу хлора и образованию первичного облака. Определить начальный радиус первичного облака. РешениеХлор относится к веществам 2-й категории, т.к. его критическая температура выше, а температура кипения ниже температуры окружающей среды (табл. 10.4), поэтому доля опасного химического вещества, испарившегося в момент выброса, 0 < kисп < 1. Приведённая температура кипения  Числитель выражения для фактора ацентричности  Знаменатель выражения для фактора ацентричности  Фактор ацентричности  Приведённая температура вещества  Идеальногазовая теплоёмкость в условиях рабочего состояния  Идеальногазовая теплоёмкость при температуре кипения  Коэффициент теплоёмкости жидкости в условиях рабочего состояния  Коэффициент теплоёмкости жидкости при температуре кипения  Энтальпия вещества в условиях рабочего состояния Энтальпия вещества в точке кипения Теплота парообразования  Коэффициент испарения для хлора  Плотность хлора при нормальных условиях  Радиус первичного облака полусферической формы  Источник техногенной чрезвычайной ситуации – радиационная авария ВопросКакой объект называют радиационно опасным? ОтветРадиационная обстановка на территории индустриально-селитебного комплекса определяется: природной радиоактивностью косного вещества, включая излучения, приходящие из космоса; радиоактивным фоном, обусловленным проводившимися ранее испытаниями ядерного оружия; наличием территорий, загрязнённых радиоактивными веществами; эксплуатацией радиационно опасных объектов. Радиационно опасным объектом называют объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды. Радиационная авария есть авария на радиационно опасном объекте, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ или ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих установленные пределы безопасности его эксплуатации. Радиоактивное загрязнение есть загрязнение земной поверхности, атмосферы, воды, продовольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактивными веществами в количествах, превышающих уровни, установленные нормами радиационной безопасности и правилами работы с радиоактивными веществами. К радиационно опасным объектам относятся: исследовательские ядерные установки различного назначения; судовые ядерные энергетические установки; предприятия, использующие в своих технологиях радиоактивные материалы; предприятия ядерного топливного цикла. Ядерный топливный цикл предусматривает добычу руды, обогащение урана, изготовление тепловыделяющих элементов, использование ядерного топлива в реакторах атомных электрических станций, регенерацию ядерного топлива. Цикл завершает утилизация и захоронение радиоактивных отходов. ВопросКак происходит облучение при радиационных авариях? ОтветОблучение возникает при воздействии на людей ионизирующего излучения. Облучение может быть внешним – от источников, находящихся вне тела человека, или внутренним – от источников, попавших внутрь организма. Аварийное облучение можно разделить на облучение, осуществляемое по прямым путям воздействия, и облучение, осуществляемое по непрямым путям воздействия. К облучению при прямом воздействии относятся: внешнее облучение фотонами и -частицами от радионуклидов, содержащихся в воздухе окружающей среды; внешнее облучение фотонами и -частицами от радионуклидов, осевших на земную поверхность; внешнее контактное облучение от радионуклидов, осевших на кожные покровы организма; внутреннее облучение, создаваемое радионуклидами, поступившими в организм со вдыхаемым воздухом; внутреннее облучение, создаваемое радионуклидами, поступившими в организм с загрязнёнными продуктами питания и воды. К облучению при непрямом воздействии относится внутреннее облучение от радионуклидов, попавших в организм человека в результате их миграций по пищевым цепочкам. ВопросКакие факторы воздействия способны образоваться при радиационных авариях? ОтветФакторами воздействия, способными возникнуть при радиационной аварии, являются: мощность ионизирующего излучения, воздействующего на организм; время воздействия ионизирующего излучения. Названные факторы объединяют в один фактор, называемый дозой облучения. Величина дозы облучения может быть выражена величиной дозы ионизирующего излучения, в частности, величиной эффективной эквивалентной дозы ионизирующего излучения. Облучение фотонами от радионуклидов Ожидаемую поглощённую дозу на всё тело человека от фотонного излучения веществ, загрязнивших земную поверхность, можно определить по следующей формуле [10.4]: t – время облучения, с; АS – поверхностная активность радионуклида, загрязнившего земную поверхность в момент оседания примеси  А – активность радионуклида, Бк; F – площадь, загрязнённая радионуклидом, м2; ЭФ – эффективная постоянная распада – постоянная распада; В – постоянная выведения нуклида из поверхностных слоёв вследствие биосферных процессов, по закону Если источник представлен бесконечной поверхностью с косинусоидальным распределением излучения, то дозовый коэффициент определяется по формуле: где r=1,09; kг – безразмерный коэффициент, учитывающий глубину и характер распределения радионуклидов в приповерхностном слое, для поверхностного загрязнения kг=1; Г – керма-постоянная, Гр· м2/c/Бк. Керма-постоянная радионуклида характеризует мощность кермы в воздухе при стандартных условиях, содержание которых следующее: источник излучения – точечный изотропный; активность в источнике – 1 Бк; расстояние от источника до точки детектирования – 1 м. В табл. 10.5 приведены значения кермы-постоянной для некоторых нуклидов. Принятие решений о защитных мерах основывается на определённых принципах и критериях. Принцип обоснования вмешательства основан на том, что предполагаемое вмешательство должно приносить облучаемым лицам больше пользы, чем вреда. Принцип оптимизации вмешательства исходит из того, что масштаб и длительность вмешательства должны быть оптимизированы таким образом, чтобы чистая польза от снижения дозы облучения была максимальной. При определённых обстоятельствах, сложившихся в результате радиационной аварии, необходимо применять срочные меры защиты. В табл 10.6 приведены прогнозируемые уровни облучения, при которых безусловно необходимо срочное вмешательство [10.7]. Таблица 10.5 Керма-постоянная радионуклидов

Таблица 10.6 Уровни облучения, при которых безусловно необходимо срочное вмешательство

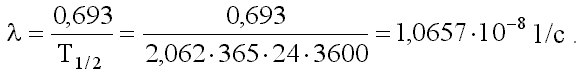

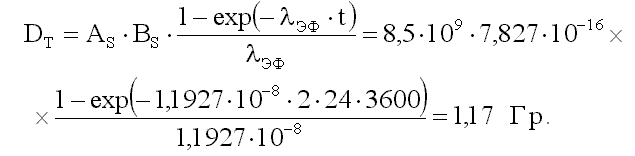

При аварии, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение обширной территории, устанавливается зона радиационной аварии. Зона радиационной аварии определяется как территория, на которой суммарное внешнее и внутреннее облучение в единицах эффективной дозы может превышать 5 мЗв за первый после аварии год. ЗадачаАвария на радиационно опасном объекте привела к выбросу в атмосферу радиоактивных веществ и загрязнению территории цезием-134 с активностью АS=8,5 ГБк/м2. Определить по величине поглощенной дозы, приходящейся на всё тело, необходимость применения срочных мер защиты. РешениеПостоянная распада цезия-134 с периодом полураспада Т1/2 =2,062 года  Эффективная постоянная распада Дозовый коэффициент Прогнозируемая поглощённая доза на всё тело человека  Поглощённая доза за двое суток при которой безусловно необходимо срочное вмешательство составляет 1 Гр, т.е. необходимо применять срочные меры защиты, например, проводить эвакуацию населения. 10.3. Предупреждение техногенных чрезвычайных ситуаций Вопрос Какие виды деятельности государства в области промышленной безопасности направлены на предупреждение техногенных чрезвычайных ситуаций? ОтветОсновными видами деятельности государства в области промышленной безопасности, направленными на предупреждение техногенных чрезвычайных ситуаций, являются: нормотворчество в области промышленной безопасности; лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности; сертификация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах экспертиза промышленной безопасности; обязательное страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; декларирование промышленной безопасности опасных производственных объектов; федеральный надзор в области промышленной безопасности на всех этапах проектирования, строительства, эксплуатации и выведения из эксплуатации опасного производственного объекта. ВопросКакие объекты промышленности относят к опасным производственным объектам? ОтветОпасными производственными объектами [10.9] являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, на которых: 1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества: а) воспламеняющиеся вещества – газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 С или ниже; б) окисляющие вещества – вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции; в) горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления; г) взрывчатые вещества – вещества, которые при определённых видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; д) токсичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 мг/кг до 200 мг/кг включительно; средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 мг/кг до 400 мг/кг включительно; средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 мг/л до 2 мг/л включительно; е) высокотоксичные вещества – вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики: средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 мг/кг; средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 мг/кг; средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 мг/л; ж) вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды – вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности: средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 мг/л; средняя концентрация яда, вызывающая определённый эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 мг/л; средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 мг/л; 2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 С; 3) используются стационарно установленные грузоподъёмные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулёры; 4) получаются расплавы чёрных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; 5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях. ВопросВ каких случаях и с какой целью разрабатывается декларация промышленной безопасности? ОтветДекларация промышленной безопасности разрабатывается в обязательном порядке для опасных производственных объектов, на которых обращаются опасные техногенные вещества в количествах, превышающих установленные законом [10.9] значения. В табл. 10.7 и 10.8 приведены предельные количества опасных веществ, наличие которых на опасном производственном объекте является основанием для обязательной разработки декларации промышленной безопасности. Таблица 10.7 Предельные количества опасных веществ

Для опасных веществ, не указанных в табл. 10.7, применяют данные табл. 10.8. В случае если расстояние между опасными производственными объектами менее 500 м, учитывается суммарное количество опасного вещества. Если применяется несколько видов опасных веществ одной и той же категории, то их суммарное пороговое количество определяется условием:  , ,где n – количество видов опасных веществ; mi – количество применяемого вещества; Mi – пороговое количество того же вещества. Таблица 10.8 Предельные количества опасных веществ

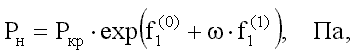

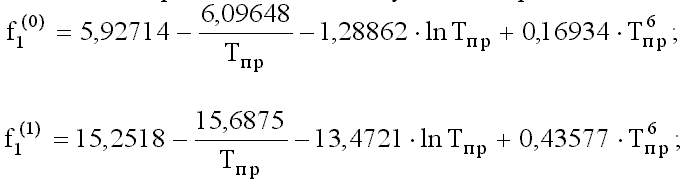

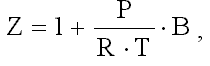

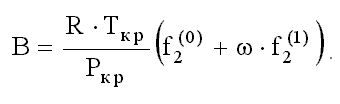

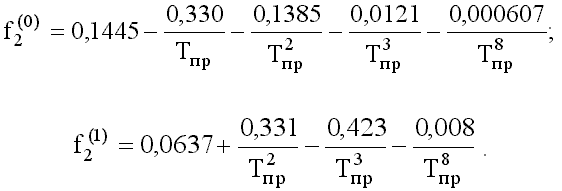

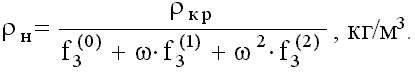

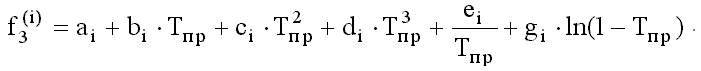

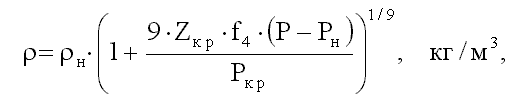

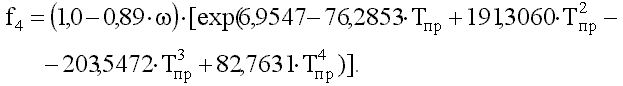

Декларация [10.11] представляет собой документ, в котором приводятся сведения, отражающие вопросы техногенной безопасности особо опасного производственного объекта. Декларирование промышленной безопасности сопровождается: определением готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности; всесторонней оценкой риска аварий и связанных с ними угроз; анализом достаточности принятых мер по предупреждению аварий; определением готовности организации к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; разработкой мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесённого в случае аварии на опасном производственном объекте. Декларация промышленной безопасности разрабатывается в составе проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта. Декларация уточняется или разрабатывается вновь в случае: обращения за лицензией на эксплуатацию опасного производственного объекта; изменения сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности; изменения требований промышленной безопасности. Определение количества опасного вещества, обращающегося на опасном объекте Массу опасного вещества, обращающегося на опасном производственном объекте, определяют по формуле где (P,T) – плотность вещества при давлении Р и температуре Т, определяемых условиями его хранения или перемещения, кг/м3; Vг – объём, который занимает вещество, м3. Методика расчёта плотности зависит от агрегатного состояния вещества. При температуре больше критической вещество находится в газообразном состоянии при любом давлении. При температуре, меньше критической, состояние вещества зависит от величины давления. При давлении, большем давления насыщения, вещество существует в виде жидкости, а при давлении, меньшем давления насыщения – в виде газа. Каждому значению температуры вещества соответствует свое значение давления насыщения. Это значение с ростом температуры увеличивается. Значение давления насыщения можно определить по следующей формуле [10.12]:  где f1(0), f1(1) – коэффициенты полинома; -фактор ацентричности, характеризующий строение молекулы и её полярность. Коэффициенты полинома определяются по следующим выражениям:  где Тпр – приведённая температура вещества. Для веществ с параметрами, близкими или равными параметрам насыщения, используют понятие коэффициента сжимаемости  где R – газовая постоянная; – удельный объём. При известном значении коэффициента сжимаемости плотность выражается следующей формулой:  Коэффициент сжимаемости можно определить, используя вириальное уравнение состояния. Воспользуемся усечённым вариантом вириального уравнения состояния [10.12]:  для приближённого определения плотности газа при Р Рн. В указанном случае вириальный коэффициент определяется по формуле  Коэффициенты полинома определяются по следующим выражениям:  Применимость вириального уравнения в усечённом виде ограничена диапазоном значений плотности менее половины критической. Погрешность расчёта плотности газовой фазы составляет, как правило, не более 5 %. Плотность насыщенной жидкости при Тпр и Рн может быть определена из уравнения  Функции f3i выражаются следующим образом:  Значения коэффициентов полинома приведены в табл. 10.9. Таблица 10.9 Значения коэффициентов полинома

При давлении, большем давления насыщения,  где Zкр – критический коэффициент сжимаемости. Функция f4 определяется из уравнения:  Погрешность определения плотности жидкости по данной методике не превышает 3 %. При расчёте плотностей необходимы значения критических параметров. Для некоторых веществ они приведены в табл. 10.10. Таблица 10.10 Критические параметры некоторых веществ

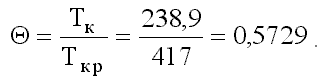

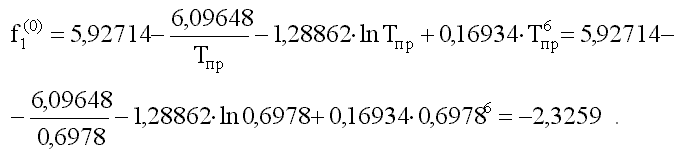

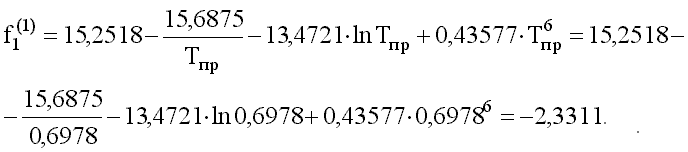

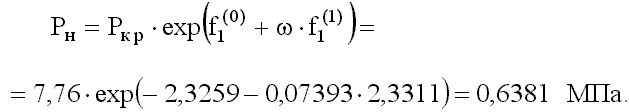

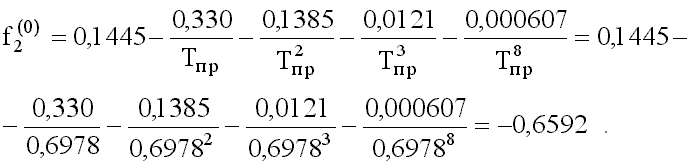

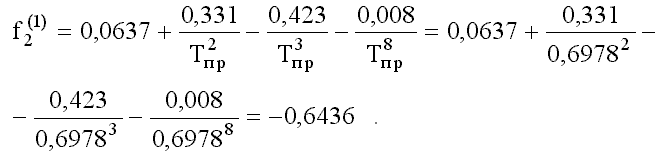

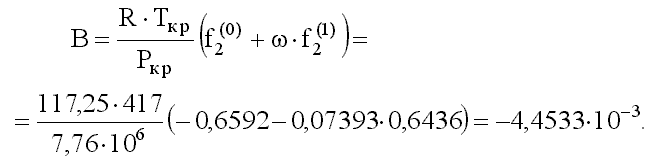

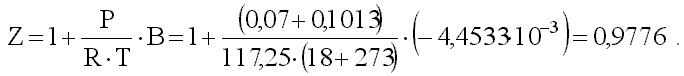

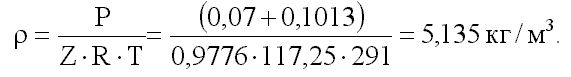

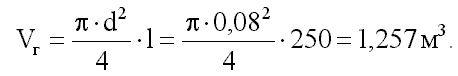

ЗадачаНа опасном производственном объекте используется хлор. Одним из технических устройств хлорного хозяйства является хлоропровод длиной 250 м с внутренним диаметром трубы 0,08 м. Опасное техногенное вещество транспортируется при температуре 18 С и среднем давлении 0,07 МПа. Определить количество опасного вещества, находящегося в данном техническом устройстве опасного производственного объекта. Решение Приведённая температура кипения  Числитель выражения для фактора ацентричности  Знаменатель выражения для фактора ацентричности  Фактор ацентричности  Приведённая температура вещества  Значение первого коэффициента первого полинома  Значение второго коэффициента первого полинома  Давление насыщения  Давление в трубопроводе меньше давления насыщения, поэтому хлор находится в газообразном состоянии. Значение первого коэффициента второго полинома  Значение второго коэффициента второго полинома  Вириальный коэффициент  Коэффициент сжимаемости  Плотность хлора  Геометрический объём хлоропровода  Масса опасного вещества, обращающегося в техническом устройстве опасного производственного объекта |