Безопасность жизнедеятельности. В вопросах и ответах, задачах и. Безопасность жизнедеятельности в вопросах и ответах, задачах и решениях

Скачать 3.32 Mb. Скачать 3.32 Mb.

|

|

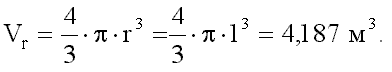

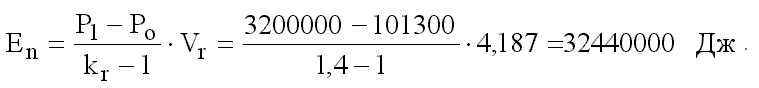

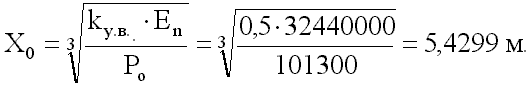

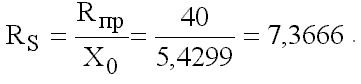

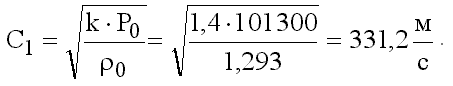

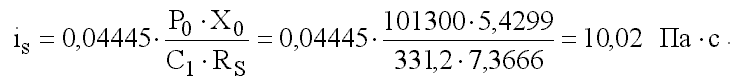

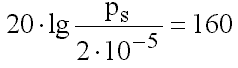

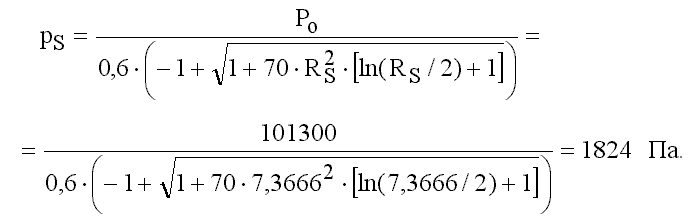

ЗадачаВ сферическом резервуаре радиусом 1 м давление азота в момент взрыва составило 3,2 МПа. Определить минимальное расстояние, начиная с которого не происходит временной потери слуха. РешениеОбъём сосуда с азотом составляет:  Энергия взрыва  Динамический параметр  Задаёмся значением расстояния от центра взрыва до приёмника ударной волны Rпр = 40 м. Безразмерное расстояние от центра взрыва до фронта ударной волны  Скорость звука при атмосферном давлении  Импульс фазы сжатия  Границей временной потери слуха для iS > 4 Па с является уровень звукового давления L = 160 дБ. Из соотношения  получаем pS = 2000 Па. При Rпр = 40 м, когда RS 2  Полученное значение pS меньше 2000 Па, потому задаёмся новым значением Rпр и повторяем расчёт. В итоге получим Rпр=37,1 м. Источник техногенной чрезвычайной ситуации пожар в промышленной зоне ВопросКакие поражающие факторы могут образоваться при пожарном горении? ОтветВ Федеральном законе "О пожарной безопасности" [10.8] даётся следующее определение понятию пожар: "Пожар есть неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства". Подобное определение позволяет считать пожар опасным происшествием, которое может стать источником чрезвычайной ситуации, сопровождающейся возникновением и реализацией поражающих факторов воздействия на человека, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду. Горением называется физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества с окислителем, приводящий к высвобождению энергии и образованию продуктов горения. К поражающим факторам пожара, способным воздействовать на человека, относятся: концентрация токсичных веществ в продуктах сгорания; оптические свойства дыма, проявляющиеся в повышенном светопоглощении; недостаточное количество кислорода во вдыхаемом воздухе, разбавленном продуктами горения; высокая температура и интенсивный лучистый тепловой поток зоны горения; параметры ударной волны при горении, протекающем по взрывному механизму. ВопросКакое поражающее воздействие оказывают поражающие факторы пожара на человека? ОтветВ соответствии со статистическими данными 60-70 % смертей при пожарах происходит в результате отравления и удушья. К токсичным веществам, образующимся при пожарном горении относятся: угарный газ (СО), цианиды (HCN), хлорсодержащие вещества (СОСl2), альдегиды (С3Н6О) и другие продукты неполного горения и пиролиза. Микрочастицы сажи, золы, капельки смол и кислот, входящие в состав дыма, рассеивают и поглощают свет. При концентрации дисперсной фазы дыма более 0,1 г/м3 видимость в задымлённой среде составляет менее 10 метров. Ограничение видимости способно привести человека в паническое состояние, при котором вероятны действия, неадекватные складывающейся обстановке. В помещениях при пожаре могут образовываться зоны, в которых концентрация токсичных веществ незначительна, в то же время концентрация кислорода существенно понижена. Известно, что содержание кислорода во вдыхаемом воздухе менее 15 % вызывает асфиксию и может привести человека к гибели. Непосредственное воздействие пламени на человека способно привести к его быстрой гибели в результате болевого шока, т.е. вследствие нарушений функционирования жизненно важных органов. Высокая температура зоны горения приводит к генерации интенсивного теплового излучения. Поражающее действие теплового излучения на человека приводит к ожогу открытых участков кожи и сетчатки глаза. Ожоги кожных покровов по тяжести разделяют на 4 степени (табл. 10.2). Таблица 10.2 Степени тяжести ожогов кожных покровов

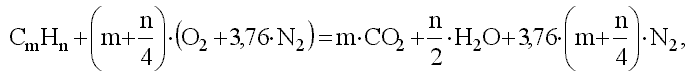

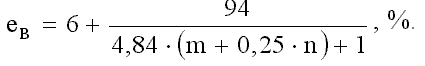

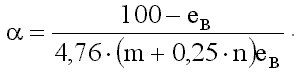

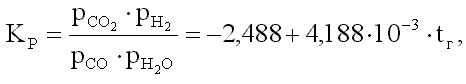

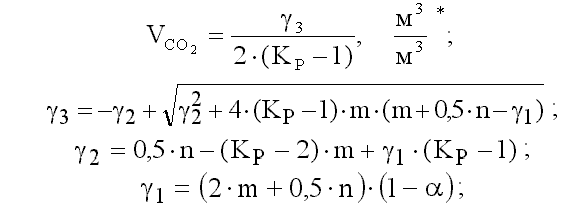

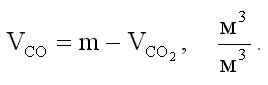

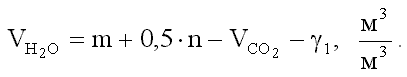

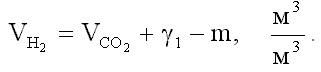

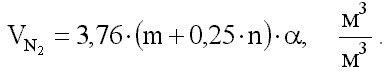

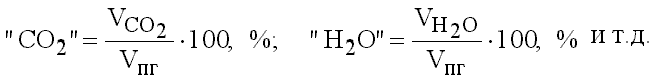

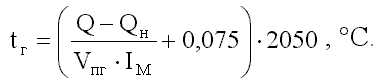

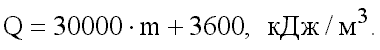

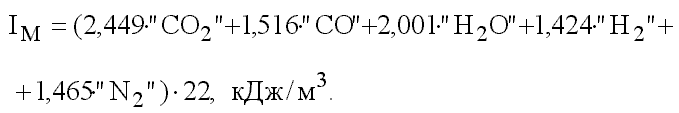

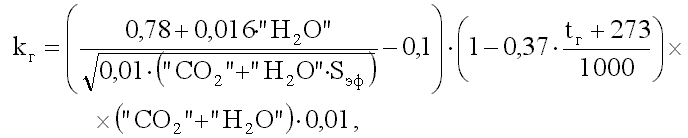

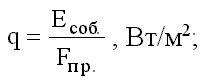

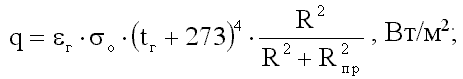

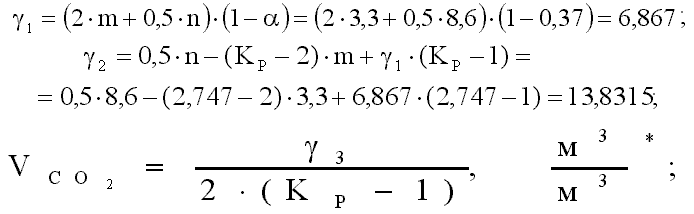

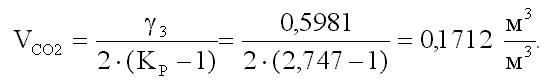

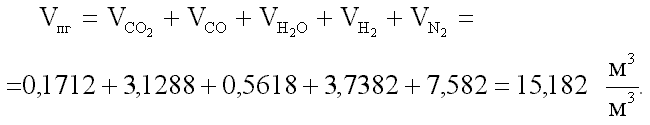

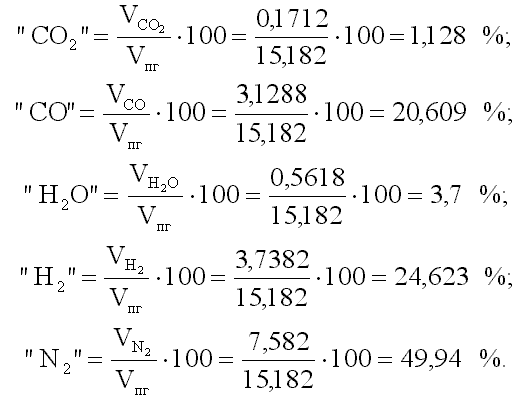

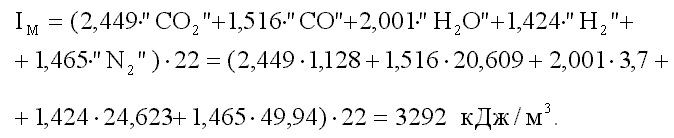

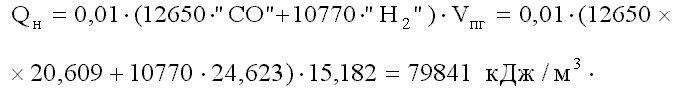

Ожоги I, II, IIIA степени являются поверхностными, заживление которых может происходить без хирургического вмешательства. Ожоги IIIБ и IV степени являются глубокими, они требуют для заживления пересадок кожи, взятой с других участков тела. Ожоги до 15 % от всей поверхности тела называют ограниченными. Если обожжено более 15 % поверхности тела, то изменения, возникающие при этом в организме, называют ожоговой болезнью. При ожогах II степени, охвативших более половины поверхности тела человека, вероятность летального исхода превышает 50 %. Количественным критерием ожога II степени может служить повышение температуры тела на глубине 0,1 мм от поверхности кожи до значения, равного 44,8 С [10.1]. Ожог сетчатки глаза происходит при изображении на ней высокотемпературной зоны горения. Параметрами, определяющими степень воздействия теплового излучения на сетчатку, являются энергия падающего потока (тепловой импульс), время облучения сетчатки и размер изображения зоны горения на сетчатке. Количественная взаимосвязь указанных параметров установлена экспериментально [10.1]. Аварийное горение углеводородного газа с образованием огневого шара При разрушении резервуара с углеводородными газами СmHn выброс горючего вещества в атмосферу приводит к образованию облака. Облако смеси газов с воздухом, переобогащённой горючими веществами, неспособно гореть в детонационном режиме. Оно начинает гореть с внешней оболочки, горит по дефлаграционному механизму и образует огневой шар. Высокотемпературные продукты горения светятся и излучают тепловую энергию, что может стать причиной ожогов кожных покровов людей, находящихся на опасных расстояниях. Огневой шар зарождается в момент контакта облака с источником зажигания. Поднимаясь, шар, образует грибовидное облако, ножка которого – восходящие конвективные потоки воздуха. Вовлекаемый воздух разбавляет и охлаждает газы, радиационные потери также вносят свой вклад в процесс быстрого охлаждения. Горение газов и вовлечённого воздуха продолжается до тех пор, пока температура горения не становится меньше температуры воспламенения. Стехиометрическое уравнение горения углеводородов имеет вид:  где m – количество атомов углерода, n – количество атомов водорода. Диаметр огневого шара можно определить по следующей формуле [10.6]: где М – масса углеводородов, образовавших облако, т. Время существования огневого шара Верхний концентрационный предел распространения пламени  Коэффициент расхода окислителя для огневого шара, при котором происходит дефлаграционное горение, определяется значением верхнего концентрационного предела:  . .Состав продуктов горения в огневом шаре определяется соотношением горючих веществ и окислителя, а также температурой горения. При расчёте состава продуктов горения ограничимся определением удельных количеств основных компонентов, содержание которых в продуктах сгорания превышает 0,1 %. При < 1 к ним относятся СО2, СО, Н2О, Н2, N2. Предварительно составляется система уравнений, которая включает в себя: уравнения материального баланса по углероду, водороду, кислороду, азоту; уравнение константы равновесия реакции водяного газа которое имеет вид  где tГ – температура горения, С. Удельное количество углекислого газа определится из выражения  где 1, 2, 3 – вспомогательные величины. Удельное количество окиси углерода определится из выражения  . ._____________________ * Здесь и далее м3 компонента горения отнесен к м3 углеводородного газа. Удельное количество водяного пара определится из выражения  Удельное количество водорода определится из выражения  Удельное количество азота определится из выражения  Удельное количество продуктов горения определится из выражения  Процентный состав продуктов горения  При расчёте состава продуктов неполного горения необходимо знать температуру горения. Если исходить из того, что радиационные потери из зоны горения компенсируются теплотой вторичного горения, а зависимость теплоёмкости от температуры носит линейный характер, то выражение для температуры горения имеет вид  Теплота сгорания углеводородных газов может быть определена по следующему выражению  Энтальпия продуктов горения при 2200 С составит  Теплота химического недожога продуктов неполного горения определится из выражения Расчёт горения носит итерационный характер, т.к. константа равновесия зависит от температуры горения. Высокая температура зоны горения приводит к генерации интенсивного теплового излучения. Излучателями являются многоатомные газы. Интегральный поток собственного излучения зоны горения, образованной излучающими газами, определяется по следующей формуле где о = 5,67 10-8 Вт/(м2 К4) – коэффициент излучения абсолютно чёрного тела; tг – средняя температура зоны горения, С; F – площадь условной поверхности, ограничивающей зону горения, м2; г – степень черноты зоны горения. Для огневого шара степень черноты где kг – коэффициент ослабления лучей, 1/м; Sэф – эффективная длина луча, м. Значение коэффициента ослабления можно определить по следующей формуле  где "СО2", "Н2О" – процентное содержание углекислого газа и водяного пара в продуктах горения. Эффективная длина луча для сферического объёма где D – диаметр зоны горения, м. Удельный тепловой поток, падающий на приёмника теплового излучения, определяется по формуле:  Fпр. – площадь поверхности условной сферы, образованной радиусом, равным расстоянию от центра зоны горения до приёмника теплового излучения, м2. Облучённость тепловой энергией огневого шара, находящегося у поверхности земли, выражается:  где R – радиус огневого шара, м; tГ – средняя температура зоны горения, К; Rпр – расстояние от центра зоны горения до приёмника теплового излучения, м. Поражающее действие теплового излучения на человека выражается в ожогах открытых участков кожи. Зависимость облучённости тепловой энергией от времени облучения при ожогах II степени приведена в табл. 10.3 [10.1]. Таблица 10.3 Облучённость тепловой энергией при ожогах II степени

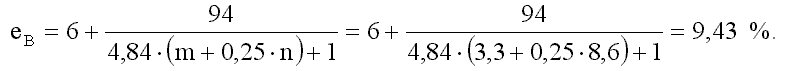

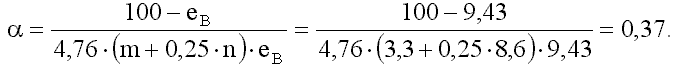

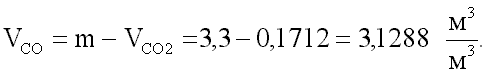

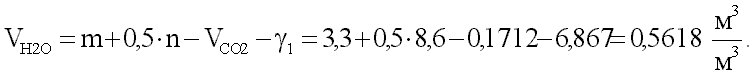

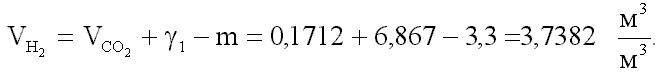

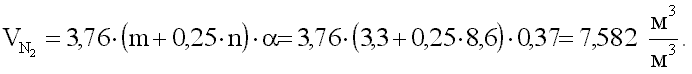

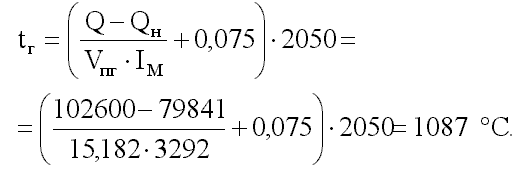

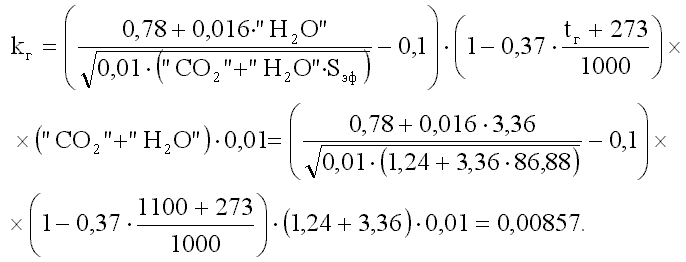

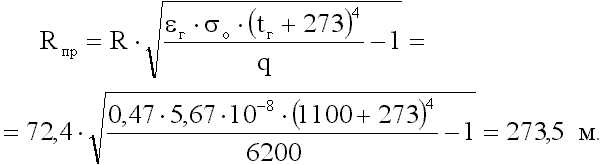

ЗадачаПри разрушении резервуара с углеводородами в атмосферу выброшено 18,25 т горючего вещества, горение которого привело к образованию огневого шара. Состав горючего вещества: 70 % пропана и 30 % бутана. Определить минимальное расстояние, начиная с которого не будет происходить ожогов II степени открытых участков кожи. РешениеЧисло атомов углерода в горючем веществе Число атомов водорода в горючем веществе Теплота сгорания углеводородных газов Диаметр огневого шара Время существования огневого шара Верхний концентрационный предел распространения пламени  Коэффициент расхода воздуха  Задаёмся температурой горения в первом приближении tГ = 1250 С. Константа равновесия Вспомогательные величины  Удельное количество углекислого газа  Удельное количество окиси углерода  Удельное количество водяного пара  Удельное количество водорода  Удельное количество азота  Удельное количество продуктов горения  Процентный состав продуктов горения  Энтальпия продуктов горения  Теплота химического недожога  Температура горения  Задавались значением tГ =1250 С, расхождение с вновь полученным превышает 3 %, поэтому необходимо провести пересчёт. В итоге получаем tГ=1100 С; "СО2"=1,24 %; "Н2О"=3,36 %. Эффективная длина луча Коэффициент ослабления  Степень черноты Облучённость тепловой энергией огневого шара, находящегося у поверхности земли, при времени облучения =10 с (табл. 10.3) составляет q = 6200 Вт/м2. Минимальное расстояние, начиная с которого не происходит ожогов II степени, составит  Источник техногенной чрезвычайной ситуации – химическая авария в промышленной зоне |