Билет 1 Альбумины, глобулины, фибриноген

Скачать 2.76 Mb. Скачать 2.76 Mb.

|

|

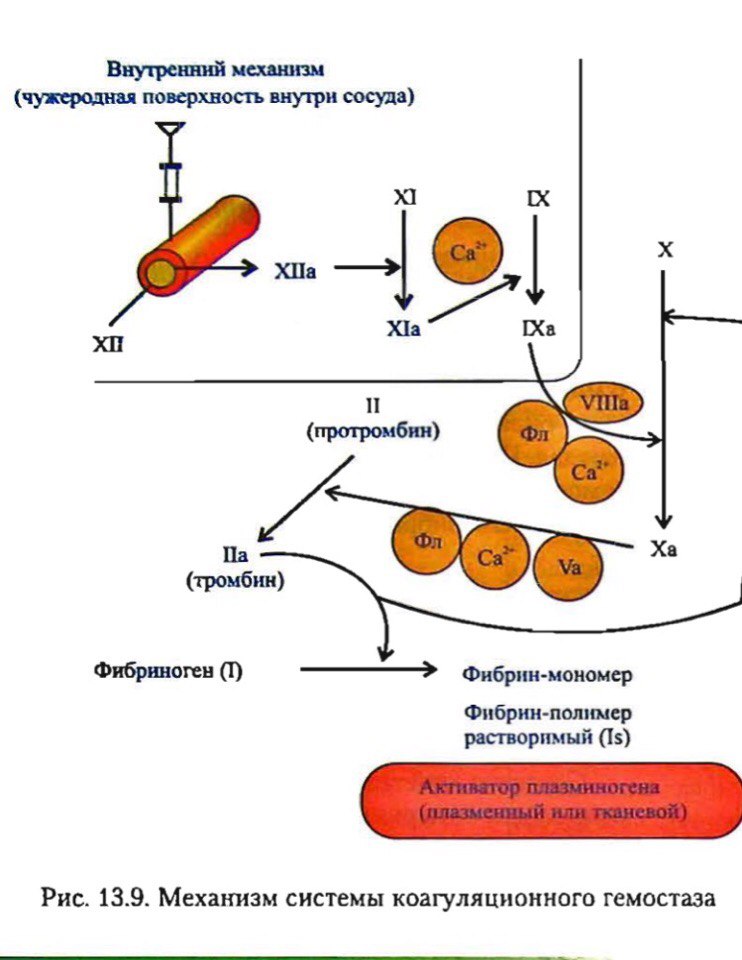

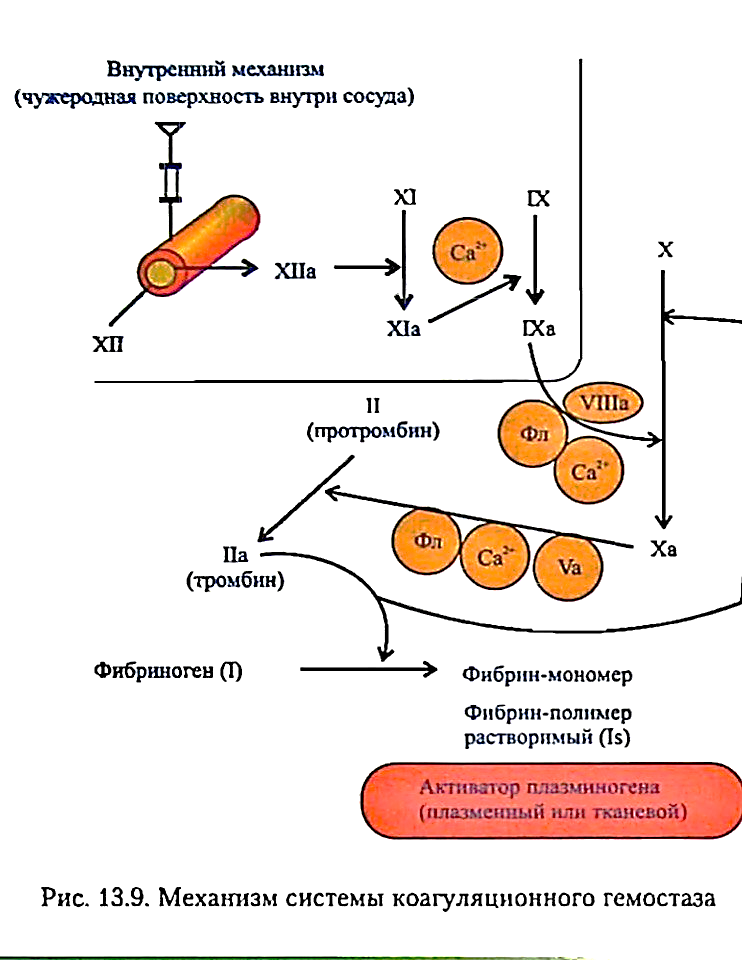

Биологическая роль цинка: - в клетках ПЖ участвует в депонировании инсулина; - стабилизатор хроматина в простате, яичках, сперме; - составная часть ДНК-связывающих белков; - стабилизатор мембран; - кофактор более 300 ферментов (ГДГ, ЛДГ, алкогольдегидрогеназа, карбангидраза, щелочная фосфатаза, кофактор ретинолдегидрогеназы в радужке и сетчатке глаза) Вариант 15 Гормоны, регулирующие обмен кальция и фосфора (место синтеза, химическая природа, механизм проведения сигнала). Концентрация кальция в плазме крови. За обмен фосфатов (и кальция) в организме отвечают три гормона – кальцитриол, кальцитонин и паратиреоидный гормон. Концентрация кальция в плазме – 1.1-1.3 мммоль на литр. Кальцитриол. Кальцитриол оказывает воздействие на тонкий кишечник, почки и кости. Подобно другим стероидным гормонам, кальцитриол связывается с внутриклеточным рецептором клетки-мишени. Образуется комплекс гормон-рецептор, который взаимодействует с хроматином и индуцирует транскрипцию структурных генов, в результате чего синтезируются белки, опосредующие действие кальцитриола. Кальцитриол индуцирует синтез Са2+-переносящих белков, которые обеспечивают всасывание ионов кальция и фосфатовиз полости кишечника в эпителиальную клетку кишечника и далее транспорт из клетки в кровь, благодаря чему концентрация ионов кальция во внеклеточной жидкости поддерживается на уровне, необходимом для минерализации органического матрикса костной ткани. В почках кальцитриол стимулирует реабсорбцию ионов кальция и фосфатов. При недостатке кальцитриола нарушается образование аморфного фосфата кальция и кристаллов гидроксиапатитов в органическом матриксе костной ткани, что приводит к развитию рахита и остеомаляции, при низкой концентрации ионов кальция кальцитриол способствует мобилизации кальция из костной ткани. Кальцитонин. Гормон секретируется парафолликулярными клетками щитовидной железы в виде высокомолекулярного белка-предшественника. Секреция кальцитонина возрастает при увеличении концентрации Са2+ и уменьшается при понижении концентрации Са2+ в крови. Рецептор (7-ТМС) кальцитонина обнаружен на остеокластах, в почках, и некоторых частях мозга, сопряжен с G-белком и связан субъединицей Gs с аденилатциклазой. Связывание гормона приводит к повышению концентрации цАМФ в клетках. Тиреокальцитонин понижает содержание кальция и фосфата (антагонист паратгормона) в плазме крови за счёт усиления захвата кальция и фосфата остеобластами. Он также стимулирует размножение и функциональную активность остеобластов. Одновременно тиреокальцитонин тормозит размножение и функциональнуюактивность остеокластов и процессы резорбции кости. Кроме того, кальцитонин подавляет канальцевую реабсорбцию ионов кальция в почках, тем самым стимулируя их экскрецию почками с мочой. Паратгормон (ПТГ) - одноцепочечный полипептид, состоящий из 84 аминокислотных остатков, действие которого направлено на повышение концентрации ионов кальция и снижение концентрации фосфатов в плазме крови. Синтезируется в паращитовидных железах в виде предшественника – препрогормона. Органы-мишенидля ПТГ - кости и почки. Рецепторы, которые взаимодействуют с паратгормоном, в результате чего инициируется каскад событий, приводящий к активации аденилатциклазы. Внутри клетки возрастает концентрация молекул цАМФ, действие которых стимулирует мобилизацию ионов кальция из внутриклеточных запасов. В костной ткани рецепторы ПТГ локализованы на остеобластах и остеоцитах. При связывании паратгормона с рецепторами клеток-мишеней остеобласты начинают усиленно секретировать инсулиноподобный фактор роста 1 и цитокины, стимулируют метаболическую активность остеокластов. В частности, ускоряется образование ферментов, таких как щелочная фосфатаза и коллагеназа, которые воздействуют на компоненты костного матрикса, вызывают его распад, в результате чего происходит мобилизация Са2+ и фосфатов из кости во внеклеточную жидкость. В почках ПТГ стимулирует реабсорбцию кальция в дистальных извитых канальцах и тем самым снижает экскрецию кальция с мочой, уменьшает реабсорбцию фосфатов. 3. Квашиоркор (первопричина, временной характер течения, характерные черты). Квашиоркор – форма проявления белковой недостаточности у детей, которые лишены молока и другой белковой пищи, а питаются только растительной пищей (бананы, кукуруза). Низкое поступление белков или неполноценные белки в питании приводит к белковой недостаточности: отрицательный азотистый баланс, снижение альбумина крови, отеки, остановка роста, снижение иммунитета. Квашиоркор часто смертелен. Симптомы квашиоркора таковы: 1) волосы становятся тонкими, ломкими, редкими, легко выпадают и часто теряют пигментацию; 4) появляются отеки, являющиеся результатом накопления жидкости в тканях организма и особенно заметные в области ступней и нижних частей ног (позже переходят на руки). Отеки обусловлены уменьшением содержания белка в плазме. Водный потенциал крови в связи с этим увеличивается, и вода поступает из крови в тканевую жидкость, вызывая тем самым отечность; 5) дистрофия мышц, недостаточная масса тела и замедленный рост; умственное развитие также замедленное; 6) встречаются пятнистые нарушения пигментация кожи и сосудистые звездочки; она становится грубой; заживление ран затруднено; может возникать желтуха; 8) ожирение печени; биохимические изменения приводят к накоплению жира в печени, что полностью нарушает ее функционирование; 9) болезни дефицита витаминов приводят к характерным для этих состояний симптомам, в особенности при недостатке витаминов А и D; 1   0) пониженная сопротивляемость инфекциям. 0) пониженная сопротивляемость инфекциям. При сборе крови в пробирку она сворачивается. По какому механизму… Внутренний механизм коагуляционного гемостаза – медленный процесс. Реакции начинаются при контакте крови с чуж пов-стью. В контактной фазе белки плазмы (фактор ХII, ВМК, прекалликреин, фактор ХI) образуют комплекс с чужеродной пов-стью. Активный сериновый центр прекалликреина активирует фактор ХII, тот активирует фактор ХI - фактор ХIа, который стимулирует образование активного фактора IХа. Фактор IХа образует с фактор Х, ионами кальция, тромбопластином тромбоцитов(Р3), фактором VIIIа теназный комплекс, итогом взаимодействия которого является активированный фактор Ха. Вторая фаза – образование тромбина – Фактор Ха, ионы кальция, Р3, фактор Vа образуют протромбиназный комплекс, который переводит неактивный протромбин в тромбин. Первый образовавшийся тромбин начинает ускорять все предыдущие реакции (активирует тромбоциты, фактор V). Следующая фаза коагуляции – превращениефибриногена (фактор I) в фибрин (фактор Iа) под действием тромбина. Фибрин – конечный продукт гемокоагуляции , он – основа кровеостанавливающего тромба. Основным механизмом активирования факторов является ограниченный протеолиз, т.к. большинство факторов плазмы – пептидазы. 4. Витамин В6 Пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин, антидерматитный витамин Суточная потребность – 2-2,2 мг. Источники: бобовые, зерновые, мясо, рыба, картофель. Частично синтезируется в кишечнике микрофлорой. Коферменты образуютя фосфорилированием трех этих производных пиридина: Пиридоксальфосфат – реакции трансаминирования, обезвреживание биогенных аминов, синтез гема, декарбоксилирование АК, гликоген фосфорилазы, модуляция действия стероидных гормонов, синтез гормонов щитовидной железы и их распад в тканях, синтез витамина РР из триптофана. Транспорт АК через ЦПМ. Пиридоксаминфосфат – переаминирование АК. Пиридоксальфосфат Гиповитаминоз. Гипохромная анемия, судороги (нарушение биосинтеза гема из-за низкой активности синтетазы сигма-аминолевулиновой кислоты, недостаточное образование ГАМК). Стоматит, глоссит, себорейный дерматит (недостаток вит РР, в синтезе которого принимает участие вит В6). Врожденные нарушения обмена пиридоксина: Пиридоксинзависимая анемия – низкий гемоглобин и гематокрит (нарушение синтеза гема), изменена форма эритроцитов, железо накапливается в мозге и внутренних органах, железо в плазме повышено. Гомоцистинурия – недостаток цистатионинсинтазы – витамин В6 зависимого фермента – катализирует конденсацию серина и гомоцистеина с образованием цистатионина. Эктопия хрусталика, остеопороз и деформация скелета, замедление физ развития, нарушение пигментации – светлые волосы и глаза. Хлор, биологическая роль. Распределение в организме и концентрация в крови. Муковисцидоз. Хлор является макроэлементом. Важнейшими анионами внеклеточного пространства являются хлорид‑ионы (до 90% общего количества хлора). Они находятся в организме преимущественно в виде солей Na, K, Ca, Mg и играют важную роль. в создании осмотического давления, обеспечивает перераспределение солей и жидкости в тканях, выводит их излишки из органов, предупреждает развитие отеков. Соляная кислота желудка в своем составе имеет атомы хлора. хлор обладает также бактерицидным свойством, помогает организму избавляться от токсинов и шлаков. Элемент активизирует детоксикационную функцию печени. Активатор амилазы. Основным депо хлора является кожа, подкожная клетчатка и соответствующая межклеточная жидкость, где депонируется от 30 до 60% хлора. В крови хлор встречается главным образом в комплексе с ионами натрия (норма хлора в сыворотке крови — 95 — 110 ммоль/л.). В эритроцитах ионов хлора в 2 раза меньше, чем в плазме. Дефект гена CFTR-трансмембранного регулятора проводимости (белок, участвующий в транспорте ионов хлора через мембрану клетки, а также название гена, кодирующего этот белок, функционирует как цАМФ-зависимыйц Сl- канал, регулирует работу других хлор и натрий каналов.) приводит к возникновению заболевания муковисцидоз. Муковисцидоз – системное аутосомно-рецессивное заболевание. Поражены выводные протоки экзокринных желез, как итог сгущение слизи в выводных протоках ПЖ, бронхов, альвеол. Развитие пневмонии, бронхита, панкреатита. Билет 16 1.Что понимают под гемостазом? ГЕМОСТАЗ – совокупность процессов, направленных на поддержание жидкого состояния циркулирующей крови,остановку кровотечения,разрушение тромба (восстановление кровотока). Meханизмы гемостаза: 1) сосудисто-тромбоцитарный (первичный, клеточный, микроциркуляторный) образуется тромбоцитарная пробка, 2)коагуляционный (вторичный, плазменно-тромбоцитарный, макроциркуляторный) образуется гемостатический тромб. Компонеты гемостаза: 1. Стенка кровеносного сосуда 2.Клетки крови(Факторы тромбоцитов – Р 1-11 ) 3. Плазма крови (Факторы плазмы - ф. I-XIII, прекалликреин, высокомолекулярный кининоген (ВМК)). В физиологических условиях все участники обеспечивают суммарный антитромботический эффект. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз – механизм остановки кровотечения при повреждении капилляров. Участники – тромбоциты и сосудистая стенка. Этапы:спазм сосуда, адгезия тромбоцитов к субэндотелиальному коллагену, активация и агрегация тромбоцитов, образование тромба, ретракция тромба. Вторичный гемостаз (гемокоагуляция) - цепной каскадный ферментативный процесс, в ходе которого происходит взаимодействие и последовательная активация ряда сериновых протеиназ на фосфолипидных матрицах (тромбопластинах), заканчивающийся превращением растворимого фибриногена в нерастворимый фибрин.Фазы гемокоагуляции: Образование протромбиназы (4 мин 50 сек – 6 мин 50 сек) ,образование тромбина (2 – 5 сек) , образование фибрина (2 – 5 сек), посткоагуляционная фаза – ретракция сгустка (55 – 85 мин). Нарушения в системе гомеостаза бывают приобретенные (ДВС-синдром, авитаминоз К, заболевания печени, геморрагическая болезнь новорожденных) и наследственные (болезнь Виллебранда(псевдогемофилия), гемофилия А,В,С, болезнь Хагемана). 2.Поясните механизм участия витамина К в гемокоагуляции. образуются в печени, и для образования большинства из них необходим витамин К. Витамин К участвует в созревании (процессинге) ф. II, VII, IX, X. Кофермент в составе гамма -глутамилкарбоксилазы. Фактор II (протромбин) образуется в печени в присутствии витамина К. Фактор VII (проконвертин) образуется в печени под влиянием витамина К. Фактор IX(антигемофильный глобулин В)образуется в печени под влиянием витамина К Фактор X (фактор Стюарта—Прауэра) образуется в печени под влиянием витамина К. Антикоагулянты непрямого действия(искусственные) (фенилин,дикумарин,неодикумарин,ферромарон,синкумар,варфарин и др.) широко используются для профилактики тромбообразования и тромбоэмболических осложнений. Механизм действия антикоагулянтов непрямого действия: основан на антагонизме с витамином К, что сопровождается выключением плазменных факторов VII, IX, X, II из процесса коагуляции крови. Витамин К участвует в синтезе в печени II (протромбина), VII, IX, X факторов свёртывания крови. Антикоагулянты ингибируют витамин-К-редуктазу, предотвращают восстановление витамина К в активную форму, что приводит к нарушению синтеза факторов свертывания. Раньше и сильнее страдает образование активного тромбопластина, запускающего каскад, затем ключевого фактора X и протромбина. Антикоагулянты прямого действия (искусственные) (гепарин, цитрат натрия, оксалат) связывают все ионы кальция и образуется “цитратная кровь”. 3.Из чего складывается ежесуточная потребность в белке?Что понимают под качеством пищевого белка? Незаменимые и условно незаменимые аминокислоты.В каких состояниях организма повышена потребность в белке?Почему?Как называется и в чем заключается клиническая форма синдрома недостаточности белкового питания? Суточная потребность в белках определяется на основании изучения общих потерь азота за сутки человеком, находящимся на безбелковой диете, и количества белка, необходимого для замещения этих обязательных потерь. У взрослых потребность в азоте определяется количеством белка, необходимого для поддержания азотистого баланса. Дополнительные количества белка нужны женщинам во время беременности и лактации. У новорожденных и детей потребность в белке определяется в большей мере оптимизацией роста, чем азотистым балансом. При травме, сепсисе и других метаболических стрессах белковый обмен увеличивается. При этом распад белков становится выше синтеза(отриц. азотистый баланс).В таких случаях необходимо увеличивать количество вводимого белка(1,3-1,5 г/кг/сут). « Качество пищевого белка» - отношение количества незаменимых аминокислот в данном белке к количеству аминокислот, необходимых для обеспечения нормальных процессов жизнедеятельности в данный период жизни. Не имеет отношения к количеству белка в диете. Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треонин, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. Условно заменимые аминокислоты: аргинин,цистеин,тирозин. Синдром недостаточного питания - патологическое состояние, обусловленное несоответствием поступления и расхода питательных веществ, приводящее к снижению массы тела компонентного состава организма. Основные клинические формы: маразм, квашиоркор. 4.Уровни определения насыщенности организма витамином и потребности в нем. 1.Клинически выраженная форма дефицита: Явные анатомические и функциональные нарушения Тяжелые метаболические расстройства 2. Скрытый или субклинический дефицит. В обычных условиях клинической симптоматики нет. Любая травма или стресс обнажают ограниченность резервов и появляется клиническая симптоматика. Вит. С: 10 мг/сут достаточно, чтобы предотвратить цингу; 20 мг/сут требуется для оптимального заживления ран. 3. Токсичность при передозировке, ненормальной аккумуляции в тканях Аскорбиновая кислота (1-10г/сут) - диарея, повышение всасывания железа, повыш. образование оксалатов (оксалатные камни в почках);повыш. А.Д., бессонница,ухудш.зрения, риск сахарного диабета, при беременности - опасность выкидыша, повыш. протромбин крови. 5.Содержание и распределение железа в организме. Содержание железа в организме –3-5 г, наибольшее количество (2/3) –гемоглобин, 4-5%–миоглобин, 2% –в составе ферментов (цитохромы, оксигеназы, NO-синтаза,пероксидазы, каталазы), 20%–в составе ферритина и 1%–в составе транферрина. Биологическая роль железа: 1.Транспорт и депонирование O2 (гемоглобин и миоглобин) 2.Транспорт электронов в ДЦ (цитохромы) 3.Реакции гидроксилирования (синтез коллагена, цитохром Р 450) 4.Обезвреживание Н2О2 (каталаза, пероксидазы) 5.ОВР (основная часть оксидоредуктаз). Суточная потребность. Пищевые источники:1 мг для мужчин и 2 мг для женщин,при беременности - 4 мг, но т.к. Fe всасывается только 10% , то в продуктах его должно быть в 10 раз больше. Печень, фасоль, гречка, овсянка, черника, персики, мясо птицы, говядина, баранина, копченые колбасы, «кровяная колбаса», яйца, в молочных продуктах - очень мало. Всасывание железа осущ. в 3 этапа: 1)поступление из просвета кишечника в клетки слиз.об. 2)внутриклеточный транспорт ферментными системами энтероцита; 3)передача железа в плазму крови. Интегрин на поверхности мембраны щеточной каемки облегчает транспорт железа через актуальную мембрану энтероцита, после чего этот микроэлемент связывается с челночным протеином - мобилферрином. Он "собирает" железо изо всех отсеков цитозоля и переносит в плазму крови. После высвобождения железа из клеток слиз.об. кишечника оно окисляется Cu- содержащим ферментом церулоплазмином.В плазме крови окисленное железо (Fe3+) связывается с белком апотрансферрином – образуется трансферрин. Билет 17 1.Количество воды в организме взрослого человека У взрослого человека содержание воды ≈ 60 - 65 % веса тела. Распределение воды в организме: ½ - в мышцах,⅛ - в скелете, 1/16 - в коже, 1/20 - в крови. Вода внутриклеточной жидкости - 33%(30-40%) ⅓ всей воды. Вода внеклеточной жидкости - 27%(20-30%): -экстравазальная жидкость -19-20% -интравазальная жидкость -5-7%: -жидкость кровеносных сосудов - 4-5% -жидкость лимфатических сосудов - 1-2%. ВАЗОПРЕССИН (АДГ) - основной антидиуретический гормон, гормон нейрогипофиза, синтезируется в гипоталамусе. Связывание АДГ с V2-рецепторами собирательной трубки приводит к встраиванию в апикальную мембрану её главных клеток белка водных каналов аквапорина 2, что увеличивает проницаемость эпителия собирательной трубки для воды и ведёт к усилению её реабсорбции. Ангиотензин II оказывает стимулирующее действие на продукцию и секрецию альдостерона клетками клубочковой зоны коры надпочечников, который, в свою очередь, вызывает задержку ионов натрия и воды, в результате чего объём жидкости в организме восстанавливается. Натрийуретический пептид (НП) связывается со специфическим набором рецепторов. Присоединение агониста к данным рецепторам вызывает снижение объема циркулирующей крови и системного артериального давления. При этом наблюдается активация липолиза и снижение реабсорбции натрия в почечных канальцах. Эффект НП противоположен действию на организм ренин-ангиотензиновой системы. 2.Плазминовая система и ее биологическая роль. Фибринолиз – это процесс расщепления фибрина (фибриногена) на растворимые фрагменты (пептиды). Основным звеном фибринолиза является плазминовая система. Плазминовая система включает: Плазмин, Профермент плазминоген, Активаторы и проактиваторы плазминогена , Ингибиторы плазмина ,Ингибиторы активаторов плазминогена (ПАИ). Плазмин обладает высокой специфичностью к фибрину и фибриногену. В результате действия плазмина фибрин (фибриноген) распадается на растворимые фрагменты (продукты деградации фибрина), которые затем удаляются из кровотока ретикулоэндотелиальной системой. Активаторы плазминогена — высокоспецифичные сериновые протеиназы регуляторного типа. Активаторы обнаружены в крови, других биологических жидкостях и тканях организма человека и животных. Они разделяются на физиологические активаторы, которые в зависимости от источника получения могут быть тканевыми (органными), сосудистыми (тканевой активатор плазминогена), плазменными, кровяными, мочевыми (урокиназа) и выделяемые из микроорганизмов (стрептокиназа). Практически все АП образуются в виде проферментов (проактиваторов плазминогена). Активирование плазминогена может быть: внешним – под действием активаторов тканей, крови, сосудистой стенки, которые высвобождаются в кровь под влиянием различных факторов; внутренним – при участии белков плазмы: фактора Хагемана, прекалликреина, высокомолекулярного кининогена; экзогенным – после введения в организм активаторов плазминогена (стрептокиназа и созданные на ее основе препараты, урокиназа, комплекс стрептокиназа – лиз-плазминоген; тканевой активатор плазминогена, получаемый методом генной инженерии, и другие препараты) с терапевтической целью. 3.Нормы потребления белков. Биологическая ценность белков зависит, в первую очередь, от содержания в нем незаменимых АК. Эталоном биологической ценности являются белки яиц (обозначается цифрой 100). Потребность человека в белках в различные возрастные периоды, г/кг/сут: -новорожденные 2 -дети 1,2 -подростки 1 -взрослые 0,8. Незаменимыми для взрослого здорового человека являются 8 аминокислот: валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, треони́н, триптофан и фенилаланин. Для детей незаменимыми также являются аргинин и гистидин. Условно заменимые аминокислоты: аргинин,цистеин,тирозин. Продолжительное поступление большого количества белков у человека способствует: избыточному накоплению липидов."Лишние" АК распадаются и их углеводородные скелеты превращаются в липиды потере кальция.Избыток белка в питании вызывает потерю кальция почками,что ведет к остеопорозу,особенно у женщин повышению функциональной нагрузки на почки(реабсорбция азота,сульфата,фосфатов),что с возрастом приводит к постепенному ухудшению функции почек. Катаболизм углеродных скелетов , полученных в результате дезаминирования аминокислот, приводит к образованию либо ацетил-СоА , а далее из него жиров или кетоновых тел ( кетогенные аминокислоты ), или образованию метаболитов, способных включаться в глюконеогенез ( гликогенные аминокислоты ) и поддерживать уровень глюкозы в крови при голодании. Биосинтез мочевины (орнитиновый цикл): включение азота происходит в двух точках. Один из атомов азота поступает в форме NH3 в реакции и является продуктом дезаминирования аминокислот, а другой включается в составе аспартата. Этот второй азот может поступать в аспартат из любой аминокислоты путем трансаминирования с оксалоацетатом. Следовательно, атомы азота в мочевине имеют разное происхождение. В результате отщепления a -карбоксильной группы аминокислот образуются амины. Реакция катализируется декарбоксилазами, коферментом которых является фосфопиридоксаль. Продукты декарбоксилирования обладают высокой биологической активностью и с этим связано их название - биогенные амины. 4.Витамин А. Витамин А (Ретинол, антиксерофтальмический ,витамин роста) Химическая природа. Жирорастворимый витамин А представляет собой циклический непредельный одноатомный спирт, состоящий из бэтта-ионового кольца и боковой цепи из двух остатков изопрена и первичной спиртовой группы. Метаболизм. Витамин А может образовываться в слизистой кишечника и печени из провитаминов - альфа-, бэта- и гамма-каротинов под воздействием каротиноксигеназы. Всасывание витамина и его провитаминов происходит в составе мицелл,затем в энтероцитах они включаются в состав хиломикронов. В крови витамин А связывается с ретинолсвязывающим белком (один из белков фракции альфа 1 - глобулинов), который обеспечивает растворимость ретинола, защиту его от окисления, транспорт и доставку в различные ткани. В сетчатке глаза ретинол превращается в ретиналь, в печени - в ретиналь и затем в ретиноевую кислоту, которая выводится с желчью в виде глюкуронидов. Гиповитаминоз. Наиболее ранним симптомом недостаточности витамина А является "куриная слепота" - резкое снижение темновой адаптации.Характерным является поражение эпителиальных тканей: кожи ( фолликулярный гиперкератоз), слиз.об. кишечника (вплоть до развития язв), бронхов (частые бронхиты), мочеполовой системы ( легкое инфицирование). Гипервитаминоз. Симптомы: воспаление роговицы глаза, гиперкератоз, потеря аппетита, тошнота (при остром отравлении - рвота), понос, головные боли, боли в суставах, увеличение печени. Развивается общее истощение организма. Суточная потребность 1.5-2 мг. Витамин А содержится только в животных продуктах: печени крупного рогатого скота и свиней, яичном желтке, молочных продуктах; особенно богат этим витамином рыбий жир. В растительных продуктах (морковь, томаты, перец, салат и др.) содержатся каротиноиды, являющиеся провитаминами А. 5. Биологическая роль Сu: каталитическая (в составе 25 ферментов): цитохромоксидаза тирозиназа (синтез меланина) лизилоксидаза (синтез коллагена и эластина) СОД (Cu, Zn-СОД) МАО, ДАО и другие Участие в кроветворении (синтез гема, созревание эритроцитов) Участие в миелинизации Прооксидант Ежедневная потребность в меди составляет 2-3 мг. Основными пищевыми источниками меди являются рыба, печень, ржаной хлеб, черная смородина. Дефицит меди (гипокупреоз): приобретенный – при недостатке меди в пище – железодефицитная анемия, т.к. медь участвует в метаболизме железа; наследственный болезнь Менкеса (болезнь курчавых волос): не поступает медь из энтероцитов в кровь ->понижается активность Cu-содержащих ферментов в нервной ткани (дегенерация ее, задержка умственного развития), соединительной ткани (редкие, жесткие курчавые волосы, аневризмы, остеопороз). Из-за понижения активности тирозиназы – депигментация кожи, волос. Дети не доживают до 5 лет. Избыток меди (гиперкупреоз): приобретенный – Cu-содержащие соединения токсичны (медный купорос; хранение и приготовление пищи в медной посуде) рвота, понос, гемолитическая анемия, анурия;наследственный – болезнь Вильсона – Коновалова (гепатолентикулярная дегенерация). Недостаточность синтеза церулоплазмина -> альбумины перегружены Cu, и она доставляется г.о. в печень и базальные ганглии ->болезнь Вильсона-Коновалова. Симптомы: гепатит, цирроз, роговичное кольцо (Cu откладывается по периферии роговицы, цвет – желто-зеленый), атаксия, психозы, нефриты. 18 билет 1.Буферные системы крови Среди буферных систем крови ведущее место занимает бикарбонатная буферная система плазмы (около 53 % всей буферной ёмкости крови). Она составляет примерно половину буферных оснований. Вторую половину составляет гемоглобиновая (35 % буферной ёмкости), белки плазмы (7-10 % буферной ёмкости) и фосфатная буферная система (около 1 % общей буферной ёмкости). Бикарбонатная. На долю бикарбонатного буфера приходится около 53% всей буферной емкости крови. Состоит из молекулы угольной кислоты Н2СО3- донор протона, и бикарбонат-иона НСО3–, выполняющего роль акцептора протона: Механизм действия данной системы заключается в том, что при выделении в кровь относительно больших количеств кислых продуктов водородные ионы Н+ взаимодействуют с ионами бикарбоната НСО3–, что приводит к образованию слабодиссоциирующей угольной кислоты Н2СО3. Фосфатная. представляет собой сопряженную кислотно-основную пару, состоящую из иона Н2РО4– (донор протонов) и иона НРО4– (акцептор протонов): В крови максимальная емкость фосфатного буфера проявляется вблизи значения рН 7,2 и составляет около 1%. Белковая. В сравнении с другими буферными системами имеет меньшее значение для поддержания кислотно-основного равновесия.(7-10 % буферной ёмкости). Белки образуют буферную систему благодаря наличию кислотно-основных групп в молекуле белков: белок–Н+(кислота, донор протонов) и белок (сопряженное основание, акцептор протонов). Белковая буферная система плазмы крови эффективна в области значений рН 7,2–7,4. Гемоглобиновая. Играет важную роль как в процессе дыхания(транспортная функция по переносу кислорода к тканям и органам и удалению из них метаболической CO2), так и в поддержании постоянства pH внутри эритроцитов, а в результате и в крови в целом. Гемоглобиновая буферная система состоит из неионизированного гемоглобина ННb и калиевой соли гемоглобина КНb. Точно так же может быть рассмотрена оксигемоглобиновая буферная система. Система гемоглобина и система оксигемоглобина являются взаимопревращающимися системами и существуют как единое целое. Белки плазмы образуют важнейшую буферную систему крови и поддерживают рН крови в пределах 7,37 - 7,43. Метаболические ацидозы - самые частые нарушения кислотно-щелочного равновесия в медицинской практике, вызываются увеличением концентрации кислот при их усиленном образовании или соответственно уменьшением выделения протонов либо снижением концентрации бикарбонатов во внеклеточном пространстве. Кетоацидозы встречаются чаще всего при декомпенсированном сахарном диабете, при котором образуются в больших количествах ацетоуксусная и бэта-гидроксимасляная кислоты. Из-за довольно низких значений рК при физиологических значениях рН они диссоциируют почти полностью. Возникающие при этом протоны связываются бикарбонатными анионами, анионы же ацетоуксусной и бэта-гидроксимасляной кислот не могут заместить утраченные анионы и действовать как буферная система. 2.Дефицит анитромбина 3 и протеина С Антитромбин III (гепариновый кофактор) ингибирует различные протеолитические ферменты серинового типа, но наиболее активно действует на факторы IIa, Xa, XIa. Механизм ингибирующего действия подобен действию альфа1-ингибитора протеаз. Тромбин образует комплекс с ингибитором, его диссоциация сопровождается образованием двух цепей антитромбина, соединенных между собой дисульфидными мостиками, что указывает на протеолитическое расщепление антитромбина тромбином. |