|

|

работа. Билет 1 Уровни организации жизни. Проявление главных свойств жизни на разных уровнях ее организации

|

БИЛЕТ № 8

Структурно-функциональная организация эукариотической клетки.

Клетка - целостная элементарная система, способная к самовоспроизведению и саморегуляции метаболических процессов. Эукариотическая клетка состоит из 3-х частей: поверхностного аппарата, цитоплазмы и ядра.

II. Поверхностный аппарат клетки состоит из плазмалеммы, надмембраннного и субмембранного комплексов.

Плазмолемма (внешняя клеточная мембрана). Занимает в клетке пограничное положение и играет роль полупроницаемого селективного барьера, который отделят цитоплазму от окружающей среды, а с другой – обеспечивает её связь с этой средой.

Функции плазмолеммы:

1) Распознавание данной клеткой других клеток и прикрепление к ним.

2) Распознавание клеткой межклеточного вещества и прикрепление к его эелементам.

3) Транспорт веществ в цитоплазму и из неё.

4) Взаимодействие с сигнальными молекулами.

5) Движение клетки (образование псевдо- фило- и ламеллоподий)

Гиалоплазма (цитоплазматический матрикс, цитозоль) - это внутренняя среда клетки, занимающая около 50% ее объема. По своим физико-химическим свойствам это коллоид, способный переходить из состояния геля в золь.

Гиалоплазма состоит на 90% из воды, коллоидные свойства определяются разнообразными белками. В ней содержатся также аминокислоты, полисахариды, нуклеотиды, АТФ, жирные кислоты, витамины, растворенные газы и т.д., то есть в гиалоплазме присутствует весь разнообразный спектр веществ, необходимый клетке для процессов ее жизнедеятельности.

Органоиды - это постоянные структуры клетки. По строению можно выделить немембранные органоиды (рибосомы, центриоли, микротрубочки, филаменты...) и мембранные, среди которых различают одномембранные (эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, пероксисомы...) и двухмембранные (митохондрии, пластиды).

Рибосомы. Диаметр рибосом около 20 нм. Состоят из двух субъединиц: малой и большой.

В клетке эукариот два вида рибосом - 80 и 70 S (S - единицы седиментации) (табл. 1). В состав рибосом входят рРНК, рибосомальные белки, Синтез рРНК и сборка субъединиц рибосом осуществляется в ядрышке. Функции рибосом - синтез белка.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) - система соединенных сплющенных цистерн.

Выделяют две структурно взаимосвязанные разновидности ЭПС: гладкую и гранулярную

(шероховатую). Гладкая ЭПС имеет трубчатое строение, ее мембраны более контрастны

(при электронной микроскопии), т. к. содержат рабочие ферменты. Функции гладкой

ЭПС: компартментализация, первичный синтез липидов, синтез олигосахаридов, синтез предшественников стероидов, транспорт синтезированных веществ, детоксикация.

Гранулярная ЭПС представлена уплощенными цистернами с рибосомами. Мембрана менее контрастна в сравнении с гладкой ЭПС. Функции гранулярной ЭПС: компартментализация, синтез экспортного белка, созревание белка, транспорт синтезированного белка и др.

Комплекс Голъджи (КГ) состоит из дискоидных цистерн, собранных в стопки, и пузырьков по периферии. Пузырьки представляют собой формирующиеся первичные лизосомы или секреторные гранулы. При митозе КГ делится пополам, т. е. имеет преемственное строение. Функции КГ: созревание, сортировка и упаковка экспортного белка; формирование первичных лизосом и секреторных гранул; синтез полисахаридов и липидов; детоксикация; компартментализация.

Лизосомы- округлые тельца с гомогенным содержимым, окруженные мембраной. Размер лизосом 0,2-1 мкм. Содержат около 60 гидролитических ферментов (20% в мембране, 80% внутри). Функции лизосом: ауто- и гетерофагия. Пероксисомы- округлые тельца с кристаллоподобной сердцевиной. Содержат разнообразные ферменты, большинство из которых относятся к группе каталаз. Выделяют два вида пероксисом: 0,15 - 0,25 мкм - универсальные мелкие, локализуются во всех клетках; 0,3 -1,5 мкм - крупные (в клетках печени, почек). Пероксисомы участвуют в метаболизме Н202, которая используется для последующего окисления разнообразных веществ.

Цитоскелет включает опорные органоиды - микротрубочки, микрофиламенты, промежуточные филаменты. Микротрубочки - полый цилиндр диаметром 24 нм, стенка которого построена из спирально упакованных субъединиц белка тубулина. Растут микротрубочки путем добавления с одного конца тубулиновых субъединиц. Кроме того, микротрубочки являются структурными компо-нентами центриолей, ресничек, жгутиков, базальных телец, митотического веретена.

Микрофиламенты - белковые нити диаметром 5 - 7 нм состоят из актина и миозина.

Микрофиламенты обеспечивают двигательные функции

Промежуточные фтаменты, их диаметр 8-10 нм, состоят из нитей собранных в пучки.

Данные структуры тканеспецифичны, т. е. в каждой ткани свои промежуточные филаменты.

Митохондрии - двухмембранный органоид, присутствующий только у эукариот. Размер и форма митохондрий варьирует в широких пределах, их типичное строение см. рис. 6.

Функции митохондрий: синтез АТФ (энергетическая).

Существуют и другие органоиды, имеющие свое специфическое строение и функции.

Литическая система клетки – расщепление макромолекул внутри клетки (рис.7).

Выделяют 2 вида литических циклов: аутофагический и гетерофагический.

Гетерофагический цикл - осуществляется гидролиз макро-молекул, поступивших в клетку путём эндоцитоза (фаго- и пиноцитоз).

Аутофагический цикл - расщепляются собственные клеточ-ные макромолекулы; является важнейшим элементом внутри-клеточной физио-логической регене-рации.

IV. Ядро (нуклеус) - наследственный аппарат эукариотической клетки содержит генетическую информацию. Форма ядра, как правило, округлая, но может быть разнообразной, что зависит от формы клетки и ее функционального состояния. В структуре ядра выделяют следующие компоненты: поверхностный аппарат, кариоплазму, ядерный матрикс, хроматин, ядрышко.

Поверхностный аппарат ядра, его строение см. рис. 8. Поровые комплексы занимают площадь от 10 -12% поверхности ядра и более, что зависит от его активности, и состоят из

3-х рядов глобулярных белков, часто встречается центральная глобула. Глобулярные белки соединены фибриллярными. Функция поровых комплексов: вывод из ядра в цитоплазму мРНК, а также ее созревание; выход субъединиц рибосом; проведение в ядро из цитоплазмы рибосомальных, гистоновых белков, ферментов репликации и транскрипции, а также нуклеотидов. Ламина (плотная пластинка) тесно связана с конденсированным хроматином, в связи с чем, кроме поддержания “архитектуры ядра", участвует в пространственной организации хроматина

Ядерная оболочка (кариолемма). Кариолемма состоит из двух мембран – наружной и внутренней – разделенных полостью и смыкающихся в области ядерных пор.

Наружная мембрана составляет единое целое с мембранами грЭПС – на её поверхности имеются рибосомы, а полость соответствует полости цистерн.

Внутренняя мембрана – гладкая, интегральные белки связаны с ядерной пластинкой, которая играет важную роль. Ядерная пластинка обеспечивает: 1) поддержание формы ядра, 2) упорядоченную укладку хроматина, 3) структурную организацию поровых комплексов, 4) формирование кариолеммы при делении клеток.

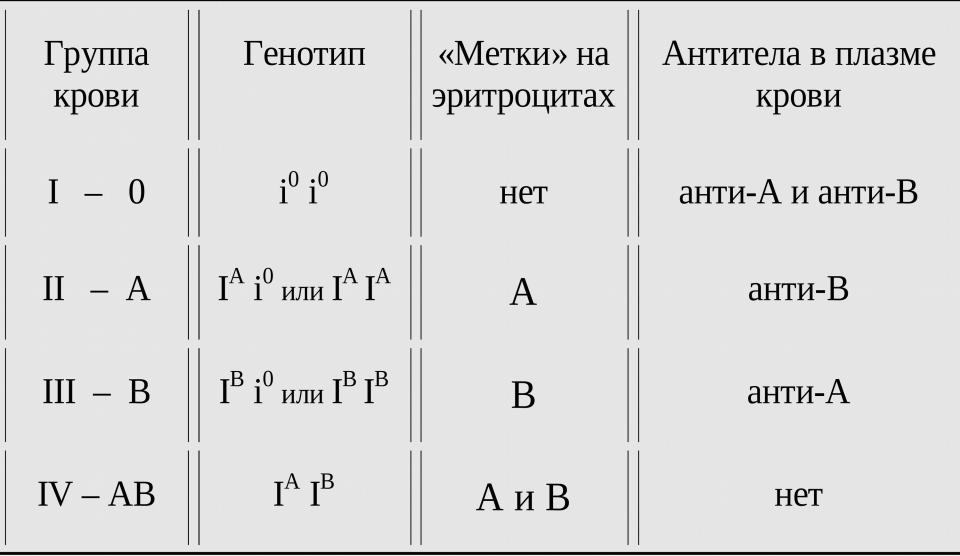

Множественный аллелизм (на примере групп крови у человека по системе АВО).

Множественный аллелизм — это существование в популяции более двух аллелей данного гена. В популяции оказываются не два аллельных гена, а несколько.

Группы крови контролируются аутосомным геном. Локус этого гена обозначают буквой I

(от слова «изогемагглютиноген»), а три его аллеля – буквами A,B и 0. Аллели A и B доминантны в одинаковой степени, а аллель 0 рецессивен по отношению и к тому, и к другому.

Эволюция паразитизма под действием антропогенных факторов.

Хозяйственная деятельность человека в ряде случаев приводит к созданию новых комплексов условий, являющихся более благоприятными для существования очагов зоонозных заболеваний по сравнению с естественной природой даже в условиях урбанизации.

В городских и пригородных стоячих водоемах таких городов, как Москва, выплаживаются комары, а в речках с быстрым течением (р. Уводь в г. Иванове, р. Салгир в г.

Симферополе, р. Учан-Су в г. Ялта) — мошки сем. Simuliidae. Даже не будучи инвазированными патогенными для человека возбудителями, переносчики из этих популяций представляют для человека постоянную потенциальную опасность.

Горное и степное отгонное животноводство резко увеличивает кормовую базу аборигенных кровососущих членистоногих и способствует появлению новых природных очагов трансмиссивных заболеваний.

Современный способ перевозки грузов на любые расстояния в контейнерах предоставляет комарам и другим членистоногим необычайно благоприятные условия для расселения.

Вырубка девственных тропических зарослей, где в кронах деревьев обитают определенные виды птиц, летучих мышей, обезьян и кровососущих членистоногих, слабо связанных с наземными участками биогеоценозов, приводит либо к быстрой гибели всего комплекса животных верхнего яруса леса, либо к адаптациям отдельных видов к меняющимся условиям. При этом у паразитических насекомых и клещей часто оказывается больше шансов выжить, чем у специализированных птиц и млекопитающих, питающихся плодами, семенами и листвой, — они могут перейти к питанию кровью человека и домашних животных.

|

|

БИЛЕТ № 9

Природно-очаговые и трансмиссивные заболевания (определения, примеры, стратегия профилактики).

Природно-очаговые заболевания – это зоонозные инфекционные заболевания (передаются от животных человеку), возбудители которых существуют в природных очагах (резервуаром служат дикие животные).

Для них характерны следующие признаки: 1) возбудители циркулируют в природе от одного животного к другому независимо от человека; 2) резервуаром возбудителя служат дикие животные; 3) болезни распространены не повсеместно, а на ограниченной территории с определенным ландшафтом, климатическими факторами и биогеоценозами.

Примеры:

Альвеококкоз

Возбудитель — плоский червь (цестода) Alveococcus multilocularis, природный резервуар и окончательные хозяева - собаки (основной окончательный хозяин на территории России), песцы, лисы, волки, койоты, кошки. Заражение человека происходит при поедании печени зараженных промежуточных хозяев. (мышеподобные грызуны, человек) или обработки шкур животных. Профилактикой является мытье рук, обследование домашнихживотных, гигиена при обработке шкур животных, не скармливать собакам тушки грызунов.

Дранкулез

Ришта, или Dracunculus medinensis является круглым гельминтом (нематодой) нитевидной формы. Заражение человека дракункулезом происходит при заглатывании воды, содержащей инвазированных циклопов, через кожу. Профилактикой является кипячение, обеззараживание воды, своевременное выявление и лечение заболевания.

В бассейне р. Оби и Иртыша, а также в некоторых других зонах Сибири и Восточной Европы распространено заболевание описторхоз, встречающееся у медведей, выдр, кошек, волков, лис, а также у человека. Профилактикой является хорошая термообработка речной рыбы.

Трансмиссивныеболезни -это инфекционные заболевания, переносчиками которых являются кровососущие насекомые и представители типа членистоногих.

Примеры заболеваний: вшиный возвратный тиф, москитная лихорадка, городской кожный лейшманиоз. Профилактика большинства трансмиссивных болезней проводится путем уменьшения численности переносчиков. При природно-очаговых трансмиссивных болезнях нередко более эффективными являются мероприятия по снижению численности резервуара — диких животных — источников возбудителей (например, грызунов при чуме и пустынном кожном лейшманиозе; применение защитной одежды и репеллентов, в ряде случаев — вакцинация (например при туляремии, желтой лихорадке); и химиопрофилактика (например, при сонной болезни). Большое значение имеют проведение мелиоративных работ, создание вокруг населённых пунктов зон, свободных от диких грызунов и переносчиков возбудителей трансмиссивных болезней.

Гетеро- и эухроматин, его структурные и функциональные отличия.

Эухроматин- функционально активные части хромосом, находящиеся в деконденсированном состоянии.

Эухроматин является как транскрипционным, так и генетически активным. Активные гены в областях эухроматина транскрибируются для синтеза мРНК, кодирующей функциональные белки. Регуляция генов также допускается воздействием регуляторных элементов в эухроматических регионах. Превращение эухроматина в гетерохроматин и наоборот можно рассматривать как механизм регуляции генов.

Гетерохроматин – неактивные участки, кондедсированны, образуют глыбки

Гетерохроматин в основном участвует в поддержании целостности генома. Более высокая упаковка гетерокроматина позволяет регулировать экспрессию генов, сохраняя участки ДНК, недоступные для белков при экспрессии генов. Образование гетерохроматина предотвращает повреждение концов ДНК эндонуклеазами благодаря его компактной природе.

Конститутивный гетерохроматин

Конститутивный гетерохроматин не содержит генов в геноме, следовательно, он может сохраняться в своей компактной структуре также во время интерфазы клетки.

Факультативный Гетерохроматин

Факультативный гетерохроматин содержит неактивные гены в геноме; следовательно, это не постоянная особенность ядра клетки, но это иногда можно увидеть в ядре. Эти неактивные гены могут быть неактивными либо в некоторых клетках, либо в течение некоторых периодов.

Методы генетики человека (генеалогический, близнецовый и др.)

Основные методы генетики человека:

-моделирование на лабораторных животных

-генеалогический - состоит в анализе распределения в семьях (точнее, в родословных) лиц, обладающих данным признаком (или аномалией) и не обладающих им, что раскрывает тип наследования, частоту и интенсивность проявления признака и так далее;

-близнецовый - сравнение внутрипарных различий между однояйцевыми близнецами и разнояйцевыми близнецами позволяет судить об относительном значении наследственности и среды в определении свойств человеческого организма.

-дерматоглифический ;

-популяционно-статистический - позволяет составить карты распространения генов, определяющих развитие нормальных признаков и наследственных болезней; -цитогенетический - основной объект исследования — хромосомы, то есть структуры клеточного ядра, в которых локализованы гены;

| |

|

|

Скачать 2.56 Mb.

Скачать 2.56 Mb.