ОтветыТи БВР. Билет 1 Виды химического превращения

Скачать 4.5 Mb. Скачать 4.5 Mb.

|

|

3.Методы отбойки (скважинный, шпуровой, камерный, накладных зарядов). Метод скважинной отбойки характеризуется использованием для разрушения горных пород удлиненных колонковых зарядов ВВ, размещаемых в скважинах большого диаметра. Масса таких зарядов составляет 100 кг и более. Метод котловых зарядов является разновидностью метода шпуровых и скважинных зарядов. Сущность этого метода отбойки заключается в том, что в донной части шпура или скважины путем неоднократного взрывания небольших зарядов ВВ образуются расширения — котлы для размещения в них усиленных зарядов ВВ. Применение котловых зарядов позволяет уменьшить объем буровых работ, отнесенный к единице объема заряда ВВ. Сущность метода камерных зарядов заключается в разрушении горного массива взрыванием сосредоточенных зарядов большой массы, закладываемых в заранее пройденные специально для этих целей зарядные камеры (рис. 258). Сущность метода наружных (накладных) зарядов состоит в том, что определенное количество ВВ размещают на поверхности взрываемого объекта. Этот метод является самым простым и применяется главным образом для дробления негабаритных кусков породы, полученных при взрыве скважинных или камерных зарядов (рис. 259, а), а также при ликвидации зависаний и заторов руды при выпуск (рис. 259, б).  Поскольку заряд в данном случае касается разрушаемого объекта только с одной стороны, метод наружных зарядов не экономичен, так как требует в 10—12 раз большего расхода ВВ на дробление 1 м3 породы, чем при взрывании внутренними зарядами, помещеными в шпурах или скважинах. Для обеспечения лучшего дробления негабаритного куска ВВ следует располагать не кучей, а в виде плоского заряда толщиной не менее 1,5—3,0 см, покрытого забойкой со всех сторон. При подземной разработке дробление крупных кусков руды или породы обычно производят непосредственно в рудоспусках, где эти куски застревают при выпуске. В таких случаях наружный заряд ВВ укрепляют на деревянном шесте, помещая его под застрявшие куски, или, если куски застряли снизу, прикрепляют к куску глиной. Наружные заряды взрывают обычно огневым способом. Применяют также детонирующий шнур и электровзрывание. При взрывании наружных зарядов большое значение имеет забойка, увеличение 1 толщины которой существенно увеличивает эффект взрыва. Для 1 обеспечения высокого эффекта взрыва толщина забойки должна превышать толщину заряда не менее чем в 4—5 раз. Критерием качества взрывания негабаритных кусков породы и валунов является достаточное их дробление с развалом на месте, без разброса. Величину наружного заряда определяют по формуле учитывающей объем взрываемого куска, где Более точно величину наружного заряда можно определить по формуле Где Расчетные значения для удельного расхода ВВ для различных пород по шкале проф. М. М. Протодьяконова имеют следующие значения:

В последнее время за рубежом для наружных зарядов стали применять специальные плоские заряды пластичных ВВ. Такие заряды, называемые пластырными, плотно прижимают к поверхности куска, что повышает эффект взрыва. Кроме того, в качестве наружных зарядов применяют кумулятивные заряды различных конструкций, позволяющие более направленно использовать энергию взрыва. Билет №14 1. Методы определения чувствительности ВВ к удару. Испытание ВВ на чувствительность к удару. Это испытание основано на действии удара груза определенной массы, свободно падающего с некоторой высоты на слой ВВ, помещенный между поверхностями стальных роликов. В соответствии с ГОСТ 4545—48 характеристикой чувствительности ВВ к удару является частость возникновения взрывов, наблюдаемых в 25 опытах при падении груза 10 кг с высоты 25 см. Испытание производят на копре К-44-П (конструкции Куйбышевского индустриального института), состоящем из направляющих, груза, который может закрепляться на определенной высоте и при освобождении падать между направляющими, и массивной наковальни. Если помещать навеску ВВ непосредственно на поверхность наковальни, то практически невозможно обеспечить воспроизводимые условия удара в разных опытах. Поэтому навеску ВВ помещают в специальный штемпельный приборчик, состоящий из поддона, муфты и двух стальных роликов Согласно ГОСТ 4545—48 навеску испытуемого ВВ массой 0,05 г, равномерно распределяют между торцевыми поверхностями роликов, которые помещены в муфту приборчика. Груз массой 10 кг устанавливают на высоте 25 см. Приборчик помещают в центрирующую обойму на наковальне копра и нажатием спускового механизма сбрасывают груз на приборчик. Результат удара определяют по звуковому эффекту, вспышке и дымообразованию или по обугливанию ВВ после удара. Если удар не сопровождался перечисленными явлениями, то считают, что произошел «отказ». На результаты испытания сильно влияет качество обработки роликов, которое проверяют для каждой партии роликов испытанием на чувствительность к удару эталонного ВВ — тетрила. Его дважды перекристаллизовывают из ацетона и отбирают фракцию между ситами № 25 (размер отверстий 0,28 мм) и № 32 (размер отверстий 0,20 мм). Такой тетрил должен давать от 44 до 56% взрывов. Специальные технические приспособления, предназначенные для создания начального импульса, способного вызывать устойчивую детонацию зарядов промышленных ВВ, называют средствами взрывания (СВ). 2. Конструкция скважинного заряда. Инициирование прямое и обратное. Промежуточный детонатор. Забойка , ее назначение. Параметры размещения зарядов на уступе. Под конструкцией заряда понимают:

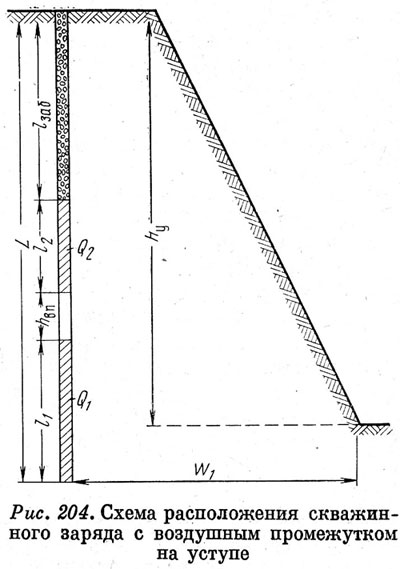

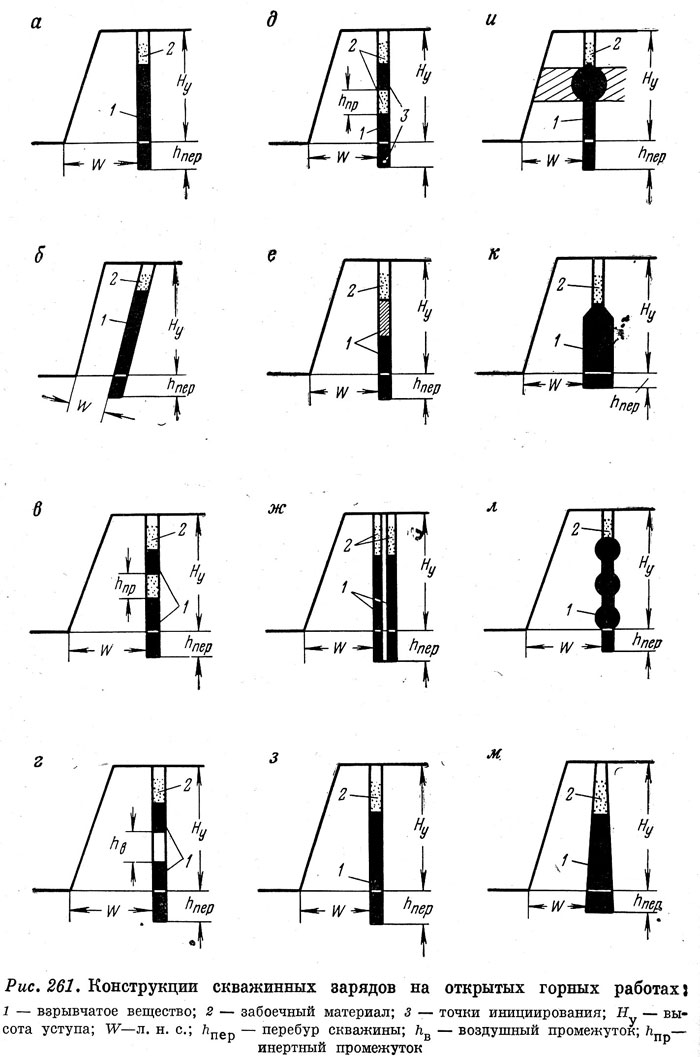

В зависимости от формы зарядной камеры заряд ВВ может быть: 1. Удлиненный (колонковый), когда длина его больше не менее чем в 3 раза поперечного сечения; 2. Сосредоточенный, определяемый формами зарядной камеры — сферический, кубический и т. д; 3. Рассредоточенный. Рассредоточение заряда может быть осуществлено либо оставлением пустот между частями зарядов ВВ или зарядом и забойкой, так называемых воздушных промежутков, либо промежутки между частями заряда заполняют различными инертными материалами. Инициирование всего заряда или каждой его части можно осуществлять одним или несколькими детонаторами или детонирующим шнуром. Место инициирования колонкового заряда оказывает существенное влияние на эффективность взрыва. При расположении боевика в заряде ВВ первым от устья шпура способ инициирования называют прямым, а при расположении патрона боевика у забоя шпура или скважины — обратным. Для детонации малочувствительных ВВ необходим мощный начальный импульс, осуществляемый с помощью более чувствительных и мощных ВВ, в связи с чем весьма важным является определение места расположения патрона-боевика в колонковом заряде для инициирования всего заряда. Коэффициенты заполнения шпура по сечению и плотность ВВ связаны с конструкцией заряда и определяют его объемную концентрацию энергии. На основании теоретических и экспериментальных работ, проведенных под руководством акад. Н. В. Мельникова, разработаны теоретические основы по выбору наиболее целесообразной конструкции колонкового заряда и выполнены инженерные расчеты по определению параметров воздушных промежутков при взрывании зарядов в различных горно-геологических условиях. Сущность этого метода ведения взрывных работ заключается в том, что для эффективного использования энергии взрыва колонковых зарядов с точки зрения дробления среды необходимо рассредоточение последних по длине шпура или скважины с оставлением между ними воздушных промежутков. Физический смысл происходящих при этом явлений состоит в том, что при рассредоточении осуществляется снижение пикового давления ударной волны и равномерное перераспределение энергии ВВ по всей длине скважины или шпура в результате чего увеличивается полезное использование энергии взрыва. Это обеспечивает получение равномерного дробления горной массы заданной кусковатости из условий максимального использования погрузочно-транспортных средств, снижения расхода ВВ и стоимости работ. При наличии в заряде воздушных промежутков время воздействия продуктов взрыва на взрываемую среду удлиняется, тем самым создаются условия эффективного ее разрушения. Напряжения, возникающие в среде при взрыве зарядов с воздушными промежутками в первый период времени ниже, чем при обычных. В то же время в разрушаемом массиве разрыв поверхностного слоя происходит быстрее, чем при обычных зарядах. Таким образом, при наличии воздушных промежутков снижаются скорости распространения процесса возмущения среды в начальный период, удлиняется время взрывного воздействия на среду и снижается пиковое давление с сохранением энергии и последующим перераспределением ее для дополнительного разрушения среды. При этом общий объем разрушения увеличивается с улучшением качества дробления. При такой конструкции заряда на открытых работах достигается существенное снижение расхода ВВ и снижается выход негабарита. Производство взрывных работ с воздушными промежутками можно применять для всех горных пород и при всех типах ВВ. Воздушные промежутки можно образовать с помощью деревянных катушек, картонных цилиндров, бумажных пыжей и т. п. Размеры воздушных промежутков и их количество в скважине зависят от горно-геологических условий и длины заряда ВВ. Акад. Н. В. Мельников и докт. техн. наук Л. Н. Марченко рекомендуют при высоте уступа до 20 м и относительной однородности пород рассредотачивать заряд на две-три части. В скважинах более глубоких количество рассредоточений может быть и больше. Расчет параметров таких зарядов производится по схеме, показанной на рис. 204.  Общую массу скважинного заряда определяют из выражения гдеq - удельный расход ВВ, кг/м3; а - расстояние между скважинами, м; W1- линия наименьшего сопротивления по подошве; Ну — высота уступа, м. Масса нижней части заряда Масса верхней части заряда Высота воздушного промежутка где Длина забойки может быть определена из выражения где L— глубина скважины, м. Скважинные заряды Технология взрывной отбойки руды и пород на открытых разработках включает методы скважинных (вертикальных, наклонных), котловых, камерных и шпуровых зарядов. Наиболее распространенным как в нашей стране, так и за рубежом является метод отбойки зарядами в вертикальных скважинах различного диаметра. Скважины бурят рядами на некотором расстоянии от кромки уступа. Глубина скважин, как правило, превышает высоту уступа на величину перебура. Различают однорядное и многорядное взрывание. Число рядов зависит от типа погрузочно-транспортного оборудования и принятой технологии. Диаметр скважин зависит от крепости взрываемых пород, высоты уступа, расстояния между скважинами и других горнотехнических факторов. В настоящее время в основном бурят скважины диаметром 100— 300 мм. Существует небольшое число мелких предприятий, где еще применяют шпуровой метод отбойки. Скважинные заряды по конструкции разделяются на три группы (рис. 261). К первой группе относятся заряды, в которых эффект взрыва регулируется за счет пространственного расположения скважин и рассредоточением зарядов в них (рис. 261, а, б, в, г). Ко второй группе относятся заряды, эффект взрыва в которых можно менять путем подбора ВВ, расположения инициатора, сближения скважин. К ним также относят и комбинированные скважинные заряды (рис. 261, д, е, ж, з). К третьей группе относятся скважинные заряды, в которых управление действием взрыва достигается за счет изменения формы ^зарядной камеры (рис. 261, и, к, л, м). При взрывании скважинных зарядов на уступе бывают случаи, когда одновременно взрывается несколько сотен тонн ВВ. Производство такого массового взрыва осуществляется по специальному проекту буровзрывных работ (БВР), который включает вводную часть, содержащую основные данные о взрыве, характеристику пород, место взрыва и его описание, технологию буровых работ и средства бурения скважин, их глубину, расположение и направление, технологию взрывных работ (тип применяемого ВВ, метод взрывания, конструкцию заряда, величину заряда, метод расчета охраны близко расположенных зданий и сооружений от действия взрывной волны и разлета кусков разрушаемой породы, схему взрывной сети, ее расчет и монтаж, охрану ВМ на блоке, сигнализацию и охрану опасной зоны производства взрывных работ); распорядок проведения взрыва и выполнения отдельных операций по времени, назначение ответственных лиц за выполнение каждой операции; акт готовности блока к заряжанию; графический материал — план расположения скважин в масштабе 1:500, схему монтажа взрывной сети, конструкцию заряда, конструкцию боевика. Проект БВР на открытых работах составляется техническим отделом рудника (карьера), согласовывается с исполнителями и утверждается главным инженером рудника (карьера).  3. Огнепроводный шнур, характеристики, конструкция, скорость горения. Огнепроводный шнур (ОШ) (рис. 81) является средством для инициирования капсюлей-детонаторов. Он состоит из прессованной пороховой сердцевины с направляющей нитью и водоизолирующей оболочки; сердцевина ОШ изготовляется из дымного пороха (75% калиевой селитры, 15% древесного угля и 10% серы). Диаметр сердцевины 0,6—2,0 мм. Один метр огнепроводного шнура содержит 6 г дымного пороха. Оболочка ОШ состоит из одной-двух внутренних и одной наружной хлопчатобумажных нитяных оплеток, покрытых водоизолирующей мастикой, в настоящее время наружную оболочку ОШ изготовляют из пластика (рис. 81). Скорость горения ОШ составляет 1 см/с. Отрезок ОШ длиной 60 см должен сгорать за 60—69с. В настоящее время ОШ выпускают трех марок: ОША — огнепроводный шнур асфальтированный для сухих забоев; ОШДА — огнепроводный шнур двойной асфальтированный для взрывания в сырых условиях; ОШП — огнепроводный шнур пластикатный для обводненных забоев. ОШ выпускается отрезками длиной 10 м, которые свертываются в бухты различного диаметра с таким расчетом, чтобы их можно было вложить одна в другую. Бухты складывают в пачки по 25 шт., завертывают в бумагу и укладывают по 8 бухт в ящик. Гарантийный срок хранения ОШП и ОШДА— ) лет, ОША — 1 год. Для воспламенения ОШ применяют зажигательный тлеющий фитиль, зажигательные свечи, отрезки ОШ («затравку»), зажигательные и электрозажигательные патроны. Одиночные шнуры можно поджигать спичкой. Зажигательный фитиль (тлеющий) представляет собой медленно тлеющий шнур, состоящий из льняной или хлопчатобумажной сердцевины, пропитанной раствором калиевой селитры и имеющий оплетку из крученой хлопчатобумажной пряжи. Зажигательный фитиль выпускают в бухтах длиной 50 м. Отрезок фитиля марок № 1а и № 16 длиной 25 см тлеет 20—25 мин, а №2- 37-62 мин. Зажигательные свечи представляют собой бумажную гильзу диаметром 10 мм, длиной 170—200 мм, наполненную с одного конца на 2/3 горючим составом, а с другого конца на длину 50 мм инертным веществом. На конце горючей части свечи имеется специальная терочная головка для зажигания от терочной пластинки. Инертную часть свечи окрашивают краской. Зажигательные свечи имеют три вида пламени: зажигательное (белое), горящее около 5—10 с, основное красное, от которого зажигают ОШ, и сигнальное ярко-зеленое, показывающее окончание горения свечи. Свечи выпускают со временем горения 1, 2 и 3 мин. Их упаковывают в коробки, в которые вкладывают терочные пластинки для зажигания.  |