Геология 1. Блок 1 Вариант 1 Строение Солнечной системы, ее характеристика. Магматические горные породы, их генезис, классификация по содержанию кремнезема.

Скачать 124.04 Kb. Скачать 124.04 Kb.

|

|

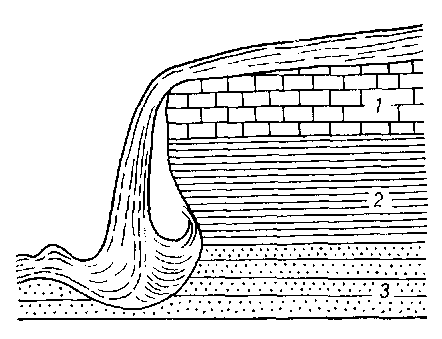

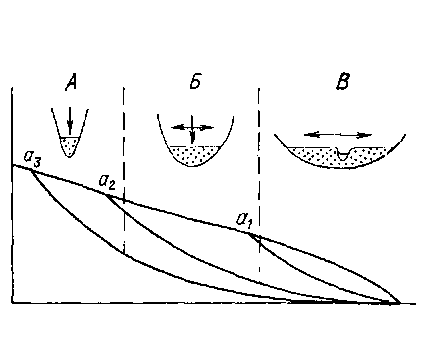

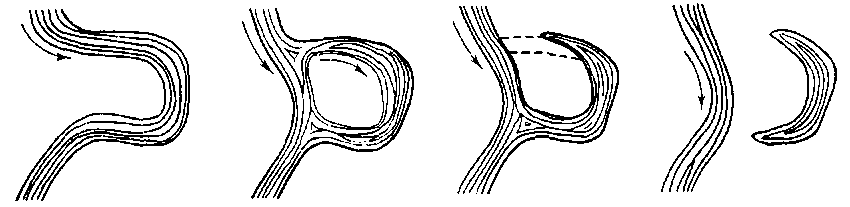

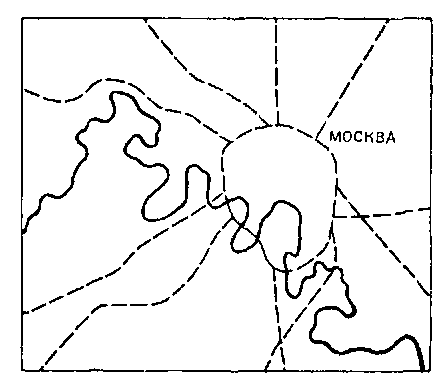

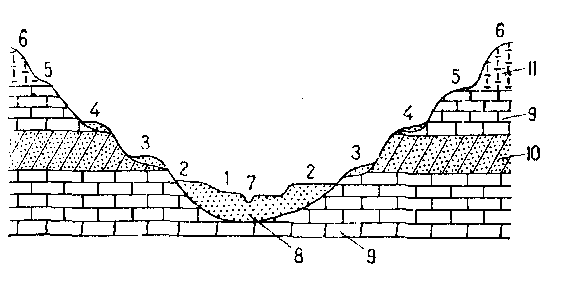

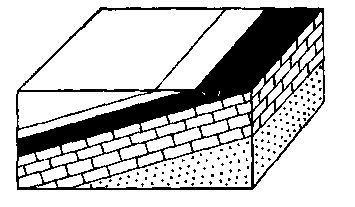

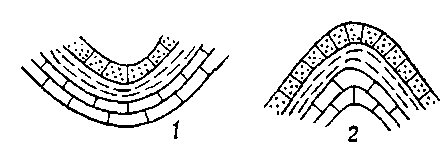

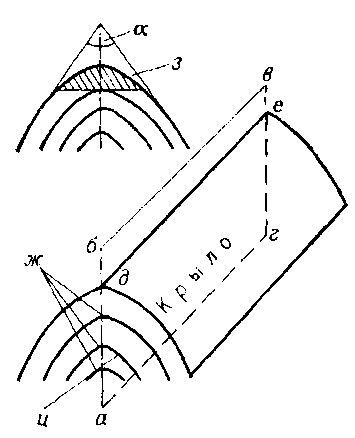

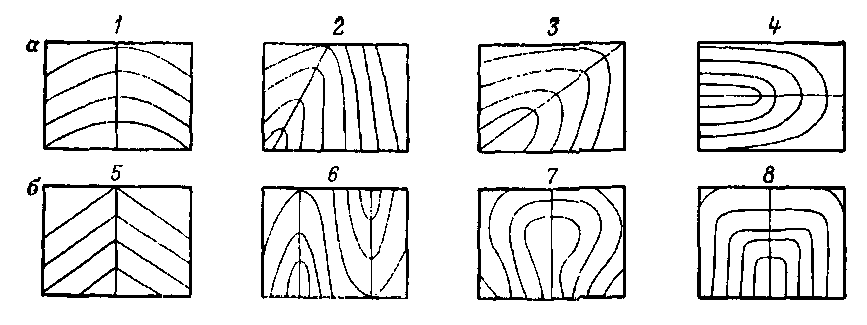

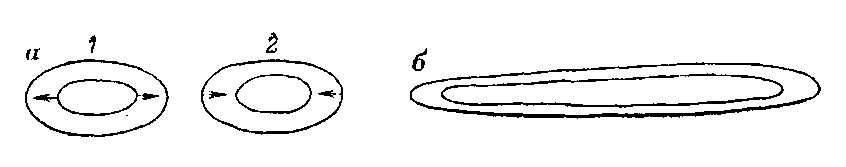

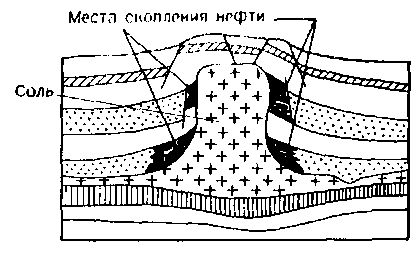

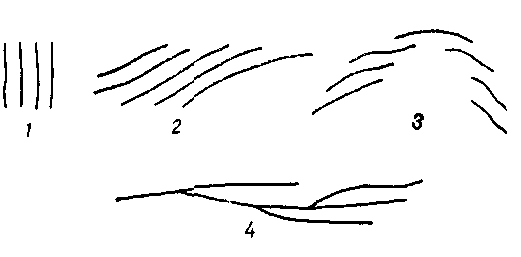

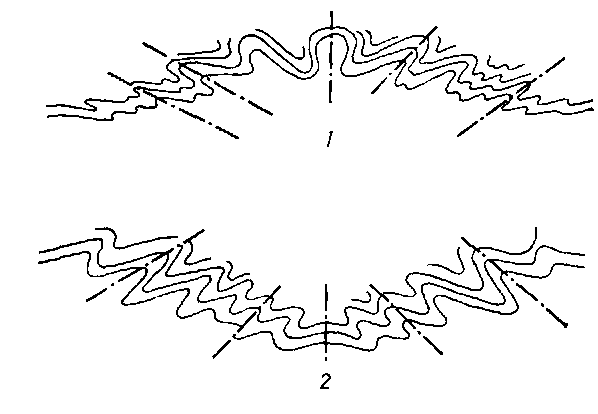

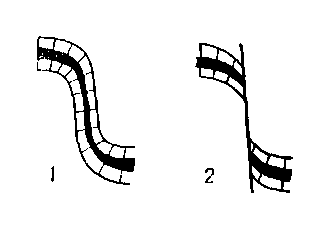

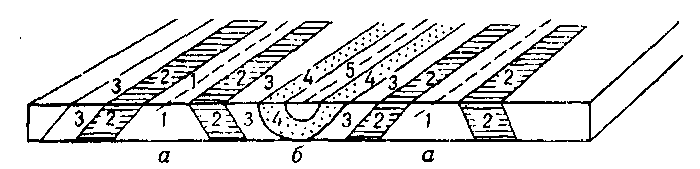

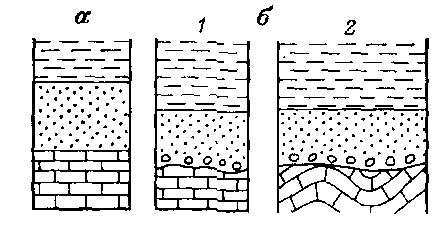

Блок 1 Вариант 1 1. Строение Солнечной системы, ее характеристика. 2. Магматические горные породы, их генезис, классификация по содержанию кремнезема. 3. Строение речных долин, стадии их развития. 4. Пликативные дислокации, типы складок, элементы складки. 5. Понятие о несогласном залегании горных пород (определение и рисунок). Ответ: 1. Строение Солнечной системы, ее характеристика. В состав Солнечной системы входят звезда Солнце, планеты, вращающиеся вокруг него, естественные спутники этих планет, мелкие космические тела, называемые астероидами, кометы, метеориты, пыль и газ в рассеянном состоянии. Диаметр Солнечной системы около 12 млрд. км. В центре Солнечной системы расположено Солнце — ближайшая к Земле звезда. В Солнце сосредоточено 99,86 % массы вещества Солнечной системы. Наше Солнце — это раскаленная водородно-гелиевая газовая сфера, слегка разбавленная примесью всех остальных химических элементов. Источником энергии Солнца служат постоянно протекающие на нем ядерные реакции. Солнце излучает огромное количество энергии, однако до планет доходит лишь малая ее часть. Вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, близким к окружностям, вращаются девять планет с запада на восток. Ближе всех к Солнцу расположена орбита Меркурия, далее следуют орбиты Венеры, Земли, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона. Планеты не обладают способностью самосвечения из-за недостаточно высокой температуры. Планеты Солнечной системы подразделяются на внутренние — планеты земного типа и внешние. К внутренним относятся ближайшие к Солнцу — Меркурий, Венера, Земля и Марс, к внешним — остальные. Внутренние и внешние планеты характеризуются различными плотностью и массой. Внутренние состоят из твердых материалов, имеют высокую плотность (4,00—5,62 г/см3) и небольшую массу. Внешние, наоборот, отличаются низкой плотностью (0,71—2,47 г/см3) и значительной массой, что свидетельствует об их газовом составе. Различия средних плотностей внутренних планет обусловлены неодинаковым химическим составом, разным соотношением силикатного и металлического материалов. Ближайшие к Солнцу планеты отличаются более высоким содержанием металлического железа. На основании этого ученые делают вывод, что по мере удаления от Солнца степень окисления железа возрастала. Вокруг большинства планет, за исключением Меркурия, Венеры и Плутона, вращаются естественные спутники, характеризующиеся значительно меньшими, чем их планеты, размерами. Астероиды представляют собой небольшие космические тела неправильной формы. Самый крупный из них, астероид Церера, имеет в поперечнике 770 км, остальные — до нескольких километров. В Солнечной системе насчитывается свыше 1600 астероидов, причем подавляющее большинство их образует так называемый Пояс астероидов, расположенный между орбитами Марса и Юпитера. Кометы (хвостатые звезды) состоят из ядра, комы и хвоста. Ядро образовано протопланетным веществом, окруженным снегом и льдом, загрязненными пылью. Оно окружено светящейся оболочкой — комой, в состав которой входят сильноразреженные газы и пыль. Ядро и кома представляют собой голову кометы, которая движется вокруг Солнца по сильно вытянутой орбите. С приближением к Солнцу от головы кометы отделяется ионный хвост, который формируется под воздействием солнечного ветра. Метеориты — это тела, залетающие в атмосферу Земли из космического пространства. По составу метеориты разделяют на каменные, железокаменные и железные. Наиболее часто на поверхность Земли выпадают каменные метеориты — хондриты, состоящие из зернышек размером 1 мм и менее, называемых хондрами. Ахондритовые метеориты подобны земным изверженным породам. Наибольший интерес представляют малораспространенные углистые хондриты, содержащие продукты взаимодействия силикатов с водой, а также органические соединения. Ученые полагают, что углистые хондриты с самой низкой плотностью (2,2 г/см3) наиболее близки к тому протопланетному веществу, из которого возникли планеты и астероиды. 2. Магматические горные породы, их генезис, классификация по содержанию кремнезема. Магматическими называются породы, образующиеся в результате остывания и затвердевания магмы как на глубине, внутри земной коры, так и на земной поверхности после излияния. В зависимости от этого они делятся на глубинные, или интрузивные, и излившиеся, или эффузивные. В свою очередь интрузивные породы также подразделяются на абиссальные, застывшие на большой глубине, и гипабиссальные, застывшие на небольшой глубине. Эффузивные породы, не подвергшиеся изменению, называются кайнотипными, а более древние, претерпевшие различные изменения, — палеотипными. Интрузивные и эффузивные породы имеют различные структуру и текстуру. Абиссальные породы характеризуются полнокристаллической структурой и массивной текстурой. Для эффузивных пород более характерны стекловатая, скрытокристаллическая, порфировая структуры и флюидальная, пористая, миндалекаменная, а иногда и массивная текстуры. Кайнотипные породы имеют обычно пористую текстуру. У палеотипных пород, отличающихся большой плотностью, порфировые выделения сильно разрушены. Гипабиссальным породам свойственна порфировая структура. Однако эти породы, как промежуточные по условиям образования, могут иметь и полнокристаллическую структуру. Таким образом, по структуре и текстуре можно определить условия образования горной породы. Магматические породы отличаются по химическому и минералогическому составам, а также по физическим свойствам. Различие в химическом составе определяется содержанием кремнекислоты (Si02) в породе. По этому признаку интрузивные и эффузивные породы разделяют на кислые (Si02 от 75 до 65 %), средние (Si02 от 65 до 52 %), основные (Si02 от 52 до 40 %) и ультраосновные (Si02 менее 40 %). Степень кислотности магматических пород определяется содержанием в них кварца и оливина, которые вместе не встречаются. Кислые породы содержат много "Si02, избыток которого представлен зернами кварца. В средних породах кварца практически уже нет. В основных породах с уменьшением содержания кремнекислоты возрастает содержание оливина. Больше всего оливина в ультраосновных породах. Степень кислотности характеризуется также цветом и относительной плотностью породы. Цвет зависит от наличия таких цветных минералов в породе, как биотит, роговая обманка, авгит и др. В кислых породах преобладают светлые силикаты — биотит и роговая обманка. Чем кислее породы, тем они светлее. В основных породах возрастает содержание темного силиката — авгита. С уменьшением кислотности возрастает относительная плотность пород: у кислых пород 2,5—2,7, у средних 2,7—2,8, у основных 2,9—3,1 и у ультраосновных 3,1—3,3. Кислые породы. Породообразующими минералами кислых пород являются калиевые полевые шпаты, кислые плагиоклазы, кварц и цветные минералы — слюды, амфиболы и изредка пироксены. Содержание полевых шпатов в кислых породах до 60—70 % определяет их светлую окраску. Среди кислых пород наиболее распространены интрузивные породы — гранит и гранодиорит и реже их эффузивные аналоги — липарит и кварцевый порфир. Гранит — абиссальная порода, имеющая полнокристаллическую структуру; цвет красный, розовый, серый, желтоватый; разновидность гранита без слюды называется аплитом, а без полевого шпата — грейзеном; широко распространен в природе. Используется в строительном деле. Липарит — эффузивный аналог гранита; имеет порфировую структуру; в стекловатой массе вкраплены зерна полевых шпатов и кварца; текстура чаще всего флюидальная; цвет светлый, розовато- или желтовато-белый. Порода, соответствующая по составу 72 липариту, но со стекловатой структурой, называется вулканическим стеклом (обсидианом). Средние породы. Породообразующие минералы средних пород — светлые плагиоклазы или калиевые полевые шпаты и цветные — слюды, роговая обманка, реже авгит. Такое соотношение минералов определяет светлую окраску пород. К представителям средних интрузивных пород относятся сиениты и диориты, а эффузивных — андезиты и трахиты. Сиениты — абиссальная порода с полнокристаллической среднезернистой структурой; цвет — от розового до сероватого; залегает в виде самостоятельных интрузивных тел или встречается по краям гранитных массивов. С сиенитами нередко связаны месторождения магнезита, меди, золота, вольфрама и др. Диориты — абиссальная порода с полнокристаллической структурой; залегает в виде штоков или на периферии кислых интрузивных массивов. С диоритами связаны месторождения меди и полиметаллов. Андезиты — эффузивный аналог диорита темно-серого или черного цвета; структура порфировая; основная масса — скрытокристаллическая; текстура пористая; слагает конусы потухших вулканов Казбек и Эльбрус на Кавказе; развит в горных областях, окаймляющих побережье Тихого океана. Трахиты — эффузивный аналог сиенита; обладает порфировой структурой и пористой текстурой; вкрапленники представлены кристаллами санидина; цвет в свежем виде светло-желтый, светлосерый или розоватый; залегает в виде покровов и потоков; широко распространен на Северном Кавказе и в Армении. Основные породы. Главными породообразующими минералами являются пироксены (авгиты) и плагиоклазы (часто Лабрадор) и в меньшем количестве роговая обманка и оливин. Окраска пород темная. У интрузивных пород на темном фоне выделяются темно-серые зерна плагиоклазов. Основные представители интрузивных пород — габбро и диабазы, а их излившиеся аналоги — базальты. Габбро — абиссальная полнокристаллическая, темноокрашенная порода, состоящая из авгита, роговой обманки и плагиоклаза. Разновидность, состоящая из Лабрадора, называется лабрадоритом. С габбро могут быть связаны месторождения меди и титаномагнетита. Диабазы — полнокристаллическая средне- и мелкозернистая порода палеотипного облика, состоящая из авгита и плагиоклаза; имеет офитовую (диабазовую) структуру, для которой характерна лучшая огранка кристаллов плагиоклаза, чем пироксена (авгита); окраска породы зеленовато-серая и темно-зеленая. Базальты — черная или темно-серая излившаяся порода скрытокристаллической структуры; нередко в основной афанитовой массе породы можно видеть порфировые выделения авгита, оливина, плагиоклаза, роговой обманки; залегает в виде покровов и потоков мощностью сотни и тысячи метров и площадью сотни тысяч квадратных километров. Объем всех остальных магматических пород значительно меньше объема базальтов. Особенно значительны площади, занятые базальтами на дне океанов. Ультраосновные породы. Породы этой группы почти целиком состоят из оливина и пироксена (авгита), богатых окислами железа и магния, с чем связано увеличение их относительной плотности до 3,3. Из-за темного цвета этих минералов породы имеют темную или черную окраску с зеленоватым оттенком. Эффузивные ультраосновные породы очень редки. Основные представители ультраосновных пород — дунит, пироксенит и перидотит. Дунит состоит в основном из оливина; цвет желтовато-зеленый разных оттенков; широко развит на Урале. Пироксенит образован главным образом пироксеном (авгитом) с небольшим содержанием оливина; структура полнокристаллическая от мелко- до крупнозернистой; цвет черный. Перидотит — порода, состоящая из оливина и авгита; структура среднезернистая; цвет темно-зеленый или зелено-черный; развит на Урале, в Восточной Сибири, в нижней части рифтовых долин срединно-океанических хребтов. 3. Строение речных долин, стадии их развития. Реки — это крупные, постоянные или периодически действующие водные потоки, образованные атмосферными и подземными (выходящими на поверхность) водами или же водами, стекающими при таянии ледников и вечных снегов. Реки в процессе своего развития образуют долины. Долина — относительно узкое, вытянутое в длину понижение в рельефе. Различают следующие элементы долин: дно, или ложе, — самая низкая часть долины (часть дна, занятая текучей водой, называется руслом); склоны долины — участки долины, которые расположены по обе стороны дна, или ложа. Формирование речной долины обусловлено как эрозионной, так и аккумулятивной деятельностью текучих вод. Эрозия проявляется в двух формах: 1) в виде глубинной эрозии — размывание долины вглубь; 2) в виде боковой эрозии — расширение долины в ширину вследствие подмывания склонов. Аккумулятивная работа проявляется на всем протяжении речной долины, на дне которой водой осаждается рыхлый материал, но более энергично он накапливается в нижнем течении реки. Обломочный материал, который переносится речными водами и отлагается в пределах речной долины, называется аллювием. Развитие речной долины происходит в несколько этапов (или стадий), последовательно сменяющих друг друга. В начальную стадию, называемую обычно стадией молодости, в речной долине наиболее энергично проявляется глубинная эрозия. Поперечный профиль долины реки в этой стадии развития V-образный, сравнительно узкий, и русло занимает все ложе долины. Продольное сечение долины отличается довольно крутым наклоном дна, повторяющим в той или иной мере неровности земной поверхности, по которой течет река. На крутых участках, при наличии выходов в русле твердых пород, образуются пороги и водопады. Течение реки более или менее прямолинейное. Боковая эрозия в стадию молодости проявляется значительно слабее глубинной эрозии. Речные осадки (аллювий) в долине накапливаются слабо, так как быстрое течение и крутой наклон благоприятствуют их выносу к устью, в море. В горных районах, где глубинная эрозия проявляется с особой силой, молодые реки вырабатывают глубокие долины с отвесными склонами. Такие долины получили название каньонов или ущелий. Высота отвесных склонов в них может достигать многих десятков и сотен метров. Например, долина р. Колорадо в Северной Америке имеет вид каньона с несколькими уступами общей высотой до 2 км. Это самый глубокий каньон в мире. Каньоны и ущелья характерны для многих рек Кавказа, Средней Азии и других горных областей, где они обычно возникают вдоль линий тектонических разломов. Пороги и водопады более всего характерны для горных рек, но они бывают и у равнинных рек. Наличие порогов и водопадов в равнинных реках с хорошо выработанной долиной связано с медленным поднятием части долины, сложенной твердыми породами. Примером могут служить пороги Днепра у г.Запорожья, образованные поднятием в пределах Украинского кристаллического щита, пороги Бирюсы в Восточном Саяне и многие другие. Реки, имеющие пороги, отличаются быстрым и бурным течением. Если по пути течения встречаются очень твердые породы значительной мощности, то образуются водопады, нередко с отвесными стенками. Высота уступов некоторых водопадов достигает многих десятков и даже сотен метров. Ниагарский водопад в Северной Америке имеет высоту до 50 м (рис. 1). В Йелло-устонском национальном парке (США) находится водопад почти 800-метровой высоты. В Африке на р. Замбези имеется водопад высотой немногим более 400 м. На территории Финляндии, где часто выходят на поверхность изверженные породы, насчитывается до 2000 порогов и водопадов. В последующую стадию развития — стадию зрелости — река вырабатывает кривую равновесия продольного профиля своего ложа. При этом река выравнивает свое ложе, а его продольный профиль приобретает вид плавной кривой, более крутой в верх- нем течении и более пологой в нижнем (рис. 2). На всем протяжении долины, русло которой достигло такой плавной кривой в продольном профиле, устанавливается определенное равновесие в каждой ее точке между скоростью течения воды, уклоном реки и процессами, протекающими в долине.  Рис. 1. Разрез Ниагарского водопада (схема): 1—твердые известняки; 2 — мягкие сланцы; 3 — мягкие песчаники  Рис. 2. Выработка кривой равновесия продольного и поперечного профиля реки. Последовательные стадии развития продольного профиля(а1, а2, а3); поперечный профиль: в верхнем течении реки (А); в среднем течении реки(Б); в нижнем течении реки (В) Когда река вырабатывает кривую равновесия продольного профиля, в верхнем течении ее проявляется преимущественно глубинная эрозия; боковая эрозия и аккумуляция осадков проявляются здесь значительно слабее. Зато в нижнем течении преобладает боковая эрозия, в результате которой речная долина значительно расширяется и заполняется осадками. В среднем течении оба вида речной эрозии проявляются довольно умеренно; здесь преобладают процессы переноса рыхлого материала. В среднем и (особенно) в нижнем течении реки, где долина значительно расширяется и заполняется осадками, русло начинает блуждать, извиваться среди собственных наносов и образует излучины (меандры). В последующем развитии реки излучины все время увеличиваются, перешейки между ними сильно сужаются, и в случае временного усиления скорости течения они прорываются. В результате русло реки выпрямляется, а из излучин образуются серповидные заливы, или старицы (рис. 3 и 4). Ширина русла реки в стадии ее зрелости в среднем и особенно в нижнем течении во много раз меньше ширины ложа. Поэтому ложе за пределами русла остается сухим, и только в половодье русловые воды выходят из своих обычных границ и покрывают все ложе. Часть долинного ложа, которая заливается водой только во время паводков (обычно весной, но у некоторых рек, например, у Сырдарьи, — летом или даже осенью), получила название поймы, а также пойменной или луговой террасы. Обычно пойма отделена от русла уступом высотой 1-2 м, иногда 3-5 м. Пойма полностью слагается речными (аллювиальными) отложениями. В следующую, заключительную стадию развития реки — стадию старости — продольный профиль реки сильно выполаживается в связи с общим понижением местности под действием эрозионной деятельности проточных вод. При этом течение реки становится едва заметным, русло сильно извивается почти на всем протяжении реки, разбивается на ряд озер и стариц, зара Долина становится широкой, заполняется аллювием, склоны сглаживаются. Заболачивание долины сопровождается торфообразованием; река как бы отмирает.  Рис. 3. Схема превращения меандры в старицу  Рис. 4. Меандры Москвы-реки Долина становится широкой, заполняется аллювием, склоны сглаживаются. Заболачивание долины сопровождается торфообразованием; река как бы отмирает. Циклы эрозии, надпойменные террасы Установлено, что большинство рек еще до наступления стадии старости может «омолаживаться» — у них происходит значительное оживление глубинной и боковой эрозии. Поэтому реки могут переживать несколько циклов эрозии. Основными условиями усиления эрозионной деятельности рек являются: 1) понижение базиса эрозии и 2) поднятие участка земной коры, по которому протекает река. Обе причины являются следствием медленных вертикальных движений. При возникновении этих условий русло реки приобретает более крутой уклон, скорость ее течения возрастает и, как следствие, начинается энергичное усиление глубинной эрозии— явления, особенно характерного для начальной стадии развития реки. Русло реки углубляется до тех пор, пока не вырабатывается новый продольный профиль равновесия, применительно к новому базису эрозии.  Рис. 5. Схема строения речных террас: 1, 2 — аккумулятивные террасы (7 — пойменная терраса):3, 4— цокольные террасы; 5 — эрозионная терраса; 6 — коренной берег; 7 — русло; 8 — аллювиальные пески; 9 — известняк;10 — песчаники; 11 — мергель В результате переуглубления долины реки пойма оказывается приподнятой выше русла и в половодье или паводковыми водами уже не заливается; образуется надпойменная терраса. Если в долине реки имеется несколько надпойменных террас (расположенных соответственно одна над другой), то это указывает на неоднократное повторение циклов развития реки (равное числу этих террас). Некоторые реки имеют пять и более террас, например, Волга имеет семь террас. Итак, речная надпойменная терраса представляет собой остаток прежней поймы (дна долины). Чем выше по склону долины расположена терраса, тем она древнее. Надпойменные террасы, как и пойменные, могут быть сложены аллювиальными отложениями, но более древними (соответственно времени формирования террас). Надпойменные террасы этого типа называются аккумулятивными террасами (рис. 5). Существуют также эрозионные террасы, представляющие собой как бы уступы коренных пород в склонах долин. Образование эрозионных террас происходит в том случае, когда к моменту наступления нового цикла эрозии в долине еще не накопилось достаточного количества аллювиального материала. Террасы, выработанные в коренных породах и частично покрытые аллювием, называются цокольными. Подмывание берегов и неоднократное повторение циклов развития («омоложение рек») благоприятствует значительному расширению речных долин. Так, ширина долины Днепра близ Киева достигает 100 км, и здесь на левом склоне развито несколько надпойменных террас. Правда, в образовании речной долины Днепра участвовали и талые ледниковые воды. Закон Бэра. В развитии речных долин отмечается следующая закономерность. В северном полушарии у большинства рек правые берега крутые, а левые пологие. Большая крутизна правых берегов, как показал русский ученый Бэр, вызвана тем, что реки под влиянием вращения Земли с запада на восток отклоняются вправо, поэтому их долина расширяется главным образом за счет правого берега. Вследствие этого надпойменные террасы лучше сохраняются на левом берегу. В южном полушарии реки по той же причине подмывают левый берег. Это объяснение получило название закона Бэра, и сформулированный им закон является естественным физическим законом. Однако под влиянием местных движений земной коры иногда отмечаются отклонения от закона Бэра. 4. Пликативные дислокации, типы складок, элементы складки. Под действием пластических деформаций возникает нарушенное залегания пластов земной коры без разрыва их сплошности. Такие формы нарушений принято называть пликативными дислокациями. Среди пликативных дислокаций выделяют следующие формы: моноклинали, складки и флексуры. Наиболее распространенной (основной) их формой являются складки. Если пластические деформации горизонтально залегающих пластов осадочных пород проявились в виде их одностороннего наклона (без разрыва сплошности), то такая форма нарушения или дислокации называется моноклиналью. Моноклиналь наиболее простая форма пликативных дислокаций (рис. 1). В зависимости от величины угла наклона пластов различают моноклинали слабонаклонные (угол наклона до 15°), пологие (16—30°), сильнонаклонные (30—75°), поставленные на голову (80—90°).  Рис. 1. Моноклиналь (блок-диаграмма)  Рис. 2. Синклинальная (1) и антиклинальная (2) складки  Рис. 3. Элементы складки: α — угол складки; абвг — осевая плоскость; де— ось складки; ж— шарниры складки; з — замок (свод); и — ядро складки Складки — волнообразные изгибы пластов земной коры без разрыва сплошности. Складка, пласты которой выгнуты кверху, называется антиклинальной складкой, или антиклиналью. Складка, пласты которой прогнуты книзу, называется синклинальной складкой, или синклиналью. Синклинали и антиклинали — две основные формы складок (рис. 2). В синклинальных и антиклинальных складках различают следующие элементы (рис. 3). Крылья — боковые части складки. Каждая складка имеет два крыла. Положение крыльев складки в пространстве определяется по странам света (западное и восточное крыло, северное и южное, юго-западное и северо-восточное и т. д.). Если синклинальные складки чередуются с антиклинальными, то крыло антиклинали является одновременно крылом синклинали.  Рис. 4. Типы складок: а — по положению осевой плоскости; 1 — прямая; 2 — напионная; 3 — опрокинутая; 4 — лежачая;б — по соотношению крыльев и замка: 5 — острая;6 — изоклинальная; 7 — веерообразная, 8 — сундучная Замок — часть складки, прилегающая непосредственно к месту перехода одного крыла в другое (в продольном сечении). Нередко замок антиклинальной складки называют сводом. Угол складки — угол, который получается, если мысленно продлить крылья до их пересечения. Его можно определить при графическом изображении поперечного сечения складки. Осевая поверхность — воображаемая поверхность, которая делит угол складки пополам. Ось складки — линия, получаемая при пересечении осевой поверхности с поверхностью Земли. Шарнир складки — линия, образованная при пересечении осевой поверхности складки с поверхностью любого пласта, слагающего складку. В складке можно выделить столько шарниров, сколько пластов ее образуют. Ядро складки — внутренняя часть складки. В зависимости от положения осевой поверхности по отношению к горизонту выделяют следующие разновидности складок (рис. 4). Прямые складки — осевая поверхность перпендикулярна к горизонтальной поверхности, а крылья падают под одинаковыми углами. Наклонные складки — осевая поверхность образует с горизонтальной поверхностью в общем небольшой угол. Опрокинутые складки — осевая поверхность имеет значительный наклон и их крылья наклонены в одну сторону. Лежачие складки — осевая поверхность параллельна или почти параллельна горизонтальной поверхности. Форма складок зависит также от соотношения крыльев и замка. В зависимости от этого складки могут быть острые (крылья расходятся под острым углом), изоклинальные (крылья в основном параллельны), веерообразные (наблю дается пережим крыльев), сундучные (пологий широкий замок, крылья крутые).  Рис. 5. Складки в плане: а — брахискладки: 1 — брахиантиклиналь;2 — брахисинклиналь; б — линейная складка Складки (в продольном сечении) бывают длинными и короткими (рис. 5). Длинные складки называются обычно линейными, у них длина во много раз превышает ширину, шарнир — почти прямая линия. Короткие складки в виде вытянутых овалов называются брахискладками (брахиантиклинали и брахи- синклинали). Крылья в линейных складках почти параллельны друг другу, и их отдельные участки могут рассматриваться как моноклинали. Довольно часто шарнир складки по простиранию испытывает погружение и поднятие. Это явление называется волнистостью или ундуляцией. шарнира или складки. В ундулирующей складке ее шарнир представляет собой не прямую, а волнистую линию. Замыкание складки, где одно крыло вдоль оси постепенно переходит в другое крыло, называется в антиклинальных складках периклиналью, а в синклинальных складках — цен три- клиналью. Своеобразными разновидностями антиклинальных складок являются диапировые складки и соляные купола. Их образование связано с присутствием в ядрах этих складок пластичных пород, как-то: глины, соли, гипса, которые протыкают (приподнимают) вышележащие слои. Происходит это потому, что на сводах, где мощность пластов меньше, давление слабее, чем на крыльях. В диапировых складках, вследствие протыкания свода пластичной массой, пласты на своде приобретают более крутое падение, чем на крыльях, при этом обычно мощность пластов на своде уменьшается, и они выклиниваются. Соляной купол представляет собой антиклинальную складку, в ядре которой находится скопление соли. Очень часто соль в ядре имеет форму вертикального цилиндрического столба (соляной шток). При внедрении соляных масс свод купола подвергается растяжению и в нем могут возникнуть многочисленные трещины и разломы (рис. 6). В механизме образования соляных куполов очень важная роль принадлежит низкой плотности соли. С соляными куполами часто связаны промышленные скопления нефти и газа. Складки часто собраны в группы: значительно реже они бывают расположены отдельно, изолированы друг от друга. Складки, в зависимости от их расположения, подразделяются па параллельные, кулисообразные, четковидные и другие (при этом синклинальные складки чередуются с антиклинальными). Иногда складки пучкообразно разветвляются (виргация — рис. 7). Сложно сгруппированные линейно-складчатые структуры образуют антиклинории и синклинории (рис. 8). Антиклинории —это крупные, сложно построенные антиклинальные структуры (протяженность их —сотни и даже тысячи километров), общее строение которых осложнено относительно более мелкими антиклинальными и синклинальными складками.  Рис. 6. Соляной купол  Рис. 7. Группы складок: 1 — параллельные складки; 2 — кулисообразные складки; 3 — гирлянды складок; 4 — виргация складки  Рис. 8. Антиклинорий (1) и синклинорий(2)  Рис. 9. Флексура (1), перешедшая в сброс(2) Синклинории — такие же крупные, сложно построенные, но в целом синклинальные структуры, осложненные, подобно анти- клинориям, синклинальными и антиклинальными складками. Антиклинории и синклинории образуют горные хребты и горные системы (Альпы, Кавказ, Тянь-Шань, Урал и многие другие). Флексуры представляют собой коленообразный или ступенеобразный перегиб слоев или пластов (рис. 9). На месте перегиба пластов их мощность обычно уменьшается, они становятся тоньше, и здесь возникают разрывы. Части флексуры, расположенные по обе стороны перегиба, называются крыльями (смыкающее— оставшееся на месте и опущенное крыло). Вертикальное смещение крыльев флексуры (амплитуда смещения) может достигать нескольких десятков и даже сотен метров. Флексуру нередко рассматривают как структуру, переходную к разрывным дислокациям.  Рис. 10. Горизонтальный срез и профиль через антиклинальные (а) и синклинальные (б) складки: 1, 2, 3, 4, 5 — пласты пород, пронумерованные в порядке последовательности их образования (пласт I — самый древний) Складки в природных условиях довольно редко сохраняются в полном, неразрушенном виде. Обычно они энергично размываются, и поэтому на поверхности, в плане, пласты, слагающие складку, выходят в виде параллельно вытянутых полос, замыкающихся где-то по простиранию. В таких случаях различие между антиклинальными и синклинальными складками выражается в следующем. В ядре антиклинальной складки находятся более древние пласты, чем на крыльях. Поэтому при пересечении размытой антиклинальной складки, при переходе от одного крыла к другому, вначале будем наблюдать молодые пласты, затем в ядре наиболее древние из выступающих на поверхность, и далее, следуя ко второму крылу, пересечем пласты в обратном порядке — от древних к более молодым (рис. 10). В ядре синклинальной складки расположены более молодые пласты, чем на крыльях. При пересечении размытой синклинальной складки сначала видны более древние пласты, которые в направлении к ядру постепенно сменяются более молодыми, а затем, при пересечении второго крыла, пласты будут сменяться в обратном порядке — от самых молодых до наиболее древних пластов, обнаженных в складке. 5. Понятие о несогласном залегании горных пород (определение и рисунок). Горные породы, слагающие земную кору, под действием тектонических движений могут изменить свое первоначальное положение. Поэтому различают два типа залегания горных пород: первоначальное и вторичное; первое — ненарушенное, второе — нарушенное. Наиболее отчетливо нарушение первоначального залегания выявляется в осадочных горных породах. Первоначальное залегание пластов или слоев таких пород обычно горизонтальное. Под действием тектонических движений эти пласты подвергаются пластическим или же разрывным деформациям (нарушениям) и приобретают при этом различные формы нарушенного залегания. Основная форма залегания осадочных пород — пласт или слой. Поверхность, ограничивающая пласт (слой) сверху, называется кровлей, а снизу — подошвой. Толщина пласта составляет его мощность. Пласты осадочных пород могут иметь согласное и несогласное залегание; в первом случае пласты в разрезе постепенно сменяют друг друга, во втором — между ними отмечается перерыв в осадконакоплении. Несогласное залегание может быть параллельным, когда пласты, несмотря на наличие резкого перерыва в их отложении, сохраняют параллельное залегание, и угловым, когда одна толща пластов нарушена, а вторая толща лежит к ней с перерывом под определенным углом (рис. 1).  Рис. 1. Залегание пластов: а — согласное; б — несогласное (1 — параллельное; 2 — угловое) Список литературы. 1. Левитес Я.М. Общая геология с основами исторической геологии и геологии России и сопредельных регионов. М., Высшая школа, 1986. 2. Гаврилов В.П. Общая и историческая геология и геология СССР. М., Недра, 1989. 3. Абрикосов И.Х., Гутман И.С., ОБЩАЯ НЕФТЯНАЯ И НЕФТЕПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ., М. «Недра», 1982. Блок 2 Вопрос 80 80. Опишите полезные ископаемые Урало-Охотского геосинклинального пояса. Монголо-Охотская область очень богата рудными полезными ископаемыми. Основная их масса приурочена к интрузиям гранитоидных пород мезозойского возраста. С ними связаны полиметаллы, олово, вольфрам, серебро, сурьма, мышьяк, молибден, а из нерудных полезных ископаемых — флюорит. Главная масса полиметаллических месторождений образует Приаргунский полиметаллический пояс, протягивающийся на юго-востоке этой области. Кроме свинца и цинка здесь встречаются серебро, сурьма и мышьяк. Месторождения вольфрама и олова образуют другой, оловянно-вольфрамовый пояс, расположенный северо-западнее Приаргунского. Здесь же встречаются и месторождения полиметаллов, молибдена. На крайнем северо-западе Монголо-Охотской области развиты месторождения молибдена, мышьяка. Кроме полезных ископаемых, связанных с мезозойскими гранитоидами, здесь имеются олово, вольфрам, ртуть, железо и другие металлы, приуроченные к интрузиям и зонам разломов домезозойского и послемезозойского возраста. Из полезных ископаемых, связанных с экзогенными процессами, известны железо (Березовское месторождение), уголь (Зее-Буреинская впадина) и россыпные месторождения золота и олова. Список литературы 1. Левитес Я. М. ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ ГЕОЛОГИИИ СССР. - М. «Недра», 1986, 336 с 2. Кузьменко Е. Е. ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИ И ГЕОЛОГИЯ СССР «Недра», 1980, 280с. Блок 3 Вопрос 75 75. Гидрогеологические исследования при мелиоративном строительстве и защите населенных пунктов от подтопления. При возведении различных сооружений важно знать природную обстановку района строительства и в первую очередь характер горных пород, степень их обводненности и состав подземных вод. Наличие этих данных обеспечит надежность строительства и экономические его показатели. В настоящее время, согласно действующим законоположениям, приняты следующие стадии проектирования: Районная планировка с целью обоснования строительства городов и населенных пунктов, промышленных предприятий и других необходимых сооружений и мероприятий (дорог, средств связи, водоснабжения, озеленения и т. д.). В зависимости от сложности природных условий и геологической изученности района на этой стадии проектирования бывает достаточно фондовых материалов и данных ранее проведенных исследований для составления схематической карты инженерно-геологических условий района (масштаб в зависимости от материалов, но не менее 1 : 100 000) с краткой запиской, характеризующей физико-геологические явления, гидрогеологические и инженерно-геологические условия, и заключением о пригодности территории для освоения. При слабой изученности района проводят дополнительную рекогносцировку. Составление генерального проекта планирования. Для этого этапа проектирования необходимы более подробные данные об инженерно-геологических условиях и физико-геологических явлениях по району для обоснования районирования осваиваемой территории по видам ее использования. На этой стадии составляются инженерно-геологические и гидрогеологические карты в масштабах 1:5000, 1:10000 и к ним текстовые описания, характеризующие природные условия. Выявляются породы и условия их залегания на глубине заложения фундаментов, их инженерно-геологические характеристики, уровень подземных вод, их химический состав и режим в пределах осваиваемой и соседней с участком территории. Обычно изучается значительно большая площадь, чем нужно под застройку, чтобы можно было выбран, лучшее место. Если имеющихся материалов окажется недостаточно, помимо рекогносцировки необходимы разведочные работы в наиболее сложных участках района. В заключение составляется карта инженерно-геологического районирования исследуемой территории. 3. Составление проекта детальной планировки строительства первой очереди. Требуются подробные данные о породах и их инженерно-геологических свойствах, глубинах залегания подземных вод, физико-геологических явлениях. В итоге обработки фондовых материалов и полевых исследований составляются инженерно-геологические и гидрогеологические карты масштаба 1:1000, 1:5000. На этой стадии осуществляются опытные полевые и лабораторные работы по уточнению несущей способности грунтов, фильтрационных свойств и химического состава подземных вод (особенно в отношении их агрессивности). Продолжаются работы по изучению режима подземных вод и наблюдения за физико-геологическими явлениями (оползни, карст, просадки, заболачивание и т.д.). Очень важно дать прогноз об изменении гидрогеологических условий в районе строительства в дальнейшем при увлажнении грунтов во время летних поливов, проведении линий метро, устройстве подземных грунтов и т.д. Необходимо иметь в виду, что «жизнь» предприятия или города вносит большие изменения в природную обстановку застроенного района. Помимо карт и гидрогеологических разрезов, графиков откачек и компрессионных испытании составляется отчет, в котором приводится физико-географическая, геологическая и гидрогеологическая характеристика района, намечаемого под строительство. В зависимости от сложности геологического строения рекомендуется определенное количество выработок и их глубина (табл. 1, по П Н. Панюкову) Таблица 1

4. Составление проектов отдельных зданий и городских сооружений. Необходимы данные для составления карт в масштабе 1:1000 — 1:2000 с указанием горных выработок по сетке 100×200 м для стадии проектного здания при условии, что осваиваемая площадь в геологическом и геоморфологическом отношениях является однородной. Разработка и утверждение проектной документации при проектировании осуществляется в три этапа: составление проектного задания, технического проекта и рабочих чертежей. Для небольших объектов и несложных природных условий изыскания и проектирование могут вестись для технического проекта. Количество выработок на 1 га зависит от сложности геологического строения площадки и характера возводимых на ней сооружений (табл. 2). Разведочные выработки (скважины или шурфы) на стадии составления проектов отдельных зданий и сооружений должны распространяться на всю глубину зоны воспринимающей нагрузки при расстоянии между скважинами до 150 м. В случае неоднородных грунтов расстояния между выработками уменьшаются до 25—30 м при наличии двух-трех выработок под отдельное сооружение. Для расчетов осадки здания должны быть получены данные по сжимаемости грунтов, сопротивлению сдвигу и их водопроницаемости под нагрузкой. Сжимаемость определяют в шурфах на глубине залегания фундамента с помощью штампов площадью 5000 см2, с нагрузкой их ступенями по 0,25—0,5 кг/см2 и конечной нагрузкой в два раза большей, чем это принято в проекте. Таблица 2

Список литературы 1. Седенко М.В. Основы гидрогеологии и инженерной геологии.- М.: Недра, 1979. 2. Фролов А.Ф., Коротких И.В. Инженерная геология. – М.: Недра, 1983. 3. Богомолов Г. В. Гидрогеология с основами инженерной геологии, изд. 3-е. Учеб. пособие для студентов геологических специальностей. М., «Высш. школа», 1975. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||