Билеты по Русскому. Дипломатии, частью национальной культуры русского народа Язык это система знаков, служащая формой выражения мыслей и средством общения между людьми

Скачать 1.17 Mb. Скачать 1.17 Mb.

|

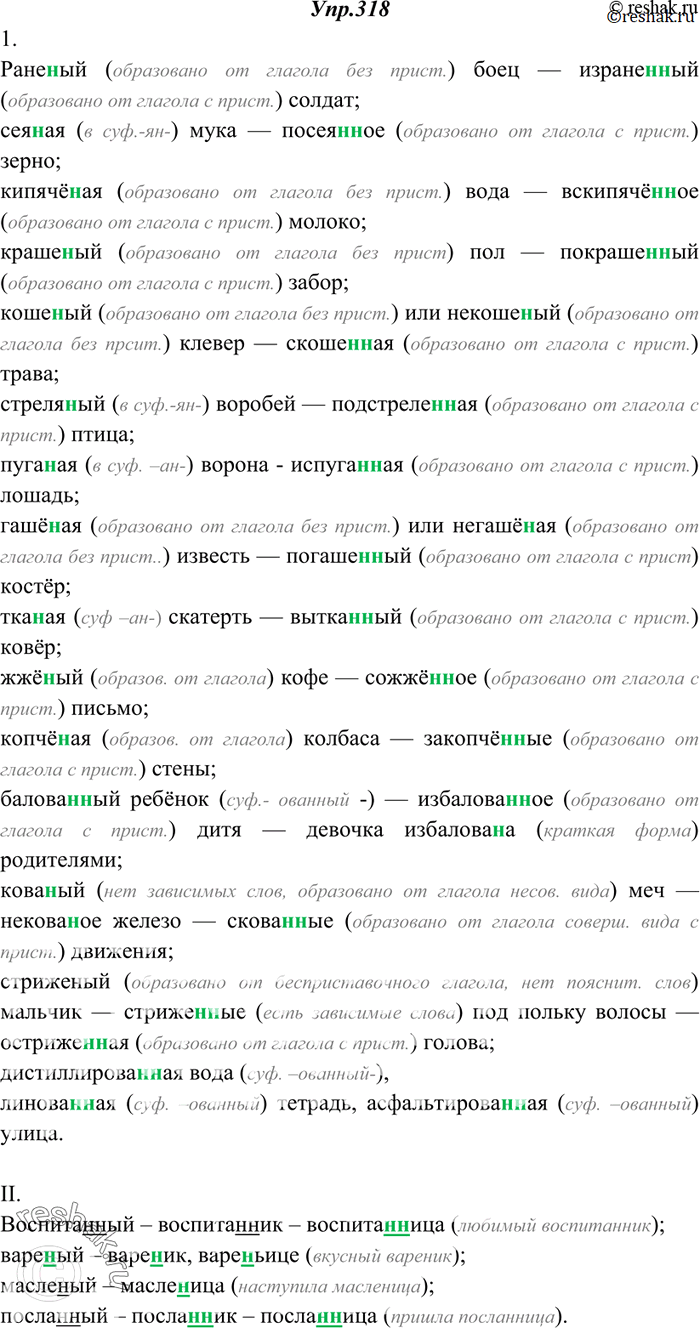

|

Правописание суффиксов прилагательных: Суффикс -ИВ- пишется под ударением, в безударном положении в прилагательных пишется -ЕВ-. После «Ч», «Ш», «Щ» (шипящих) и «Ц» в ударном положении пишется суффикс -ОВ-, без ударения -ЕВ- Под ударением после «Ц» и шипящих в суффиксах прилагательных, образованных от существительных, пишется буква «О», в остальных случаях – «Е» В суффиксах прилагательных, образованных от глаголов, под ударением пишется «Ё». В отымённых относительных и притяжательных прилагательных с конечными согласными основы на «К», «Ч», «Ц» пишется суффикс -к- : немецкий← немец. НО: узбекский, таджикский, угличский. В качественных прилагательных, имеющих краткую форму, употребляется -К-: сладкий – сладок. В остальных случаях применяется суффикс -СК-: киргизский, депутатский. Суффиксы –ЧАТ-/-АТ- всегда пишутся с буквой «А». Перед суффиксом -АТ- в основе слова с конечной буквой «К» идёт чередование с буквой «Ч». Суффикс –ИСТ- в прилагательных всегда пишется с буквой «И». Суффикс –АСТ- в прилагательных всегда пишется с буквой «А». В позиции слова после «Г», «К», «Х» используют –ОНЬК-. В остальных случаях после согласных употребляется –ЕНЬК-. В позиции после твёрдых согласных пишутся -ОВАТ-, -ОВ-, -ОВИТ-. В позиции слова после шипящих, мягких согласных и «Ц» используют -ЕВАТ-, -ЕВ-, -ЕВИТ-. В любой позиции суффиксы -ЕСК- и -ИЧЕСК- остаются неизменными. Суффиксы, указывающие на склонность к какому-либо действию, -ЯЧ-, -УЩ- в любой позиции остаются неизменными. В отымённых прилагательных, образованных при помощи суффиксов –АН-, -ЯН-, -ИН-, пишется одна буква «Н»: глиняный. Исключения: стеклянный, оловянный, деревянный. Если образованы при помощи суффиксов –онн-, -енн-, пишутся две буквы «НН»: тыквенный. Исключение: ветреный. Бывают случаи, когда к основе слова с конечной буквой «Н» присоединяется суффикс «Н», в итоге образуется сочетание два «НН»: старинный. В кратких прилагательных пишется столько же букв «Н», сколько и в полных. В отглагольных прилагательных пишется одна буква «Н»: жареный. Исключения: нежданный, негаданный, виденный, желанный, окаянный, чеканный, жеманный, медленный, невиданный, неслыханный, нечаянный, священный, считанный. В прилагательных, образованных от глаголов с суффиксами –ОВА-, -ЕВА-, пишутся две буквы «НН»: лакированный. Исключение: кованый, жёваный. Правописание окончаний прилагательных: Безударные окончания имен прилагательных проверяются с помощью вопроса какой, -ая, -ое и т.п.: шел (каким?) дремучим лесом, заблудился в (каком?) дремучем лесу. В прилагательных загородный, междугородный, подгородный, пригородный – окончание -ый (-ая, -ое), в прилагательном иногородний – окончание-ий (-яя, -ее). Примечание. Прилагательные на -йный оканчиваются в краткой форме на -ен, например: знойный – зноен, стройный – строен (но: достойный – достоин). Двоякое окончание имеет прилагательное бескрайний (-яя, -ее) – бескрайный (-ая, -ое). В притяжательных прилагательных на -ий (-ья, -ье) – птичий, птичья, птичье пишется во всех формах ь, кроме именительного и винительного падежей единственного числа мужского рода, например: птичьим, в птичьем, птичьи и т.д. Примечание. В краткой форме прилагательного мужского рода единственного числа, а также действительных причастий настоящего времени, после шипящих ь не пишется: горяч, блестящ, хорош, пригож, вызывающ. Правописание сложных прилагательных: Сложные прилагательные пишутся через дефис или слитно. Дефис употребляется, если сложное прилагательное: 1) обозначает оттенки цветов; 2) образовано от сложных существительных, которые пишутся через дефис; 3) образовано путём сложения равноправных слов, между которыми можно ставить союз и. пример Жёлто-синий (цвет). Юго-восточный (юго-восток). Горько-солёный (горький и солёный). Слитно пишутся сложные прилагательные, которые образованы на основе словосочетания. Морфологический разбор имён прилагательных: I Часть речи, общее грамматическое значение и вопрос. II Начальная форма (мужской род, единственное число, именительный падеж). Морфологические признаки: A Постоянные морфологические признаки: разряд по значению (качественное, относительное, притяжательное). Б Непостоянные морфологические признаки: 1 только для качественных прилагательных: а) степень сравнения (положительная, сравнительная, превосходная); б) полная или краткая форма; 2 число, род (в единственном числе), падеж. III Роль в предложении (каким членом предложения является прилагательное в данном предложении). После купанья мы лежали на горячем от южного солнца песке (Нагибин). (На) горячем (песке) I Имя прилагательное; обозначает признак предмета, отвечает на вопрос (на песке) каком? II Н. ф. – горячий. А) Постоянные морфологические признаки: качественное прилагательное; есть степени сравнения (горячее) и краткая форма (горяч); Б) Непостоянные морфологические признаки: употреблено в положительной степени, в полной форме, в единственном числе, мужском роде, предложном падеже. III В предложении выполняет роль определения. 2. Вводные слова и словосочетания не являются членами предложения. С их помощью говорящий выражает свое отношение к содержанию высказывания (уверенность или неуверенность, эмоциональную реакцию и др.). Эту же функцию могут выполнять и вводные предложения. На письме вводные слова, словосочетания и предложения обычно выделяются запятыми. Именно поэтому необходимо различать вводные слова и омонимичные им формы и конструкции: В зависимости от контекста одни и те же слова выступают то в роли вводных (следовательно, не членов предложения), то в роли членов предложения. Для того чтобы не ошибиться, следует помнить, что: а) к члену предложения можно поставить вопрос; б) вводное слово не является членом предложения и имеет одно из перечисленных выше значений; в) вводное слов обычно (но не всегда) можно изъять из состава предложения. В целом ряде случаев критерием разграничения вводных слов и членов предложения является возможность добавления слова говоря. Вводные слова в речи используются для: Выражения чувства Выражения уверенность или неуверенность Выражения порядка и оформление мысли Как источник сообщения Оформление речи, привлечение внимания 3. Бадминтонный (корень: -бадминтон-; суффикс: -н), песчаный ( суффикс: -ан), клюквенный (суффикс: -енн), конный (корень: -кон-; суффикс: -н), ветреный (слово исключение), инфекционный (суффикс: -онн), старинный (корень: -старин-; суффикс: -н-), глиняный (суффикс: -ян), змеиный (суффикс: -ин), былинный (корень: -былин-; суффикс: -н), оловянный (слово исключение), таможенный (корень: -таможен-; суффикс: -н), нитяной (суффикс: -ян), перочинный (корень: -чин-; суффикс: -н), башенный (корень: -башен-; суффикс: -н), истинный (корень:-истин-; суффикс: -н-), каменная (корень: -камен-; суффикс: -н), пламенное (суффикс:-енн-), именной (суффикс:-енн-), племенной( суффикс: -енн-), болезненное (суффикс:-енн-), искренняя (корень: -искренн-), кожевенный (суффикс: -енн), родственные (суффикс:-енн-), агитационный (суффикс: -онн), дивизионный(суффикс: -онн), стеклянная (слово исключение), юные (корень: -юн-), румяные (корень: -румян-). Билет №27 1. Самостоятельная часть речи, которая отвечает на вопросы который? сколько? и обозначает число предметов, порядок или количество называется числительным Среди числительных выделяют: количественные и порядковые. Количественные числительные называют число или количество предметов в виде целых величин, изменяются только по падежам (склоняются), рода не имеют (кроме слов один, два, тысяча, миллион). Определенно-количественные числительные обозначают определенное количество предметов или число в виде целых величин (двадцать пять человек, 38). Они не могут сочетаться с прилагательными, причастиями и числительными. Следует отличать определенно-количественные числительные от счетных существительных типа двойка, тройка, десяток, сотня. Неопределенно-количественные числительные (слова) обозначают неопределенное (большое или малое) количество предметов (много, мало, немало, немного, множество, большинство, меньшинство, уйма, масса). Обычно их называют местоимениями. Собирательные числительные обозначают определенное количество предметов в их совокупности как одно целое (двое). Порядковые обозначают порядок перечисления предметов, отвечают на вопрос «который?» (пятый, тридцать первый). Мн. ч. порядковых числительных употребляется в следующих случаях: 1) в сочетаниях с существительными, имеющими только форму мн.ч. (восьмые сутки); 2) в составе дробных числительных (две пятых); 3) для обозначения десятилетий (тридцатые годы); 4) в сочетаниях типа десятые классы, третьи этажи – в значении неопределенного количества; 5) в сочетаниях первые блюда, вторые блюда…; 6) в тех случаях, когда счет ведется группами: первые десять дней; 7) при выражении счета-перечисления: одни, вторые, третьи; 8) в составе предикативных сочетаний: В очереди мы были восьмые. Необходимо обратить внимание на то, что слова типа тридцатипятилетний, сорокаэтажный, двадцатитомный являются сложными прилагательными, а не числительными. Морфологический разбор числительных I. Часть речи. ККЗ (отвлеченного количества или порядка предметов при счете). II. 1. Н.ф. 2. Лексико-грамматические разряды и постоянные признаки числительного: а) разряд (количественное или порядковое); б) для количественных (определенно-количественное, неопределенно-количественное или собирательное); в) тип по составу (простое, сложное или составное). 3. Словоизменительные категории числительного: а) в каком падеже употреблено, б) в каком роде, числе – если у числительного есть такие формы. III. Синтаксическая функция. Образец (с девушкой) двадцати трех (лет) – числ-е, т.к.: I. Имеет ККЗ отвлеченного количества. II. 1. Н.ф.: двадцать три, 2. а) количественное, б) определенно-количественное, в) составное. 3. в род. п. III. двадцати трех (лет) (несогл. определение). Числительное «оба» сочетается с существительными мужского и среднего рода, а слово «обе» — с существительными женского рода. При склонении у числительного «оба» пишется в основе буква «о», а у числительного «обе» — буква «е». Числительные «двое» — «десятеро» склоняются как имена прилагательные в форме множественного числа. В именительном и винительном падежах они управляют существительным, требуя от него формы родительного падежа множественного числа, а в остальных косвенных падежах согласуются с существительным. Понаблюдаем за этой закономерностью, взяв в качестве примера числительное «двое». 2. Обращение – это особая часть предложения, которая не является его членом, будучи при этом частью синтаксической конструкции, при этом она называет того, кому адресована речь. Правило обособления обращений: Обращение, стоящее в начале предложения, отделяется от основной его части или запятой, или восклицательным знаком, в зависимости от контекста Коля, подай мне ножницы. Вася! Срочно домой! Обращение, стоящее в середине предложения, выделяется запятыми с двух сторон Вам, Алексей Петрович, срочно нужен отпуск Обращение, стоящее в конце предложения, отделяется от него запятой, которая ставится перед обращением Идите-ка вы домой, голубчик Если обращение отделяется от остальной части предложения восклицательным знаком, остальная часть начинается с заглавной буквы. но обращение при этом все равно не является отдельной синтаксической единицей. Если в обращении использована междометная частица “о”, то она обособляется вместе с обращением, запятая между ней и остальным обращением не ставится: О соколик ясный, забери меня с собой! Очень часто, называя адресата речи, люди одновременно выражают свое отношение к нему. В таких случаях в роли обращения выступают слова, содержащие оценку: Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной. (А. Пушкин) Миленький, а куда мне деваться? (М. Шолохов) Ах ты дрянной мальчишка! Так ты еще дерзишь! При формальном обращении используют имя и отчество, либо фамилию, либо должность с одним из слов-обращений: господин Президент, товарищ майор, уважаемая Елена Сергеевна, гражданин Смирнов. К сожалению, в речи часто используются слова-обращения, нарушающие форму речевого этикета: мужчина, женщина, дед, тетка и т. д. В случае, если вы не можете правильно подобрать обращения, обходитесь вообще без него, используя формулы «будьте любезны, подскажите.»; «будьте добры,.»; «извините,.»; «простите,.» При неформальном обращении используют только имя, часто его уменьшительные формы: Игорек, Леночка, Машуня. Смысловое выделение обращения связано с интонацией. Обращение, находящееся в начале предложения, может выделяться звательной интонацией, то есть произноситься с усиленным ударением и более высоким тоном, с паузой после обращения, что на письме обозначается восклицательным знаком: Друзья мои! Как вы мне дороги! либо ослабленной звательной интонацией и паузой: Дети, включайтесь в работу. В середине предложения обращение обычно выделяется интонацией водности, то есть понижением тона и убыстренным темпом произношения: Спасибо, ребята, за помощь. Однако оно может произноситься и с восклицательной интонацией, если при нем имеется частица о: неправ твой, о небо, святой приговор. (М. Лермонтов) Обращение, находящееся в конце предложения, обычно почти не выделяется при произнесении: Принесите мяч, девочки. В восклицательных предложениях оно приобретает соответствующую интонацию: отделяется паузой, произносится с логическим ударением: До свиданья, до свиданья, журавли! (И. Соколов-Микитов) 3. сеяная мука — посеянное зерно; кипяченая вода — вскипяченное молоко; крашеный пол — покрашенный забор; кошеный или некошеный клевер — скошенная трава; стреляный воробей — подстреленная птица; пуганая ворона — испуганная лошадь; гашеная или негашеная известь— погашенный костер; тканая скатерть — вытканный ковер; жженый кофе— сожженное письмо; копченая колбаса — закопченные стены; балованный ребенок — избалованное дитя — девочка избалована родителями; кованый меч — некованое железо — скованные движения; стриженый мальчик — стриженные под польку волосы — остриженная голова; дистиллированная вода; линованная тетрадь; асфальтированная улица.  Билет №28 1. Местоимение в русском языке – это самостоятельная часть речи, которая включает различные по значению и грамматическим особенностям группы слов, указывающие на предметы, признаки, количество, но не называющие их. Отвечает на вопросы Кто? Что? Какой? Сколько? Чей? и другие. Начальная форма местоимений – форма единственного числа именительного падежа. Лексико-грамматические разряды местоимений: По значению: Личные - указывают на предмет, лицо, явление (я, ты, он, она, оно, мы, вы, они) Притяжательные - указывают на принадлежность (мой, твой, его, ее, наш, ваш, их) Возвратное - указывают на обращенность действия на себя (себя) Вопросительные - выражают вопрос (кто? что? чей? какой? сколько? который?) Относительные - используются для связи частей сложноподчиненного предложения (кто, что, чей, какой, сколько, который) Неопределенные - указывают на неизвестные предметы, явления, лица, признаки, количество (некто, несколько, кое-что, кто-либо, чей-нибудь и др.) Отрицательные - указывают на отсутствие, отрицание предмета, лица, признака (ничто, ничей, никакой и др.) Указательные - указывают на определенный предмет, признак или количество из нескольких вариантов (этот, та, тот, столько и др.) Определительные - указывают на обобщенный признак (любой, каждый, всякий, иной и др. Разряды по соотношению с частями речи: Местоимения-существительные - указывают на предмет, лицо, явление, могут заменять в предложениях собственные и нарицательные существительные, изменяются по родам, числам, падежам (ты, мы, кто, ничто) Местоимения-прилагательные - указывают на признак предмета, согласуются с существительными, изменяются по родам, числам, падежам (ваш, мой, чей, никакой) Местоимения-числительные - указывают на количество предметов, связываются с существительными так же, как и количественные числительные, изменяются по падежам (сколько, несколько, столько) Правописание местоимений: Раздельное написание местоимений В русском языке местоимения с предлогами всегда пишутся раздельно. Примеры раздельного написания местоимений: к вам в гости, кафедра при этом институте, в той книге, у моего соседа, возле другого дома, для какого дела, у кого оставить, по твоему мнению. Сидел за тем столом (сравните с встал, затем вышел), от чего ты оттолкнулся (сравните с отчего ты грустный). Обратите внимание! При употреблении с предлогами личные местоимения третьего лица обычно пишутся с приставкой н-. Примеры: забрать у него, подойти к ним, говорить с ней. Буква н- не пишется, если местоимения употребляются с производными предлогами или с прилагательными в сравнительной степени. Дефисное и слитное написание местоимений Отрицательные и неопределенные местоимения образуются от относительных местоимений при помощи частиц: В отрицательных местоимениях в ударной позиции пишется частица-приставка не-, в безударной – ни-. Примеры: нечего делать, некого обрадовать, никакой работы, ничей карандаш. В неопределенных местоимениях всегда пишется не-. Примеры: некто позвонил, нечто случилось. В неопределенных местоимениях частица-приставка кое-, и частицы-суффиксы -то, -либо, -нибудь пишутся через дефис. Примеры: кое-что подарил, кто-либо поможет, какой-нибудь день, чей-то учебник. Исключение. При употреблении отрицательных и неопределенных местоимений с предлогами приставка пишется отдельно, а предлог ставится между приставкой и местоимением (при дефисном написании – дефис в местоимениях опускается). Примеры: не о чем спросить, ни у какой подруги, остановиться кое у кого. Также важно не путать частицы-суффиксы с союзами (разделительными). Местоимение в таком случае пишется с союзом раздельно, через запятую. Примеры: то столько, то нисколько; либо чей, либо ничей. |