ПФ ЖКТ. Этиология типовых форм патологии желудочнокишечного тракта

Скачать 307.71 Kb. Скачать 307.71 Kb.

|

|

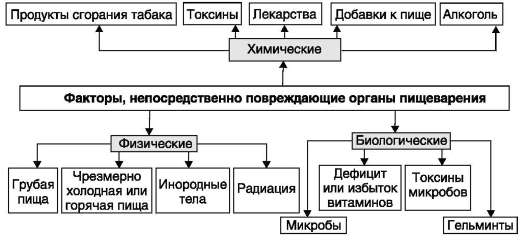

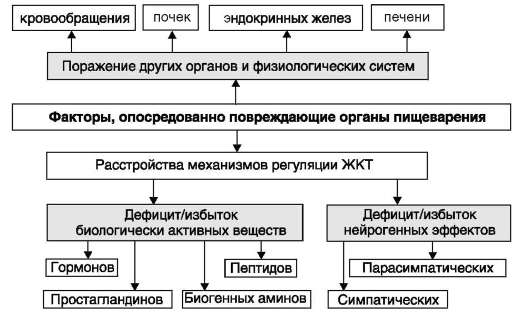

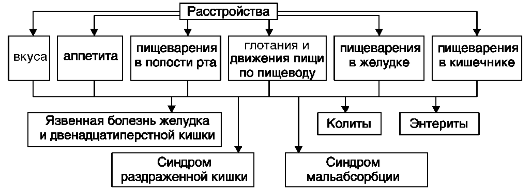

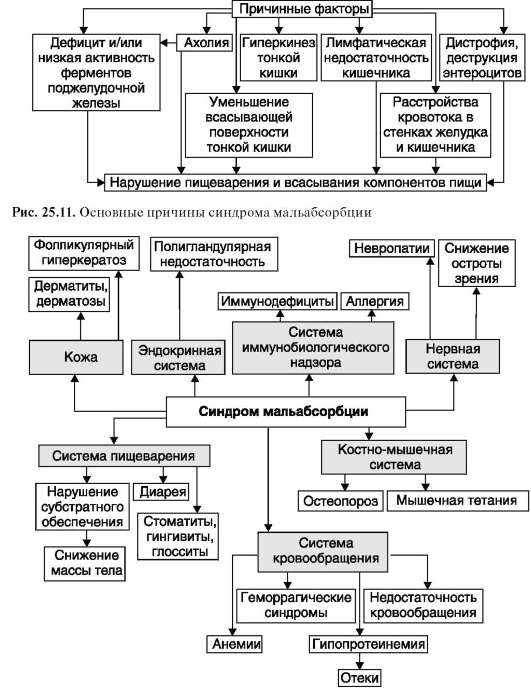

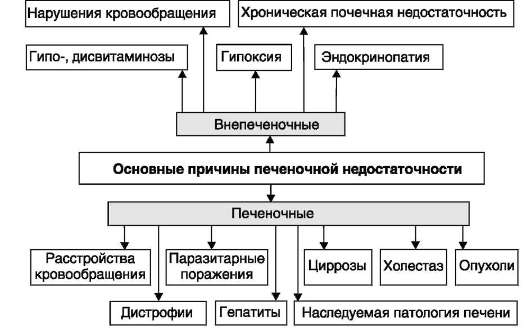

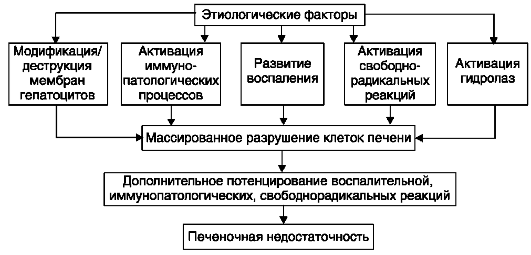

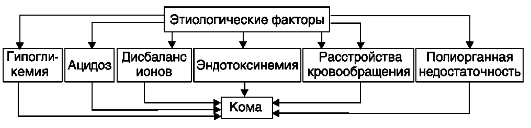

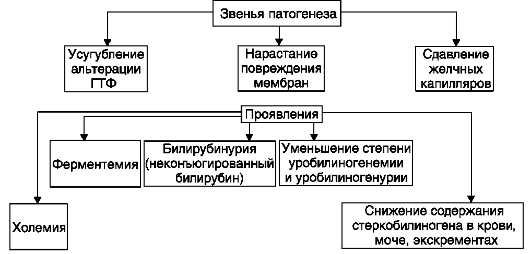

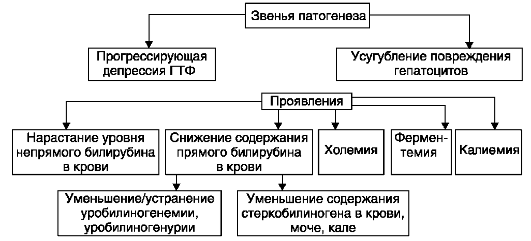

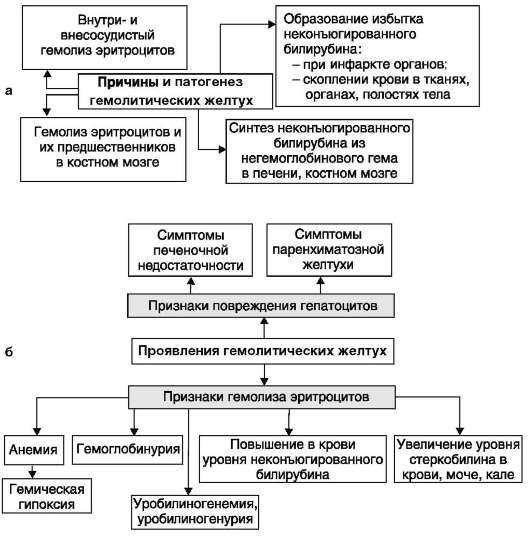

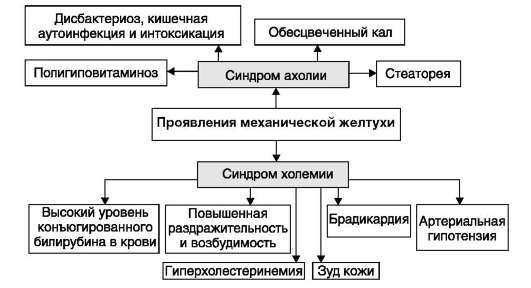

Тема 6. ЖКТ. Этиология, патогенез. Гормоны и их роль в патологии пищеварения. Особенности нарушения аппетита у детей. Значение недостаточности и избыточности белкового питания детей раннего возраста. Мальабсорбция. + Пф печени, печеночная недостаточность, формы, причины. Ядерная желтуха. Билирубиновая энцефалопатия. ЭТИОЛОГИЯ ТИПОВЫХ ФОРМ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА Причины патологии ЖКТ: I. повреждающие органы пищеварения непосредственно; Факторы, непосредственно повреждающие органы пищеварения: схема снизу  II. повреждающие ЖКТ опосредованно: IА)действие на систему пищеварения и вызывающие патологию других органов  IIБ) воздействие на ЖКТ через расстройство механизмов, регулирующих органы пищеварения. Факторы: дефицит или избыток эффектов регуляторных БАВ либо нервных воздействий на ЖКТ Органы пищеварения имеют общую соматическую и вегетативную иннервацию, а также собственную нервную систему (энтеральная нервная система) и собственный эндокринный аппарат (энтероэндокринная система). А)Энтеральная нервная система - совокупность нервных клеток (интрамуральных нейронов) ЖКТ, а также вегетативных нейронов, расположенных за пределами ЖКТ (экстрамуральные нейроны). *Функция - регуляция двигательной и секреторной активности системы пищеварения. Б)Энтероэндокринная система - пул эндокринных клеток слизистой оболочки и желез ЖКТ, некоторые нейроны энтеральной нервной системы, секретирующие гормоны. Клетки слюнных и бруннеровых желез двенадцатиперстной кишки секретируют эпидермальный фактор роста (EGF). При поступлении пищи в просвет ЖКТ эндокринные клетки начинают выделять гормоны в ткани и кровь. Интрамуральные нейроны выделяют нейропептид Y, вещество P, гастрин, гастрин-рилизинг-гормон, нейротензин, метионин-энкефалин, секретин и другие пептиды. Функции БАВ в пищеварительном тракте: 1.Образование слизи и бикарбоната в желудке. Стимулируют этот процесс гастрин, гастрин-рилизинг-гормон, глюкагон, ПГЕ, EGF. Подавляет сомато-статин. 2.Секреция пепсина и соляной кислоты в желудке. Стимулируют ее ацетилхо-лин, гистамин, гастрин. Подавляют соматостатин и желудочный ингибиру-ющий пептид. 3.Моторика желудка. Стимулируют ацетилхолин, мотилин, VIP. Подавляют соматостатин, холецистокинин, адреналин, норадреналин, желудочный инги-бирующий пептид. 4.Перистальтика кишечника. Стимулируют ацетилхолин, гистамин, гастрин (подавляет эвакуацию из желудка), холецистокинин, серотонин, брадикинин, VIP. Подавляют соматостатин, секретин, адреналин, норадреналин. 5.Секреция сока поджелудочной железы. Стимулируют ацетилхолин, холеци-стокинин, секретин. Подавляют панкреатический полипептид, соматостатин. 6.Желчеотделение. Стимулируют гастрин, холецистокинин. Факторы риска расстройств пищеварения: *нарушение реактивности организма *пол *возраст *наследственная предрасположенность Типовые формы патологии желудочно-кишечного тракта.  I.Расстройства вкуса: агевзии, гипогевзии, гипергевзии, парагевзии и дисгевзии Последствия расстройств вкуса: нарушения аппетита; расстройства функций желудка и кишечника (и в целом пищеварения). I.1. Агевзии и гипогевзии - отсутствие (-а) или снижение (-гипо) вкусовых ощущений Причины - функциональные расстройства и поражение структур вкусового анализатора: *рецепторных (например, при химических ожогах); *нервных стволов, проводящих импульсы от рецепторов к нервным центрам *нейронов коркового анализатора вкусовых ощущений (например, при энцефалитах, кровоизлияниях, неврозах, нервно-психических болезнях). I.2. Гипергевзия - патологическое усиление вкусовых ощущений Причины: *гиперсенситизация вкусовых рецепторов *поражение корковых нейронов, участвующих в формировании вкусовых ощущений I.3. Парагевзия - качественное отличие вкусового ощущения от тех, которые данное вещество вызывает в норме (т.е. ложное ощущение) Дисгевзия - патологическое изменение (извращение) вкусовых ощущений и склонностей (например, употребление испорченных пищевых продуктов или опасных для здоровья веществ) Причины: *патология центральных нервных структур, участвующих в формировании вкусовых ощущений II. Нарушения аппетита: анорексию; гипорексию; гиперрексию; парарексию. II.1. Анорексия и гипорексия - отсутствие (-а) или снижение аппетита (-гипо) Причины: *острые заболевания (например, стоматит, гингивит, пневмонии, энтероколиты, инфаркт миокарда); *тяжелые затяжные болезни (например, туберкулез, анемии, опухолевый рост); *хронические интоксикации экзо- и эндогенными веществами *нейро- и/или психогенные расстройства Последствия: снижение массы тела, вплоть до истощения (кахексия); расстройства пищеварения; дистрофии; иммунодефицитные состояния (в тяжелых случаях). II.2. Гиперрексия - состояние, характеризующееся патологическим повышением аппетита. Булимия - состояние, проявляющееся повторными эпизодами поедания чрезмерного количества пищи (полифагия) с одновременным снижением или отсутствием чувства насыщения (акория). Причина: нарушение работы пищевого центра II.3. Парарексия - патологически измененный аппетит, проявляющийся употреблением в пищу несъедобных веществ (например, мела, смолы, угля, золы и др.). Причина: нарушение центральных (нейрогенных) механизмов формирования аппетита III. Расстройства пищеварения в полости рта - нарушения, связанные с образованием и выделением слюны (саливация) и пережевыванием пищи. III.1.Нарушения саливации А.Гипосаливация (гипосиалия) - уменьшение/прекращение выработки слюны слюнными железами и выделения ее в полость рта. Причины: - поражение слюнных желез (например, при их воспалении, разрушении опухолевой тканью, хирургическом удалении, атрофии, воздействии токсинов или проникающей радиации); - сдавление протоков слюнных желез извне и/или закрытие их изнутри (опухолью окружающих тканей, отечной жидкостью, рубцовой тканью; камнем, густым секретом); - длительная гипогидратация организма Последствия: - недостаточное смачивание и набухание пищевого комка; - затруднения пережевывания и глотания пищи в результате ее недостаточного увлажнения и сухости слизистой оболочки рта (ксеростомия); - частое развитие стоматитов, гингивитов, глосситов, кариеса зубов. Это обусловлено дефицитом лизоцима и других бактерицидных веществ в малом количестве слюны и повреждением сухой слизистой оболочки плохо смоченными кусочками пищи; - недостаточная обработка углеводов пищи в связи с дефицитом амилазы в слюне. Однако это компенсируется амилазами кишечника и к существенным нарушениям переваривания пищи в целом не приводит. Б. Гиперсаливация (гиперсиалия) - повышенное образование и выделение слюны в ротовую полость. Причины: - активация нейрогенных парасимпатических влияний на слюнные железы (например, при повышении возбудимости нейронов блуждающего нерва под влиянием ЛС, токсинов, при неврозах, энцефалитах); - острые стоматиты и гингивиты; - интоксикация организма соединениями ртути, никотином; - эндотоксинемии (при уремии, комах, токсикозе беременных); - глистные инвазии. Последствия: - разведение и ощелачивание желудочного содержимого избытком слюны. Это снижает пептическую активность желудочного сока, бактериоста-тическую и бактерицидную его способность; - ускорение эвакуации желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку; - гипогидратация организма при сплевывании избытка слюны или стека-нии ее изо рта у тяжелобольных пациентов. III.2. Нарушения пережевывания пищи Причины: - заболевания полости рта (стоматиты, гингивиты, глосситы, пародонти-ты, пародонтоз и др.), сопровождающиеся болевыми ощущениями; - недостаток или отсутствие зубов; - патология суставно-мышечного аппарата нижней челюсти (например, переломы костей, атрофия мышц, их гипертонус); - привычное недостаточное пережевывание пищи (например, при еде «на ходу», во время чтения и др.). Последствия: - механическое повреждение слизистой оболочки желудка плохо пережеванной пищей; - нарушение желудочной секреции и моторики. Особенности у детей: IV. Расстройства глотания: - дисфагии, афагия; дисфункции пищевода. IV.1.Дисфагии - состояния, характеризующиеся затрудненным проглатыванием твердой пищи и воды, а также попаданием пищи или жидкости в носоглотку, гортань и верхние дыхательные пути. Афагия - состояние, характеризующееся невозможностью проглотить твердую пищу и жидкость. Причины: - сильная боль в полости рта (в результате воспалительных процессов, изъязвлений слизистой оболочки, повреждений или переломов костей черепа и др.); - патология суставов нижней челюсти и/или жевательных мышц (например, артрозы, артриты, а также спазмы, гипертонус или гипотонус жевательных мышц, их парезы и параличи); - поражение нейронов центра глотания и его проводящих путей (наиболее часто при нарушении мозгового кровообращения); - нарушение афферентной и эфферентной иннервации жевательных мышц (например, при повреждении и/или воспалении ветвей блуждающего, тройничного, языкоглоточного нерва); - патологические процессы в глотке и пищеводе (например, рубцы, новообразования, язвы); - психические расстройства (например, афагия при истерическом эпизоде или сильном стрессе). Последствия: - нарушения поступления пищи в желудок и в связи с этим - расстройства пищеварения и питания; - аспирация пищи (с угрозой развития бронхоспазма, бронхита, аспираци-онной пневмонии, абсцесса легкого); - асфиксия (при попадании большого количества пищи в дыхательные пути, например, у алкоголиков или при выходе из наркоза). IV.2. Дисфункция пищевода - затруднение движения пищи по пищеводу, ее прохождения в желудок и забросом содержимого желудка в пищевод (рефлюкс). А. На уровне его верхнего сфинктера и тела. Причины дисфункции пищевода в его верхнем отделе: - нейрогенные расстройства регуляции моторики пищевода - гуморальные нарушения регуляции тонуса и перистальтики пищевода - склеротические изменения в стенке пищевода - спазм стенки пищевода Последствия дисфункции пищевода на уровне его верхнего сфинктера и тела: - ахалазия (состояние, проявляющееся длительным спазмом ГМК стенки тела пищевода, его нижнего сфинктера, утратой перистальтики и недостаточным расслаблением сфинктера); - диффузный спазм пищевода (характеризуется сокращением ГМК всех отделов стенки пищевода при сохранении - в отличие от ахалазии - нормального тонуса нижнего пищеводного сфинктера). Б. На уровне его нижней части и нижнего сфинктера Причины: - нарушение холинергической иннервации стенки пищевода - снижение или усиление эффектов БАВ, регулирующих тонус мышц пищевода Последствия: - ахалазия кардиального отдела пищевода - нарушение расслабления нижнего сфинктера пищевода во время глотания - гастроэзофагеальный рефлюкс - заброс содержимого желудка в пищевод. - отрыжка - неконтролируемое выделение газов и/или пищи (малого количества) из желудка в пищевод и ротовую полость; - срыгивание (регургитация) - непроизвольный заброс части желудочного содержимого в полость рта и носовые ходы; наблюдается у новорожденных и при ахалазии у взрослых; - изжога - неприятное субъективное ощущениежжения в эпигастральной области - результат заброса кислого содержимого желудка в пищевод; - частая аспирация пищи. !!! У детей первого года жизни этот сфинктер развит недостаточно, и поэтому после кормления легко наступает срыгивание пищи, которое нарастает при перекорме V. Нарушение пищеварения в желудке. V.1. Расстройства секреторной функции желудка А.Гиперсекреция - увеличение количества желудочного сока, повышение его кислотности и переваривающей способности. Причины: - увеличение массы секреторных клеток желудка (детерминируется генетически); - активация влияний блуждающего нерва - повышение синтеза и/или эффектов гастрина; - гипертрофия и/или гиперплазия энтерохромаффинных (энтероэндо-кринных) клеток - перерастяжение антрального отдела желудка; - действие некоторых ЛС (например, ацетилсалициловой кислоты или глюкокортикоидов). Последствия: - замедление эвакуации пищевой массы из желудка; - эрозии и изъязвления слизистой оболочки желудка; сопровождающийся изжогой гастроэзофагеальный рефлюкс; - нарушения пищеварения в кишечнике. Б.Гипосекреция - уменьшение объема желудочного сока, снижение его кислотности и расщепляющей эффективности. Причины: - уменьшение массы секреторных клеток - снижение эффектов блуждающего нерва - менее продуктивное образование гастрина; - дефицит в организме белков и витаминов; - действие ЛС, снижающих или устраняющих эффекты блуждающего нерва В.Ахилия - состояние, характеризующееся практически полным отсутствием желудочной секреции. Причина: снижение или прекращение секреторной функции желудка. VI. Нарушения моторики желудка - нарушения тонуса ГМК мышечной оболочки желудка (включая мышечные сфинктеры); расстройства перистальтики желудка; нарушения эвакуации содержимого желудка. VI.1. Нарушения тонуса мышечной оболочки желудка характеризуются: избыточным повышением (гипертонус) стенки желудка, либо чрезмерным его снижением (гипотонус), либо отсутствием мышечного тонуса (атония). VI.2. Нарушения перистальтики желудка – либо ее ускорением (гиперкинез), либо замедлением (гипокинез). VI.3. Расстройства эвакуации содержимого желудка - либо ускорение, либо замедление эвакуации пищи из желудка. VII. Расстройства всасывания в желудке VIII. Нарушение барьерной и защитной функции слизистой оболочки желудка IX. Расстройства пищеварения в кишечнике: обусловлены нарушением основных его функций: переваривающей, всасывательной, моторной и барьерно-защитной. IX.1. Нарушения переваривающей функции кишечника Причины: нарушения экзокринной функции поджелудочной железы, выделения желчи в тонкую кишку, секреции в просвет тонкой кишки слизи и бикарбоната собственными (бруннеровыми) железами стенки двенадцатиперстной кишки и слизи многочисленными бокаловидными клетками ворсинок и крипт кишечника. IX.2. Расстройства всасывательной функции кишечника Причины: недостаточное полостное и мембранное пищеварение; ускорение эвакуации кишечного содержимого (например, при поносе); атрофия ворсинок слизистой оболочки кишечника; избыточное содержание экссудата на поверхности слизистой оболочки; резекция большого фрагмента тонкой кишки; расстройства крово- и лимфообращения в стенке кишечника. !!! Усиление всасывания легко развивается у детей раннего возраста, когда проницаемость кишечной стенки довольно высока. При этом быстро всасываются и вызывают интоксикацию продукты неполного расщепления пищевых веществ IX.3. Нарушение моторной функции кишечника Диарея - учащенный (более 2-3 раз в сутки) стул жидкой или кашицеобразной консистенции, сочетающийся с усилением моторики кишечника. Обстипация (запор) - длительная задержка стула или затруднение опорожнения кишечника (до 3 сут и более). X. Синдром мальабсорбции (синдром нарушенного всасывания компонентов переваренной пищи) - комплекс расстройств, развивающихся в результате нарушений процессов переваривания пищи и всасывания ее компонентов. Причины и проявления:  Значение недостаточности и избыточности белкового питания детей раннего возраста. 1.Неполноценное белковое питание или дефицит его вызывает белковое голодание, способствует разрушению собственного белка организма, изменению функции желез внутренней секреции, нервной системы, понижению иммунобиологической реактивности организма. !!!У детей неполноценное белковое питание вызывает задержку роста, умственного и физического развития. Последствия: 1. У детей в раннем возрасте, к низкорослости, задержке психомоторного развития, дефициту веса. У детей может развится болезнь Квашиоркор. Клинические признаки заболевания проявляются в раннем возрасте, характеризуются алиментарной дистрофией и алиментарным маразмом, имеющим необратимый характер. Такие больные умирают в юношеском возрасте. 2. Снижению защитных функций организма в связи со снижением выработки антител, снижается сопротивляемость к респираторным и кишечным инфекциям. 3. Изменения в клетках костного мозга и печени, как следствие - морфологические изменения состава крови и развитие жировой инфильтрации печени. 4. Страдает деятельность центральной нервной системы: ослабевают процессы возбуждения и торможения. 5. Отражается на деятельности эндокринной системы (гипофиз, надпочечники, половые железы, щитовидная железа). Тема 6. Продолжение. Пф печени, печеночная недостаточность, формы, причины. Ядерная желтуха. Билирубиновая энцефалопатия. Печень – обеспечивает гомеостаз/гомеокинез организма. Функции: *Участие в функции пищеварения. *Дезинтоксикационная функция. *Кроветворение (происходит у плода). *Синтез компонентов системы гемостаза. *Участие в реакциях системы ИБН. *Участие в обмене веществ Печеночная недостаточность – хар-ся стойким снижением или полным выпадением одной, нескольких или всех функций печени, что приводит к нарушению жизнедеятельности организма. Виды: I.По происхождению: *печеночно-клеточная (печеночная). Является результатом первичного повреждения гепатоцитов и недостаточности их функции; *шунтовая (обходная). Обусловлена нарушением тока крови в печени и в связи с этим ее сбросом (минуя печень) по анастомозам (портока-вальным и каво-кавальным) в общий кровоток. II.По скорости возникновения и развития: *молниеносная (син. - фульминантная). Развивается в течение нескольких часов; *острая. Развивается в пределах нескольких суток; *хроническая. Формируется в течение нескольких недель, месяцев или лет. III.По обратимости повреждения гепатоцитов: *обратимая. Наблюдается при прекращении воздействия патогенного агента и устранении последствий этого воздействия; *необратимая (прогрессирующая). Развивается в результате продолжающегося влияния причинного фактора и/или неустранимости патогенных изменений, вызванных им. Нередко приводит к гибели пациента. Причины: - собственно печеночные (или гепатогенные): патологические процессы и/ или воздействия, прямо повреждающие клетки печени; - внепеченочные (или негепатогенные): патологические процессы, протекающие в других органах и тканях, вторично повреждающие печень.  I.Дистрофии печени – дегенеративные изменения Причины: развиваются под действием химических II. Гепатиты - поражения печени воспалительного и/или иммуновоспалительного характера. Причины: в результате вирусной инфекции или гепатотропной интоксикации. III. Цирроз печени - хронически протекающий патологический процесс в печени, характеризующийся прогрессирующим повреждением и гибелью гепатоцитов, развитием в ней избытка соединительной ткани (фиброз), замещающей паренхиму. Проявления: недостаточность функций печени и нарушением кровотока в ней. IV. Гипоксия печени V. Паразитарные поражения печени VI. Наследуемые формы патологии печени VII. Эндокринопатии Патогенез печеночной недостаточности:  Проявления печеночной недостаточности: А) Расстройства обмена веществ 1. Нарушения обмена белка Проявления: - нарушением синтеза гепатоцитами альбуминов, которое проявляется гипо-альбуминемией и диспротеинемией. Гипоальбуминемия способствует развитию отеков и формированию асцита (в условиях повышенного давления крови в сосудах воротной вены); - торможением синтеза белков системы гемостаза (проконвертин, про-акцелерин, фибриноген, протромбин, факторы Кристмаса и Стюарта- Прауэр, антикоагулянтные белки C и S), что приводит к гипокоагуляции белков крови, развитию геморрагического синдрома (кровоизлияние в ткани, кровотечение); - меньшей эффективностью реакций дезаминирования аминокислот в сочетании с возросшим содержанием аминокислот в крови и моче; - подавлением в гепатоцитах орнитинового цикла синтеза мочевины из токсичного для организма аммиака; проявляется повышенной концентрацией аммиака в крови. 2. Нарушения липидного обмена Проявления: - нарушением синтеза в печеночных клетках ЛПНП и ЛПОНП - повышением в плазме крови уровня холестерина 3. Нарушения обмена витаминов - гипо- и дисвитаминозы Б) Расстройства функций печени 1.Недостаточность дезинтоксикационной функции печени 2.Недостаточность антимикробной функции. 3.Нарушение желчеобразования и желчевыделения (с развитием желтух и нарушений пищеварения). Основное последствие печеночной недостаточности является печёночная кома! Печеночная кома – хар-ся потерей сознания, подавлением или значительным снижением выраженности рефлексов и расстройствами жизнедеятельности организма (включая нарушения дыхания и кровообращения), чреватыми смертью. Виды: 1.Шунтовая кома («обходная»). Причина - интоксикация организма продуктами метаболизма, а также экзогенными веществами, в норме обезвреживающимися гепатоцитами 2.Паренхиматозная кома. Причина - интоксикация организма в связи с повреждением и гибелью значительной массы печени (например, при ее травме, некрозе, удалении). Патогенез печеночных ком:  Желтуха - характеризуется избыточным содержанием в интерстициальной жидкости и крови компонентов желчи (включая желчные пигменты), а также желтушным окрашиванием кожи, слизистых оболочек и мочи. Основной признак – гипербилирубинемия. Виды желтух: I.По этиопатогенезу различают: 1. механическую; 2.паренхиматозную; 3. гемолитическую желтуху. II.По происхождению 1.Печеночные желтухи (паренхиматозные и энзимопатические) возникают при первичном повреждении гепатоцитов. 2.Непеченочные желтухи первично не связаны с повреждением гепатоцитов. К ним относятся гемолитические (надпеченочные) и механические (подпе-ченочные) желтухи. Печеночные желтухи. Паренхиматозная желтуха. Причины: *Инфекционные: вирусы, бактерии, плазмодии. *Неинфекционные: органические и неорганические гепатотоксические вещества, гепатотропные факторы Стадии: 1.I стадия паренхиматозной желтухи (преджелтушная) Патогенез:  2. II стадия паренхиматозной желтухи (желтушная) Патогенез:  Проявления: - выход прямого билирубина в кровь, развитие билирубинемии и появление желтушного окрашивания кожи и слизистых оболочек; - фильтрация прямого билирубина в мочу почками и его экскреция с мочой: билирубинурия, сочетающаяся с изменением окраски мочи; - попадание компонентов желчи в кровь и развитие холемии. 3. III стадия паренхиматозной желтухи  Проявления: - нарастание уровня непрямого (!) билирубина в крови; - уменьшение содержания в крови прямого (!) билирубина (как результат подавления реакции глюкуронизации); - снижение (в связи с этим) концентрации стеркобилиногена в крови, моче и экскрементах; - уменьшение содержания уробилиногена (вплоть до исчезновения) в крови и как результат этого - в моче. Внепеченочные желтухи Гемолитическая желтуха (надпеченочной)  Механическая желтуха (подпеченочной, застойной, обтурационной) Характерно стойкое нарушение выведения желчи: - по желчным капиллярам печени (с развитием внутрипеченочного холеста-за); - желчным протокам печени; - желчевыводящим протокам из полости желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку Причины: - закрывающие желчевыводящие пути изнутри (например, конкременты, опухоли, паразиты, гранулематозная ткань при билиарном циррозе); - сдавливающие желчные пути снаружи (например, новообразования головки поджелудочной железы или большого дуоденального сосочка, рубцовые изменения ткани вокруг желчевыводящих путей, увеличенные лимфатические узлы); - нарушающие тонус и снижающие моторику стенок желчевыводящих путей (дискинезии).  «Ядерная» желтуха - тяжелая форма желтухи новорожденных, при которой желчные пигменты и дегенеративные изменения обнаруживают в ядрах больших полушарий и стволах головного мозга (свободный билирубин, не включенный в связь с альбумином, проникает через гематоэнцефалический барьер и окрашивает ядра головного мозга - отсюда термин «ядерная» желтуха). Проявления: у новорожденных на 3-6 день жизни исчезают спинальные рефлексы, отмечается гипертонус мышц туловища, резкий плач, сонливость, беспокойные движения конечностей, судороги, нарушение дыхания, может наступить его остановка и смерть. Если ребенок выживает, то могут развиться глухота, параличи, отставание умственного развития. Последствия: может развиться билирубиновая энцефалопатия |