Гемобластозы. Гемобластозы

Скачать 203.5 Kb. Скачать 203.5 Kb.

|

|

Частный курс ГЕМОБЛАСТОЗЫ гемобластозы - опухоли; кроветворной и лимфатической ткани. Среди гемобластозов выделяют лейкозы - системные опухолевые поражения кроветворной ткани и злокачественные лимфомы — регионарные опухолевые поражения лимфоидной ткани с возможной генерализацией. ЛЕЙКОЗЫ Общая характеристика.

Принципы классификации лейкозов.

На основании изменения количества лейкоцитов, в том числе лейкозных клеток, в периферической крови различают лейкемические (более 25 тыс. лейкозных клеток в 1 мм3), сублейкемические (до 25 тыс.), алейкемические (лейкозные клетки в крови отсутствуют) и лейкопенические (количество лейкоцитов уменьшено, но определяются лейкозные клетки) формы лейкоза.

• Одной из частых причин смерти больных острым лейкозом является кровоизлияние в мозг. Микроскопическая картина: стенки мелких сосудов и периваскулярная ткань мозга инфильтрированы лейкозными «бластными» клетками, что ведет к деструкции тканевых элементов. Видны множественные мелкие (диапедезные) и крупные кровоизлияния. В просвете сосудов лейкозные тромбы. Среди острых лейкозов выделяют следующие цитогенетические формы: недифференцированный, миелобластный, лимфобластный, монобластный (миеломонобластный), эритромиелобластный и мегакариобластный. 1. Острый лимфобластный лейкоз.

Характеризуется преобладанием миелобластов в костном мозге и периферической крови. Чаще встречается у взрослых (в основном В-лимфобластный лейкоз). Плохо поддается терапевтическому воздействию. Хронические лейкозы Лейкозные инфильтраты представлены более зрелыми, чем при острых лейкозах, цитарными формами клеток. Характерно более длительное и менее злокачественное течение. В терминальной стадии развивается бластный криз, при котором в крови появляются бластные формы клеток. В зависимости от цитогенеза выделяют миелоцитарный, лимфоцитарный и моноцитарный лейкозы. Хронические лейкозы миелоцитарного происхождения. 1. ный Характеризуются появлением опухолевого клона на уровне единой клетки - предшественницы миелопоэза, что определяет значительное разнообразие этих форм лейкоза, которые в последнее время часто объединяют термином «миелопролиферативные синдромы». Основное место в группе хронических миелоцитарных лейкозов занимают хронический миелоидный лейкоз, истинная полицитемия, миелофиброз и тромбоцитемия. Хронический миелоидный лейкоз (миелоцитар-лейкоз). Пик заболеваемости приходится на возраст 35 — 50 лет. При хромосомном исследовании часто выявляют филадельфийскую хромосому: делецию 22-й хромосомы вследствие реципрокной транслокации между 9-й и 22-й хромосомами с образованием гибридного bcr-abl-гена, ответственного за опухолевую трансформацию при этом лейкозе. Протекает по лейкемическому типу с увеличением количества лейкозных клеток до 50 — 200 тыс. в 1 мл. Лейкозные инфильтраты представлены преимущественно цитарными формами клеток миелоидного ряда - миелоцитами, промиелоцитами. Костный мозг плоских и тубчатых костей приобретает пиоидный вид (гноевидный), характерны выраженная сплено- и гепатомегалия, умеренная лимфаденопатия. а. Печень. Макроскопическая картина: резко увеличена, поверхность гладкая, ткань на разрезе однородная, желто-серого цвета. Микроскопическая картина: ткань печени пронизана лейкозными инфильтратами, состоящими из клеток типа миелоцитов и метамиелоцитов. Инфильтраты распространяются в дольках по ходу синусоидов, а также в портальных трактах. Гепатоциты в состоянии жировой дистрофии. б. Селезенка. Макроскопическая картина: увеличена, капсула напряжена, на разрезе серо-красного цвета с буроватым оттенком. Под капсулой видны мелкие участки некроза белого цвета. Микроскопическая картина: ткань пронизана лейкозными инфильтратами из клеток типа миелоцитов, фолликулы отсутствуют, в мелких сосудах — лейкозные тромбы. • В терминальной стадии развивается бластный криз, диагностируемый по появлению наряду с цитарными бластных форм миелоидного ряда. 2. Истинная полицитемия.

3. Миелофиброз, • Характерны разрастание фиброзной ткани в костномозговых полостях, мегакариоцитоз костного мозга (выделяемый опухолевыми клетками фактор роста тромбоцитов и ТФР-трансформирующий фактор роста могут быть причиной пролиферации фибробластов).

Б. Хронические лейкозы лиифоцитарного происхождения. 1. Хронический лимфолейкоз (лимфоцитарный лейкоз).

2. Парапротеинемические лейкозы,

Миеломная болезнь. • Лейкозная (миеломная) клетка представлена В-лимфоцитами и плазматическими клетками, принадлежащими к одному клону и продуцирующими иммуноглобулины одного класса, чаще IgG, IgA или легкие цепи иммуноглобулинов (х или X), которые фильтруются в мочу и носят название «белок Бенс-Джонса». Электронно-микроскопическая картина: ядро миеломной клетки крупное, расположено эксцентрично. В цитоплазме большое количество резко расширенных канальцев (цистерн) эндоплазматического ретикулума, которые заполнены скоплениями белка — парапротеина.

Л • Часто развивается хроническая почечная недостаточность, обусловленная миеломной нефропатией, которая складывается из обтурации канальцев цилиндрами из белка Бенс-Джонса, парапротеиноза и склероза стромы, лейкозных инфильтратов и известковых метастазов. • Часто возникает амилоидов, для которого характерен AL-амилоид, строящийся на легких цепях иммуноглобулинов с преимущественно периколлагеновым типом отложения (с поражением крупных сосудов, сердца, легких, нервов, кожи и пр.). ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИМФОМЫ Среди злокачественных лимфом выделяют лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина) и неходжкинские лимфомы. Лимфогранулематоз

а) для установления диагноза необходимо наличие гигантских клеток Рида — Березовского — Штернберга (дву- или многоядерных; характерны ядра с крупным ядрышком, окруженным светлой зоной - «совиный глаз»), а также одноядерных клеток Ходжкина (больших и малых), которые рассматривают как опухолевые клетки; б) определяются также лимфоидные клетки, гистиоциты, плазматические клетки, эозинофилы, полиморфноядерные лейкоциты (привлекаются, повидимому, цитокинами, вырабатываемыми опухолевыми клетками).

Прогноз при лимфогранулематозе положительно коррелирует с количеством сохранившихся лимфоцитов. Это положение учтено в общепринятой классификации лимфогранулематоза, предусматривающей выделение четырех вариантов (часто являющихся стадиями) заболевания. Морфологические варианты лимфогранулематоза. а. С преобладанием лимфоидной ткани; ° характерно большое количество лимфоцитов и макрофагов, выявляются единичные клетки Рида —Березовского — Штернберга; ° прогноз благоприятный. 6. Нодулярный склероз: о чаще встречается у женщин (в отличие от других форм); о характерна локализация в верхнем средостении и нижних шейных лимфатических узлах; о характерно разрастание фиброзной ткани в виде тяжей, разделяющих опухолевую ткань на узелки, в которых часто встречаются лакунарные клетки (своеобразный вариант клеток Рида — Березовского — Штернберга, окруженных зоной просветления) и другие клеточные элементы; ° прогноз, как правило, благоприятный. в. Смешанно-клеточный вариант; ° наиболее часто встречающийся вариант, для которого характерны полиморфно-клеточный инфильтрат с большим количеством клеток-маркеров, поля некроза и склероза; ° соответствует генерализованным формам болезни; ° прогноз неблагоприятный. г. С подавлением лимфоидной ткани: ° характерны многочисленные клетки Рида — Березовского—Штернберга и клетки Ходжкина, массивные очаги некроза и склероза; 0 прогноз очень плохой. • С учетом современной классификации лимфогранулематоза и адекватной терапии можно добиться выздоровления. Неходжкинские лимфомы

Классификация неходжкинских лимфом.

1. Б зависимости от цитогенеза и степени злокачественности выделяют: а. В-клеточные лимфомы: ° лимфоцитарная лимфома; ° лимфоплазмоцитоидная лимфома; ° центроцитарная (центробластная) лимфома; ° лимфома Беркитта; ° лимфобластная лимфома; ° анапластическая крупноклеточная лимфома. б. Т-клеточные лимфомы: ° лимфобластные; ° лимфоцитарные. Периферические лимфомы: ° грибовидный микоз (поражение кожи и лимфатических узлов); ° болезнь Сезари (лимфома кожи с лейкемизацией).

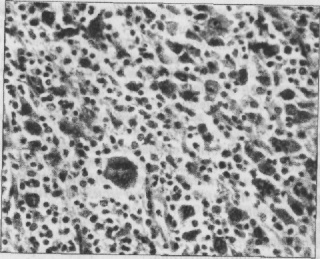

° диффузные; ° нодулярные (характерны только для некоторых В-лимфом). 3. По степени злокачественности: ° низкая (характерна для высокодифференцированных лимфом); о умеренная; ° высокая (характерна для низкодифференцированных, бластных лимфом). ВОПРОСЫ 1. Какое из перечисленных ниже опухолевых заболеваний характеризуется специфическим хромосомным маркером? а. Хронический лимфолейкоз. б. Хронический миелолейкоз. в. Рак поджелудочной железы. г. Рак желудка. д. Рак толстой кишки. 2. Какие из представленных ниже лабораторных и клинических данных характерны для хронического миелолейкоза? а. Увеличение лейкоцитарной щелочной фосфатазы. б. Пик заболеваемости в возрасте 65 лет. в. Образование гибридного Ьсг-аЫ-гена. г. Обнаружение в крови бластных форм лейкоцитов с самого начала заболевания. д. Наличие «лейкемического провала». 3. Все перечисленные признаки характерны для хронического лимфолейкоза, за исключением: а. Аутоиммунной гемолитической анемии. б. Гипогаммаглобулинемии. в. Лейкозных клеток В-лимфоцитарного происхождения в крови. г. Пика заболеваемости в возрасте около 60 лет. д. Хорошо лечится массивной химиотерапией. 4. Истинная полицитемия характеризуется всеми следующими признаками, за исключением: а. Эритроцитоза. б. Лейкоцитоза. в. Тромбоцитоза. г. Увеличения эритропоэтина. д. Спленомегалии. 5. При рентгенографии позвоночника у мужчины 65 лет выявлены компрессионный перелом позвоночника и множественные фокусы остеолиза. В моче обнаружен белок Бенс-Джонса. Диагностирована миеломная болезнь. Выберите признаки, характерные для этого заболевания. а. Большое количество плазматических клеток в пунктате костного мозга. б. Клетки Ходжкина в биоптате лимфатического узла. в. Парапротеинемия и М-градиент. г. Большое количество миеломных клеток в крови. д. Почечная недостаточность. 6. Что такое белок Бенс-Джонса? а. а-Глобулин. б. Альбумин. в. Парапротеин, обнаруживаемый в моче. г. Тяжелые цепи иммуноглобулинов. Д- Легкие цепи иммуноглобулинов. 7. При исследовании лимфатического узла у 25-летнего больного выявлена следующая морфологическая картина (рис, 19). 1 Какое заболевание можно диагностировать? а. Саркоидоз. б. Туберкулез. в. Иммунобластная лимфома. г. Хронический лимфолейкоз.  Рис. 19. д. Лимфогранулематоз. 8. Все перечисленные признаки характерны для лимфомы Беркитта, за исключением: а. Обнаружения в клетках опухоли вируса Эпштейна - Бар. б. Транслокация 8— 14-й хромосом. в. Картины «звездного неба». г. Образование гибридного Ьсг-аЫ-гена. д. Чаще встречается у жителей Африки. е. Высокой степени злокачественности. 9. Властный криз возможен при всех перечисленных гемобластозах, за исключением: а. Истинной полицитемии. б. Хронического миелоидного лейкоза. в. Хронического лимфолейкоза. г. Лимфогранулематоза. д. Миелофиброза. 10. В течение 2 нед у мужчины 35 лет отмечаются петехии на коже, носовые кровотечения. При обследовании: бледность кожных покровов, повышение температуры тела до 39 'С, боли в горле. Какой клинический диагноз наиболее вероятен? а. Хронический лимфолейкоз. б. Острый лимфобластный лейкоз. в. Хронический миелолейкоз. г. Острый миелобластный лейкоз. д. Инфекционный мононуклеоз. 11. При падении больная сломала шейку бедра. В течение последних месяцев отмечает боли в костях. При рентгенологическом исследовании обнаружены очаги пазушного рассасывания в костях таза и ребрах. При электрофорезе плазменных белков обнаружен М-градиент. Выявлены признаки почечной недостаточности. 1) О каком заболевании идет речь? а. Болезнь Вальденстрема. б.Болезнь тяжелых цепей Франклина. в.Миеломная болезнь. г. Болезнь Рустицкого — Калера. 2) Все перечисленные морфологические признаки лежат в основе почечной недостаточности, развившейся при этом заболевании, за исключением: а. Белок Бене-Джонса в просвете канальцев и строме. б.Отек и склероз стромы. в.Амилоид в клубочках. г. Фокусы метастатического обызвествления. д.Атрофия канальцев. 12. С каким из перечисленных ниже синдромов чаще ассоциируется острый лейкоз? а. Клайнфелтера. б. Дауна. в. Гудпасчера. г. Пиквика. д. Хаммена — Рича. 13.При каком варианте лимфогранулематоза наиболее плохой прогноз? а. С преобладанием лимфоидной ткани. б. Смешанно-клеточный. в. С подавлением лимфоидной ткани. г. Нодулярный склероз. д. Лимфогистиоцитарный. 14. Для каждого из заболеваний (1, 2, 3) выберите характерные признаки (а, б, в, г, д).

а. Пазушное рассасывание, остеопороз. б. Пиоидный костный мозг. в. Властный криз. г. «Лейкемический провал». д. Порфировая селезенка. 15. Назовите заболевания, относящиеся к группе хронического лимфоцитарного лейкоза. а. Болезнь Франклина. б. Болезнь Сезари. в. Болезнь Валъденстрема. г. Болезнь Рустицкого—Калера. д. Болезнь Ходжкина. 16. Для каждого из заболеваний (1, 2, 3) укажите характерные признаки (а, б, в, г, д).

а. Пиоидный костный мозг, гепато- и спленомегалия. б. Инфильтрация портальной стромы лейкозными клетками типа лимфоцитов. в. Преимущественная инфильтрация внутридольковой стромы лейкозными клетками. г. «Лейкемический провал». д. Наиболее частая причина смерти — инфекционные осложнения. 17. Назовите изменения в лимфатических узлах, характерные для лимфогранулематоза. а. Многочисленные клетки Рида — Березовского — Штернберга и клетки Ходжкина. б. Отложение амилоида в строме. в. Парапротеиноз, склероз. г. Некроз, склероз. д. Гиперплазия светлых центров фолликулов. 18. У больного 63 лет в крови обнаружено увеличение количества лейкоцитов до 90 тыс., 90 % из которых - лимфоциты. Какие из указанных ниже положений верны в отношении данного больного? а. Диагноз: хронический лимфолейкоз. б. В биоптате лимфатического узла стертость рисунка строения вследствие диффузной инфильтрации лимфоцитами. в. Генерализованная лимфаденопатия, гепато- и спленомегалия. г. Умеренная надпеченочная желтуха. д. «Лейкемический провал». 19. У ребенка 5 лет появились слабость, носовые кровотечения, множественные петехии на коже, лихорадка, к которой присоединились явления менингита. В крови количество лимфоцитов увеличено до 50 тыс., из них 80 % лимфобласты. Выберите верные для данной ситуации положения. а. Симптомы менингита связаны с инфильтрацией оболочек мозга Т-лимфобластами. б. В пунктате костного мозга 5 % лимфобластов. в. В крови лейкемический провал. г. Диагноз: хронический лейкоз в стадии бластного криза. д. Диагноз: острый Т-лимфобластный лейкоз. 20. В каких органах чаще всего сохраняются лейкозные инфильтраты при лечении цитостатиками? а. Головной мозг. б.Сердце. в.Почки. г.Поджелудочная железа. д.Селезенка. 21. Назовите форму лейкоза у детей, имеющую благоприятный прогноз. а.Т-лимфобластный. б.В-лимфобластный. и.Миелобластный. г.Недифференцированный. д.Плазмобластный. ОТВЕТЫ

2) в, г «Диагностическими клетками» являются клетки Рида — Березовского — Штернберга (двуядерные гигантские клетки), не встречающиеся при других заболеваниях. Помощь в диагностике оказывают также клетки Ходжкина (одноядерные гигантские клетки), однако они могут встречаться при некоторых неходжкинских лимфомах. Клетки Аничкова характерны для ревматической, клетки Вирхова - для лепрозной, а клетки Микулича — для склеромной гранулемы. 3) Правильных ответов нет. Морфологический диагноз лимфогранулематоза окончательный. Никаких дополнительных исследований для подтверждения диагноза не требуется. 8. г. Гибридный bcr-abl-ген, образующийся при транслокации 9 —22-й хромосом, характерен для хронического мие-лолейкоза. Лимфома Беркитта относится к В-клеточным лимфомам высокой степени злокачественности, которая встречается преимущественно у детей, живущих в Африке, поражается чаще нижняя челюсть. Микроскопически: среди опухолевых лимфоидных клеток разбросаны крупные гистиоциты, придающие опухоли вид звездного неба. Лимфома Беркитта связана с вирусом Эпштейна — Барр, который можно обнаружить в клетках опухоли. Цитогенетически выявляется транслокация 8 —14-й хромосом. 9. г. Болезнь Ходжкина — лимфогранулематоз — является злокачественной лимфомой, которая практически никогда не трансформируется в лейкоз в отличие от некоторых неходжкинских лимфом. Бластный криз характерен для терминальной (поликлоновой) стадии хронических лейкозов, поэтому может наблюдаться при всех остальных перечисленных гемобластозах.

21. а. Преобладающей формой острого лейкоза у детей является Т-лимфобластный лейкоз, поддающийся лечению цитостатиками. |