задание для клин практи 10. Гемолитическая болезнь новорожденного. Уход

Скачать 0.77 Mb. Скачать 0.77 Mb.

|

|

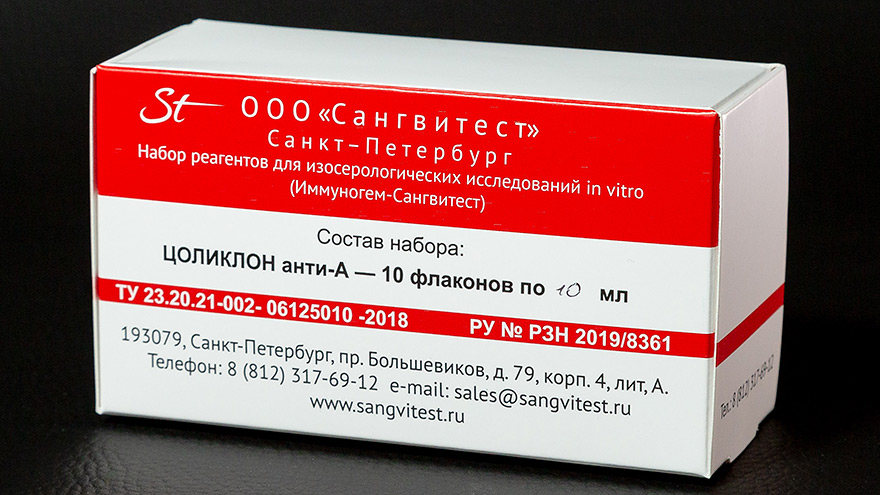

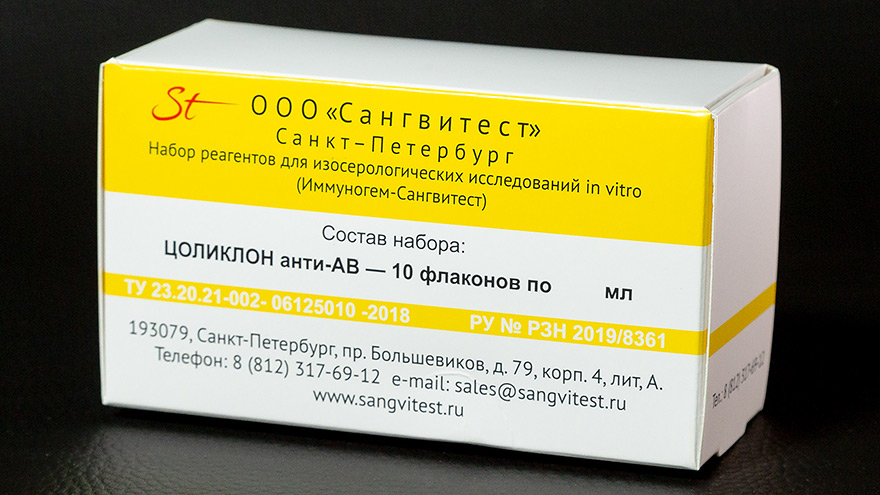

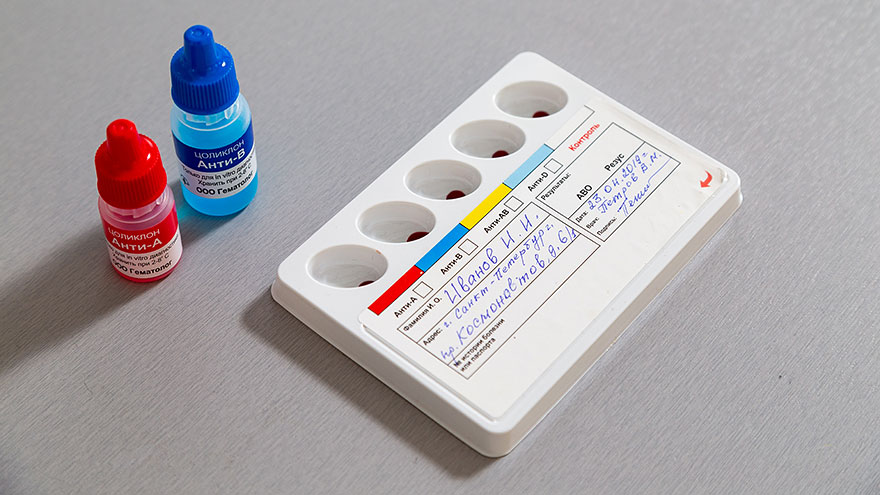

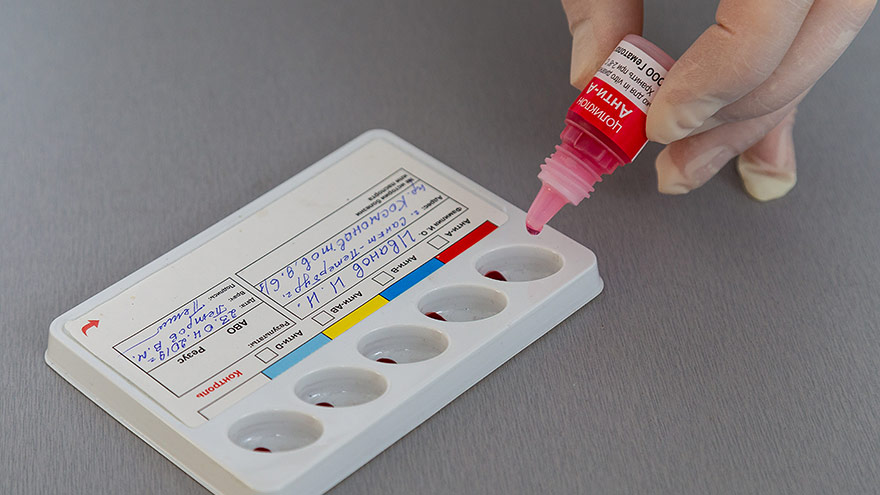

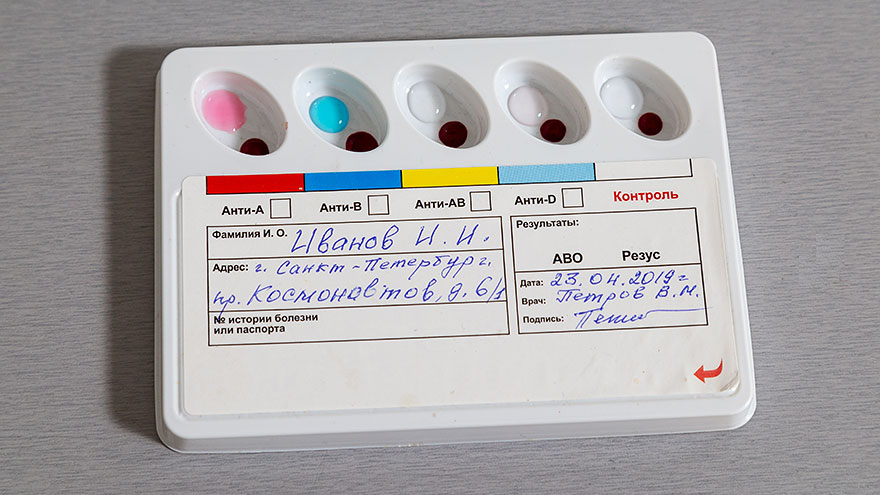

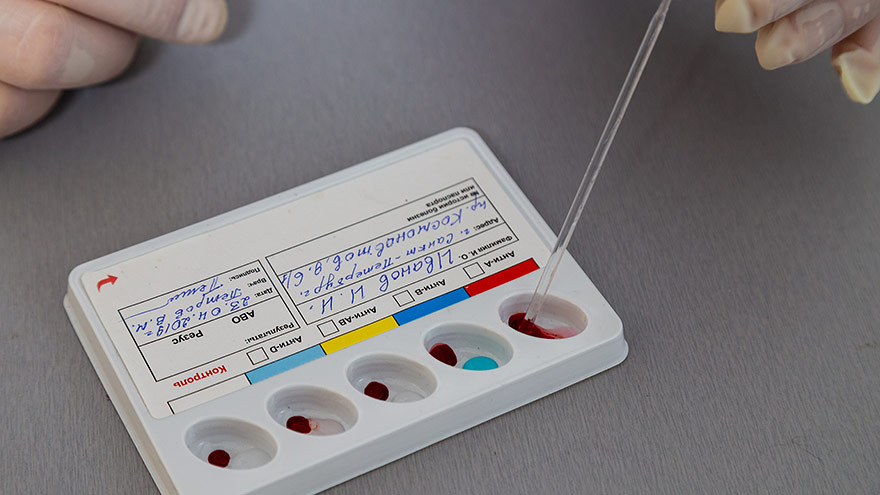

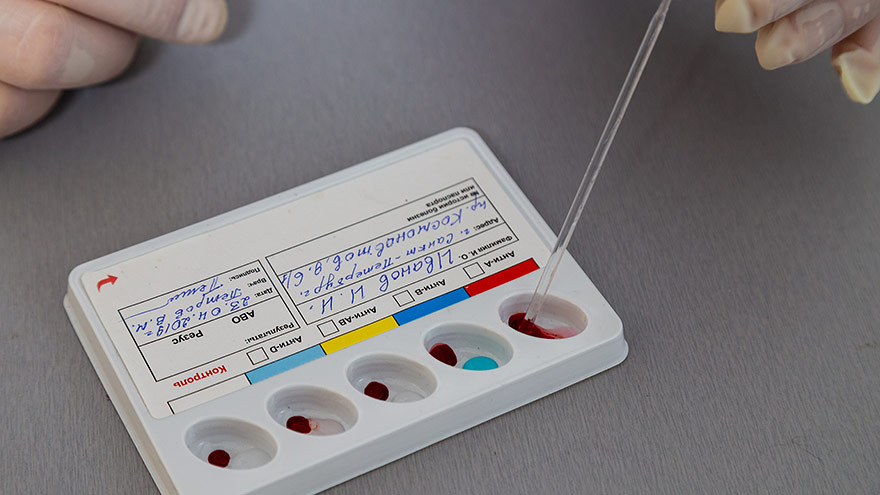

К  линическая практика № 10 линическая практика № 10Дисциплина: «Сестринский уход за детьми» Специальность: 0302000 «Сестринское дело» Квалификация: 030205 4 «Прикладной бакалавр сестринского дела» Тема: Гемолитическая болезнь новорожденного. Уход Задание для самоконтроля Сбор анамнеза Объективный осмотр больного ребенка. Определение группы крови. Определение резус-фактора. Решить ситуационную задачу, ответ внести в дневник. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного – изоиммунная гемолитическая анемия, возникающая в случаях несовместимости крови матери и плода по эритроцитарным антигенам, при этом антигены локализуются на эритроцитах плода, а антитела на них вырабатываются в организме матери Анамнез: резус- принадлежность и группа крови матери; инфекции во время беременности и родов; наследственные заболевания (дефицит Г6ФДГ, гипотиреоз, другие редкие заболевания); наличие желтухи у родителей; наличие желтухи у предыдущего ребенка; вес и гестационный возраст ребенка при рождении; вскармливание ребенка (недостаточное вскармливание и/или рвота). Физикальное обследование Отечная форма ГБН: наиболее тяжелая форма, для которой с первых минут жизни ребенка характерны следующие признаки: при рождении выявляются желтушно окрашенные околоплодные воды, оболочки пуповины, первородная смазка; отмечается наличие распространенных отеков, включающих анасарку, асцит, гидроперикард; выраженная бледность кожи и видимых слизистых; гепатомегалия и спленомегалия. низкая оценка по шкале Апгар; тяжелые дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточности; развитие ДВС-синдрома и шока. Желтушная форма ГБН: при рождении могут быть желтушно прокрашены околоплодные воды, оболочки пуповины, первородная смазка; характерно раннее развитие желтухи; бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек; увеличение печени и селезенки. Анемическая форма ГБН: бледность кожных покровов, вялость, плохое сосание; тахикардия; увеличение размеров печени и селезенки; приглушенность тонов сердца, систолический шум. Комментарии. При ГБН по системе АВ0 отечная форма практически не встречается, и, как правило, заболевание протекает более легко, чем ГБН по резус-фактору. Осложнения ГБН: Билирубиновая энцефалопатия – поражение нервной системы, возникающее вследствие повреждения неконъюгированным билирубином нейронов, составляющих ядра головного мозга. Как правило, развивается в период с 4-х по 7-10 сутки жизни, исторически выделяют 4 фазы течения: 1 фаза – билирубиновая интоксикация. Появляется в первые часы заболевания, длительность 1-2 дня. Нарастает интоксикация, вялость, срыгивания, рвота, приступы апноэ. Снижение мышечного тонуса и аппетита, отказ от пищи, бедность движений и эмоциональной окраски крика (монотонный крик), неполная выраженность рефлекса Моро (первая его фаза), патологическое зевание, «блуждающий взгляд», автоматические жевательные движения губами. При оказании немедленной помощи (ОЗПК) возникшие изменения обратимы. 2 фаза – спастическая. Начало - 3-4 сутки жизни/заболевания. Появление классических признаков ядерной желтухи - поза «легавой собаки» (вынужденное положение тела с опистотонусом, «негнущимися» конечностями и сжатыми в кулак кистями), запрокидывание головы, ригидность затылочных мышц, гипертонус мышц, гиперестезии, судорог, периодическое возбуждение и резкий «мозговой» крик, выбухание большого родничка; исчезают рефлекс Моро и видимая реакция на сильный звук, сосательный рефлекс; апноэ, брадикардия, глазодвигательная симптоматика (нистагм, симптом Грефе, симптом заходящего солнца). Эта фаза занимает от нескольких дней до нескольких недель. Поражение ЦНС носит необратимый характер. 3 фаза – мнимого благополучия. Продолжается от нескольких дней до нескольких недель. Развивается на 2-3 месяце жизни. Снижается интенсивность спастики, резко уменьшается желтуха. 4 фаза – период формирования клинической картины неврологических осложнений (обычно 3-5 месяц жизни). Характерны грубые органические изменения ЦНС, спастические парезы и параличи, грубая глазодвигательная симптоматика, снижение слуха, отставание в развитии, гипоплазия зубной эмали молочных зубов. Техника определения группы крови цоликлонамиМоноклональные антитела к антигенам эритроцитов пришли на смену изогемагглютинирующих сывороток. Для каждого типирования достаточно одной серии реагентов анти-A, анти-B, анти-AB. Внедрение моноклональных реагентов позволило значительно упростить и стандартизировать методику определения группы крови AB0. Приводим краткое пошаговое руководство проведения исследования на планшете.  цоликлон анти-А Обеспечьте хорошее освещение. Работайте при комнатной температуре воздуха. Объект исследования – эритроцитосодержащие среды. Промаркируйте лунки планшета: анти-A, анти-B, анти-AB или используйте планшет с маркированной наклейкой. Нанесите примерно по 0,1 мл соответствующего моноклонального реагента в каждую из трех подписанных лунок. Добавьте приблизительно по 0,03 мл анализируемых эритроцитов рядом с каждой каплей диагностикума. Смешайте реагент с эритроцитами в лунках отдельными индивидуальными стеклянными палочками. Покачивайте планшет около трех минут. Проверьте наличие агглютинации в лунках.  цоликлон анти-AB Обычно реакция обнаруживается уже в первые секунды после смешивания. При этом слабые варианты антигенов A и B могут давать более позднюю агглютинацию. Previous  отбор образца крови отбор образца крови внесение образца в лунку внесение образца в лунку планшет с внесенными образцами планшет с внесенными образцами добавление цоликлонов добавление цоликлонов планшет с эритроцитами и цоликлонами планшет с эритроцитами и цоликлонами смешивание исследуемых проб с реагентами смешивание исследуемых проб с реагентами смешивание исследуемых проб с реагентами смешивание исследуемых проб с реагентамиЭкспресс-метод определения Rh-фактора стандартным универсальным реагентом в пробирке без подогрева Для исследования может быть использована свежая несвернувшаяся кровь, взятая из пальца (из вены) непосредственно перед исследованием, или консервированная кровь без предварительной обработки, а также эритроциты из пробирки после формирования сгустка и отстаивания сыворотки. Методика проведения реакции Исследование проводят в центрифужных пробирках объемом не менее 10 мл. На дно пробирки вносят одну каплю стандартного универсального реагента, представляющего собой антирезусную сыворотку группы AB(IV), содержащую 33% раствор полиглюкина. Затем в нее добавляют одну каплю исследуемой крови (или эритроцитов). Круговым вращением пробирки содержимое размазывают по ее внутренней поверхности таким образом, чтобы содержимое растеклось по стенкам. Это значительно ускоряет агглютинацию и делает ее крупнолепестковой. Агглютинация на стенках пробирки наступает, как правило, в течение первой минуты, но для образования устойчивого комплекса «антиген — антитело» и четкой агглютинации наблюдать следует не менее 3 минут. Затем для исключения неспецифической агрегации эритроцитов в пробирку добавляют 2-3 мл физиологического раствора и перемешивают путем однодвукратного перевертывания пробирки (без взбалтывания!). Оценка результатов Наличие агглютинации (крупные хлопья на фоне просветленной жидг кости) указывает на резус-положительную принадлежность исследуемой крови. Отсутствие агглютинации (в пробирке гомогенно окрашенная розовая жидкость) свидетельствует о резус-отрицательной принадлежности исследуемой крови. Ситуационная задача. Мальчик В., 3 дней поступил в отделение патологии новорожденных из родильного дома с поводом - выраженная желтуха. Из анамнеза известно, что ребенок от женщины 25 лет, имеющей 0(I) Rh-отрицательную группу крови. Отец ребенка имеет А(II) Rh-отрицательную группу крови. Первая беременность закончилась медицинским абортом при сроке 12 недель. Настоящая беременность вторая, протекала с гестозом во второй половине. Роды срочные. Масса тела при рождении 3300 г, длина тела 52 см. Закричал сразу, крик громкий. К концу первых суток отмечена иктеричность кожных покровов и склер. На вторые сутки желтуха усилилась. При поступлении в стационар состояние тяжелое, выраженная иктеричность кожных покровов и склер, ребенок вялый, отмечается мышечная гипотония, гипорефлексия. Печень выступает из-под края реберной дуги на 2,5 см, селезенка у реберного края. Стул переходный. Общий анализ крови: Hb –141 г/л, эр – 3,9х1012/л, ЦП – 0,99, лейк – 9,4х109/л, п/я – 7 %, с – 53%, э – 1%, л – 32%, м – 7%, СОЭ –2 мм/час. Биохимический анализ крови на 2-й день жизни: общий белок – 54,4 г/л, билирубин непрямой – 180 мкмоль/л, прямой – нет. Вопросы: Предположительный диагноз. План обследования. Опишите план ухода за данным ребенком |