ДИПЛОМНАЯ РАБОТА. Геодезические работы при строительство шиномонтажа и автостоянки для легковых автомобилей

Скачать 437.65 Kb. Скачать 437.65 Kb.

|

|

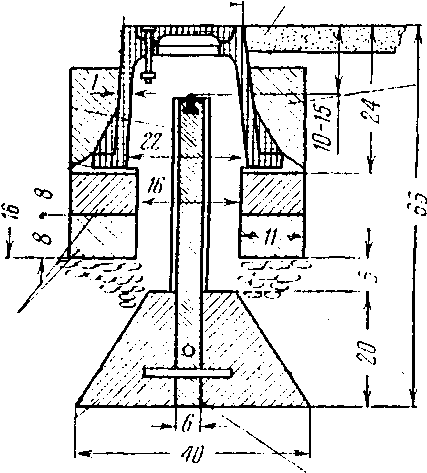

2.4 Закрепление геодезических пунктов на территории строительных объектов Пункты инженерно-геодезических сетей на территориях городов, промышленных, энергетических, строительных объектов закрепляются геодезическими знаками, имеющими ряд особенностей в конструкциях, местах расположения и способах использования. Эти особенности обуславливаются: а) ритмом производственной и хозяйственной деятельности на промышленных и строительных площадках, в результате которой естественный рельеф местности преобразуется посредством мощных механизмов, происходит снос сооружений и возведение новых, изменяется назначение геодезической сети, требование к ее конструкции и точности; б) использование геодезических знаков для закрепление осей отвесных дорогостоящих сооружений, повседневным использованием знаков для разбивочных работ и контроля за соблюдением геометрических форм строящихся сооружений; в) наличием препятствий для прохождения визирного луча в виде зданий, сооружений, вибраций сигналов из-за работы двигателей; г) возможностями заводского изготовления сигналов и центров; д) требованиями различных служб городского хозяйства, направленных на соблюдение архитектурных, эстетических норм и правил техники безопасности. Над пунктами инженерно-геодезических сетей в городах, поселках и на промышленных территориях сооружаются металлические или железобетонные постоянные знаки следующих типов: а) простые и сложные сигналы, пирамиды, разборочные мачты, устанавливаемые непосредственно на поверхности Земли; б) надстройки возведенные на зданиях и сооружениях; в) настенные геодезические знаки. Металлические знаки в виде пирамид строятся высотой 6 и 9 м, простых сигналов – 5 и 12 м, сложных сигналов – 16, 20, 25 и 30 м. Металлические знаки должны иметь четырехгранную форму; трехгранные пирамиды допускаются только для сетей 1 и 2 разрядов. Надстройки на зданиях и сооружениях по конструкции разделяются на два типа. Настройки 1-го типа устанавливаются на капитальной стене, возвышающейся над крышей здания, и представляют собой кирпичный или бетонный столб или металлическую форму, которые используются для установки прибора и крепления с помощью болтов металлического визирного цилиндра. Во время наблюдения визирный цилиндр снимается. Высота надстройки над крышей не превышает 2 м. Центром знака служат марки, одна из которых закладывается под нижнее основание столба, а другая крепиться за подлицо в верхней площадке столика для наблюдателя. Надстройки 2-го типа представляют собой металлический сигнал, опирающейся на капитальные стены, выходящие на чердак или возвышающиеся над крышей. Столиком для прибора служит металлическая пирамида, кирпичный или бетонный столб. Центры закрепляются так же, как и у надстроек 1-го типа. Места для постройки геодезических знаков должны быть согласованны с главным архитектором города. Надстройки на зданиях должны быть архитектурно оформлены и окрашены в цвет, гармонирующий со зданием. Пункты плановой геодезической сети закрепляются на местности знаками, обеспечивающими долговременную сохранность пунктов, и временными знаками, с расчетом на сохранность точек на время съемочных работ. В качестве знаков долговременного типа применяются: бетонный пилон размерами 12х12х90 см, в верхний конец которого заделывается кованый гвоздь, а в нижнюю часть для лучшего скрепления с грунтом цементируются два металлических штыря; бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 15х15 см, верхним 10х10 см и высотой 90 см, с заделанным в него кованым гвоздем; железная труба диаметром 35–60 мм, отрезки рельса или уголкового железа 50х50х5 мм, 35х35х4 мм длиной 100 см с бетонным якорем в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20х20 см, верхним 15х15 и высотой 20 см. К верхней части трубы (рельса, уголка) приваривается металлическая пластинка для надписи, внизу металлические стержни (крестовина); деревянный столб диаметром не менее 15 см с крестовиной, установленный на бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20х20 см, верхним 15х15 см и высотой 20 см; на верхней грани монолита делается крестообразная насечка или заделывается гвоздь. Верхнюю часть столба затесывают на конус, ниже затеса делают вырез для надписи; пень свежесрубленного хвойного дерева диаметром в верхней части не менее 25 см, обработанный в виде столба с вырезом для надписи, полочкой и забитым кованым гвоздем; марка, штырь, болт, закрепленные цементным раствором в бетонные основания различных сооружений, участки земли с твердым покрытием или скалы. Бетонные пилоны и монолиты закладываются на глубину 80 см. Знаки долговременного типа окапываются канавами в виде квадрата со сторонами 1,5 м, глубиной 0,3 м, шириной в нижней части 0,2 м, в верхней 0,5 м. Над центром насыпается курган высотой 0,10 м. В районах болот, залесенной местности и многолетней мерзлоты курган заменяется срубом (1,0х1,0х0,3 м). Сруб заполняется землей, знак не окапывается. Знаки долговременного типа в теодолитных ходах устанавливаются по 2–3 рядом с таким расчетом, чтобы они закрепляли одну или две смежные линии хода через 500–800 м. Допускается место 2–3 соседних точек хода закреплять только одну точку при условии определения дирекционного угла (азимута) с закрепленной точки на характерные, легко опознаваемые и устойчивые местные предметы-ориентиры: флагштоки, флюгера, радио- и телевизионные мачты, антенны, заводские трубы и т.п. Во всех случаях знаки долговременного типа устанавливаются в местах, обеспечивающих их сохранность, технику безопасности и удобство использования при топографической съемке, изысканиях и строительстве, а также последующей эксплуатации. Не разрешается производить закладку долговременных знаков на пахотных землях и болотах, проезжей части дорог, вблизи размываемых бровок русел рек и берегов водохранилищ. Геодезические знаки после постройки сдаются по акту на наблюдение за сохранностью. Центр типа 6 г.р. представляет собой бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 4040 см, верхним основанием 1515 см и высотой 20 см с заделанной в него металлической (асбоцементной) трубой диаметром 60 (60–100) мм и толщиной стенок не менее 3 мм; к верхнему концу приваривается марка, а в нижнюю часть трубы вставляются в просверленные отверстия два металлических стержня. Металлическая труба заливается бетоном. Над центром устанавливается чугунный колпак с крышкой и опорными бетонными кольцами или кирпичной кладкой, заменяющей их. Если центры закладываются на территории, где нет движения транспорта (парки, скверы, сады, лесополосы и т.д.), а также на пунктах с металлическими пирамидами, в качестве предохранительного колпака можно использовать металлические, бетонные, асбоцементные трубы с внутренним диаметром 20–25 см с металлическими или железобетонными крышками. На пунктах П1, П2, П3 и на точках полигонометрического хода закладываются центры марки 6 г.р., для последующего наблюдения за опорами канатной дороги.  Типы знаков долговременного закрепления пунктов съемочных сетей  Типы знаков долговременного закрепления пунктов съемочных сетей в заселенных районах  Центр пункта триангуляции или полигонометрии 4 кл., 1 и 2 разрядов для районов с сезонным промерзанием грунта. Тип 6 г.р. 1-Чугунный. колпак с крышкой; 2-Асфальт или поверхность земли, очищенная от дёрна; 3-Противокорозийный слой; 4-Скрепление на цементном растворе; 5-Заливка бетонным раствором; 6-Бетонные кольца или кирпичная кладка; 7-Бетонный и монолит в виде усечённой четырёхгранной пирамиды; 8-Металлическая труб. 3. Геодезические разбивочные работы 3.1 Принципы разбивочных работ Разбивкой сооружения, или вынесением проекта в натуру называют геодезические работы, выполняемые на местности для определения планового и высотного положения характерных точек и плоскостей строящегося сооружения согласно рабочим чертежам проекта. При разбивке по проектным планам и профилям находят на местности положение осей и точек сооружения для его строительства с точностью, предусмотренной нормативными документами. Геометрической основой проекта для вынесения его в натуру являются продольные и поперечные оси сооружения, относительно которых в рабочих чертежах даются все проектные размеры. Главные разбивочные оси привязывают к пунктам геодезической основы. Разбивку сооружений выполняют в три этапа: 1. Основные разбивочные работы. 2. Детальная разбивка сооружения. 3. Разбивка технологических осей. 1. От пунктов геодезической основы согласно данным привязки находят на местности положение главных разбивочных осей и закрепляют их знаками. Опираясь на главные оси, производят разбивку и закрепление, и закрепление основных осей сооружения. 2. От закрепленных точек главных и основных осей разбивают продольные и поперечные оси отдельных строительных блоков и частей сооружения с одновременной установкой точек и плоскостей на уровень проектных высот (отметок). 3. По завершению строительства фундаментов разбивают и закрепляют технологические оси для установки в проектное положение конструкции и технологического оборудования При разбивке инженерных сооружений используют генеральный план, который для сложных сооружений дополняют разбивочным чертежом, а в городах – планом красных линий застройки; рабочие чертежи (планы, разрезы) фундаментов отдельных цехов, установок, агрегатов; планы и профили дорог и подземных коммуникаций; проект вертикальной планировки территории; монтажные чертежи и др. Геометрической основой проекта для перенесения его в натуру являются разбивочные оси, относительно которых в рабочих чертежах даются размеры всех деталей сооружения. Главные оси привязывают к пунктам геодезической основы. Отметки точек сооружения даются в проектах от условной плоскости – уровня чистого пола первого этажа и обозначаются: вверх со знаком плюс, вниз со знаком минус. Для каждого сооружения уровень чистого пола соответствует определенной абсолютной отметке, заданной в проекте. Для вынесения в натуру отметки от уровня чистого пола перевычисляют в абсолютную систему высот. Разбивка сооружений выполняется в три этапа. На первом этапе производят основные разбивочные работы. От пунктов геодезической основы, согласно данным привязки, находят на местности положение главных разбивочных осей и закрепляют их знаками. Опираясь на главные оси, производят разбивку и закрепление основных осей сооружения, причем для крупных сооружений для этой цели может возникнуть необходимость построения локальных разбивочных сетей. Этот этап оформляют соответствующим актом. На втором этапе проводят детальную разбивку сооружения. От закрепленных точек главных осей разбивают продольные и поперечные оси отдельных строительных блоков и частей сооружения с одновременной установкой точек и плоскостей на уровень проектных отметок. Детальная разбивка, определяющая взаимное расположение элементов сооружения, производится значительно точнее, чем разбивка главных осей, задающая лишь общее положение и ориентировку сооружения в целом. Если в общем случае главные оси могут быть определены на местности с ошибкой 3–5 см, а иногда и грубее, то детальные оси разбивают с точностью 2–3 мм, а то и точнее. Третий этап заключается в геодезическом обеспечении монтажных работ. По завершении строительства фундаментов разбивают и закрепляют монтажные (технологические) оси и устанавливают в проектное положение технологическое оборудование. Этот этап требует наиболее высокой точности геодезических измерений (1 – 0,1 мм и точнее). Таким образом, при разбивке сооружений соблюдается общий принцип производства геодезических работ: от общего к частному. Однако точность этих работ повышается от первого этапа к третьему. Для разбивки сооружений развивают на местности геодезическую основу соответствующей точности в виде сетей специальной триангуляции, точной микротрилатерации, строительной сетки или полигонометрии, а также производят геодезическую подготовку проекта, которая включает в себя: а) аналитический расчет проекта; б) геодезическую привязку проекта, составление разбивочных чертежей; в) разработку проекта производства геодезических работ (ППГР). При аналитическом расчете по проектным значениям расстояний и углов вычисляют в принятой системе координат абсциссы и ординаты угловых точек строений, осей проездов и коммуникаций, красных линий застройки. Для трасс определяют элементы прямых и кривых; для опорных зданий и существующих сооружений проверяют соответствие вычисленных и фактических координат. Типовыми геодезическими задачами при аналитическом расчете проекта являются прямая и обратная задача; определение точек пересечений прямых, прямых и кривых; вычисление координат точек линий, параллельных и перпендикулярных к заданным, координат центров круговых сооружений и др. Для контроля проектные координаты вычисляют по замкнутым полигонам и по ходам между геодезическими пунктами. При геодезической привязке проекта рассчитывают полярные координаты ряда точек сооружения относительно ближайших пунктов разбивочной основы или их прямоугольные координаты от сторон строительной сетки. На основании этих данных и аналитического расчета проекта составляют разбивочный чертеж сооружения с нанесением главных осей и указанием их координат. Проект производства геодезических работ разрабатывается на основе изучения генерального плана и технических условий на возведение отдельных сооружений и предназначается для своевременного обеспечения геодезическими данными с заданными точностями всего комплекса строительных работ и монтажа технологического оборудования. В проекте решаются следующие основные вопросы: 1. Развитие на площадке разбивочной основы. Схемы сетей. Точность и методы измерений. Уравнивание. Типы центров и знаков. 2. Контрольная проверка устойчивости плановой и высотной основы в процессе строительства. Периодичность. Сгущение основы. 3. Перенесение в натуру главных осей сооружений. Точность. Методы. Контрольные измерения. Закрепление. 4. Детальная разбивка сооружений. Точность. Способы. Знаки крепления. 5. Геодезическое обслуживание монтажных работ. Методы и точность плановой и высотной выверки. 6. Исполнительные съемки. Способы съемок. Введение исполнительного генерального плана. 7. Наблюдения за деформациями сооружений. Обоснование точности. Методы. Геодезическая основа. Цикличность работ. Сроки выполнения отдельных этапов проекта геодезических работ увязывают с календарным планом строительства. 3.2 Нормы точности разбивочных работ Точность разбивки сооружений зависит от типа и назначения сооружения, материала возведения, технологических особенностей производства и регламентируется строительными нормами и правилами (СНиП), государственным стандартом «система обеспечения геодезической точности в строительстве», техническими условиями проекта сооружения. При заданном в проекте допуске симметричное предельно допустимое отклонение от оси  или среднее квадратитическое отклонение при вероятности р = 0,9973 В общем случае точность возведения инженерного сооружения зависит от точности геодезических измерений, точности технологических расчетов проекта и ошибок строительно-монтажных работ. С учетом независимого характера этих факторов средняя квадратическая величина у отклонения точки сооружения от теоретического положения может быть представлена в виде  , ,где  – суммарная величина влияния линейных, угловых и высотных ошибок геодезических измерений; – суммарная величина влияния линейных, угловых и высотных ошибок геодезических измерений; Допустимая величина отклонения обычно задается в проекте, и необходимо найти такое соотношение между отдельными источниками ошибок, чтобы их суммарное влияние не превышало этой величины с учетом технической возможности в отношении точности выполнение отдельных процессов и общей экономической эффективности решения задачи. При расчетах точности геодезических измерений часто применяют принцип равного влияния отдельных независимых источников ошибок, т.е. в функции:  полагают, что  , ,и требуют, чтобы влияние каждого из источников ошибок не превышало величины:  где n – количество источников ошибок. Исходя из найденной величины уi, рассчитывают точность измерений, разрабатывают методику работ, подбирают инструменты. Иногда применяют принцип пренебрегаемого (ничтожного) влияния отдельных источников ошибок, т.е. измерения проектируют таким образом, чтобы отдельные процессы выполнялись гораздо точнее, чем это необходимо по расчетам, и при определении суммарной ошибки влиянием этих источников пренебрегают. Рассчитаем для выражения:  каждую часть должна составлять ошибка у2 от у1, чтобы практически можно было принять  примем  где К – коэффициент обеспечения точности измерений или 1/К – коэффициент пренебрегаемого влияния ошибок измерений. Чтобы влияние источника  не превышало средней квадратической ошибки определения не превышало средней квадратической ошибки определения  , необходимо, чтобы К=2 (при точности определения , необходимо, чтобы К=2 (при точности определения  ). Источник ошибок будет оказывать пренебрегаемое влияния на общую ошибку измерений, если 1/К≤0,5, т.е. если величина ошибки составляет меньше половины суммарной ошибки. ). Источник ошибок будет оказывать пренебрегаемое влияния на общую ошибку измерений, если 1/К≤0,5, т.е. если величина ошибки составляет меньше половины суммарной ошибки.Учитывая возможность получения высокой точности геодезических измерений, достигаемой сравнительно небольшими затратами средств, обычно применяют влияние ошибок разбивочных работ на допустимое отклонение  пренебрегаем малым, т.е. пренебрегаем малым, т.е. где  – суммарная предельная ошибка геодезических разбивочных работ. – суммарная предельная ошибка геодезических разбивочных работ.Для обеспечения полной собираемости конструкции коэффициент перехода от предельной к средней квадратической ошибке принимают равным 3 (при вероятности р = 0,9973)  или с учетом формулы:  Для особо сложных отвесных сооружений принимают суммарную среднюю квадратическую ошибку детальных разбивочных работ равной  величины допустимого по проекту отклонения конструкции и, исходя из этой ошибки, рассчитывают точности отдельных видов разбивочных работ. величины допустимого по проекту отклонения конструкции и, исходя из этой ошибки, рассчитывают точности отдельных видов разбивочных работ.При расчетах точности детальных разбивок сборных сооружений и конструкций иногда используют теорию размерных цепей, в которой рассматривают совокупность размеров, образующих замкнутый контур. Каждый из размеров, образующих размерную цепь, составляет звено. Звенья размерной цепи чаще всего определяют расстояния между осями и плоскостями сооружений. Зазор между соединениями и конструкциями рассматривается как самостоятельное звено размерной цепи. Все звенья размерной цепи делятся на составляющие и замыкающие. Основное свойство размерных цепей заключается в том, что сумма проекций составляющих звеньев на какую-либо ось равна проекции замыкающего звена на ту же ось. В общем виде уравнение размерной цепи записывают в виде  , ,где  – размер замыкающего звена; – размер замыкающего звена;  – размер составляющего звена. – размер составляющего звена.Если предположить, что элементы размерной цепи имеют ошибки  , то , то Согласно теории ошибок для замыкающего звена  Это уравнение позволяет решать две задачи: прямую – по допускам составляющих звеньев цепи найти допуск замыкающего звена; обратную – по допуску на замыкающее звено найти допуск и на составляющие звенья. В случае если случайные ошибки звеньев независимы, среднюю квадратическую ошибку замыкающего звена определяют по формуле:  где  – средние квадратические ошибки составляющих звеньев. – средние квадратические ошибки составляющих звеньев.Если ошибки составляющих звеньев зависимы между собой, то необходимо учесть степень корреляционной зависимости между средними квадратическими ошибками  и и   Коэффициенты корреляции  находятся для попарно зависимых звеньев находятся для попарно зависимых звеньев  и и  . .Расчет точности разбивочных работ с использованием теории раз-мерных цепей наиболее целесообразен в тех случаях, когда допуск на замыкающее звено значительно больше допусков на составляющие звенья, т.е. в размеренной цепи имеется «компенсатор». |