География, 9 кл., теория по теме 10. География, 9 класс Теоретические материалы по теме 10. Северо западный район

Скачать 1.09 Mb. Скачать 1.09 Mb.

|

|

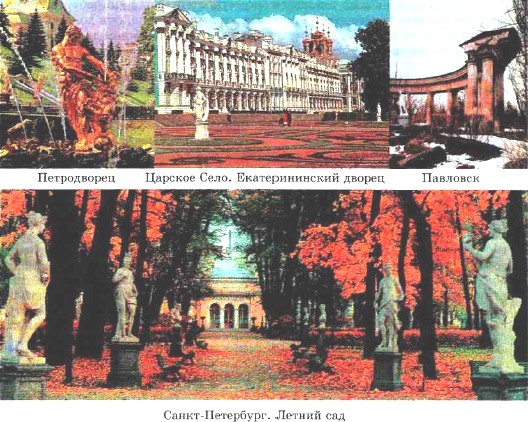

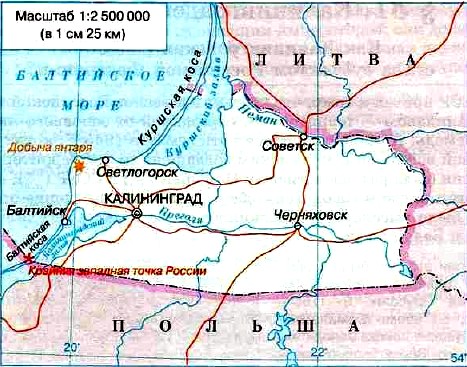

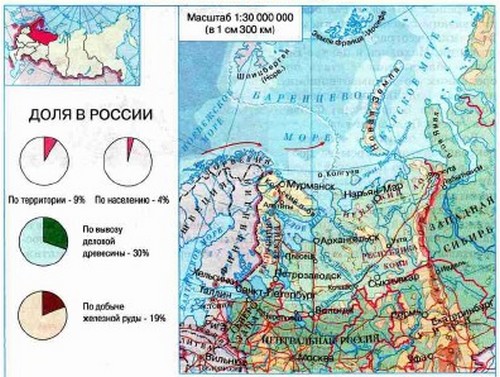

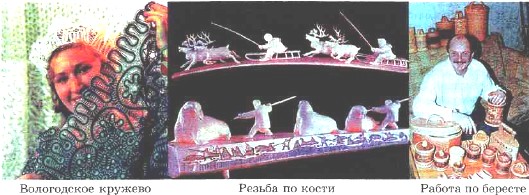

География, 9 класс Теоретические материалы по теме 10. Северо- Западный район. К Северо-Западу Европейской России обычно относят Северо-Западный район и отрезанную от основной территории нашей страны Калининградскую область.  Северо-Западный район — наименьший по площади, но важный по географическому положению район с особой ролью в развитии русской культуры. Его географическое положение определяется не только выходом к Балтийскому морю, но и тесными связями с Центральной Россией и Европейским Севером, соседством с балтийскими странами — Финляндией, Эстонией и Латвией. Последние два государства играли важную транспортную роль: через порты этих бывших республик СССР шел главный поток внешнеторговых грузов (в том числе экспортной нефти). После распада СССР Северо-Запад приобрел особое значение как связующее звено России с Западной Европой.  Рис. 80. Северо-Запад Понять географию Северо-Запада нельзя без знания особенностей природы этого края, скупой на урожаи, но дающей возможности заниматься животноводством, лесными промыслами, рыбной ловлей, ремеслом и торговлей. Каждый из вас, внимательно посмотрев на карту, сразу назовет среди природных достопримечательностей далеко проникающий на территорию района Финский залив Балтийского моря и синие пятна озер. Типичный ландшафт Северо-Запада — память о работе древнего ледника: валуны на полях, живописные гряды и холмы моренного происхождения, тысячи озер с чистой проточной водой, множество рек и речушек. Среди множества озер выделяются пять — Чудское, Псковское, Ильмень, Онежское и самое большое в Европе — Ладожское. Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? Крупнейшее в Европе озеро — Ладожское — возникло около 10 тыс. лет назад. Через несколько тысячелетий рыбные богатства и густые леса побережья привлекли сюда первого человека.  Рис. 81. Ладожское озеро Около 2,5 тыс. лет назад у озера выработался канал стока — русло реки Невы. Поэтому Нева — река молодая. Обитавшие на берегах озера финскоговорящие племена дали большому озеру имя Нево — с финского языка оно переводится как «море». От него, видимо, получила свое название и полноводная красавица Нева. Ладога имеет непохожие берега — северный изрезан узкими заливами, разделенными скалистыми островами (шхерами), остальные берега низкие и пологие, с песчаными пляжами и дюнами. Характер у озера «буйный», нередко случаются сильные штормы. Плавание по такому беспокойному озеру отпугивало в прошлом, представляет оно сложность и в наши дни. Ладога всегда имела большое хозяйственное значение. Здесь с давних времен процветало рыболовство. Основной лов рыбы ведется в южной мелководной части водоема. В озере водится 58 видов рыб.  Рис. 82. «Дорога жизни» Ладога сыграла огромную роль в годы Великой Отечественной войны, когда Ленинград оказался в кольце блокады, отрезанный от Большой земли. 900 долгих, тяжких дней и ночей длилась блокада города. С началом морозов, когда лед сковал озеро, по нему проложили дорогу, и 22 ноября 1941 г. колонна из 60 автомашин привезла по ней первый бесценный продовольственный груз для жителей блокадного Ленинграда. Несмотря на попытки врага сорвать снабжение осажденного города, бомбежки, минометный и артиллерийский обстрелы, поток грузов постоянно возрастал. «Дорогой жизни» назвали эту ледяную трассу. По ней в блокадный город подвозили продовольствие, оружие и боеприпасы, обратными рейсами вывозили больных и ослабевших ленинградцев, детей. Ныне на берегу, у железнодорожной станции Ладожское озеро, находится музей, посвященный легендарной «Дороге жизни».  Рис. 83. Памятник «Дорога жизни» Линия фронта к моменту наибольшего продвижения немецко-фашистских войск на восток (10 ноября 1941 г.) Ледяные трассы, проложенные зимой 1941/42 г. Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России Петербург с самого своего основания был «русско-западноевропейским» городом. Это проявилось и в составе его многонационального населения, и в архитектуре, и в культурной жизни, и в попытках императорской власти внедрять западные нововведения в российскую жизнь. Как шло формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Особенностью развития Северо-Запада в XVIII—XIX вв. была концентрация населения и хозяйства в Санкт-Петербурге. В отличие от Центральной России, где Москва росла в окружении множества экономических центров — будущих городов, ставших затем частью Московской агломерации, Санкт-Петербург, созданный волевым решением Петра I, развивался почти в «экономической пустыне»: его пригороды — это в основном дворцово-парковые ансамбли (Петергоф, Царское Село, Павловск и т. д.). Петербург быстро стал крупнейшим промышленным центром Российской империи. Здесь в основном развивались отрасли, работающие по государственным заказам: судостроение, производство вооружения (артиллерийские, пороховые, снарядные, оружейные заводы). С началом железнодорожного строительства развернулось также производство паровозов, вагонов, а еще позже — электротехнических изделий, автомобилей, самолетов. Для промышленности города была характерна привязка к внешним связям. Город использовал английский уголь, американский хлопок, металл из Швеции и Германии и т. д. Работая на импортном сырье, город поставлял в Россию готовую продукцию. Как изменилась роль Санкт-Петербурга в советское время? В советский период Санкт-Петербург, как и Москва, стал базой индустриализации всей страны, «всесоюзным конструкторским бюро», школой освоения новой техники. Заводы города принимали участие в оснащении новостроек, квалифицированные кадры рабочих и инженеров помогали осваивать новое оборудование.  Рис. 87. Хозяйство Санкт-Петербурга После революции 1917 г. Россия стала более «закрытой» страной, обособленной от Западной Европы. В советский период Петербург был вынужден переориентировать свои связи — с внешних на внутренние. Вместо английского угля промышленность города стала получать донецкий, а затем и печорский, вместо американского хлопка — хлопок из Средней Азии и т. д. Началось и промышленное развитие окрестностей города. В конце 1920-х гг. была построена ГЭС на реке Волхов, затем алюминиевый завод, работавший на ее базе; начата добыча бокситов, фосфоритов; построены две ГЭС на реке Свирь; позже — крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши, там же — ГРЭС и самая крупная электростанция района — Ленинградская АЭС в городе Сосновый Бор недалеко от Санкт-Петербурга. В самом Санкт-Петербурге промышленность специализировалась на наукоемком машиностроении: судостроении, производстве турбин и генераторов для электростанций, приборов. Санкт-Петербург, наряду с Москвой, стал крупнейшим центром российской оборонной промышленности. Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада СССР? После распада СССР у России остался лишь небольшой участок Балтийского побережья (правда, появилась еще часть территории бывшей Восточной Пруссии — Калининградская область, отрезанная, однако, от остальной территории России). Наша страна вынуждена платить большие деньги за транзит своих грузов через порты Эстонии и Латвии. Чтобы сократить эти затраты, необходимо построить новые порты уже на российской территории — то есть на побережье Финского залива. Но здесь нагрузка на природную среду и так уже достаточно велика, поэтому активисты «зеленых движений» — борцы за охрану природы — выступают против такого строительства. Санкт-Петербургу приходится наряду со многими экологическими проблемами, свойственными городам-миллионерам, решать одну специфическую и уникальную — предотвращать в городе регулярные наводнения из-за нагонных западных ветров, повышающих уровень воды в Финском заливе и преграждающих путь невской воде. Уникальными для России являются этнографические музеи Петербурга. Один из них — музей этнографии имени Петра Великого (расположенный на набережной Невы в одном здании со знаменитой кунсткамерой — собранием диковин, первым российским музеем, основанным еще Петром I). Залы музея посвящены культуре и быту народов различных стран и континентов; многие экспонаты привезены русскими путешественниками, географами и этнографами, участниками экспедиций, организованных Русским географическим обществом.  Рис. 88. Виды дворцово-парковых ансамблей А дворцово-парковые ансамбли окрестностей Санкт-Петербурга! Создаваемые как летние загородные резиденции императоров, они должны были, по замыслам их творцов, внушать иностранцам и россиянам должное почтение к столь богатой стране, ошеломлять посетителей своей роскошью. Калининградская область Как Калининградская область стала субъектом Российской Федерации? Распад СССР привел к тому, что один из субъектов Российской Федерации оказался анклавом — территорией, отрезанной от основного массива российских земель. А приобрела Россия эти земли в 1945 г., когда после Второй мировой войны по Потсдамским соглашениям вся территория Восточной Пруссии была разделена между Польшей (2/3) и СССР (1/3)» к которому отошел в том числе и город Кенигсберг. Немецкое население отовсюду бежало или было выселено, и Калининградскую область заселили выходцы из России и Белоруссии. Для России это уже была вторая попытка овладеть территорией Восточной Пруссии. В 1756—1762 гг., во время Семилетней войны, русские войска заняли эту территорию. Здесь была образована Кёнигсбергская губерния. Война шла очень успешно для России, прусские войска дважды были полностью разгромлены, а русская армия успела побывать и в Берлине; прусский король Фридрих II уже готовился к тому, чтобы стать русским вассалом, но в это время умерла императрица Елизавета и на русский престол вступил Петр III, преклонявшийся перед Фридрихом. Новый русский император заключил с Пруссией мир с отказом от всех завоеваний.  Рис. 89. Географическое положение Калининградской области Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? Для Советского Союза эта территория была важна как самый южный участок Балтийского побережья, с почти никогда не замерзающими портами. Сюда была перенесена главная база Балтийского флота (в город Балтийск на выходе из Вислинского залива), в Калининграде базировались мощные рыболовные флотилии, ловившие рыбу в Северной Атлантике, постоянно рос грузооборот торговых портов. Жизнь большей части населения области была связана с морем: обслуживанием военного, рыбного и торгового флотов, судостроением и судоремонтом, переработкой рыбы, подготовкой кадров для морского хозяйства и т. д.  Рис. 90. Калининградская область Природное богатство края — огромные, более 90% мировых, запасы янтаря. Его здесь добывают в единственном в мире янтарном карьере. Современное состояние области — это адаптация к совершенно новой ситуации — не только экономической (как и во всех других районах России), но и геополитической. Чтобы проехать по суше в Россию, жителю области надо пересечь три границы. Поэтому использование портов Калининградской области для российской торговли очень затруднено — гораздо проще использовать Санкт-Петербург. Перспективы развития области связаны с использованием ее экономико-географического положения. Находясь в центре Европы, область может стать посредником во взаимоотношениях стран Балтийского бассейна, портом для Белоруссии, Словакии, части Польши и т. д.  Рис. 91. Карьер по добыче янтаря Большое богатство области — рекреационные ресурсы ее побережья, особенно Куршской косы. Интерес у туристов вызывают и памятники старого Кенигсберга: один из крупнейших в Европе протестантских соборов (разрушенный бомбежками, он сейчас восстанавливается), в стене которого находится могила знаменитого немецкого философа Иммануила Канта (1724—1804), проработавшего всю жизнь в Кёнигсбергском университете; другие памятники культуры. Географическое положение и природа Европейского Севера России Европейский Север — самый большой по площади и самый холодный район в европейской части страны. Северное положение района отражают многие названия — возвышенность Северные Увалы, газопровод «Сияние Севера», города Северодвинск, Североморск. Как влияет северное положение на хозяйственную деятельность людей? Северное положение и полярная ночь, а следовательно, очень короткий летний сезон требуют дополнительного отопления и освещения как жилья, так и хозяйственных, административных зданий, более теплой одежды, ввоза разнообразных продуктов, особенно овощей, фруктов. Все это резко удорожает жизнь на Севере.  Длинный полярный день, однако, создает особые условия для растительности края. Количество часов освещения во время вегетационного периода на Севере больше, чем в средней полосе, что позволяет созревать многим сельскохозяйственным культурам. Уже в XVII в., используя особые агротехнические приемы, на Севере выращивали рожь, пшеницу, овес, лен, картофель, некоторые овощи. Природные зоны Европейского Севера — от ледяной (арктической) зоны до тайги. Самая значительная по площади — таежная зона с огромными (в европейских масштабах) запасами леса. В результате интенсивной рубки северные леса сильно пострадали, особенно вдоль рек и транспортных путей. На северо-востоке района, в Республике Коми, сохранился самый крупный в Европе массив девственных северотаежных лесов, практически не затронутых человеком. Эта территория (площадью более 30 тыс. км2) включена в список всемирного природного наследия под названием «Девственные леса Коми». Малоблагоприятные для жизни и хозяйственной деятельности условия Европейского Севера обусловили низкую плотность населения и концентрацию его в городах. В Мурманской области доля городского населения одна из -самых высоких в стране.  Почему XVII век стал периодом расцвета хозяйства Севера? Первые славянские поселения появились на Севере очень давно. Его древнейший город Белоозеро (современный Белозерск) впервые упомянут в летописи в 852 г. В течение нескольких последующих веков территория быстро заселялась — Север привлекал людей прежде всего пушниной, а также солью, в меньшей степени — рыбой. Значительные изменения в жизни Севера начались с конца XVI в., когда Балтийское побережье было захвачено шведами и торговля с Западной Европой могла вестись только через северные порты — вначале Холмогоры, а затем Архангельск.  Рис. 93. Вологда На торговом пути из Москвы в Архангельск быстро развивались города — Вологда. Тотьма, Великий Устюг. Выходцы с Севера активно участвовали в освоении восточных районов России, например, уроженцами Великого Устюга были знаменитые землепроходцы Семен Дежнев и Федот Попов (первыми в 1648 г. прошедшие Беринговым проливом), основатель русских поселений на Амуре Ерофей Хабаров, первооткрыватель Камчатки Владимир Атласов. В Сибири даже сложилась поговорка: «Без устюжан-ребят в Сибири дела не бывать». Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? После основания Санкт-Петербурга торговля с Западной Европой указом Петра I полностью переводится в новую столицу, и работа Архангельского порта почти прекращается. Практически прекращается и приток Переселенцев на Север. Более того, часть жителей Севера, особенно «мастеровых», архангелогородских корабелов и моряков, Петр I организованно (другими словами, насильно) переселяет в Санкт-Петербург и его окрестности. Таким образом, Север теряет не просто торговые и ремесленные занятия своего населения — район теряет и активных людей — носителей этих занятий. На Севере в этот период заметно развивались лишь районы, приближенные к новой столице. Оживление хозяйственной жизни в районах, лежащих вдали от Санкт-Петербурга, началось лишь в конце XIX в.  Рис. 94. Архангельск С 1880-х гг. в лесную промышленность Севера стал активно вторгаться иностранный капитал, лесозаготовки в бассейне Северной Двины резко возрастают. В Архангельске, расположенном в устье большой реки, охватывающей своим бассейном огромный лесной край, возникают десятки лесопильных заводов. С началом Первой мировой войны, когда русская армия остро нуждается в вооружении и боеприпасах (а перевозки по Балтийскому морю невозможны), снова резко возрастает значение Севера для связи России с Западной Европой. Какую новую роль стал играть Север в советский период? В 1930-е гг. Север называли «валютным цехом» страны. Для строительства новых фабрик и заводов, закупки машин и оборудования за рубежом нужна валюта. Экспорт леса резко возрастает. Чтобы увеличить лесозаготовки, используют принудительный труд: на Север ссылают сотни тысяч репрессированных — бывших «кулаков», «классово чуждых элементов» и прочих «врагов народа». Строятся новые лесопильные и целлюлозно-бумажные заводы. Особенно мощные целлюлозно-бумажные комбинаты возникают в самом Архангельске, а после войны в его пригороде Но-водвинске, Коряжме (близ Котласа) и в Сыктывкаре.  Рис. 95. Добыча апатитов в Хибинах На экспорт из Северного региона идут и апатиты. Крупные месторождения апатито-нефелиновых руд были открыты на Кольском полуострове, в горном массиве Хибин. Апатиты используются в России для получения удобрений, но в основном за пределами Европейского Севера. Удаленность Европейского Севера от основной (главной) полосы расселения была одной из причин создания на Новой Земле полигона для испытаний ядерного оружия (сначала в атмосфере и под водой, а после заключения международного соглашения о запрещении таких испытаний — под землей). Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? В связи с потерей большинства портов на Балтике (оказавшихся теперь за границей) снова возросло значение Мурманска и Архангельска для внешней торговли. В то же время экономический кризис привел к снижению лесозаготовок; многие жители лесных поселков остались без работы. В Печорском угольном бассейне началось закрытие наименее эффективных шахт, и уже полностью выселены в другие районы России жители одного из поселков близ Воркуты (поселок Хальмер-Ю). В лучшей ситуации оказалась черная металлургия: Череповецкий завод лишь ненамного снизил производство и нашел для своей продукции нишу на мировом рынке. Выводы Использование Северного морского побережья для связей с другими странами необходимо, но гораздо менее удобно, чем побережья Балтики: Север дальше от Центра России, период судоходства короче, условия плавания хуже. Современный Европейский Север — это географический район, в котором преобладают «первичные» виды деятельности: добыча полезных ископаемых, лесозаготовка, рыболовство и «нижние» этажи перерабатывающей промышленности — металлургия, деревообработка. Стимулом дальнейшего хозяйственного развития могут послужить такие факторы, как приморское положение, возможность расширения экспортного значения портов, развитие рекреационного хозяйства, совместная реализация хозяйственных проектов с соседними странами — Финляндией и Норвегией. Вопросы и задания У Европейского Севера нет ярко выраженной «региональной столицы». Какие города могли бы претендовать на эту роль? В чем преимущества и потенциальные возможности каждого из этих городов? Роль Европейского Севера в развитии русской культуры Культурное наследие Севера огромно. Трудно перечислить все его стороны. Например, Север сыграл роль «заповедника» устного народного творчества: здесь сохранились (и были записаны в XIX в.) былины, сказания, легенды, составленные еще во времена Киевской Руси и исчезнувшие в других районах нашей страны. Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Заселение и хозяйственное освоение Севера русскими в значительной степени было связано с монастырским строительством. У его истоков стояли ученики Сергия Радонежского, основателя знаменитого русского монастыря — Троице-Сергиевой лавры. Монастыри на Севере были центрами политической, хозяйственной и культурной жизни края. В суровых условиях Севера они создавали образцовые хозяйства, поражающие нас и сейчас уровнем организации, мудрыми решениями, техническими находками, любовью к земле. Один из многих примеров — уже знакомый вам Соловецкий монастырь; другой — остров Валаам, расположенный в северо-западной части Ладожского озера. Монастыри Севера называют «архитектурными жемчужинами» России. Величественные постройки, неповторимые пейзажи, гармония человека и природы побуждали к раздумьям о ценности и предназначении жизни, рождали творческие порывы. Какие художественные промыслы прославляли Север? Народные художественные промыслы на Севере — одна из составных частей народной культуры, сохранившейся здесь с давних времен. Один из наиболее известных промыслов — кружевоплетение.  Рис. 96. Кирилло-Белозерский монастырь К середине XV в. стал широко известен на Руси как центр иконописи, при нем росла ремесленная слобода; здесь была одна из крупнейших русских библиотек. В монастыре сейчас находится богатейшее собрание древнерусских икон.  Рис. 97. Валаам В течение XVII-XIX вв. упорным трудом монахи преобразили этот остров: были проведены дороги, посажены сады, организовано эффективное хозяйство, кустарные промыслы. Кружево плели во многих местах России. Кроме Вологды кружевоплетением славились города Центральной России — Елец, Мценск, Таруса и другие. Вологодская мещанка Анфиса Федоровна Брянцева придумала новый способ плетения узора на коклюшках и обучила этому сотни мастериц, которые и дали дальнейшую жизнь ныне известному во всем мире вологодскому кружеву.  Рис. 98. Художественные промыслы Севера По разным источникам информации определите центры этих художественных промыслов. Подумайте, могли ли повлиять на особенности народных промыслов природные условия края, где они возникали и развивались? Среди других художественных промыслов далеко за пределами края известны ажурная резьба по бересте, по дереву, плетение из лыка, резьба по кости, глиняные игрушки, чернение по серебру и т. д. Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у людей? Гордость Севера и всей России — русская деревянная архитектура. Самые известные памятники деревянной архитектуры собраны на территории музея под открытым небом на острове Кижи. Кижи — небольшой островок в Онежском озере. Еще с XV в. здесь существовало новгородское поселение — Спасский Кижский погост. В 1714 г. строится Преображенский собор — уникальный 22-купольный деревянный храм, созданный только при помощи топора без единого гвоздя. Высота его примерно равна высоте современного двенадцатиэтажного дома.  Рис. 99. Кижи. Преображенский собор Знаменитый исследователь Русского Севера, историк и архитектор А. В. Ополовников так описывает этот храм: «Уже первое знакомство с Кижами, когда подплываешь к острову, а издали кажется, что церковь стоит прямо на воде, настраивает даже самого трезвого человека на поэтический лад. Порой, особенно при восходе или заходе солнца, кажется, что эта церковь — не создание рук человеческих, а чудо природы— невиданный цветок или волшебное дерево, возросшее в этом суровом северном краю. Если вспомнить сравнение архитектуры с «застывшей музыкой», то Преображенская церковь в Кижах звучит как широкая русская песня, как торжественный героический хорал или поэтическая импровизация, рожденная в редкие минуты вдохновленного озарения, наконец, как радостный гимн во славу человека...»  Рис. 100. Малые Карелы Музей деревянного зодчества в Малых Карелах называют «энциклопедией народной архитектуры Севера». Чем отличались северные сельские избы и городской дом? Традиционная сельская изба и городской дом — еще одна страница культуры края. Вспомним, какие избы строили на Севере. Дома красивы, но строги, в украшениях нет излишества, чувство меры присутствует во всем. Многие дома имели гульбища — галереи — это опять учет природных условий Севера. Южнее дома становились более нарядными, украшенными затейливой резьбой, наличниками, уменьшались в размерах. Деревянная городская архитектура в XIX в. переняла эту нарядность и затейливость в оформлении домов разнообразными узорами, что придало красоту городам Севера, особенно Вологде. Вопросы и задания Составьте туристический маршрут по Карелии, Мурманской, Архангельской или Вологодской области. Какой вид туризма здесь предпочтительнее? В какое время года? |