ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕКЦИЯ № 1. География населения с основами демографии

Скачать 294.07 Kb. Скачать 294.07 Kb.

|

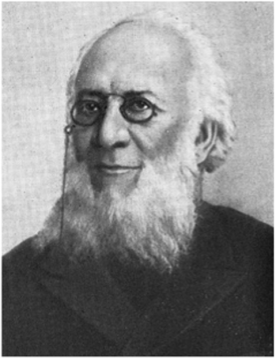

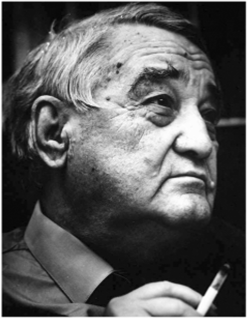

Развитие демографии в Европе в XIX в.Наиболее значимым для становления географии населения как науки стал XIX в. В Европе в этот период наибольшее развитие получило статистико-описательное направление исследований. И хотя в России статистика всегда представлялась исключительно «немецкой наукой», как наиболее соответствующая ментальности германцев, большинство наиболее выдающихся исследователей народонаселения в XIX в. были французами. К ним следует отнести таких ученых, как Жан Клод Ашиль Гийяр (1799—1876), Луи Адольф Бертильон (1821 — 1883), его сын — Жак Бертильон (1851— 1922), а также франкоговорящий бельгиец Ламбер Адольф Жак Кетле (1796-1874). Жан Клод Ашиль Гийяр получил гуманитарное образование во французской глубинке в г. Клермон-Ферран. Впоследствии он стал одним из основателей двух влиятельных научных организаций — Парижского статистического и Парижского ботанического обществ. В 1853 г. на 1-й сессии Международного статистического конгресса в Брюсселе Гийяр выступил с докладом об организации статистики населения, предложив составить единую международную номенклатуру болезней и причин смерти. Усовершенствовав метод Э. Галлея, Гийяр рассчитал таблицы смертности для Франции за 1840—1849 гг. Именно Гийяр вошел в историю как автор термина «демография», появившегося впервые в названии его книги «Элементы статистики человека, или Сравнительная демография» (1855). Эту новую для того времени науку он определил так: «...В наиболее широком смысле, это — естественная и социальная история человеческого рода. В ограниченном смысле, который мы ей здесь придаем, это математическое знание населений, их общего движения, их физического, гражданского, интеллектуального состояния». Гийяр был противником мальтузианства и на основе анализа статистических данных стремился доказать, что население растет в соответствии с имеющимися средствами существования. Ученый считал, что при увеличении объемов производства увеличивается и народонаселение, а когда производство продуктов понижается, численность народонаселения уменьшается в тех же пропорциях. Мнение Гийяра о том, что у всех народов количество рожденных детей «никогда не превышает нормы», т.е. того количества, которое можно прокормить, является очень спорным и сегодня[1]. Французский демограф, доктор медицины Луи Адольф Бертильон в 1876—1883 гг. возглавлял Статистическое бюро Парижа и являлся одним из основателей и вице-президентом Французского антропологического общества. Л. А. Бертильон был в числе первых крупных ученых, признавших существование демографии как науки, изучающей естественное и механическое движение населения. Организуя Международные конгрессы гигиены и демографии, Бертильон способствовал распространению демографических знаний через сотрудничество ученых разных стран. Жак Бертильон, сын Л. Бертильона, являлся не только известным французским демографом, но и видным общественным деятелем, основавшим в 1896 г. «Национальный союз за увеличение численности французского населения»1 Он внес заметный вклад в развитие демографии, которую определил как науку, занимающуюся изучением коллективной жизни. Ж. Бертильон писал, что: «Цель ее состоит в изучении причин, в силу которых общества развиваются, восстанавливаются, и, в конце концов, приходят в упадок и погибают. Она рассматривает как физический, так и нравственный склад каждого народа; рассматривает, какие занятия доставляют ему средства к жизни; она исследует, как и почему люди вступают в брак, в каком количестве они размножаются и как воспитывают детей и пр. Она указывает, наконец, при каких обстоятельствах, в каком возрасте и в силу каких причин люди умирают»[2] [3] [4]. Являясь сторонником теории популяционизма* и критиком мальтузианства, Бертильон занимался вопросами организации переписей населения, изучением процессов рождаемости и смертности. К числу наиболее интересных работ Бергильона относятся: «Введение в курс антропологии» (1877), «Влияние брака на склонность к самоубийству» (1880), «Статистика движения населения во Франции» (1880), «Демографические исследования развода и разделения в разных странах Европы» (1883). Бертильон продолжил дело своего деда Ж. К. Гийяра и приложил много усилий для принятия международным сообществом единой номенклатуры причин смерти. Открытия и заблуждения Ж. Бертильон был горячим сторонником увеличения численности населения Франции за счет повышения рождаемости и борьбы с преждевременной смертностью. Для этого ученый предлагал поощрять мужчин и женщин вступать в брак, подкрепляя это статистическими исследованиями. Он писал: «Женитесь, если вы хотите долго жить. Женатый мужчина или женщина имеет в три раза больше шансов иметь хорошую и высокую продолжительность жизни по сравнению с никогда не вступавшими в брак... Смертность среди вдов, несомненно, намного выше, чем среди замужних женщин того же возраста. Смертность вдов 20—25 лет вдвое больше, чем замужних женщин этого же возраста... Женатые люди ведут более нормальный образ жизни... Их физическая жизнь, как и их нравственная жизнь, здоровее, спокойнее, и более естественна. Другие объяснения также могут быть, но, на мой взгляд, они не стоят этого»[5]. Выдающимся ученым, ставшим одним из создателей научной статистики, является бельгиец Ламбер Адольф Жак Кетле. Разносторонне образованный человек — математик, астроном, метеоролог, социолог — А. Кетле большинство своих научных трудов посвятил статистике. Все его работы в данной области были связаны с изучением народонаселения и сыграли немалую роль в становлении демографической науки в середине XIX в. В этой сфере особо важен его труд «Человек и развитие его способностей, или Опыт общественной физики», в котором Кстле установил, что такие массовые общественные явления, как рождаемость, смертность, преступность и ряд других, подчиняются определенным закономерностям. Именно Кетле выдвинул концепцию «среднего человека» как среднестатистический показатель, характеризующий то или иное общество. Правда, превратить эту концепцию в обоснованную научную теорию у ученого не получилось. Работы Кетле стали важным этапом в изучении массовых общественных явлений, и не только демографических. Именно Кетле подготовил и провел в 1846 г. в Бельгии первую в современном понимании перепись населения, применив ряд новых для своего времени принципов учета населения. Так, ученый впервые предложил учитывать одновременно и наличное, и постоянное население, проводить переписи по принципу од- нодневности, применять метод самосчисления, а сведения о населении собирать с помощью специальных бланков переписи и инструкций к ним. Одним из наиболее модных течений второй половины XIX в. на Западе стал географический детерминизм — концепция, признающая решающее влияние географической среды на формирование основных характеристик человеческого общества. Одним из популяризаторов данной теории был известный французский географ, социолог Жак Элизе Реклю (1830— 1905), являвшийся также одним из теоретиков анархизма. Будучи профессором географии в Брюсселе, Э. Реклю издал фундаментальную работу в 19 томах «Земля и люди. Всеобщая география», в которой попытался дать общую картину развития человечества и описание ряда стран. Этот труд он писал более 20 лет (1873—1893), ежегодно публикуя по одному тому объемом около 900 страниц текста с большим количеством карт, чертежей и рисунков. Не менее важным вкладом Реклю в географию стал другой его фундаментальный труд «Человек и Земля» (шесть томов), в котором ученый показал, как человек своим трудом воздействует на географическую среду и изменяет ее. Среди трудов других русских демографов того времени необходимо отметить работы о народонаселении Евдокима Филипповича Зябловского (1763—1846). Разданные в начале XIX в., сегодня они выглядят несколько примитивными, подо 1860-х гг. это были наиболее известные работы по географии России вообще и географии населения в частности. Среди основных трудов Зябловского следует выделить изданное в 1808 г. 1  П. П. Семёнов- Тян-Шанский «Статистическое описание Российской империи в нынешнем ее состоянии с предварительными понятиями о статистике и о Европе вообще в статистическом виде», а также вышедшие в 1831 — 1837 гг. работы «Российская статистика» и «География Российской империи». Значительный вклад в становление экономической географии как науки в целом и географии населения в частности внес Пётр Петрович Семёнов (1827—1914). Выдающийся русский географ и статистик, известный общественный деятель, член Санкт-Петербургской академии наук (1873), Семёнов являлся организатором и участником многих научных экспедиций, среди которых наиболее известной стала экспедиция в горы Тянь-Шань в 1856—1857 гг. Исторический экскурс В первое свое путешествие в Центральную Азию II. П. Семёнов отправляется в 1856 г. Несмотря на молодость (29 лет), к этому времени Пётр Петрович уже имеет опыт экспедиционных работ в Черноземной полосе европейской России, является действительным членом Русского географического общества (1849), хорошо знаком с трудами выдающихся ученых-географов того времени (А. Гумбольдт, К. Риттер и другие). В течение двух лет Семёнов исследует горы Тянь- Шань, проникает в места, ранее недоступные для европейцев, делает выдающиеся географические открытия. Так, он опроверг утверждение Гумбольдта о наличии в горах Центральной Азии действующих вулканов, что имело важнейшее значение для правильного представления о геологии этого региона и понимания природы вулканизма как природного явления. Семёнов определяет высоту снежной линии в горах Тянь-Шань и открывает ледниковую область в районе одного из наиболее труднодоступного горного района — Хан-Тенгри. Его исследования в области геологии, ботаники, этнографии обогатили мировую науку. Вторая половина XIX — начало XX в. были периодом расцвета русской науки во всех областях знаний. Не стала исключением и возникшая незадолго до этого новая научная дисциплина — география населения. Именно на это время приходится деятельность известного русского ученого-геогра- фа Александра Ивановича Воейкова (1842—1916). А. И. Воейков учился в Германии в Геттингенском университете, где получил степень доктора философии (1865), долгое время работал за границей, а с 1882 г. преподавал в Санкт-Петербургском университете. Кроме того что Воейков стал основоположником климатологии в России, он также изучал вопросы народонаселения и его воздействия на природную среду. В своих работах «Распределение населения Земли в зависимости от природных условий и деятельности человека» (1906) и «Способы воздействия человека на природу» (1892) он рассмотрел географическое распределение человечества, географию продовольственных ресурсов как предпосылку и следствие размещения населения. Воейков также занимался проблемами колонизации и переселений, особенностями механического и естественного движения населения. Он считал, что решающим фактором в размещении населения является, прежде всего, сам человек, а не только окружающая его природа. В работе «Людность селений европейской России и Западной Сибири» (1909) Воейков определил не только количественные показатели расселения, но и качественный его характер, рассматривая людность поселений как результат природных условий, особенностей быта населения и истории. По-настоящему великий ученый является специалистом в самых различных областях знаний. Таким универсальным ученым был и Дмитрий Иванович Менделеев (1834—1907). Если большинству современных россиян Дмитрий Иванович известен лишь как человек, открывший периодическую таблицу химических элементов, и автор труда о соединении спирта с водой, то это очень обидно, так как значение работ Д. И. Менделеева для российской науки куда как более значительно. Профессор Санкт-Петербургского университета, общественный деятель, Менделеев в своих трудах по экономике, просвещению, проблемам народонаселения, связанным с развитием производительных сил России, предложил программу освоения природных богатств страны, делая упор на необходимость ее ускоренного промышленного развития. В работах по народонаселению Менделеев отвергал взгляды Т. Мальтуса и его последователей, утверждая, что «...высшая цель политики яснее всего выражается в выработке условий для раз- множения людского»[1]. Исторический экскурс Научные интересы Д. И. Менделеева не ограничивались только химией. Ученый занимался вопросами воздухоплавания, кораблестроения, метрологии, экономики, горнозаводского дела, народного образования. В 1890—1898 гг. по заказу Морского министерства Менделеев изобретает бездымный (пироксилиновый) порох, в котором остро нуждалась российская военная промышленность. В 1891 г. Менделеев участвует в разработке таможенного тарифа, а в 1893 г. создает Главную палату мер и весов. Существуют разного рода истории о том, что Менделеев стал также известен «производством чемоданов», которое якобы было его увлечением. Действительно, в юношеские годы Дмитрий Иванович волею случая приобрел опыт переплетных и картонажных работ и в зрелые годы часто самостоятельно делал картонные коробки для своих рукописей и фотографий. Часто ссылаются па одну «историю», которая, видимо, и положила основу различным анекдотам на эту тему. Однажды ученый купил материал для своих поделок в Гостином дворе и услышал за спиной такой диалог: «Кто этот почтенный господин?» — «Неужели не знаете? Это известный чемоданных дел мастер Менделеев», — с уважением в голосе ответил продавец[2]. В сочинениях «Заветные мысли» (1903—1905) и «К познанию России» (1906) Менделеев обобщил данные первой переписи населения России 1897 г. и дал прогноз численности населения страны до конца XX в. Одним из первых в русской науке проанализировал динамику численности населения Земли в исторический период и считал, что в перспективе численность населения планеты стабилизируется. Впервые в отечественной научной литературе Менделеев рассмотрел вопрос о демографической нагрузке экономически активного населения детьми и лицами пожилого возраста, указал на объективность начавшегося в России процесса старения населения и его взаимосвязь с изменением рождаемости. Ученый считал, что изменение в характере воспроизводства населения будет связано с эволюцией женской занятости, что собственно и произошло в XX в. не только в России, но и на Западе. Менделеев провел подробный сравнительный анализ возрастной структуры населения более чем двух десятков стран мира, на основе которого попытался дать математическое выражение закономерности распределения населения по возрастам. Экономико-географические идеи ученого связаны также с определением центра населенности на территории России и в целом с решением проблем размещения населения. На конец XIX — начало XX в. приходится и пик картографических изданий в области географии населения. Распределение населения по территории Российской империи, его этнический и религиозный состав становятся предметом изучения экономико-географов. Среди таких исследователей необходимо отметить Вениамина Петровича Семёнова-Тян-Шанского (1870—1942), сына П. П. Семёнова-Тян-Шанского. Вениамин Петрович окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт- Петербургского университета (1893), принимал участие в проведении первой переписи населения России 1897 г. В 1899—1914 гг. являлся редактором и одним из авторов многотомного издания «Россия. Полное географическое описание нашего отечества». Большой вклад В. П. Семёнов-Тян-Шан- ский внес в изучение систем расселения. Он является автором монографии «Город и деревня европейской России» (1910), в которой дал подробное районирование территории страны по типам заселения, снабдив работу большим количеством карт и картосхем. Эта работа, анализирующая людность городских поселений европейской части России, промышленность и торговлю, стала первой в мире монографией по геоурбанистике. Помимо фундаментальных работ по страноведению и описанию территории России, В. П. Семёнов-Тян-Шанский внес большой вклад в развитие теоретической базы географической науки. Он впервые применил для исследований расселения математические методы, обогатил теорию и практику экономико-географического районирования, и по праву считается первым отечественным теоретиком политической географии. Именно политический аспект его географических исследований, обвинение в приверженности к антропогеографии и геополитике привели к опале ученого в 30-е гг. XX в. Приступив в 1922 г. к масштабному проекту составления подробной карты плотности населения европейской России, В. П. Семёнов-Тян-Шанский не смог реализовать его из-за политических гонений. Из 110 листов удалось опубликовать только 47. В. П. Семёнов-Тян-Шанский умер в феврале 1942 г. в блокадном Ленинграде, отказавшись от эвакуации. География населения в XX в. Если до начала XX в. основным направлением развития демографии и географии населения был сбор статистического материала и его обработка (в том числе составление тематических карт) и само это направление можно назвать статистико-описательным, то первая половина XX в. стала периодом развития теоретических идей в географии населения. В зарубежной географии в это время преобладают антропогеографические идеи, восходящие к трудам французских философов и социологов XVIII в. Шарлю Монтескье и Жоржу-Луи Бюффону, выводивших «дух законов общественного развития» из природных условий. Некоторые идеи антропогеографии оказали известное влияние на формирование французской школы «географии человека», основателем которой был известный французский ученый Поль Видаль де ла Блаш (1845— 1918). Данная географическая школа зародилась во Франции в конце XIX в. Ее представители определяли задачу географии как изучение взаимоотношений земли и человека, уделяя основное внимание влиянию гею графической среды на разные формы человеческой деятельности и наоборот — роли человека как фактора, изменяющего среду обитания. Это позволило им дать характеристики различных районов Земли с обзором занятий, образа жизни, особенностей расселения населения. Региональные обзоры, составленные представителями данного научного направления, содержат большой фактический материал, особенно природоведческого и этнографического характера. В отличие от антропогеографии сторонники школы «географии человека» рассматривали «взаимные отношения» природы и общества, с особым вниманием именно к природному влиянию на социум. Главный труд П. Видаль де ла Блаша «Принципы географии человека» (1922), изданный уже после смерти автора, и основанный им в 1891 г. французский географический журнал «Анналы географии» («Annales de geographie») определили направления дальнейших исследований. В последующем труды представителей французской школы «географии человека» (Ж. Брюн, А. Деманжои, Л. Галлуа, Э. Де-Мартоин, А. Боли, Ж. Сион, Р. Бланшар, Ф. Моретт, П. Дени), в первую очередь многотомное издание «Всеобщей географии», оказали существенное влияние на развитие географии вообще и географии населения в особенности. Наибольшую популярность «география человека» как научная школа получила в странах Западной Европы и Латинской Америки. В отличие от немецких ученых, заложивших начало изучению политической географии, Видаль де ла Блаш нс был сторонником географического фатализма. Как и другие последователи французской географической школы, он критически относился к германской интерпретации геополитических учений, получивших известность, прежде всего, благодаря трудам Ф. Ратцеля. Блаш полагал, что воля и инициатива человека влияют на исторический процесс не меньше, чем исходные природные условия. В опубликованной в 1898 г. работе, посвященной Ратцелю, Блаш впервые выдвинул тезис о том, что «человек, так же как и природа, может рассматриваться в качестве географического фактора» — и не столько пассивного, сколько активно воздействующего и направляющего процессы на земном шаре, но действующего не изолированно, а в рамках природного комплекса. И если Ратцель и его последователи уделяли важнейшее внимание географическому положению государства (Lage) и «чувству пространства» (Raumsinn), то сторонники Блаша — «поссибилисты» — рассматривали географическое положение лишь как «потенциальную возможность», которая может актуализироваться и стать политическим фактором, а может и не актуализироваться. И это во многом зависит от субъективного фактора — человека, это пространство населяющего. Разновидностью «географии человека» можно считать и североамериканскую школу энвайронментализма, представитель которой Э. Симпл на примере исторического развития США и стран Средиземноморья сделал попытку изложить в духе теории Ф. Ратцеля прямую зависимость развития общества от природных условий. В своих работах Симпл, а также Р. Смит и Г. Тэйлор конкретными примерами иллюстрируют решающее значение воздействия природных условий на географическое разделение труда. Особое направление в энвайроментализме занимают работы Элсуорта Хантингтона (1876—1947), предложившего концепцию прямой зависимости уровней развития стран от факторов климата (гак называемая теория климатического оптимума). Ученый пытался обосновать этим прогресс в экономическом развитии стран умеренного климатического пояса и «естественную» отсталость народов, заселявших другие природные зоны. Несмотря на то что многие положения концепции энвайронментализма являются более чем спорными, в работах его сторонников содержится интересный фактический материал о связях человеческой деятельности с природными факторами и роли изменений климата в истории человечества. Другое научное направление, изучающее взаимосвязь между человеком и природой, ставшее популярным в начале XX в., получило название «экология человека» (или «социальная экология»). Она возникла после публикации в 1921 г. совместной работы американских социологов Роберта Парка (1864—1944) и Эрнста Бёрджесса (1886—1966) «Введение в науку социологию». В этой работе впервые был введен термин «экология человека», конкретизированный в дальнейшем в трудах Р. Парка и его последователей (так называемая Чикагская школа американской социологии). Парк считал необходимой организацию эффективного контроля над сложными процессами городской жизни для установления согласия и порядка в отношениях между различными видами социальных общностей и группами населения в городах. Для исследований по географии населения на Западе во второй половине XX в. было характерно дробление предмета изучения на ряд дисциплин. Кроме собственно географии населения, стали выделять географию городов, географию миграций, географию сельской жизни и др. Большую популярность получила геоурбанистика — направление экономической и социальной географии, занимающееся комплексным анализом и изучением проблем, связанных с функционированием и развитием отдельных городов, их сетей и территориальных систем, особенно городских агломераций, а также внутренней географии городов различных типов. Среди исследований в области геоурбанистики необходимо отметить работы таких французских ученых, как Ж. Боже-Гарнье, Ж. Шабо («Очерки по географии городов» (1967)). С конца 60-х гг. XX в. большое внимание в общественной географии начинает уделяться процессам территориального перераспределения населения как между странами, так и внутри страны, а также различным типам его перемещений. В 1970-е гг. на Западе широко распространяется так называемый поведенческий подход в географии населения (behavioral geography) — изучение восприятия человеком окружающей среды и поведения людей в пространстве (передвижения, выбора места жительства и т.д.). С конца 70-х гг. XX в. некоторые географы, главным образом в Великобритании и США, акцентируют внимание на «географии благосостояния» — рассмотрении пространственного распределения различных групп населения в связи с распределением доходов, рабочих мест, безработицы, социального устройства и т.д. Для мировой географии населения с 1950—1970-х гг. стало характерно чрезвычайно широкое и бурное внедрение количественных методов и математического моделирования явлений и процессов. Это подняло исследования на качественно новый уровень, обогатило их методику. Развитие географии населения в России в XX в. имело совершенно иную направленность, чем в странах Запада. В 1920—1930-е гг. главное внимание советских ученых экономико-географов привлекали, прежде всего, проблемы рационального размещения производства и экономического районирования страны. В области географии населения в тот период разрабатывались только некоторые вопросы географии городов как «узловых пунктов» на экономической карте. До конца 30-х гг. XX в. раздел о населении в географической науке, но словам Н. Н. Баранского, «...выпал бесследно, провалившись между природой и хозяйством и между физической и экономической географией»[1]. Именно Николай Николаевич Баранский (1881 — 1963) создал районное направление в экономической географии СССР. Н. Н. Баранский придавал особое значение изучению населения как главного связующего звена между природной средой и хозяйством. Он сыграл большую роль в становлении географии населения в Советском Союзе и ее развитии начиная с 1950-х гг. В реабилитации данной области экономико-географических исследований после длительного перерыва 1920—1930-х гг. большой вклад внес другой советский экономико-географ Рафаил Михайлович Кабо (1886—1957). Именно Р. М. Кабо впервые в СССР стал с 1947 г. преподавать в Московском государственном университете и Московском государственном педагогическом институте курс географии населения. В своих работах Кабо обосновывал ведущую роль общественного производства в расселении и предложил методику географического исследования населения и населенных пунктов СССР. В своих работах Кабо уделял большое внимание процессу возникновения и развития городских систем расселения и анализу градообразующих факторов. Кроме непосредственного изучения демографических параметров городского населения, Кабо считал важным также исследование географии образа жизни населения. Наибольший расцвет географии населения в Советском Союзе приходится на вторую половину XX в. Именно в это время выходят исследования советских ученых в области расселения населения, географии городов, географии миграций и географии образа жизни. Одним из наиболее известных исследователей систем расселения и географии городов был Владимир Георгиевич Давидович (1906—1978) — экономист и экономико-географ. Основными направлениями научной деятельности В. Г. Давидовича были районная планировка и планировка городов. Давидович участвовал в проектировании крупнейших новостроек советского периода, исследовал закономерности расселения и динамику городских поселений в Советском Союзе. В 1956 г. он публикует большую работу «О типологии расселения в группах городов и поселков СССР»[2], а в дальнейшем проводит обстоятельное исследование всей сети городов страны. В этой работе содержится большое количество карт распространения новых и «сильно обновленных» городов, обосновывается новая типология городов, рассматриваются порайонные особенности развития их сети. В 1960-е гг. выходят две работы Давидовича: монография «Расселение в промышленных узлах» и второе издание учебного пособия «Планировка городов и районов. Инженерно- экономические основы». В сферу научных интересов Давидовича входило изучение городов-спутников в системе городских агломераций, исследование особенностей взаимосвязанного расселения в пригородных зонах и процессы подвижности населения в СССР, включая маятниковые миграции. Начиная с 1950-х гг. изучение географии городов, в связи с активно идущими в стране процессами урбанизации, было очень актуальным направлением в исследованиях по географии населения. Большой вклад в развитие данного направления внес известный экономико-географ Вадим Вячеславович Покшишевский (1905—1984). До настоящего времени широко известны учебные пособия для высшей школы, написанные В. В. Покшишевским: ряд крупных разделов в книге «Экономическая география СССР. РСФСР» (1956, 1974), «География населения СССР. Экономико-географические очерки» и «География населения зарубежных стран. Экономико-географические очерки» (обе в 1971 г.) Покшишевский одним из первых российских экономико-географов рассмотрел географические аспекты миграций населения и возникающие в связи с этим проблемы освоения новых территорий. Ученый разработал методы оценки экстремальности природных условий в местах проживания населения и применил их в своих трудах по конкретным регионам страны. Большое внимание в своих работах Покшишевский уделял учету и анализу природных факторов при исследовании развития городов: он создал методику учета природных факторов в градостроительстве и в проектах районной планировки конкретных территорий. Среди других российских (советских) экономико-гсографов, занимавшихся проблемой географии населения, следует назвать таких ученых, как Юлиан Глебович Саушкин (1911 — 1982), Даниил Ильич Богорад (1902— 1966), Георгий Михайлович Ланно (род. 1923), Сергей Александрович Ковалёв (1912—1997), Евгений Наумович Перцик (род. 1931), Борис Сергеевич Хорев (1932—2003). В последние десятилетия все большую актуальность в географии населения приобретает исследование миграции населения. Если в советский период основные вопросы территориальной подвижности населения рассматривались в основном с точки зрения перераспределения трудовых ресурсов, то начиная с 1990-х гг. внутренняя и особенно внешняя миграция населения в России и сопредельных странах становятся объектом все более пристального внимания экономико-гсографов и демографов. Среди наиболее известных специалистов в области миграции населения, начавших свои исследования еще в 1960—1970-е гг., можно назвать Леонида Леонидовича Рыбаковского (род. 1931) и Виктора Ивановича Переведенцева (1931—2009), чьи работы заложили основы развития данного направления в нашей стране.  Л. Н. Гумилёв Л. Н. Гумилёв Говоря о развитии отечественной демографии в последние десятилетия, необходимо отметить работы таких исследователей, как Борис Цезаревич Урланис (1906—1981), Дмитрий Игнатьевич Валентей (1922—1994), Анатолий Иванович Антонов (род. 1936), Виктор Михайлович Медков (1945— 2008). К отдельному направлению географии населения следует отнести эгногеографические исследования великого русского ученого Льва Николаевича Гумилёва (1912—1992). В своих ярких и оригинальных работах, выполненных на стыке исторической и географической наук, Л. Н. Гумилёв показал пространственно-временную обусловленность трансформации этнических сообществ, выявил закономерности изменения качественных и количественных параметров, характеризующих население регионов Земли. Среди многочисленных научных трудов Гумилёва следует выделить такие фундаментальные работы по этнологии, как «Этногенез и биосфера Земли» (1979), «География этноса в исторический период» (1990), «Ритмы Евразии» (1992), «От Руси к России» (1992). Научные теории Сын известных поэтов Серебряного века Н. С. Гумилёва и А. Н. Ахматовой, Лев Гумилёв прожил очень трудную и яркую жизнь. За свое дворянское происхождение и независимые взгляды он несколько раз был арестован и в общей сложности почти 15 лет провел в тюрьмах и лагерях. По это не сломило его, и после реабилитации в 1956 г. Л. II. Гумилёв блестяще защищает докторские диссертации по истории (1961) и географии (1974). С 1960-х гг. Гумилёв разрабатывает пассионарную теорию этногенеза, объясняющую закономерности исторического процесса и его пространственную обусловленность. Придерживаясь взглядов, близких к евразийству, Гумилёв своими научными работами сформировал абсолютно новое и оригинальное направление в географии населения, соединив се с изучением этнических процессов в пространственно-временном континууме. |