02 Гистология. Гистология животных Эпителиальная ткань животных 3

Скачать 2.81 Mb. Скачать 2.81 Mb.

|

|

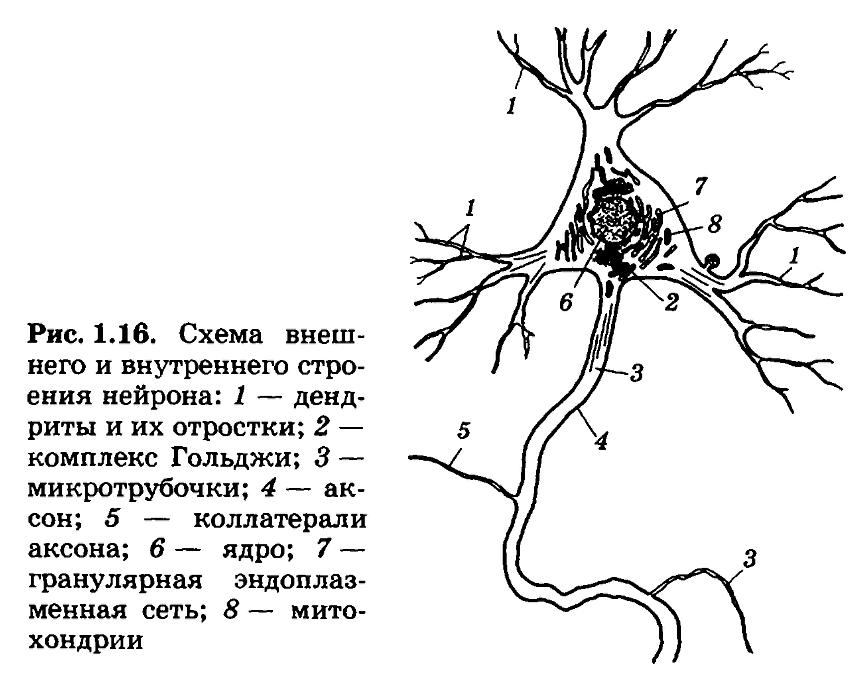

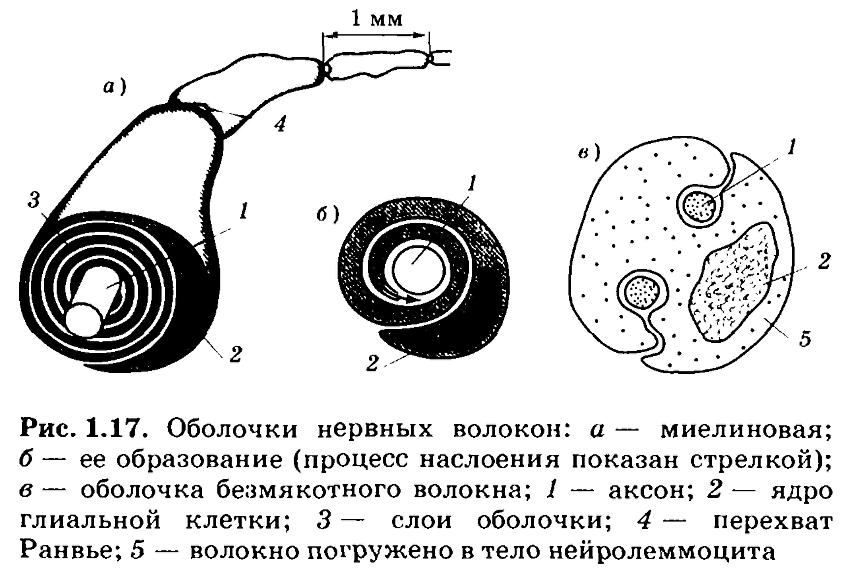

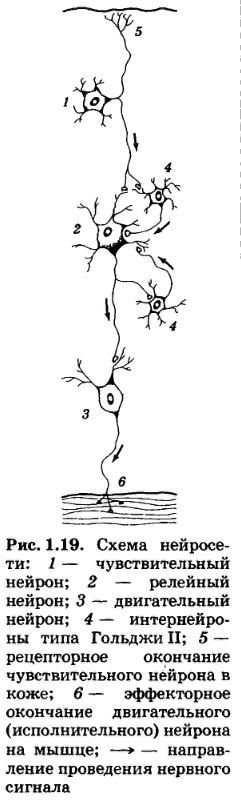

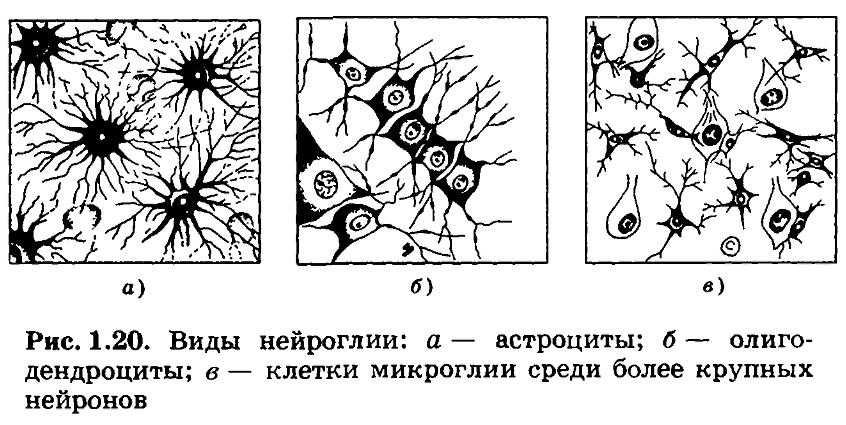

Гематопоэтические ткани Известны два типа гематопоэтической ткани - миелоидная и лимфоидная. В миелоидной ткани, или костном мозге, образуются эритроциты и гранулоциты, а в лимфоидной - лимфоциты и моноциты. Гематопоэтические ткани состоят из свободных клеток, лежащих в строме, образованной рыхлыми ретикулиновыми волокнами, которые нередко называют ретикулярной соединительной тканью. Миелоиднаяткань(костныймозг): строма образована очень рыхлой ретикулярной соединительной тканью, в которой имеются обширные межклеточные пространства. Строму пересекают многочисленные обширные тонкостенные кровеносные синусоиды, через которые зрелые кровяные клетки попадают в кровоток. Синусоиды выстланы фагоцитарными клетками, составляющими часть ретикулоэндотелиальной системы организма. Полагают, что все форменные элементы крови происходят из родоначальных клеток, называемых гемоцитобластами, которые дифференцируются в эритробласты - предшественники эритроцитов, миелоциты - предшественники гранулоцитов, лимфобласты предшественники лимфоцитов, монобласты - предшественники моноцитов и мегакариоциты, из которых образуются тромбоциты (кровяные пластинки). Лимфоиднаяткань: эта ткань ответственна за дифференцировку лимфоцитов. Известны три типа лимфоидной ткани: рыхлая лимфоидная ткань, в которой строма, образуемая ретикулярной соединительной тканью, преобладает над свободными клетками; плотная лимфоидная ткань, содержащая гораздо больше свободных клеток, погруженных в строму; узелковая лимфоидная ткань, содержащая плотные скопления свободных клеток. Свободные клетки - это главным образом лимфоциты, различающиеся по размерам и функциям. Среди них встречаются также плазматические клетки, дифференцировавшиеся из лимфоцитов, а иногда моноциты и эозинофилы. Некоторые из этих клеток являются фагоцитами. (к оглавлению) Нервная ткань. Н  ервная ткань состоит из нервных клеток — нейронов (10%) и вспомогательных нейроглиальных клеток (90%), или клеток-спутниц. ервная ткань состоит из нервных клеток — нейронов (10%) и вспомогательных нейроглиальных клеток (90%), или клеток-спутниц.Нейрон — элементарная структурно-функциональная единица нервной ткани. Основные функции нейрона: генерация, проведение и передача нервного импульса, который является носителем информации в нервной системе. Нейрон состоит из тела и отростков, причем эти отростки дифференцированы по строению и функции (рис. 1). Рис. 1. Схема внешнего и внутреннего строения нейрона: 1 — дендриты и их отростки; 2 — комплекс Гольджи; 3 — микротрубочки; 4 — аксон; 5 — коллатерали аксона; 6 — ядро; 7 — гранулярная эндоплазматическая сеть; 8 — митохондрии Длина отростков у различных нейронов колеблется от нескольких микрометров до 1—1,5 м. Длинный отросток (нервное волокно) у большинства нейронов имеет миелиновую оболочку, состоящую из особого жироподобного вещества — миелина. Она образуется одним из типов нейроглиальных клеток — олигодендроцитами. По наличию или отсутствию миелиновой оболочки все волокна делятся соответственно на мякотные (миелинизированные) и безмякотные (немиелинизированные). Последние погружены в тело специальной нейроглиальной клетки — нейролеммоцита (рис. 2). Р  ис. 2. Оболочки нервных волокон: а — миелиновая; б — ее образование (процесс наслоения показан стрелкой); в— оболочка безмякотного волокна; 1 — аксон; 2— ядро глиальной клетки; 3 — слои оболочки; 4 — перехват Ранвье; 5 — волокно погружено в тело нейролеммоцита ис. 2. Оболочки нервных волокон: а — миелиновая; б — ее образование (процесс наслоения показан стрелкой); в— оболочка безмякотного волокна; 1 — аксон; 2— ядро глиальной клетки; 3 — слои оболочки; 4 — перехват Ранвье; 5 — волокно погружено в тело нейролеммоцитаМиелиновая оболочка имеет белый цвет, что позволило разделить вещество нервной системы на серое и белое. Тела нейронов и их короткие отростки образуют серое вещество мозга, а волокна — белое вещество. Миелиновая оболочка способствует изоляции нервного волокна. Нервный импульс проводится по такому волокну быстрее, чем по лишенному миелина. Миелин покрывает не все волокно: примерно на расстоянии в 1 мм в нем имеются промежутки — перехваты Ранвье, участвующие в быстром проведении нервного импульса. Функциональное различие отростков нейронов связано с проведением нервного импульса. Отросток, по которому импульс идет от тела нейрона, всегда один и называется аксоном. Аксон практически не меняет диаметр на всем своем протяжении. У большинства нервных клеток это длинный отросток. Исключением являются нейроны чувствительных спинномозговых и черепных ганглиев, у которых аксон короче дендрита. Аксон на конце может ветвиться. В некоторых местах (у миелинизированных аксонов — в перехватах Ранвье) от аксонов могут перпендикулярно отходить тонкие ответвления — коллатерали. Отросток нейрона, по которому импульс идет к телу клетки, — дендрит. Нейрон может иметь один или несколько дендритов. Дендриты отходят от тела клетки постепенно и ветвятся под острым углом. Скопления нервных волокон в ЦНС называются трактами, или путями. Они осуществляют проводящую функцию в различных отделах головного и спинного мозга и образуют там белое вещество. В периферической нервной системе отдельные нервные волокна собираются в пучки, окруженные соединительной тканью, в которой проходят также кровеносные и лимфатические сосуды. Такие пучки образуют нервы — скопления длинных отростков нейронов, покрытых общей оболочкой. Если информация по нерву идет от периферических чувствительных образований — рецепторов — в головной или спинной мозг, то такие нервы называются чувствительными, центростремительными или афферентными. Чувствительные нервы — нервы, состоящие из дендритов чувствительных нейронов, передающие возбуждение от органов чувств к ЦНС. Если информация по нерву идет из ЦНС к исполнительным органам (мышцам или железам), нерв называется центробежным* двигательным или эфферентным. Двигательные нервы — нервы, образованные аксонами двигательных нейронов, проводящие нервные импульсы от центра к рабочим органам (мышцам или железам). В смешанных нервах проходят как чувствительные, так и двигательные волокна. В том случае, когда нервные волокна подходят к какому-либо органу, обеспечивая его связь с ЦНС, принято говорить об иннервации данного органа волокном или нервом. Тела нейронов с короткими отростками по-разному расположены относительно друг друга. Иногда они образуют достаточно плотные скопления, которые называются нервными ганглиями, или узлами (если они находятся за пределами ЦНС, т. е. в периферической нервной системе), и ядрами (если они находятся в ЦНС). Нейроны могут образовывать кору — в этом случае они расположены слоями, причем в каждом слое находятся нейроны, сходные по форме и выполняющие определенную функцию (кора мозжечка, кора больших полушарий). Кроме того, в некоторых участках нервной системы (ретикулярная формация) нейроны расположены диффузно, не образуя плотных скоплений и представляя собой сетчатую структуру, пронизанную волокнами белого вещества. Передача сигнала от клетки к клетке осуществляется в особых образованиях — синапсах. Это специализированная структура, обеспечивающая передачу нервного импульса с нервного волокна на какую-либо клетку (нервную, мышечную). Передача осуществляется с помощью особых веществ — медиаторов. Нейроны разнообразны по форме, числу отростков, величине. Тела самых крупных нейронов достигают в диаметре 100—120 мкм (гигантские пирамиды Беца в коре больших полушарий), самые мелкие — 4—5 мкм (зернистые клетки коры мозжечка). По количеству отростков нейроны делятся на мультиполярные, биполярные, униполярные и псевдоуниполярные. Мультиполярные нейроны имеют один аксон и много дендритов, это большинство нейронов нервной системы. Биполярные имеют один аксон и один дендрит, униполярные — только аксон; они характерны для анализаторных систем. Из тела псевдоуниполярного нейрона выходит один отросток, который сразу после выхода делится на два, один из которых выполняет функцию дендрита, а другой аксона. Такие нейроны находятся в чувствительных ганглиях (рис. 3). (к оглавлению)  Рис. 3. Типы нейронов: а — псевдоуниполярный нейрон; б — биполярный нейрон; в — мотонейрон спинного мозга; г — пирамидный нейрон коры больших полушарий; д — клетка Пуркинье мозжечка; 2 — дендрит; 2 — тело нейрона; 3 — аксон; 4 — коллатераль аксона Функционально нейроны подразделяются на чувствительные, вставочные (релейные и интернейроны) и двигательные. Чувствительные нейроны — нервные клетки, воспринимающие раздражения из внешней или внутренней среды организма. Двигательные нейроны — моторные нейроны, иннервирующие мышечные волокна. Кроме того, некоторые нейроны иннервируют железы. Такие нейроны вместе с двигательными называют исполнительными. Ч  асть вставочных нейронов (релейные, или переключательные, клетки) обеспечивает связь между чувствительными и двигательными нейронами. Релейные клетки, как правило, весьма крупные, с длинным аксоном (тип Гольджи I). Другая часть вставочных нейронов имеет небольшой размер и относительно короткие аксоны (интернейроны, или тип Гольджи II). Их функция связана с управлением состояния релейных клеток. асть вставочных нейронов (релейные, или переключательные, клетки) обеспечивает связь между чувствительными и двигательными нейронами. Релейные клетки, как правило, весьма крупные, с длинным аксоном (тип Гольджи I). Другая часть вставочных нейронов имеет небольшой размер и относительно короткие аксоны (интернейроны, или тип Гольджи II). Их функция связана с управлением состояния релейных клеток.Все перечисленные нейроны формируют совокупности — нервные цепи и сети, проводящие, обрабатывающие и запоминающие информацию (рис. 4). Рис. 4. Схема нейросети: 1 — чувствительный нейрон; 2 — релейный нейрон; 3 — двигательный нейрон; 4 — интернейроны типа Гольджи II; 5 — рецепторное окончание чувствительного нейрона в коже; 6 — эффекторное окончание двигательного (исполнительного) нейрона на мышце; → — направление проведения нервного сигнала На концах отростков нейронов расположены нервные окончания (концевой аппарат нервного волокна). Соответственно функциональному разделению нейронов различают рецепторные, эффекторные и межнейронные окончания. Рецепторными называются окончания дендритов чувствительных нейронов, воспринимающие раздражение; эффекторными — окончания аксонов исполнительных нейронов, образующие синапсы на мышечном волокне или на железистой клетке; межнейронными — окончания аксонов вставочных и чувствительных нейронов, образующие синапсы на других нейронах. Общее направление эволюции ЦНС — увеличение числа вставочных нейронов. Из более чем ста миллиардов нейронов человека не менее 70% составляют именно вставочные нервные клетки. Одной из особенностей нейронов является то, что после развития в эмбриональном периоде из клеток-предшественниц — нейробластов — нейроны существуют не делясь, т. е. постоянно находятся в интерфазе. Это биологически оправдано, так как в течение всей жизни организма между нейронами постоянно образуются новые связи. Они утрачивались бы в случае деления нейрона, и, следовательно, терялся бы индивидуальный опыт особи, «записанный» на синапсах. Необходимо также подчеркнуть высокую скорость обменных процессов в нервной ткани. Показателем этого в первую очередь является потребление кислорода. Установлено, что головной мозг человека, вес которого составляет 2—2,5% от веса тела, потребляет до 20% поступающего в организм кислорода. Как уже отмечалось, в нервную ткань, кроме нейронов, входят и клетки — спутницы нейронов — нейроглия (рис. 5).  Рис. 5. Виды нейроглии: а — астроциты; б — олигодендроциты; в — клетки микроглии среди более крупных нейронов. Клетки нейроглии (астроциты, олигодендроциты, микроглия) заполняют все пространство между нейронами, защищая их от механических повреждений (опорная функция). Их примерно в 10 раз больше, чем нейронов, и, в отличие от них, глиальные клетки сохраняют способность к делению в течение всей жизни. Кроме того, они образуют миелиновые оболочки вокруг нервных волокон. В ходе этого процесса олигодендроцит (в ЦНС) или его разновидность — шванновская клетка (в периферической нервной системе) обхватывает участок нервного волокна. Затем она образует вырост в виде язычка, который закручивается вокруг волокна, формируя слои миелина (цитоплазма при этом выдавливается). Таким образом, слои миелина представляют собой, по сути, плотно спрессованную цитоплазматическую мембрану. Нейроглия выполняет также защитную функцию. Она заключается, во-первых, в том, что глиальные клетки (в основном астроциты) вместе с эпителиальными клетками капилляров образуют барьер между кровью и нейронами, не пропуская к последним нежелательные (вредные) вещества. Такой барьер называют гематоэнцефалическим. Во-вторых, клетки микроглии выполняют в нервной системе функцию фагоцитов. Осуществляя трофическую функцию, нейроглия снабжает нейроны питательными веществами, управляет водно-солевым обменом и т. п. (к оглавлению) Мышечная ткань Мышечная ткань составляет до 40% массы тела млекопитающего. Она образуется из мезодермы зародыша и состоит из высокоспециализированных сократительных клеток или волокон, соединенных между собой соединительной тканью. В организме имеется три типа мышц, различающихся по характеру иннервации: произвольные (поперечно-полосатые), непроизвольные (гладкие) и сердечная мышца.

|