Гидрология. Химические и физические свойства природных вод

Скачать 2.29 Mb. Скачать 2.29 Mb.

|

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Дата | А | Б | Дата | А | Б | ||||

| Q | t | Q | t | Q | T | Q | t | ||

| 5.01 | 45 | 0 | 7 | -6 | 5.07 | 20 | +8 | 27 | +8 |

| 15.01 | 46 | -2 | 8 | -5 | 15.07 | 15 | +9 | 6 | +8 |

| 25.01 | 30 | -5 | 6 | -7 | 25.07 | 20 | +9 | 5 | +10 |

| 5.02 | 18 | -2 | 7 | -6 | 5.08 | 35 | +9 | 4 | +12 |

| 15.02 | 15 | 0 | 7 | -5 | 15.08 | 20 | +8 | 3 | +12 |

| 25.02 | 15 | 0 | 8 | -5 | 25.08 | 40 | +10 | 3 | +10 |

| 5.03 | 195 | +6 | 8 | -3 | 5.09 | 60 | +9 | 3 | +9 |

| 15.03 | 150 | +3 | 9 | -1 | 15.09 | 40 | +8 | 5 | +7 |

| 25.03 | 165 | +5 | 20 | +4 | 25.09 | 30 | +6 | 4 | +4 |

| 5.04 | 100 | +4 | 35 | +6 | 5.10 | 35 | +2 | 4 | +2 |

| 15.04 | 70 | +3 | 24 | +4 | 15.10 | 37 | +2 | 7 | +1 |

| 25.04 | 100 | +8 | 27 | +4 | 25.10 | 30 | +1 | 8 | 0 |

| 5.05 | 70 | +7 | 14 | +5 | 5.11 | 25 | 0 | 16 | 0 |

| 15.05 | 50 | +7 | 8 | +6 | 15.11 | 27 | -1 | 5 | -2 |

| 25.05 | 30 | +6 | 8 | +6 | 25.11 | 40 | -2 | 10 | -3 |

| 5.06 | 25 | +6 | 10 | +8 | 5.12 | 32 | -3 | 8 | -4 |

| 15.06 | 42 | +7 | 8 | +6 | 15.12 | 25 | -6 | 7 | -4 |

| 25.06 | 20 | +8 | 8 | +6 | 25.12 | 15 | -6 | 6 | -5 |

Вариант А. Ледостав до 1.03. и с 1.12, ледоход до 10.03, забереги с 1.11.

Вариант Б. Ледостав до 25.03. и с 25.11, ледоход до 10.04, забереги с 1.11.

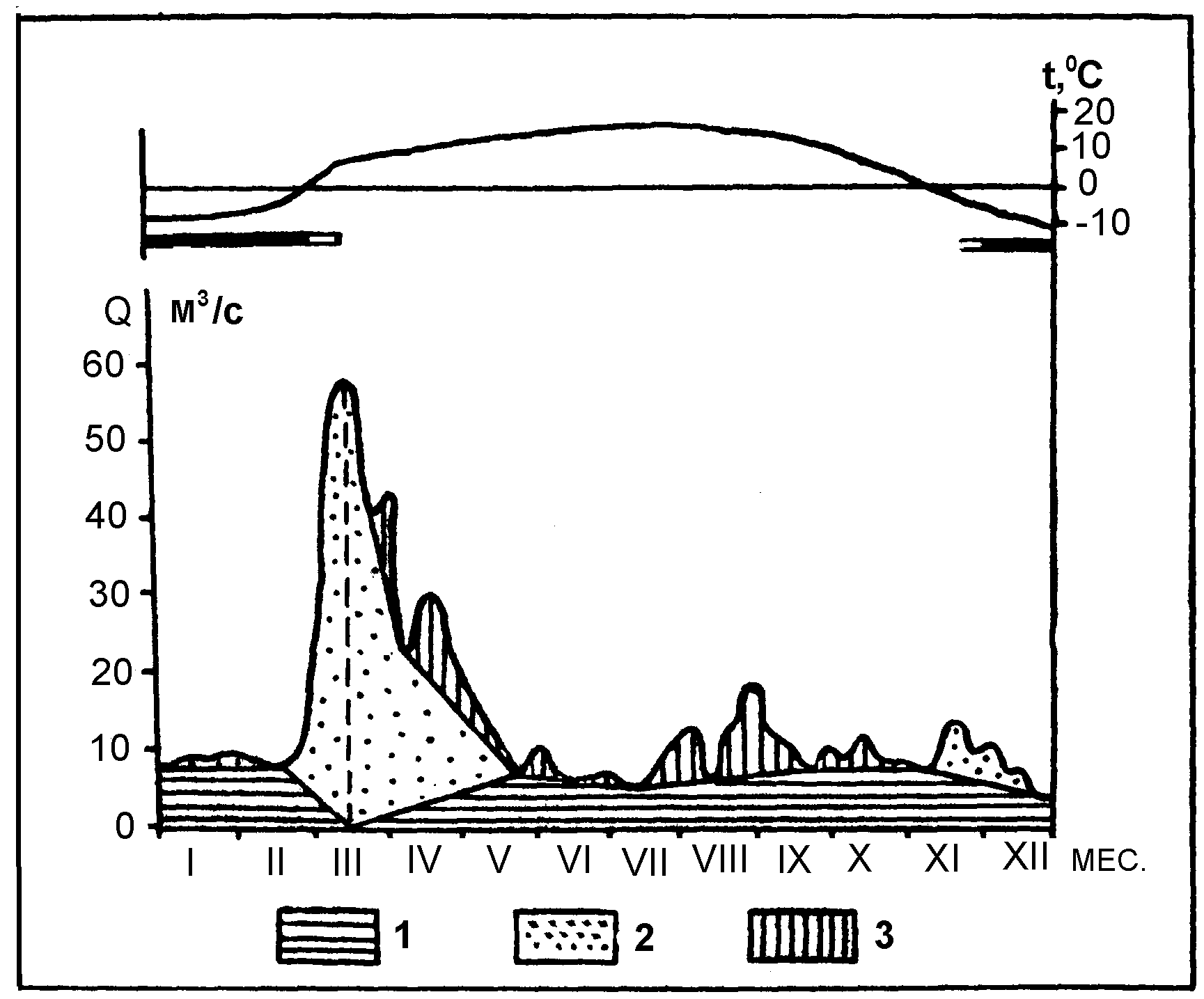

Над графиком изменения расходов построить график ледовых явлений (данные ниже таблицы 7). Периоды ледостава обозначить заштрихованной линией толщиной 3 мм, ледохода – незаштрихованной, заберегов – вертикальной штриховкой.

Над графиком ледовых явлений вычертить график температурных изменений в течение года.

Расчленить полученный гидрограф на снеговое, дождевое и грунтовое питание. Для этого найти на графике самый высокий пик расхода, приходящийся на снеговое питание (определяется по смене отрицательных температур положительными). Считается, что в этот период грунтовое питание равно 0 (рис. 6). Ближе к лету его доля увеличивается, а количество снеговых вод уменьшается, и к концу мая они иссякают. Поэтому справа и слева от точки с нулевым питанием грунтовых вод провести отрезки к ближайшим впадинам (участки кривой, где падение расхода сменяется его увеличением) на гидрографе. Все пики расходов (кроме самого большого) срезать отрезками, соединяющими соседние впадины кривой. Область графика, расположенная ниже срезающих отрезков, относится к грунтовому питанию. Срезанные пики, находящиеся в диапазоне положительных температур имеют дождевое питание. Остальная часть графика – снеговые воды. Участки графика с различным питанием заштриховать согласно условным знакам легенды.

Подсчитать количество см2, приходящихся на каждый вид питания. Для удобства полученные результаты занести в таблицу 8.

Таблица 8

Расчет объемов разного вида питания реки

| Питание | Площадь в см2 | «Цена» 1 см2 | Объем питания | |

| м3 | % | |||

| Снеговое | | | | |

| Дождевое | | | | |

| Грунтовое | | | | |

| Годовой объем стока | ∑ | 100 | ||

Определить «цену» 1 см2 в единицах объема (м3). Для этого 1 см вертикального масштаба (например, 10 м3/с) надо умножить на 1 см горизонтального (например, 2 декады, т.е. 20 сут): 1 см2 = 10 м3/с · 20 сут · 86400 с = 17,28 · 106 м3.

Перемножив данные колонок 2 и 3 таблицы 8, рассчитать объемы стока снегового, дождевого и грунтового питания.

Используя классификацию М.И. Львовича, проанализировать процентное соотношение разных видов питания и определить преимущественный тип питания.

ТЕМА 6. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧНОГО СТОКА

Материалы и оборудование:

Набор тестовых задач;

Калькулятор.

Понятия и определения.

Для количественной оценки речного стока применяются следующие характеристики:

Объем стока (W, м3) – количество воды, протекающее в русле реки через данный замыкающий створ, за определенный промежуток времени (за год):

W = TQ, (8)

где T – время, число секунд в году (31,54 · 106 с), Q – средний расход, м3/с.

Норма стока (У, м3/с) – средняя арифметическая величина стока (расхода), вычисленная за длительный (более 50 лет) период. Также она рассчитывается по формуле:

У = AF/T, (9)

где А – слой стока, мм; F – площадь водосбора, км2; T – время, число секунд в году (31,54 · 106 с).

Модуль стока (М, л/с·км2) – количество воды, стекающей с единицы площади (1 км2) за единицу времени (с):

M = Q/F, (10)

где Q – средний расход, м3/с; F – площадь водосбора, км2.

Слой стока (А, мм) – слой воды в мм, равномерно распределенный по площади F и стекающий с водосбора за некоторый промежуток времени:

A = W/F, (11)

где W – объем стока, м3; F – площадь водосбора, км2.

Коэффициент стока (ά, η, безразм.) – отношение величины (объема или слоя) стока к количеству выпавших на площадь водосбора атмосферных осадков, обусловивших возникновение стока:

ά (η) = А/Х, (12)

где А - слой стока, мм; Х – количество осадков, мм. Коэффициент стока изменяется от 0 до 1. Иногда его определяют с помощью эмпирических формул, например:

ά (η) =1-

где d – средний многолетний дефицит влажности воздуха, мм.

Задание 1. По данным, приведенным в таблице 9, и на основании формул (8-13) рассчитать характеристики речного стока, помеченные вопросительным знаком.

Таблица 9

Тестовые задачи для расчета характеристик речного стока

(индексы характеристик согласно разделу Понятия и определения)

| Вариант | У, м3/с | Q, м3/с | F, км2 | Х, мм | W, м3 | M, л/с ∙ км2 | А, мм | ά (η) | d, мм |

| 1 | - | 0,46 | 50 | 400 | ? | ? | ? | ? | - |

| 2 | 0,15 | - | ? | ? | ? | - | 190 | ? | 2,2 |

| 3 | - | ? | 40 | 500 | 13∙106 | ? | ? | ? | - |

| 4 | - | ? | 50 | 600 | ? | ? | 300 | ? | - |

| 5 | - | ? | 40 | 1600 | ? | ? | ? | 0,31 | - |

| 6 | - | ? | 70 | 500 | ? | 10,4 | ? | ? | - |

| 7 | - | ? | 90 | 600 | 26∙106 | ? | ? | ? | - |

| 8 | - | 0,40 | 70 | 500 | ? | ? | ? | ? | - |

| 9 | - | ? | 5 | 200 | ? | ? | 180 | ? | - |

| 10 | ? | - | 50 | 450 | ? | - | ? | ? | 2,5 |

| пример | - | 0,20 | 35 | 250 | ? | ? | ? | ? | - |

Примечание: «?» - найти, «-» - данные отсутствуют.

Методические указания.

Рассмотреть решение на примере, приведенном в таблице 9.

По формуле (8) определить объем стока (W, м3):

W = QT = 0,20 м3/с ∙ 31,54 ∙ 106 с = 6308000 м3 = 6,3 ∙ 106 м3.

Зная расход (Q) и площадь водосбора (F), определить из формулы (10) модуль стока (М, л/с ∙ км2), для чего значение расхода переводится из м3/с в л/с:

М = Q/F = 200 л/с : 35 км2 = 5,7 л/с ∙ км2.

Слой стока (А, мм) рассчитать с помощью формулы (11), для чего предварительно объем стока (W = 6,3 ∙ 106 м3) и площадь водосбора (Q = 35 км2) перевести, соответственно, в мм3 и мм2:

А = W/F = 6,3 ∙ 106∙ 109 мм3 : 35 ∙ 1012 мм2 = 180 мм.

Коэффициент стока (ά (η)) вычислить согласно формуле (12):

ά (η) = А/Х = 180 мм : 250 мм = 0,72.

Таким образом, все искомые величины найдены. Аналогично с применением формул (8-13) решаются все тестовые задачи.