Гидрология. Химические и физические свойства природных вод

Скачать 2.29 Mb. Скачать 2.29 Mb.

|

|

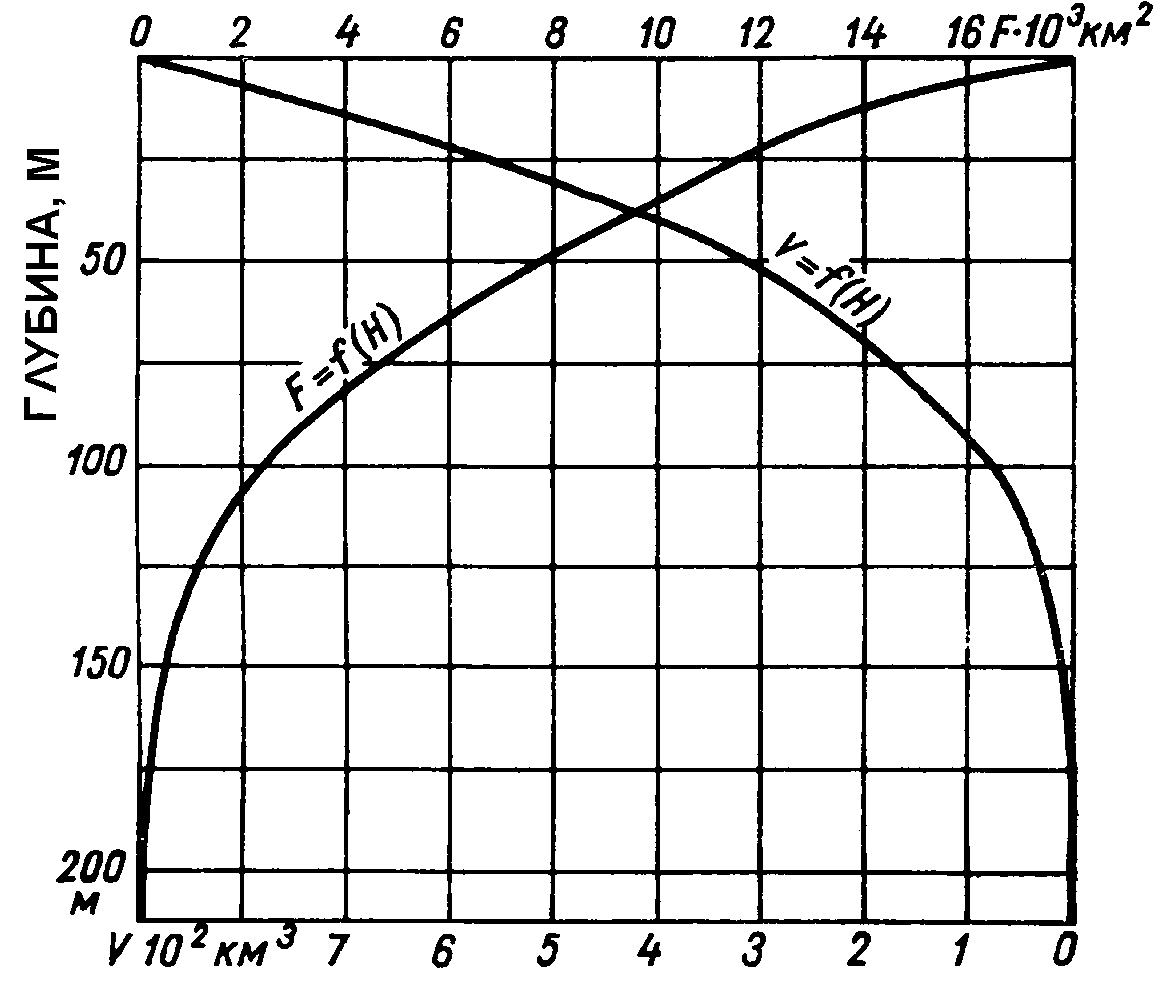

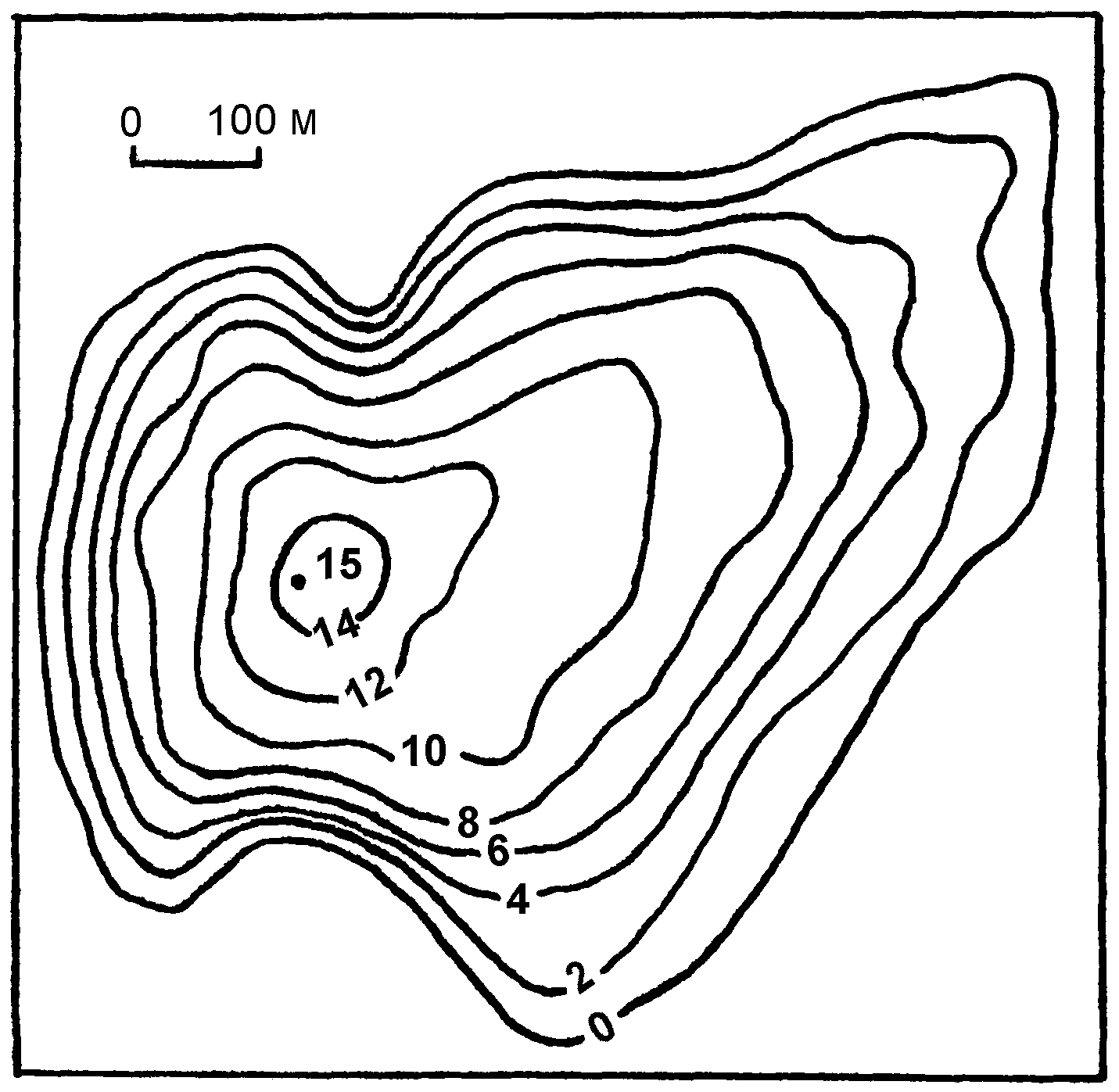

ТЕМА 7. МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЗЕРА Материалы и оборудование: Калька (15 х 15 см); Миллиметровка (15 х 15 см) – 2 шт; Простой карандаш, ластик, линейка; Калькулятор. Понятия и определения. Озеро – это естественный водоем с замедленным водообменом. Длина озера – кратчайшее расстояние между двумя наиболее удаленными точками береговой линии, измеренное по поверхности. Максимальная ширина озера – перпендикуляр к длине озера в наиболее широкой его части. Средняя ширина – частное от деления площади зеркала озера на его длину. Максимальная глубина – определяется по журналу промера глубин. Средняя глубина – частное от деления объема озера на площадь его зеркала. Длина береговой линии измеряется по нулевой изобате. Изрезанность береговой линии определяется путем сравнения с длиной окружности круга, равновеликого по площади, согласно формуле: Объем озера (объем котловины), заполненный водой до определенного уровня, - вычисляется как сумма отдельных слоев котловины, заключенных горизонтальными плоскостями, проведенными друг от друга на расстоянии h, где h – мощность элементарного слоя (сечение изобат): где Fi, Fi+1 , Fn, Fn+1 – площади, ограниченные изобатами. С изменением положения уровня воды в озере меняются все морфометрические характеристики. Изменение объема и площади озера в связи с изменением положения уровня (глубины) может быть представлено кривыми площадей (батиграфической кривой), объемов и средних глубин (рис. 7). Батиграфическая кривая показывает, какая площадь поверхности озера соответствует данной высоте стояния уровня или глубине, кривая объемов показывает, какой объем воды находится ниже любого заданного уровня (или глубины). Задание 1. Используя план оз. Песчаного (рис. 8), определить длину (l, м), среднюю (Вср., м) и наибольшую (Вmax, м) ширину, среднюю (Нср., м) и максимальную (Нmax, м) глубину озера, длину (L, м) и изрезанность береговой линии (k), построить кривые площадей и объемов. Методические указания. Вычертить план оз. Песчаного на кальку. Показать на плане отрезками длину и максимальную ширину и согласно масштабу определить их величины. Эти и другие искомые характеристики с их символами, формулами и значениями для удобства вписать в таблицу 10. Таблица 10 Морфометрические характеристики озера Песчаного

Площадь водной поверхности озера определить с помощью палетки. Аналогично рассчитать значения площадей, оконтуренных нижележащими изобатами для использования их в формуле (14). Полученные значения вписать в колонку 3 таблицы 11. Объемы элементарных слоев озера рассчитываются как полусуммы смежных площадей, умноженных на сечение изобат, а общий объем, как сумма объемов элементарных слоев. Данные таблицы 11 использовать для построения кривых площадей и объемов (рис. 7). Кривые строятся на миллиметровке.  Рис. 7. Кривые площадей и объемов озера Лесного Р  ис. 8. План оз. Песчаного Таблица 11 Площади и объемы элементарных слоев оз. Песчаного

Задание 2. По данным рисунка 7 построить кривую изменения средних глубин озера Лесного. Методические указания. Построить на миллиметровке координатную плоскость. На оси абсцисс нанести значения средних глубин, на оси ординат – истинных глубин. Масштаб последней должен совпадать с вертикальным масштабом рис. 7. Снять значения с кривых площадей и объемов от поверхности до дна через каждые 25 м и занести их в таблицу 12 (колонки 2 и 3). Таблица 12 Данные для построения кривой средних глубин озера Лесного

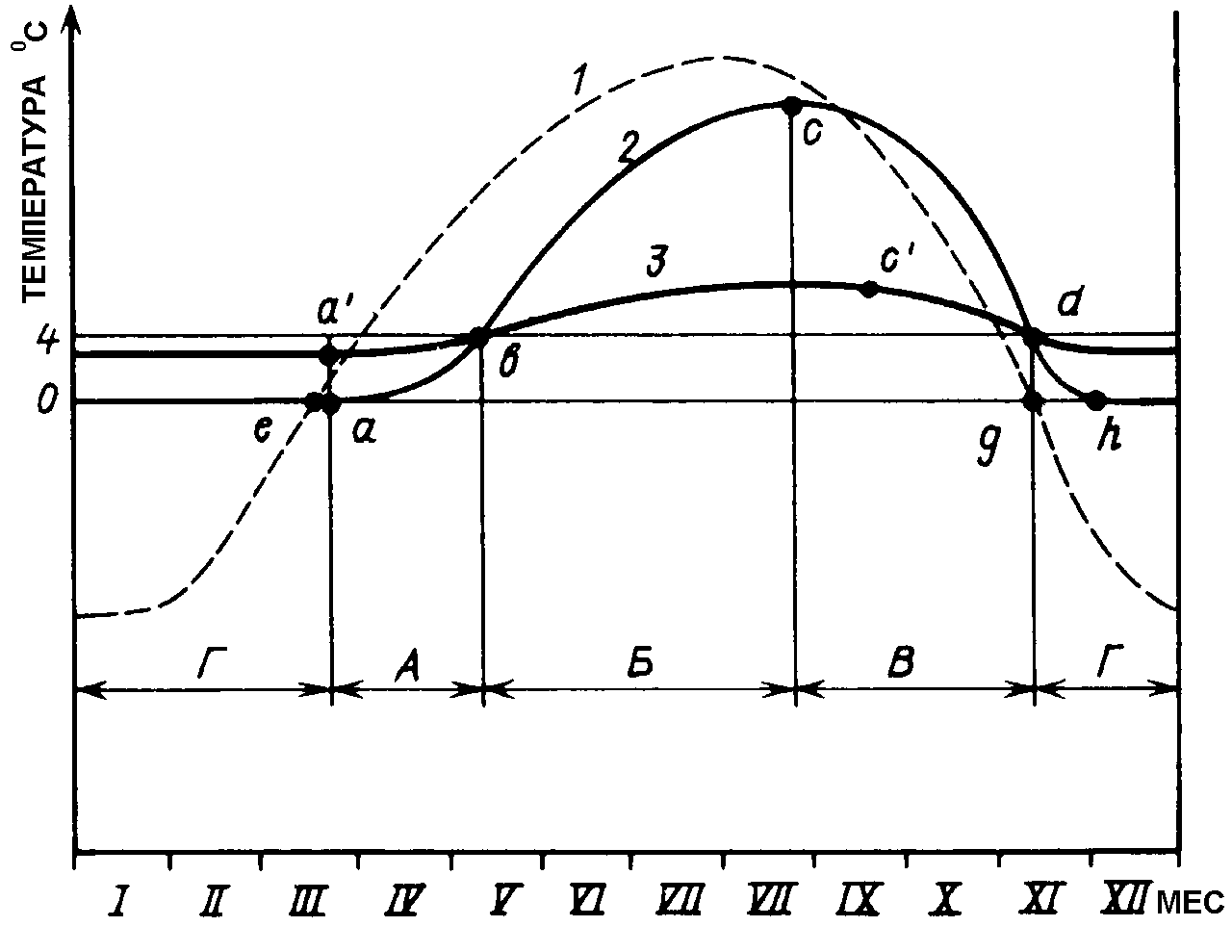

Путем деления объема на площадь рассчитать среднюю глубину для каждой изобаты, кратной 25, включая поверхность. Данные внести в таблицу 12. Полученные величины средней глубины вынести в виде точек на график. Точки соединить плавной кривой. ТЕМА 8. ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОЗЕР УМЕРЕННОГО ПОЯСА Материалы и оборудование: Калька (15 х 15 см) – 2 шт; Миллиметровка (15 х 15 см) – 2 шт; Простой карандаш, ластик, линейка; Калькулятор. Понятия и определения. Годовой термический цикл в озерах умеренного пояса имеет 4 периода: В начальный период весеннего нагревания наблюдается обратная стратификация слоев воды, т.е. температура от поверхности ко дну повышается. Позже она сменяется весенней гомотермией, когда весь объем воды имеет температуру придонных слоев. Период летнего нагревания начинается с прямой стратификации (температура уменьшается с глубиной). В этот период наблюдается расслоение на 3 термические зоны: Гиполимнион – нижний слой с холодной «весенней» водой; Металимнион – слой температурного скачка, где вертикальный градиент температуры может достигать 8-100С на 1 м глубины. Эпилимнион – поверхностный, наиболее теплый слой воды. Период осеннего охлаждения первоначально протекает в условиях прямой стратификации, а в дальнейшем при осенней гомотермии. Период зимнего охлаждения начинается с момента установления обратной термической стратификации. Охлаждение приводит к замерзанию поверхностных слоев воды. Термические периоды выделяются по внутригодовым изменениям температуры воздуха, поверхностных и придонных слоев воды (рис. 9).  Рис. 9. Схема внутригодовых изменений температуры воздуха (1) и температуры в поверхностном (2) и придонном (3) слоях глубокого пресноводного озера в умеренных широтах северного полушария Периоды: А – весеннего нагревания, Б – летнего нагревания, В – осеннего охлаждения, Г – зимнего охлаждения Задание 1. По данным таблицы 13 построить график внутригодовых температур воздуха, поверхностных и придонных слоев воды оз. Широкого и выделить на нем термические периоды. Таблица 13 Месячные значения температур воздуха, поверхностных и донных слоев оз. Широкого

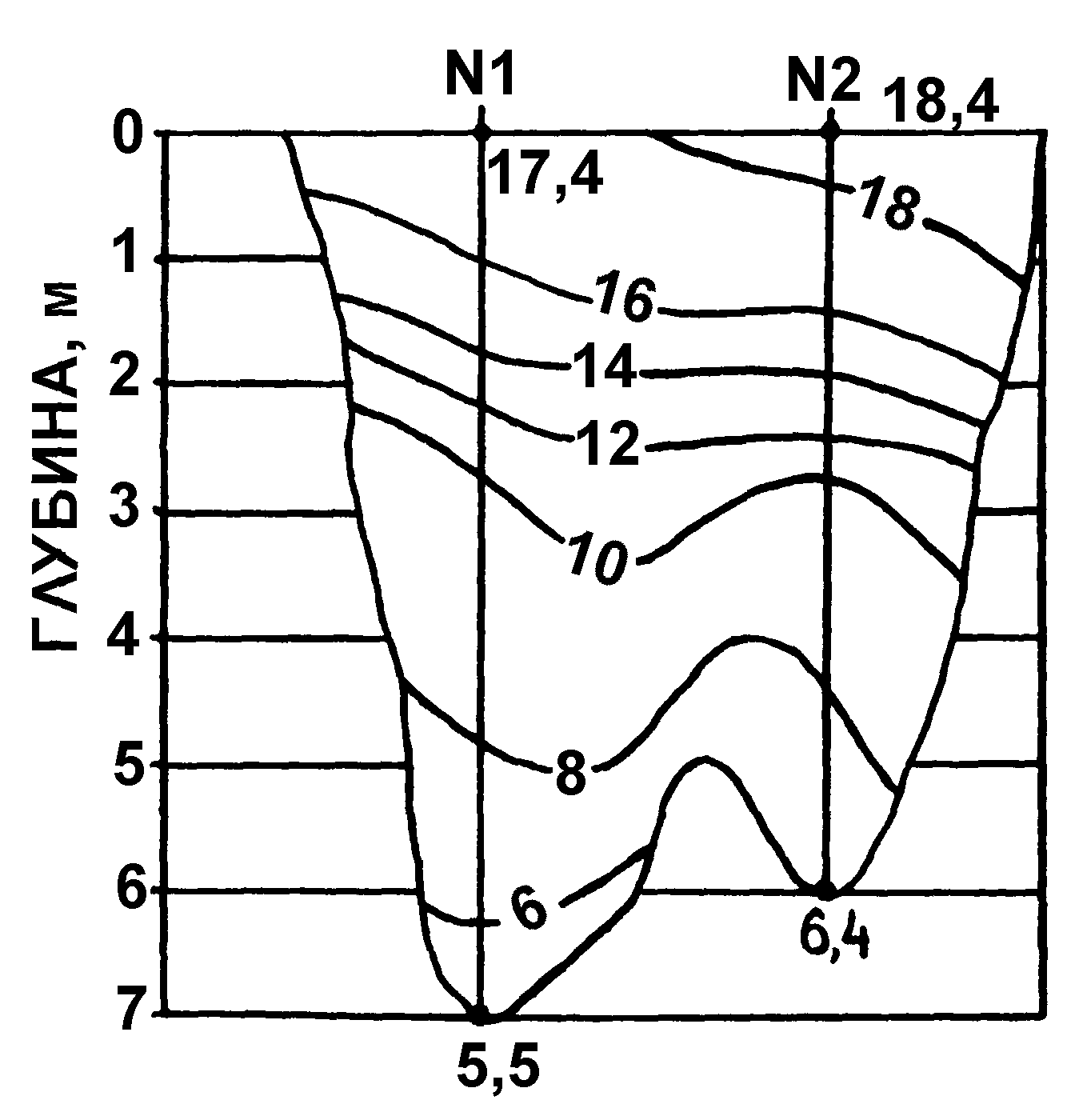

Методические указания. На миллиметровке построить координатную плоскость, нанеся на ось абсцисс температуры, а на ось ординат – месяцы. Масштаб выбрать самостоятельно. Согласно таблице 13 вынести на координатную плоскость точки со значениями температур воздуха, поверхностных и донных слоев воды оз. Широкого, соединив их затем плавными линиями. Линии должны отличаться друг от друга по цвету или толщине. Используя материалы учебника [13, c. 223-228]и лекций, выделить на графике периоды весеннего и летнего нагревания, осеннего и зимнего охлаждения. Охарактеризовать условия в точках, где происходит смена термических периодов. Задание 2. Используя рисунок 10, построить осредненный график распределения температур по глубине для периода летнего нагревания, выделив на нем эпилимнион, металимнион и гиполимнион.  Рис. 10. Изотермы в водном сечении озера Методические указания. Перечертить рисунок 10 на кальку. На промерных вертикалях №1 и №2 методом интерполяции определить температуру воды через каждый метр от поверхности до дна. Результаты занести в таблицу 14. Таблица 14 Алгоритм расчета вертикального градиента температур оз. Глубокого

Для каждой строки таблицы рассчитать среднее арифметическое значение температуры (колонка 4). По данным колонки 4 на миллиметровке построить кривую распределения температур по глубине, отложив по вертикали глубину, а по горизонтали – температуры. Вычислить вертикальный градиент температур на каждый метр глубины. Для этого определить разницу между средними температурами на глубинах, отличающихся на 1 м (колонка 5). В колонке 5 найти максимальные величины градиентов, значительно превышающие остальные. Определить к каким глубинам озера они относятся. Верхний и нижний пределы максимальных градиентов, соответствующих металимниону, показать на графике двумя горизонтальными пунктирами. Выделившиеся, таким образом, три термических слоя подписать. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||