Гидрология. Химические и физические свойства природных вод

Скачать 2.29 Mb. Скачать 2.29 Mb.

|

Таблица 4Данные для построения карты гидроизогипс

Зная абсолютную отметку устья каждой скважины и глубину залегания грунтовых вод, определяем вычитанием из первого второго абсолютные отметки положения зеркала грунтовых вод. Полученные значения заносятся в третий столбец таблицы 4. На кальке проставить возле каждой скважины индексы, состоящие из: числитель – абсолютная отметка зеркала грунтовых вод, знаменатель – глубина залегания грунтовых вод. По данным числителя, применяя метод интерполяции, построить гидроизогипсы, выделив их синим цветом и проставив значения. По значениям и изгибу гидроизогипс определить направление подземного стока, указав его в 2-3 местах стрелками. При этом отметить питают ли грунтовые воды р. Сосновка или воды реки поглощаются в грунт. Определить уклон потока между скважиной 1 и источником II по формуле (3). Определить глубину залегания грунтовых вод на участке А (как разность абсолютных отметок участка и зеркала грунтовых вод) и сделать заключение о пригодности места под силосные ямы. Задание 2. Рассчитать скорость движения и расход грунтовых вод между скважиной 2 и источником II (рис. 4). Методические указания. Рассчитать скорость движения грунтовых вод по закону фильтрации Дарси (4), для чего из таблицы 5 выбрать соответствующее варианту значение коэффициента фильтрации, а из рисунка 4 по формуле (3) определить гидравлический уклон между скважиной 2 и источником II. Таблица 5 Коэффициенты фильтрации некоторых видов грунта

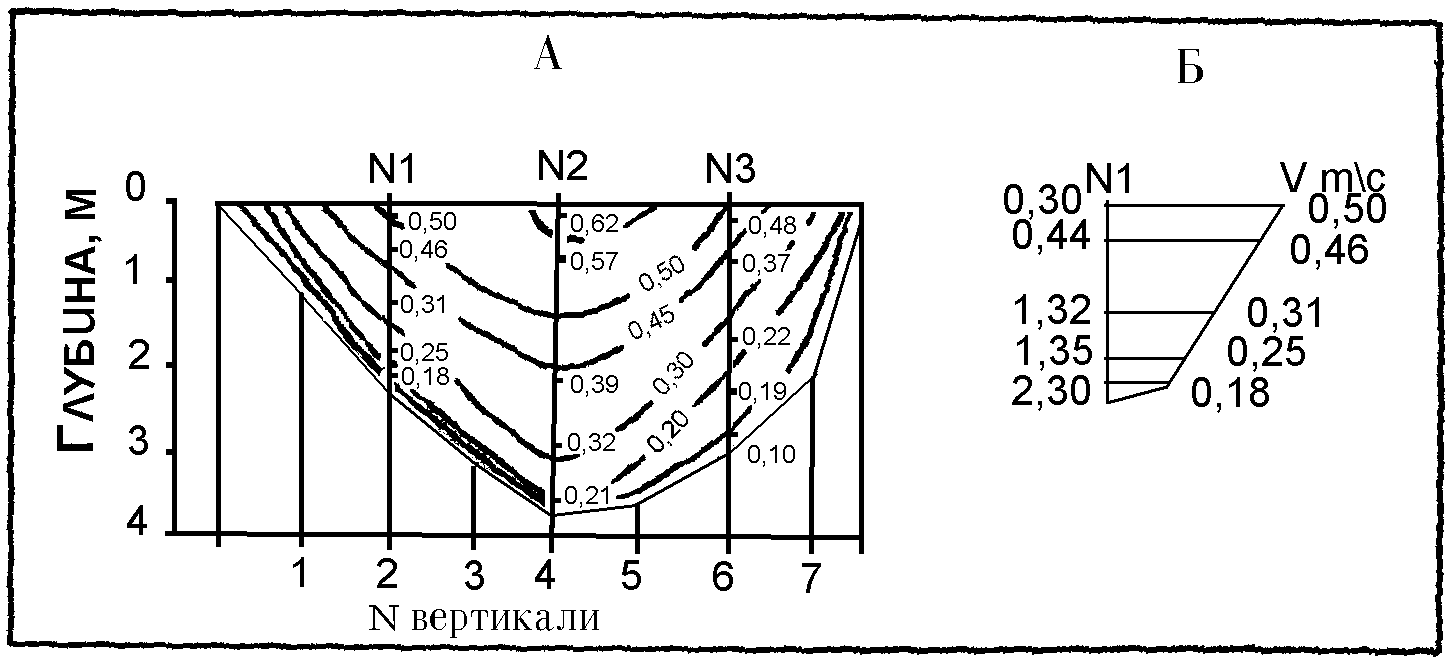

Вычислить поперечного сечения подземного потока, имеющего мощность водоносного горизонта равную ¼ глубины залегания зеркала грунтовых вод в скважине 2 и ширину 30 м. Определить расход грунтовых вод, используя формулу (5). ТЕМА 4. МОРФОЛОГИЯ РУСЛА И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА Материалы и оборудование: Миллиметровка (30 х 15 см); Простой карандаш, ластик, линейка; Калькулятор. Понятия и определения. Морфологические особенности русла реки могут быть охарактеризованы с помощью плана или поперечного профиля. Поперечный профиль реки – это график изменения отметок дна и водной поверхности поперек русла. Сечение русла реки вертикальной плоскостью перпендикулярной направлению течения называется водным сечением потока. Часть площади водного сечения, где наблюдаются скорости течения, является площадью живого сечения (W, м2). Ширина реки (В, м) – это кратчайшее расстояние между урезами воды на обоих берегах. Средняя глубина (Нср., м) – отношение площади живого сечения к ширине реки: Нср. = W : В. (6) Смоченный периметр (Р, м) – длина линии дна между урезами воды на поперечном профиле речного русла. Для крупных рек Р≈В. Гидравлический радиус (R, м) – отношение площади живого сечения к смоченному периметру: R = W : P. (7) Распределение скоростей в живом сечении русла можно представить с помощью изотах и эпюр (рис. 5). Изотахи – линии, соединяющие в живом сечении реки точки с одинаковыми скоростями воды, т.е. это линии равных скоростей. Эпюры (годографы)– кривые изменения скоростей воды в реке по вертикали, изображенные на плоскости параллельной направлению течения. Динамическая ось потока (стрежень) – линия, соединяющая по длине потока (в плане) точки отдельных живых сечений с наибольшими скоростями. Задание 1. По данным таблицы 6 построить профиль водного сечения реки, определить его площадь, ширину реки, смоченный периметр, гидравлический радиус, среднюю и максимальную глубины реки и провести изотахи. Методические указания. По данным о глубине промерных вертикалей и расстоянию от берега (колонки 2 и 3 таблицы 6) построить на миллиметровке профиль дна, получив, таким образом, водное сечение. Вертикальный и горизонтальный масштаб выбрать самостоятельно в соответствии с форматом миллиметровки и размахом значений в таблице 6. Точки дна соединить прямыми линиями. Определить площадь каждой части водного сечения, заключенной между промерными вертикалями: Wi = a(hi + hi+1) : 2, где а – расстояние между промерными вертикалями; hi и hi+1 – глубина соседних промерных вертикалей.  Рис. 5. Изотахи (А) и эпюры (Б) в живом сечении реки Таблица 6 Ведомость измеренных скоростей течения в живом сечении р. Ока, пост №1, 27.07.1990

Определить общую площадь живого сечения реки: ∑W = Wi + Wi+1 + … + Wn. Определить смоченный периметр, измерив его на чертеже с помощью линейки и переведя в метры согласно выбранному горизонтальному масштабу. Используя формулу (7), рассчитать гидравлический радиус. Используя формулу (6), вычислить среднюю глубину реки. Определить максимальную глубину по промерной ведомости (табл. 6). Выделить на каждой промерной вертикали своего варианта точки, соответствующие 0,1Н (от поверхности), 0,2Н, 0,6Н, 0,8Н и 0,1 (от дна). Проставить возле них значения скорости течения (колонки 4-8). Методом интерполяции провести изотахи через каждые 0,05 м/с, начиная с 0,30 м/с. Каждая изотаха должна плавно, не упираясь в дно, выходить на поверхность. В разрывах указать ее значение. Задание 2. По данным таблицы 6 построить эпюры на промерных вертикалях №2 и №10 (вариант А), №3 и №11 (вариант Б), сравнить их средние скорости и сделать вывод о влиянии на морфологию русла. Методические указания. При построении эпюр скоростей отложить в вертикальном направлении общую глубину промерной вертикали и отметить на ней точки измерения скоростей. Из этих точек в горизонтальном направлении в соответствии с самостоятельно выбранным масштабом отложить скорости течения, изображенные в виде отрезков. Концы отрезков соединить плавной линией (рис. 5, Б). Для левой и правой эпюры рассчитать средние значения скорости, которые сравнить между собой. На основании сравнения средних скоростей и конфигурации эпюр сделать заключение о причинах различной крутизны правого и левого склонов русла, положении фарватера, соотношении эрозионных и аккумулятивных процессов. ТЕМА 5. ПОСТРОЕНИЕ ГИДРОГРАФА И ЕГО ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Материалы и оборудование: Миллиметровка (20 х 20 см); Простой карандаш, ластик, линейка; Калькулятор. Понятия и определения. Для характеристики режима стока рек строится гидрограф – график изменения расходов воды (Q, м3/с) во времени Q = f(t). Это графическое изображение колебаний среднесуточных или среднедекадных расходов воды в течение года или в различные сезоны года. При этом водоносность реки определяется ее питанием. Выделяют снеговое, дождевое, грунтовое и ледниковое питание. На основании различных соотношений разных видов питания строится классификация рек М.И. Львовича. Если один из видов питания дает более 80% годового стока, говорят об исключительном значении данного вида питания. Если на его долю приходится от 50 до 80% - этому виду придается преимущественное значение. Если же ни один вид питания не дает более 50% стока, такое питание называют смешанным. Для ледникового питания диапазоны градаций (50 и 80%) снижены до 50 и 25%. Задание 1. По данным таблицы 7 построить гидрограф р. Сулы (вариант А), р. Сосновки (вариант Б), расчленить его по видам питания, определить величину снегового, дождевого и грунтового питания и преимущественный тип питания. Методические указания. По данным таблицы 7 и в соответствии с масштабами построить на миллиметровке график изменения расходов в течение года. На оси ординат отложить значения расхода, на оси абсцисс – месяцы, разделенные на декады. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||