Гидрология. Химические и физические свойства природных вод

Скачать 2.29 Mb. Скачать 2.29 Mb.

|

|

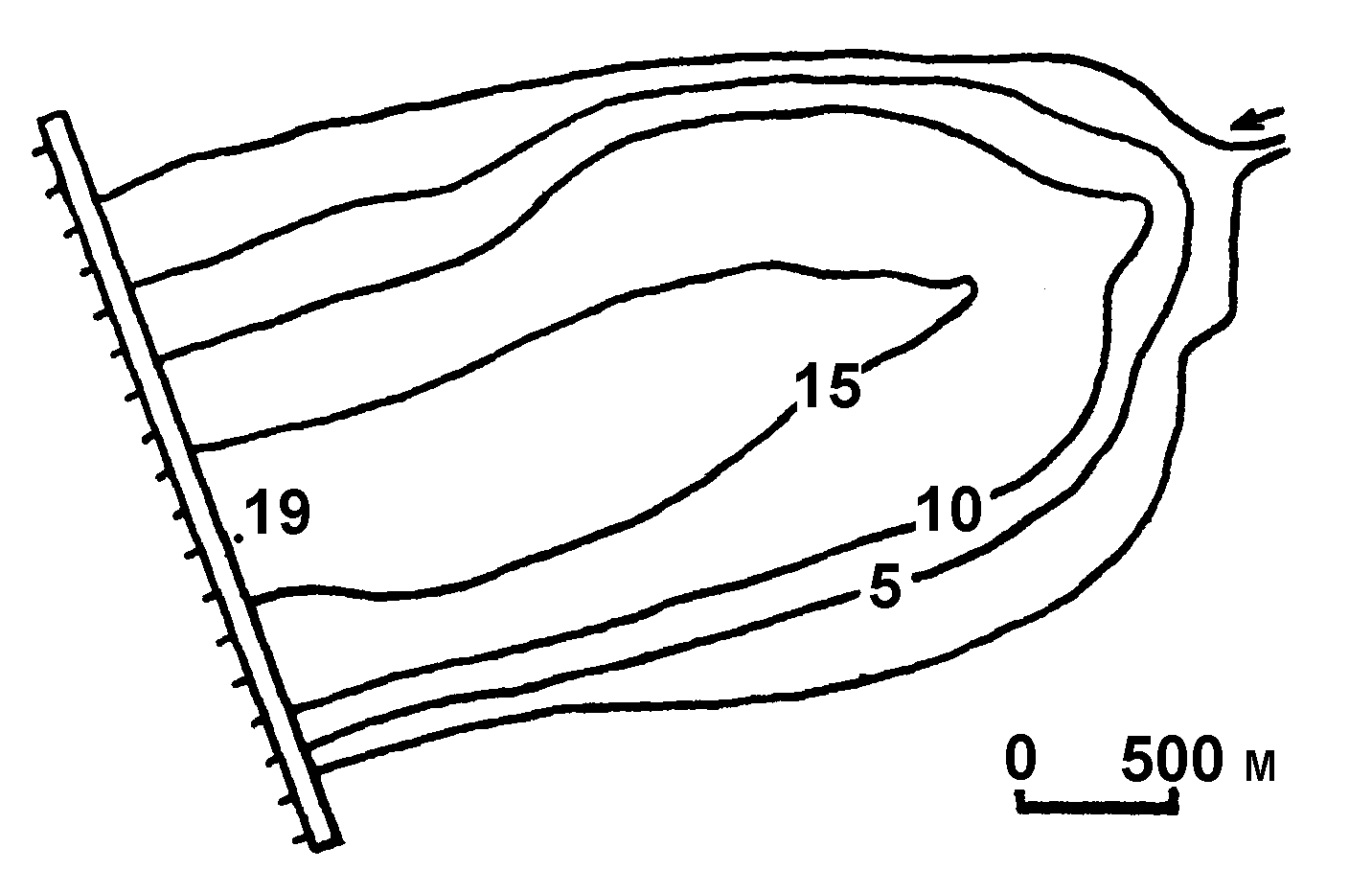

ТЕМА 9. СТРОЕНИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА И ЕГО ЗАИЛЕНИЕ Материалы и оборудование: Калька (10 х 10 см); Миллиметровка (10 х 10 см); Палетка; Простой карандаш, ластик, линейка; Калькулятор. Понятия и определения. Водохранилище – искусственный водоем, предназначенный для задержания, накопления, хранения и перераспределения речного стока с целью его использования для удовлетворения хозяйственных нужд. Среди географических типов водохранилищ выделяют горные, предгорные, равнинные и приморские, отличающиеся высотой напора – превышением уровней воды в водохранилище и реке ниже плотины. Для приморских водохранилищ напор составляет несколько метров, для равнинных – не более 30 м, для предгорных – до 100 м, для горных – от 100 до 300 м. В водохранилищах выделяют несколько характерных уровней. НПУ - нормальный подпорный (проектный) уровень, выше которого подъем воды в водохранилище, как правило, не допускается. ФПУ – форсированный подпорный уровень превышает НПУ на 1-2 м и кратковременно допускается в редких случаях при пропуске вод особенно больших половодий и паводков. УМО – уровень мертвого объема, ниже которого сработка вод невозможна. Между ФПУ и НПУ находится резервный объем водохранилища, между НПУ и УМО – полезный объем, а ниже УМО – мертвый объем. Заиление – процесс отложения в водохранилище мелких (взвешенных) наносов. Время «жизни» водоема определяется периодом заиления его мертвого объема (τ, годы), который вычисляется по формуле: τ = VMO/ WR (1 - σ), (15) где VMO – мертвый объем водохранилища (м3), WR – средний годовой сток наносов (м3), σ – доля стока наносов, проходящая через водохранилище транзитом. Средний годовой сток наносов определяется по формуле: WR = RT/ρ, (16) где R – средний годовой расход наносов в кг/с, Т – количество секунд в году (31,54·106 с), ρ – плотность донных отложений, кг/м3. Задание 1. Выделить характерные уровни и объемы в пределах проектируемого водохранилища Светлого (рис. 11) и определить период его заиления. Методические указания. Перечертить рисунок 11 на кальку.  Рис. 11. План водохранилища Светлого Составить продольный разрез водохранилища Светлого по линии «устье реки – отметка 19» с учетом высоты плотины 24 м. Показать на разрезе мертвый, полезный и резервный объемы и разделяющие их уровни, если известно, что УМО находится на глубине 5 м, а ФПУ может превышать НПУ (нулевая изобата) на 2 м. Определить тип водохранилища по величине напора. Вычислить емкость мертвого объема по формуле (14), предварительно рассчитав с помощью палетки площади, оконтуренные изобатами 5, 10 и 15 м. Используя данные таблицы 15 (колонки 2 и 3) и формулу (16), вычислить годовой сток наносов, попадающих в водохранилище Светлое. Таблица 15 Данные для расчета периода заиления водохранилища

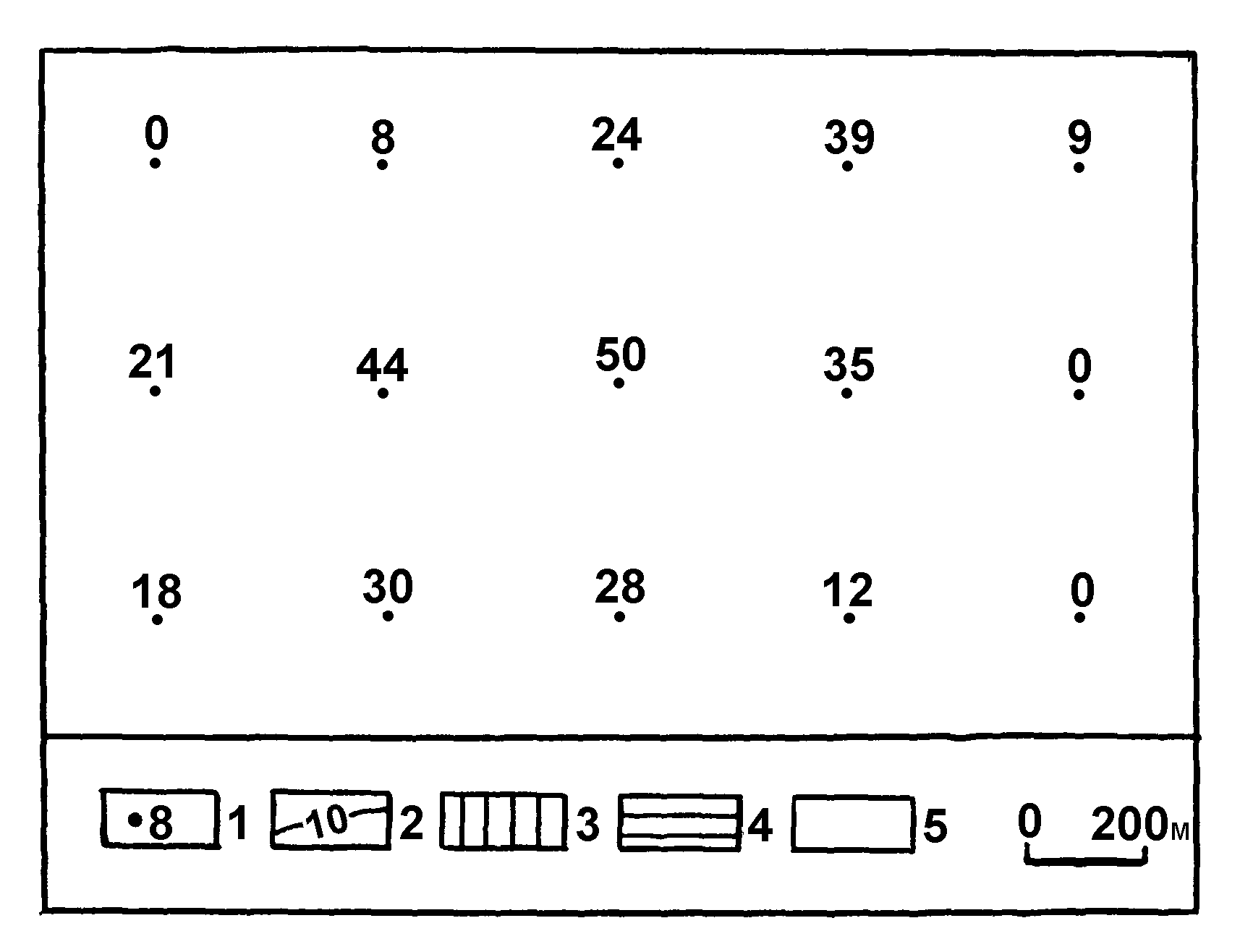

Используя данные пунктов 5 и 6, таблицы 15 (колонка 4) и формулу (15), определить время заиления водохранилища Светлого. Сделать вывод о целесообразности строительства водохранилища, если минимальный срок его эксплуатации без очистки котловины должен составить 10 лет. ТЕМА 10. БОЛОТА И ИХ ВОДНЫЙ БАЛАНС Материалы и оборудование: Миллиметровка (15 х 15 см) – 2 шт; Простой карандаш, ластик, линейка; Калькулятор. Понятия и определения. Болото (торфяник) – избыточно увлажненный участок земли с застойным водным режимом, имеющий слой торфа толщиной не менее 30 см и покрытый специфической растительностью. Избыточно увлажненные земельные площади со слоем торфа толщиной от 0 до 30 см называют болотными массивами (заболоченными землями). Коэффициент заболоченности – отношение площади болота (Fбол.) к общей площади территории (Fобщ.)в пределах выделенного района: Водный баланс болота складывается из приходной части, включающей атмосферные осадки (Х, мм), приток поверхностных (У, мм) и подземных (грунтовых) вод (W, мм), и из расходной части, включающей испарение (Z, мм), поверхностный (у, мм) и подземный (w, мм) отток. В течение года в болоте может происходить накопление воды или ее сработка (± ∆). Общее уравнение водного баланса болота выглядит: Х + У + W = Z + у + w ± ∆. Для верхового болота члены У и W (болото питается лишь атмосферными осадками) равны нулю. Задание 1. По материалам первичного обследования торфяной залежи (рис. 12) составить картосхему равных мощностей торфа, выделить территории собственно болот и заболоченных земель, рассчитать коэффициент заболоченности участка. Методические указания. Начертить рисунок 12 на миллиметровку. По данным о мощности торфяной залежи методом интерполяции построить изопахиты (линии равной мощности отложений) с сечением 10 см. Выделить согласно определениям, приведенным выше, участки болота (торфяника) и заболоченных земель, заштриховав их на миллиметровке в соответствии с легендой. Рассчитать площадь торфяника и коэффициент заболоченности (15) для данного фрагмента картосхемы. Задание 2. По графику внутригодового изменения осадков, испарения и стока (рис. 13) определить составляющие водного баланса верхового болота и составить диаграмму соотношения прихода и расхода влаги в течение года. Методические указания. Снять данные об осадках, испарении и стоке с рисунка 13 и занести в таблицу 16. Определить разность приходной и расходной частей водного баланса болота (последняя строка табл. 16). На миллиметровке составить диаграмму внутригодового изменения баланса. Для этого создать координатную плоскость в виде перевернутой буквы Т, где на оси ординат разместить месяцы, а на оси абсцисс слева отрицательную, справа – положительную области значений ± ∆, мм.  Рис. 12. План предварительного обследования торфяной залежи 1 – мощность (см) торфа, 2 – изопахиты (см), 3 – собственно болото, 4 – заболоченные земли, 5 – осушенные участки  Рис. 13. Внутригодовое распределение осадков, испарения и стока Таблица 16 Данные об осадках (Х), испарении (Z) и общем стоке (Y) для расчета водного баланса верхового болота

Примечание: «+» - приход, «-» - расход. Определить в какие месяцы происходит наиболее активное восполнение запасов воды в болоте. ТЕМА 11. МИРОВОЙ ОКЕАН И ЕГО ЧАСТИ Материалы и оборудование: Географический атлас Простой карандаш, ластик, линейка; Калькулятор. Понятия и определения. Мировым океаном называется непрерывная водная оболочка земного шара, над которой выступают элементы суши – материки и острова и которая обладает единством, т.е. взаимосвязанностью частей и общностью солевого состава. Часть Мирового океана, расположенная между материками, обладающая большими размерами, самостоятельной системой циркуляции вод и атмосферы, существенными особенностями гидрологического режима, называется океаном. В океане выделяют моря, проливы и заливы. Море – это сравнительно небольшая часть океана, вдающаяся в сушу или обособленная от других его частей берегами материков, полуостровов и островов. Моря по классификации Ю.М. Шокальского бывают внутренние (межматериковые, внутриматериковые), окраинные и межостровные. Внутренние моря имеют затрудненную связь с океаном через сравнительно узкие проливы. Окраинные моря отделяются от океана островами или вдаются в материк и имеют относительно свободную связь с океаном. Межостровные моря расположены среди крупных островов или архипелагов. Задание 1. По материалам таблицы 17 составить в тетради две круговые диаграммы структуры Мирового океана по площади и объему. Таблица 17 Основные морфометрические характеристики Мирового океана (по данным картометрической лаборатории ЛГУ, 1970)

Методические указания. Перевести площадные и объемные показатели из абсолютных единиц в проценты. Построить круговые диаграммы произвольного радиуса и отложить на них сектора, соответствующие процентному составу каждого океана. Следует помнить, что 100% площади или объема на диаграмме соответствуют 3600 или 1% - 3,60. Выделенные на диаграмме сектора заштриховать согласно самостоятельно разработанной легенде. Задание 2. Составить столбчатую диаграмму, отражающую состав внутренних, окраинных и межостровных морей в пределах каждого океана. Методические указания. Пользуясь Географическим атласом (карты и приложения), определить количество внутренних, окраинных и межостровных морей. Каждый тип перевести в проценты. Построить координатную плоскость, где на оси ординат отложить значения процентов, а на оси абсцисс 4 столбика, соответствующих 4 океанам. Согласно рассчитанным процентам показать долю различных морей внутри каждого столбца, заштриховав его части в соответствии с самостоятельно разработанной легендой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||