тхэквондо корректировка. Индивидуальная техникотактическая подготовка девушек тхэквондисток высокой квалификации с учётом манеры ведения поединка

Скачать 338.32 Kb. Скачать 338.32 Kb.

|

|

ГЛАВА 2 МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ТХЭКВОНДИСТОК 2.1 Методы исследования технико-тактической подготовки девушек тхэквондисток Это исследование было проведено с использованием наблюдательной методологии, состоящей из активного наблюдения без участия общественности. Инструмент наблюдения был разработан с использованием дизайна наблюдений, с последующим наблюдением между сессиями (было записано 5 схваток) и внутрисессионным мониторингом (непрерывная запись конкретных движений), а также многомерный (поскольку инструмент наблюдения является смешанным инструментом, основанным на системе категорий и формат поля). Чтобы подтвердить и протестировать надежность инструмента наблюдения, пять поединков были оценены тремя наблюдателями. Чтобы определить согласие наблюдателя, был вычислен коэффициент внутриклассовой корреляции (ICC), коэффициенты Коэна-Каппы и Кендалла-Стау-биндика. Кроме того, достоверность сделанных наблюдений (соглашение между наблюдателями) была проверена с помощью анализа обобщаемости, который также использовался для проверки достоверности и точности недавно обновленной классификации. Анализ обобщаемости SAGT был использован [12] с многофакторными проектами, которые включали в себя три аспекта: - наблюдатели, - категории, - выходы. Чтобы эффективно использовать теорию обобщаемости, необходимо определить компоненты дисперсии, которые порождают ошибки в дизайне наблюдения за поединками тхэквондо, и соответствующие веса этих компонентов. В этом смысле модель оценивает согласие между наблюдателями в категориях, наблюдаемых в выбранных поединках, определяя, являются ли сделанные наблюдения надежными (ее результаты близки к единице). Модель проверяет соответствие категорий, то есть являются ли они исчерпывающими и взаимоисключающими. Требуется, чтобы эта модель стремилась к нулю, указывая на хорошо подходящие разнородные категории. Модель определяет, можно ли экстраполировать наблюдаемое поведение в анализируемом бою на общую популяцию. Когда эта модель стремится к единице, это указывает на то, что используемая выборка достаточна для обобщения данных для населения. Исследование проводилось при коэффициентах G < 0,80 (таблица 7). Таблица 7 – Согласованный протокол о параметрах, влияющих на соревновательные ситуации во время поединка по тхэквондо

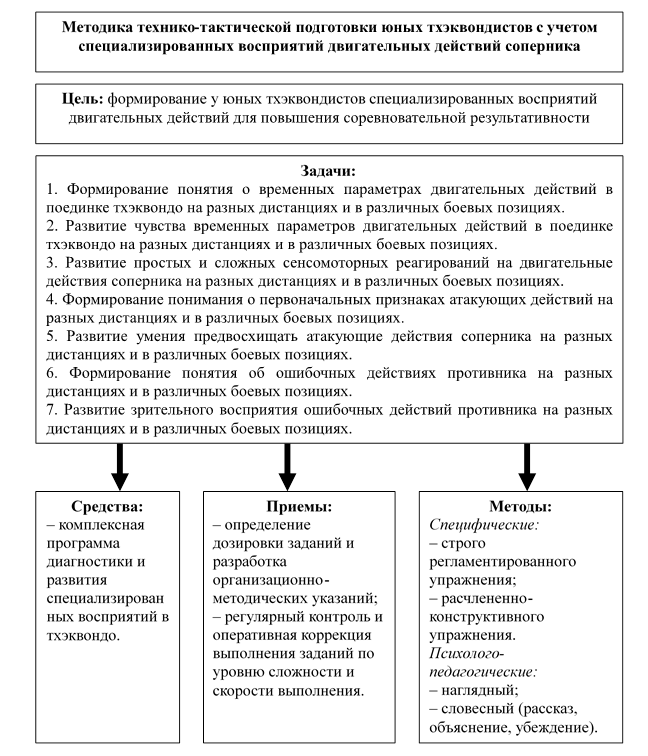

Согласно консенсусу, первое крупное разделение в тактической схеме происходит между двумя возможными целями: принятие решения либо добиваться преимущества в счете, либо попытаться помешать сопернику получить преимущество [7]. Первая цель приводит к наступательным тактическим действиям, а вторая - к оборонительной тактике. Эти две цели являются взаимоисключающими, хотя они могут преследоваться последовательно или попеременно в течение очень коротких периодов времени. Как только цель установлена, участники принимают соответствующую ей роль. Наступательная тактическая цель относится к ролям атакующего и контратакующего, а оборонительная цель - к роли защитника. Кроме того, существуют переходы между двумя предыдущими тактическими категориями, которые соответствуют роли спортсмена «в режиме ожидания» [7]. Для детального описания схематичной методики по тактико-технической предсоревновательной индивидуальной подготовке девушек-спортсменок по тхэквондо, с высокой квалификацией и применением специально направленных действий нападающего (атакующего) характера изобразим рисунок 3.  Рисунок 3 – Блок-схема технико-тактический подготовки девушек тхэквондисток Таким образом, применяя созданную схему и учитывая ее в дальнейшем исследовании проведем последующий анализ. С точки зрения методологии наблюдений спортивный контекст определяется в терминах пространства, времени и ситуации, понимая это как относящееся к присутствующим людям и виду деятельности, которой они занимаются [34]. Так, ранее было заявлено, что существенными параметрами для систематизации структуры боевых действий в тхэквондо являются инициатива, а также те, которые связаны с положением в пространстве и во времени [33]. Важные тактические элементы, такие как контроль пространства, использование времени (или координация при выполнении действий), управление давлением на противника (оказание на него давления, чтобы заставить его совершать ошибки), а также вариативность и правильный выбор между наступательным, оборонительным и контратакующим стилями, другими словами, параметры, связанные с целями, ролями и инициативой [20]. Хотя в предыдущей работе говорилось, что инициатива определяет только роли атакующего и контратакующего в наступательных действиях [9], мы считаем, что это позволяет отличить роль атакующего от двух других возможных ролей, контратакующего и защитника, обе из которых являются ответами на инициативу противника. 2.1.1. Анализ научно-методической литературы Тхэквондо, что буквально означает «путь ноги и кулака» - это корейское боевое искусство, которое впервые стало олимпийским видом спорта на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Бой по тхэквондо состоит из 3 раундов по 2 минуты с минутным отдыхом между раундами и проходит на ковре площадью 10 м2. В соревновании удары ногами и кулаками приносят очки. (Когда контакт осуществляется с туловищем (при ударах ногами) или головой (только при ударах ногами) и имеет достаточную силу, чтобы вызвать смещение сегмента тела). Как и в большинстве боевых искусств, участники подбираются по весу. В тхэквондо и, скорее всего, в большинстве боевых искусств физическая форма достигается за счет традиционного сочетания бега, работы с подушечками, технических упражнений и спаррингов. Большинство спортсменов неохотно проходят силовые тренировки из-за опасений потери гибкости, скорости и увеличения массы тела. Последний пункт особенно важен и создает значительный барьер, поскольку спортсмены часто стремятся соревноваться в минимально возможном весе, чтобы сразиться с противниками меньшей массы. Таким образом, цель этого исследования состоит в том, чтобы разработать индивидуальную технико-тактическую подготовку девушек тхэквондисток высокой квалификации с учётом манеры ведения поединка. Необходимо описать и рационализировать методы, основанные на тактической подготовке, для дальнейшего повышения спортивных результатов и, наконец, представить научно обоснованную программу. 2.1.2. Видеоанализ Аналитику технико-тактической подготовки девушек тхэквондисток проводили для определения наиболее эффективной структуры поведения и ее качественного описания. Тактический видеоанализ конфликтного поведения единоборцев в соревновательных поединках и экспертный видеоанализ конфликтного взаимодействий тхэквондисток проводился по методикам, предложенным Матвеевым Л.П. [47]. Экспертами и аналитиками являлись преподаватели кафедры теории и методики спортивной борьбы и восточных единоборств, а также студенты третьего, четвертого и пятого курса специализации тхэквондо. Методика работы экспертов при видеоанализе конфликтного взаимодействия тхэквондисток в схватке заключалась в следующем: 1. Просмотр поединка и фиксация количества схваток, времени их начала и окончания. 2. Анализ каждой схватки. Схваткой считается отрезок боя, в котором происходит непрерывное взаимодействие бойцов. Если бойцы выходят из контактной ситуации, т.е. они отходят друг от друга на расстояние, не позволяющее проводить технические действия, схватка считается законченной. 3. Предварительная запись тактико-технических структур; имитация экспертами анализируемых действий бойцов и сравнение выдвигаемых версий тактических структур при покадровом просмотре. 4. Обсуждение версий конфликтного взаимодействия выдвигаемых экспертами. Просмотрев схватку, эксперты по очереди рассказывают свою версию конфликтного взаимодействия бойцов, сравнивая со своей предварительной записью тактико-технических структур (основное отличие тактико-технических структур от технико-тактических действий заключается в том, что в структуре описывается поведение обоих спортсменов) выполненных в схватке. 5. Моделирование экспертами тактико-технических структур и сопоставление моделируемого поведения тхэквондисток с реальной записью соревновательных схваток. Если у экспертов одинаковое мнение, то они переходят к детальному анализу схватки с помощью покадрового просмотра видеозаписи. Чаще всего мнение экспертов после первого просмотра не совпадает, и тогда каждый из экспертов доказывает свою правоту посредством имитации действий бойцов и сравнением с покадровым просмотром [49]. При анализе сложных тактико-технических структур эксперты моделировали технические и тактические действия в виду их неоднозначного восприятия при просмотре видеозаписи и имитировали конфликтное взаимодействие бойцов. Тактический видеоанализ конфликтного поведения единоборцев в соревновательных схватках основан на трех видах анализа: биомеханическом, конфликтном и смысловом. Проведение видеоанализа поведения тхэквондисток в схватке для получения информации о манерах поведения, тактико-технических структурах и тактических механизмах достижения успеха осуществляется в следующей последовательности: 1. Выделение схваток в поединке и выполняемых в них технических действий, проводимых тхэквондистками, на уровне системы двух бойцов, на уровне подготовки выполнения действия и на уровне выполнения приема. Выявление биомеханических закономерностей выполнения действий тхэквондистками и запись преобразовательной структуры в протокол. 2. Определение манеры боя участников поединка и типа взаимодействия между бойцами на каждом уровне развития преобразовательного процесса. 3. Выделение тактических подготовок 4. Установление переходов по типам взаимодействия и соотнесение их с зарегистрированными техническими действиями. Построение процессуальной структуры конфликтного взаимодействия. 5. Установление смысловых связей между желаемыми типами взаимодействия и реально возникающими в процессе противоборства. Определение связи отдельного действия в структуре с предыдущими и последующими действиями, выделение рассогласования в типах взаимодействия. 6. Выявление тактического механизма достижения успеха при проведении тхэквондистками тактико-технических структур. Определение целенаправленности или случайности успеха проведенных, действий и определения возможности воспроизведения, как действий, так и механизма для непосредственного использования в тренировочном процессе и структур с возможностью воспроизведения только механизма в других структурах, так как действия случайны. 7. Формирование целостного представления о поведении бойцов в схватках, установление связей с предыдущими и последующими действиями, проводимых в ходе схватки. Интерпретация проводимых тактико-технических структур, выделение интуитивного или преднамеренного характера выполнения структуры. 8. Установление закономерностей достижения бойцами желаемого типа взаимодействия и используемых механизмов достижения успеха для проведения тактических и технических действий. 9. Окончательная регистрация тактико-технических структур в протоколе с полной записью процессуальных и конфликтных отношений между бойцами; тактических и технических действий в названии структур; комментариев и результатов анализа [65]. 2.1.3. Опрос Существенной проблематикой, которая стоит у тренерского состава в процессе тактической подготовки к соревновательной деятельности спортсменок, по мнению ключевых специалистов в области спорта тхэквондо, таких как Сафонкин С.Н., Ключников Е.Ю., Симаков А.М., Мавлеткулова А.С., Адашевский В.М., Павленко А.В. и Эпов О.Г., выделяется – некачественная методика обучения и подготовки к техническим моментам боя и тактическому поведению с соперников в поединке. Некоторая часть тренерского состава выбирает позицию специализации узконаправленных двигательных навыков, доводя их до совершенства, но это значительно стопорит спортсмена, не давая ему изначально прочувствовать самостоятельность в поединке и индивидуальность своих собственных возможностей. Опрос тренерского состава в Санкт-Петербургской Федерации тхэквондо позволяет проанонсировать количество в соотношении 43%, это составляет количество тренеров, которые обучают спортсменов в технике ударов при безопорном положении (Приложение А). 2.1.4. Педагогический эксперимент Педагогический эксперимент проводился для проверки эффективности методики сравнительного тактико-технического анализа с целью улучшения индивидуальной технико-тактической подготовки спортсменок к соревновательному сезону. Эксперимент проводился в форме естественного педагогического эксперимента, не нарушая естественного хода учебно-тренировочного процесса. Педагогический эксперимент применялся для проверки гипотезы о том, что разработка содержания технико-тактической подготовки тхэквондистов с учетом разработанных и обоснованных организационно-педагогических условий повысит эффективность подготовки на этапе спортивного совершенствования. Также большое внимание уделялось совершенствованию выполнения комбинационной техники, сочетающей ударную и бросковую технику в стойке и партере. В свою очередь, целенаправленное развитие данных качеств у спортсменов в тхэквондо на этапе спортивного совершенствования повысит уровень их мастерства и спортивную результативность. Как и в любом виде спорта, в котором должны быть внедрены вмешательства, тренер должен сначала пройти анализ потребностей, чтобы определить биомеханические и физиологические требования данного вида спорта. После этого тренер должен составьте соответствующую тестовую батарею для измерения сильных и слабых сторон спортсмена по этим переменным. Кроме того, крайне важно определить механизмы травмы и пред реабилитационные стратегии. Наконец, после консультаций со спортсменом и спортивным тренером должны быть определены индивидуальные цели. Хотя тхэквондо включает в себя как удары руками, так и ногами, 98% всех приемов, используемых чемпионами для забивания голов, были ударами ногами. Кроме того, было установлено, что во время соревнований раунд удар по дому - наиболее часто используемая техника. Существует два типа удара с разворота: удар с разворота задней ногой и скользящий удар с разворота. Первый обеспечивает значительно большую пиковую скорость на носке (16,48 ± 1,62 против 13,43 ± 0,89 м/с, р>0,05) и колена (7,7 ± 0,66 против 5,38 ± 0,42 м/с, р>0,05), а также значительно меньшее время движения (0,22 ± 0,01 против 0,31 ± 0,03с, р>0,05), и, следовательно, может обеспечить более эффективный атакующий удар. Удары ногами позволяют спортсмену наносить удары с большего расстояния за счет увеличения длины конечностей. Интересно, однако, что нет существенной разницы между расстоянием до цели и спортсмена для любого из ударов с разворота, и поэтому выбор любого из них, вероятно, будет основываться на параметрах силы и скорости. Взятый в совокупности, этот анализ может оправдать доминирование ударов ногами в соревновании. Удар в тхэквондо, во многом похожий на боксерский, включает тройное разгибание, при котором лодыжка, колено и бедро разгибаются для создания силы от земли. Через дополнительные звенья кинетической цепи, то есть туловище, плечо и руку, затем они применяют эту силу к противнику. необходимости такой синхронизации свидетельствуют исследования, проведенные Филимоновым и др., Однако для высококвалифицированных спортсменов корреляции составили 0,73 и 0,87 соответственно. Для ударов ногами также требуются тройные разгибательные движения. Таким образом, развитие этой синхронизации и использование упражнений на основе тройного разгибания можно считать необходимыми для создания силы в тхэквондо. Часто выдвигается гипотеза, что олимпийские подъемы и их производные обеспечивают надлежащий стимул для развития двигательных навыков, требующих тройного разгибания. Более того, 2-я позиция тяги обеспечивает биомеханическое сравнение с начальной позицией для ударов руками и ногами, поэтому спортивная специфика может быть дополнительно усилена, если начинать подъемы из этого положения. Проведение педагогического эксперимента осуществлялось в соответствии с поставленными целью и задачами и состояло из трех этапов, включая анализ литературных источников и педагогическое исследование. На первом этапе (апрель-сентябрь 2021 г.) проводился анализ научно-методической литературы, изучалось состояние проблемы, обобщались собранные данные и делалась первоначальные выводы по теме исследования. Определялось общее направление научной работы, условия организации. Формулировались цель, основные задачи и рабочая гипотеза исследования. Осуществлялся подбор научных методов исследования и тестирования для изучения состояния технико-тактической подготовки спортсменов тхэквондисток. На втором этапе (сентябрь 2021 г. – апрель 2022 г.) для получения информации о содержании технико-тактической подготовки тхэквондистов на этапе спортивного совершенствования мы провели тестирование. В нем приняли участие 10 спортсменов, которые являлись участниками различных соревнований, победителями. Тестирование проходило в центре боевых искусств и оздоровительных систем «Вигор» для определения технико-тактической подготовленности спортсменов - девушек, занимающихся тхэквондо. В дальнейшем результаты тестирования были подвергнуты математико-статистической обработке. На четвертом этапе (апрель-май 2022 г.) нами была опробована методика расширяющая технико-тактические возможности спортсменов - девушек, занимающихся тхэквондо с использованием средств, максимально приближенных к требованиям технико-тактической подготовки и соревновательным условиям. Несмотря на очевидную необходимость для спортсменов важно уделять особое внимание развитию техники ударов ногами. Вне зависимости, что научные исследования по данному вопросу отсутствуют, удары кулаком как элемент в подготовке спортсмена по-прежнему являются важной технической составляющей и поэтому актуальны при разработке тактики ведения поединка. Боевые удары руками в тхэквондо, также должны быть рассмотрены в составлении индивидуального стиля тактической подготовки. Необходимо рассмотреть и развитие удара, как оно может быть продемонстрировано спортсменами, которые в свое время обнаружили, что обратный удар более медленнее, чем удар с разворота (11,38 ± 3,68 м/ с против 15,51 ± 2,27 м/с), это тактическое применение намного быстрее в реагировании, чем реакция на руку и ногу одновременно (6,87 ± 0,43 м/с), а также вращающийся удар назад (9,14 ± 1,49 м/с). Аналогичным образом, в то время как наибольшая сила удара была обнаружена для вращающегося удара назад (606,9 ± 94,6 Н), за ним последовал обратный удар (560,5 ± 139,2 Н), а затем удар с разворота (518,7 ± 96,3Н) и боковой удар (461,8 ± 100,7Н). Важно понимать, что навыки нанесения ударов в тактике ведения боя следует тренировать и развивать по мере развития самого спортсмена, поскольку большинство спортсменов могут быть недостаточно подготовлены и не иметь надлежащих защитных приемов для противодействия, это негативно отражается на дальнейшей спортивной подготовке к соревновательному сезону. Для разработки алгоритма обучения безопорным сложно-координационным техническим действиям тактической подготовки необходимо решить задачи исследования: - выделить основные двигательные действия, выполняемые в безопорном положении спортсменами во время поединков; - изучить структуру движений (определить фазовый состав, проследить за различными звеньями тела); - на основе кинематических характеристик (временных параметров, угловых значений основных суставов тела) разработать модели безопорных сложно-координационных технических действий тхэквондо; - разработать общие подготовительные, специально-подготовительные упражнения; - подобрать средства и методы для развития общих и специальных физических качеств, необходимых для выполнения ударов ногами в безопорном положение для юных тхэквондистов. С целью определения и обоснования выбора средств и методов обучения безопорным сложно-координационным техническим действиям был проведен анализ видеоматериалов соревнований высококвалифицированных спортсменов тхэквондо для выявления арсенала сложно-координационный технических действий тхэквондо, активно использующиеся в спортивном поединке. 2.1.5. Спортивно-педагогическое тестирование Данный метод использовался в исследовании для контроля за динамикой показателей уровня развития координационных способностей в учебно-тренировочных группах тхэквондо. В рамках этапного контроля уровня координационных способностей учебно-тренировочных групп тхэквондо использовалось 8 тестовых заданий, четыре из которых оценивали уровень общих КС (челночный бег 3х10 из И.П. лицом и спиной вперед; «Ласточка» 15с, на правой или на левой ноге; три кувырка вперед из И.П. О.С., на время; прыжки в длину с места из И.П. лицом вперед, спиной и боком (правым, левым) к месту приземления Критерии определения координационных способностей. Оценивали специальные КС (Нанесение на скорость боковых ударов ногами по ракеткам с партнером, обегая стойки «змейкой»; выполняется 4 ударов ногой по воздуху в средний уровень, не опуская ноги; выполнить 10 боковых ударов ногой в средний уровень по 10 пронумерованным ракеткам, в порядке возвышения нумерации на время; выполнить боковой удар по «Кик тесту» с определенной силой из боевой стойки.). Все исследования проводились в специально оборудованных спортивных залах. После выполнения тестов результаты заносились в протокол. В исследовании использовались четыре медико-биологических теста, оценивающие функциональное состояние организма спортсменов при координационной нагрузке: - проба Яроцкого, - проба Ромберга, - проба ВНИИФКа, - проба академика Воячека. Оценка общих КС: к приспособлению и перестроению. Задание: челночный бег 3 х 10 из И.П. лицом и спиной вперед м 2 Оборудование: додянг (площадь 3х12 м 2), секундомер, лейкопластырь. Описание теста: отрезок 10 (м) по прямой линии ограничивается с двух сторон линиями из лейкопластыря. Испытуемый становится на линию старта. По сигналу запускается время, одновременно испытуемый выполняет ускорение до линии ограничения, после чего выполняется касание рукой линии. Далее выполняется ускорение обратно, добежав, испытуемый выполняет касание рукой ограничительной линии. После выполняется третье ускорение в обратную сторону. Время останавливается после того, как испытуемый полностью пересечет ограничительную линию после трех ускорений. После выполняется ускорение спиной вперед с теми же требованиями. Измерения времени - с точностью до 0,01 с. Результат: 1) время, за которое испытуемый преодолевает расстояние лицом вперед (с) – абсолютный показатель; 2) время, за которое испытуемый преодолевает расстояние спиной вперед (с) – относительный показатель; 3) коэффициент разности ˗ из времени относительного показателя отнимаем время абсолютного показателя (с). 2 тест. Оценка общих КС: к сохранению равновесия. Задание: Выполнение гимнастического упражнение «Ласточка» 15 секунд, на правой или на левой ноге. Оборудование: додянг (площадь 2х2 м2), секундомер. Описание теста: Испытуемый по команде поднимает одну ногу назад, корпус наклоняется вперед, руки в стороны, одновременно запускается время. По команде возвращается в И.П. Во время выполнения задания, производится экспертная оценка по 10-балльной шкале. Грубые ошибки: опорная нога согнута в коленном суставе, маховая нога согнута в коленном суставе, маховая нога опустилась ниже уровня тазобедренного сустава, туловище наклонено ниже уровня тазобедренного сустава; руки опущены ниже уровня тазобедренного сустава. Незначительные ошибки: голеностопный сустав маховой ноги согнут, руки согнуты в локтевых суставах, туловище не параллельно относительно опорной поверхности; маховая нога не параллельно относительно опорной поверхности; голова опущена вперед. Результат: Экспертная оценка производится по 10-балльной шкале. 3 тест. Оценка общих КС: способности к ориентации в пространстве. Задание: три кувырка вперед из И.П. О.С., на время. Оборудование: додянг (площадь 2х10 м2), секундомер, компьютер. Описание теста: Испытуемый становится на линию старта в И.П. О.С. По команде выполняет 3 кувырка вперед, после выполнения встает в И.П. Время останавливается после того, как испытуемый встал устойчиво в И.П. Идет так же экспертная оценка техники выполнения кувырка вперед. Полученный результат умножается на 2. После испытуемого просят выполнить это же задание, но в два раза медленнее. При выполнении задания так же выполняется экспертная оценка техники выполнения кувырка вперед. 54 Измерения времени - с точностью до 0,01 с. Результат: 1) Результат времени выполнения трех кувырков вперед. 2) Результат времени выполнения трех кувырков вперед, умноженный на два. 3) Результат времени выполнения трех кувырков вперед, в медленном исполнении. 4) Отношение результата времени, умноженное на два, на время, выполненное в медленном исполнение. 4 тест. Оценка общих КС: дифференцирования силовых способностей мышц ног. Задание: прыжки в длину с места из И.П. лицом вперед, спиной и боком (правым, левым) к месту приземления. Оборудование: додянг (площадь 3х4 м2), измерительная лента, лейкопластырь. Описание теста: На додянг наносится линия из лейкопластыря, обозначающую отметку 0 см. Испытуемый становится на отметку. По команде выполняет прыжок с места, лицом вперед, далее спиной вперед. Левым и правым боком к месту приземления. Результат зачитывается по ближайшей части тела в отметке 0 см. Измерения длины в см. Результат: 1) Расстояние выполненного прыжка лицом вперед (см). 2) Расстояние выполненного прыжка спиной вперед (см). 3) Расстояние выполненного прыжка правым боком к месту приземления вперед (см). 4) Расстояние выполненного прыжка левым боком к месту приземления вперед (см). 5) Среднее значение всех 4 прыжков. 5 тест. Оценка специальных КС: приспосабливаться к изменяющимся ситуациям и способности к перестроению двигательных действий. Задание: Нанесение на скорость боковых ударов ногами по ракеткам с партнером, обегая стойки «змейкой». Оборудование: додянг (площадь 8х3 м2), измерительная лента, 3 стойки, 2 ракетки, секундомер. Описание теста: На расстоянии 8 (м) по прямой линии устанавливаются три стойки, из которых первая - на расстоянии 2 м от линии старта, а две очередные стойки на таком же расстоянии друг от друга. Испытуемый становится на линию старта вместе с помощником, который держит в руках два снаряда (ракетки). По сигналу испытуемый преодолевает расстояние 8 м, нанося поочередно на скорость боковые удары ногами в средний уровень, до линии финиша, двигаясь «змейкой». Время останавливается, когда испытуемый полностью пересекает линию финиша. Измерения времени - с точностью до 0,01 с. Результат: 1) время, за которое испытуемый преодолевает расстояние (с); 2) количество нанесенных ударов испытуемым во время выполнения теста (кол/раз); 3) коэффициент результативности, отношение количества нанесенных ударов на время. 6 тест. Оценка специальных КС: к сохранению равновесия. Задание: И.П. боевая стойка – выполняется 4 удара ногой по воздуху в средний уровень, не опуская ноги: а) прямой удар ногой вперед; б) боковой удар ногой вперед; в) удар ногой в сторону; г) прямой удар ногой назад. Оборудование: додянг (площадь 2х2 м 2), лейкопластырь. Описание теста: В центре площадки наклеивается квадрат из белого лейкопластыря (40х40 см). Испытуемый становится в боевую стойку. Опорная нога ставиться в центре ограничительного квадрата. По готовности испытуемый выполняет задание. Окончанием задания является возвращение в исходное положение. Грубые ошибки: выполнение одного прыжка на опорной ноге, во время выполнения ударов, выполнение удара ниже среднего уровня, во время фазы удара нога не была полностью выпрямлена в коленном суставе, выход опорной ноги за ограничительные линии белого квадрата. Незначительные ошибки: удар наносится не ударной поверхностью, пошатывание тела, во время выполнения удара и перехода между ударами руки находятся не в боевом положении, отрывание пятки опорной ноги. Результат: Экспертная оценка производится по 10 бальной шкале. 7 тест. Оценка специальных КС: ориентации в пространстве. Задание: Выполнить 10 боковых ударов ногой в средний уровень по 10 пронумерованным ракеткам в порядке увеличения нумерации на время. Оборудование: додянг (площадь 8х8 м2), лейкопластырь, пронумерованные ракетки 10 шт., свисток, секундомер. Описание теста: в центре площадки, наклеивается квадрат (50х50 см) из лейкопластыря. От этого квадрата по кругу на расстоянии 3м становятся помощники, которые держат снаряд (одну пронумерованную ракетку). Пронумерованные ракетки стоят в определенном порядке. Испытуемый становится в центр квадрата в боевую стойку. По сигналу запускается время, спортсмен бежит к ракетке «№ 1» и наносит боковой удар, затем бежит к ракетке «№ 2» и также выполняет боковой удар. Задание выполняется от первой до десятой ракетки, после чего спортсмен должен вернуться в исходное положение. Как только испытуемый встал в боевую стойку в специальном квадрате, время останавливается. Измерения времени - с точностью до 0,01 с. Результат: 1) время, за которое испытуемый выполняет задание (с). 8 тест. Оценка специальных КС: дифференцирования силовых способностей мышц ног. Задание: Выполнить боковой удар по «Кик тесту» с определенной силой из боевой стойки. Оборудование: додянг (площадь 2х2 м 2), «Кик тест», персональный компьютер. Описание теста: Испытуемый выполняет серию из 10 боковых ударов по «Кик тесту», результаты каждого удара фиксируются и вносятся в персональный компьютер. Далее высчитывается средний показатель. После чего испытуемый наносит контрольный удар, по силе равный или близкий к среднему статистическому результату, выданному компьютером. Измерение производится в килограммах. Результат: 1) десять результатов нанесения бокового удара ногой (кг). 2) среднестатистическое значение (кг). 3) отношение среднего показателя к контрольному удару. Чем ближе результат к единице, тем выше КС по дифференцированию силовых способностей мышц ног. 2.1.6. Методы математической статистики В процессе статистического анализа [64] данных исследований состава ударных действий, типичных стартовых ситуаций, комбинаций: - объемы применения, как отношения количества исследуемого показателя к общему количеству выполненных действий в %; - результативность интегральная, как отношение количества оцененных действий конкретного удара (комбинации, серии ударов и т.д.) к количеству всех проведенных ударов (комбинации, серии ударов и т.д.) в %; - результативность дифференциальная, как отношение количества оцененного удара к количеству применения этого удара в %. Экспериментальные данные, полученные в результате проведения педагогического эксперимента, обрабатывались с помощью однофакторного дисперсионного анализа [80]. Статистический анализ результатов педагогического эксперимента позволил сделать обоснованные выводы об экспериментальной гипотезе и эффективности обучения студентов технико-тактическому анализу. При использовании дисперсионного анализа достоверными различиями при внутригрупповом и межгрупповом сравнении мы приняли уровень различия или сходства при Р=0.05. 2.2 Организация исследования технико-тактической подготовки девушек тхэквондисток Целью настоящего исследования было предложить обновленную технико-тактическую подготовку спортсменами-тхэквондистками, сосредоточенную на боевых ситуациях, а также проверить и проверить ее надежность в пяти поединках четырех различных элитных турниров (например, Олимпийские игры в Пекине 2008, Гран-при Манчестера 2014, Олимпийские игры в Лондоне 2012 и Рио-де-Жанейро 2016, Олимпиада-2020 – прорыв российского тхэквондо, поскольку все четыре тхэквондиста, которые прилетели в Японию из России, завоевали медали –бронза Михаила Артамонова в категории до 58 кг; серебро Татьяны Мининой в категории до 57 кг; победа Максима Храмцова в категории до 80 кг – первая в истории России; Владислав Ларин взял золото в весе свыше 80 кг., это было первое за всю историю золото в тхэквондо) Это исследование представляет собой первую попытку синтеза технико-тактической схемы для различных турниров по тхэквондо, а также специализацию именно на индивидуальном стиле подготовки спортсменок. Насколько известно авторам, в области тхэквондо нет ни одного исследования, в котором были бы представлены инструменты наблюдения, доступные для использования на различных турнирах. Проведение исследования технико-тактической подготовки девушек тхэквондисток осуществлялось в соответствии с поставленными целью и задачами и состояло из трех этапов: 1. Первый этап (апрель-сентябрь 2021 г.): - аналитика используемой научно-методической литературы, - изучение проблематики поставленного вопроса исследования, - обобщение собранных данных и первоначальные выводы по теме исследования. - подбор научных методов исследования и тестирования для последующей аналитики состояния индивидуальной технико-тактической подготовки тхэквондисток. 2. Второй этап (сентябрь 2021 г. – апрель 2022 г.): - проводилось тестирование, в котором приняли участие 10 спортсменок, которые являлись участниками различных соревнований по тхэквондо; - математико-статистическая обработка полученных данных. 3. Третий этап (апрель-май 2022 г.): - апробирована методика расширяющая технико-тактические возможности индивидуальной подготовки спортсменок, которые занимаются тхэквондо с использованием средств, максимально приближенных к требованиям технико-тактической подготовки в соревновательных условиях. Таким образом, была максимально изучена существующая стратегия индивидуальной технико-тактической подготовки спортсменок к соревновательному сезону, сформулированы выводы и все результаты, полученные в исследовании индивидуальной подготовки тхэквондисток высокой квалификации описаны в третьей главе. | |||||||||||||||||||||