члх. Инфильтрационная анестезия на нижней челюсти

Скачать 45.03 Kb. Скачать 45.03 Kb.

|

|

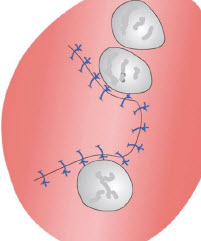

Инфильтрационная анестезия на нижней челюсти Кортикальный слой кости в переднем отделе нижней челюсти у лиц без возрастных изменений костной системы тонкий, пронизан мелкими отверстиями, поэтому на уровне нижних фронтальных зубов раствор анестетика может легко диффундировать к нервным волокнам нижнего резцового нерва. В области нижних премоляров и моляров инфильтрационная анестезия неэффективна, так как естественный для этой локализации плотный кортикальный слой кости препятствует распространению обезболивающей жидкости к нервным стволам, расположенным в толще нижней челюсти. Следовательно, на нижней челюсти достаточный анестезирующий эффект можно получить инфильтрационным способом только в области передних зубов, создавая депо анестетика на надкостнице или под ней. Инфильтрационная анестезия нижних резцов и клыков. Иглу вкалывают в нижнюю переходную складку в области подлежащего обезболиванию зуба и продвигают вниз до уровня верхушки корня (рис. 19). При более глубоком продвижении иглы раствор анестетика депонируется в мышцах подбородка, в результате чего обезболивание зуба может не наступить. Для обезболивания всех передних нижних зубов иглу вкалывают в переходную складку по средней линии между центральными резцами и продвигают до уровня верхушек их корней, затем перемещают шприц почти в горизонтальное положение и, выпуская раствор анестетика, продвигают иглу до верхушки клыка с одной стороны. Извлекают иглу до средней линии, после чего меняют положение цилиндра шприца, перемещая его почти в горизонтальное положение, но на противоположную сторону. Иглу продвигают до верхушки клыка с другой стороны, выпуская по пути ее продвижения обезболивающий раствор. Для выключения язычного нерва вводят 1-1,5 мл раствора анестетика под слизистую оболочку в то место, где она переходит со дна полости рта на альвеолярный отросток нижней челюсти на уровне зуба, подлежащего лечению или удалению. Через 10 мин приступают к хирургическому вмешательству. Мандибулярная анестезия Другой внутриротовой способ называется аподактильным. Ориентирами для анестезии служит крыловидно-нижнечелюстная складка. Игла вводиться в ее латеральный (наружный) скат. Точкой вкола является середина пересечения 2-х линий. Первой, проходящей вертикально по наружному скату складки и второй линии проходящей горизонтально между последними жевательными зубами посередине складки.

Является достаточно сложной манипуляцией. Проводиться при отсутствии возможности сделать обезболивание в полости рта (тризмы, перелом). Первый доступ это из поднижнечелюстной области. Вкалывают иглу у основания челюстной кости посередине расстояния линии, идущей от верхней части козелка уха, до начала жевательной мышцы, отступя на 15 мм от анатомического угла. Продвигают иглу параллельно задней части нижней челюсти, не теряя с ней контакта. При другом способе иглу вкалывают на 2 см от основания козелка кпереди от условной линии. Продвигают ее строго горизонтально на тоже расстояние. Эта проводниковая методика позволяет добиться снятия чувствительности с1-8 зуб, слизистой альвеолярного отростка, подъязычной области, нижней губы, части кожи подбородка. Эффект наступает в течение 10-15мин и длится до 2 часов. Однако, иннервация от середины 5 до середины 7, может полностью сохраняться, так как эта зона обеспечивается чувствительностью щечного нерва. Анестезия у овального отверстия Овальное отверстие находится в медиально_заднем отделе подвисочной ямки. Подвисочная ямка - углубление на боковой поверхности черепа, ограниченное спереди бугром верхней челюсти, сверху - большим крылом клиновидной кости, медиально - наружной поверхностью крыловидного отростка клиновидной кости, латерально - скуловой дугой и ветвью нижней челюсти, сзади - передней поверхностью мыщелкового отростка нижней челюсти. Подвисочная ямка через серповидную щель сообщается с крылонёбной ямкой. Рис. 16. Место вкола и направление иглы при проведении анестезии у овального отверстия подскуловым путем: а) справа; б) слева. Для проведения анестезии у овального отверстия применяются четыре пути: подскуловой, надскуловой, нижнечелюстной (мандибулярный), нижнеглазничный. Подскуловой путь анестезии разработан С.Н. Вайсблатом (1934 г.). На середине траго-орбитальной линии делают укол иглой и продвигают ее до упора в наружную пластинку крыловидного отростка клиновидной кости. Глубину проникновения фиксируют пальцем. Иглу выдвигают до подкожной клетчатки, не сдвигая пальца, который фиксирует глубину залегания крыловидного отростка. Поворачивают кончик иглы кзади под углом не менее 20° и снова погружают иглу в мягкие ткани на ранее отмеченную глубину. Попадают к целевому пункту анестезии - овальному отверстию (рис. 16). Надскуловой путь анестезии С.Н. Вайсблат предложил в 1955 г. Вкол иглы осуществляют по середине траго_орбитальной линии над скуловой дугой с незначительным уклоном вниз, что дает возможность попасть на наружную пластинку клиновидной кости. Выполнение этого пути проведения обезболивания в дальнейшем ничем не отличается от подскулового (ранее описанного). Нижнечелюстной (мандибулярный) путь анестезии применен С.Н. Вайсблатом в 1937 г. Берется шприц с иглой, длина которой составляет не менее 8 см. Отмечают на игле пальцем или стерильной резинкой расстояние от места укола до нижнего края скуловой дуги. Место укола типичное для внеротовой нижнечелюстной анестезии. Проходим на внутреннюю поверхность ветви нижней челюсти и пройдя 0,5_0,75 см по намеченному пути, отводим конец иглы от костной стенки вовнутрь. Для этого отводим шприц кнаружи под таким же углом, под каким мы его повернули внутрь при предварительном измерении расстояния от места укола до нижнего края скуловой дуги. Глазничный путь анестезии предложен С.Н. Вайсблатом в 1956 г. Место укола находится у нижнего края глазницы вблизи нижненаружного ее угла. Игла на расстоянии 2-2,5 см проникает через широкую латеральную часть нижнеглазничной щели в подвисочную ямку, а затем, продвигаясь в контакте с нижней стенкой глазницы, подводится к овальному отверстию. Источник: https://medbe.ru/materials/anesteziya-i-narkoz-v-stomatologii/provodnikovoe-obezbolivanie-i-anesteziya-sposoby-metody-i-puti-anestezii/ © medbe.ru Осложнения при удалении зуба могут возникать в процессе операции (интраоперационные) и после её окончания. Также осложнения можно разделить на общие и местные. К общим осложнениям относят: обморок, коллапс, гипертонический кризис и тому подобные состояния. Возникновение этих осложнений, как правило, связано с психоэмоциональным состоянием пациента, не адекватно проведённой анестезией и травматично проведённым удалением. Оказание помощи в этом случае осуществляется по принципам неотложной терапии. Местные осложнения, возникающие во время удаления зуба Местные осложнения разделяют на интраоперационные, возникающие в процессе удаления зуба, и ранние - в послеоперационном периоде. Одним из самых распространённых осложнений является перелом коронки или корня зуба. Интраоперационные осложнения Перелом коронки или корня удаляемого зуба встречается наиболее часто. Оно связано со значительным поражением зуба кариозным процессом, а иногда зависит от анатомических особенностей строения корня и окружающей костной ткани. Часто это осложнение возникает вследствие нарушения техники операции: неправильное наложение щипцов (несоблюдение правила совпадения оси щёчек с осью зуба), недостаточно глубокое их продвижение, резкие движения во время вывихивания зуба, грубое и неправильное применение элеваторов. В случае перелома корня зуба необходимо продолжить вмешательство с использованием щипцов для корней или бормашины. Оставление отломанной части корня в лунке может привести к развитию воспалительного процесса в окружающих тканях. Если по каким-то причинам (ухудшение общего состояния, технические сложности и т.д.) отломанный корень удалить не удаётся, операцию заканчивают, а рану по возможности ушивают или прикрывают йодоформной турундой. Назначают противовоспалительную терапию и физиолечение. Повторную операцию удаления остаточного корня проводят через 7-14 дней. К этому сроку воспалительные явления обычно стихают. Перелом или вывих соседнего зуба может произойти, если этот зуб поражен кариозным процессом или недостаточно устойчив и его используют в качестве опоры во время работы элеватором. При переломе соседнего зуба его удаляют. В случае вывиха - вправляют и накладывают гладкую шину-скобу на 3-4 нед или проводят операцию реплантации зуба (при полном вывихе). Проталкивание корня зуба в мягкие ткани. Чаще происходит во время удаления третьего нижнего моляра. Этому способствует резорбция тонкой язычной стенки альвеолы в результате предшествовавшего патологического процесса или отламывание её во время операции, проводимой элеватором. Вывихнутый корень смещается под слизистую оболочку в области челюстно-язычного желобка. Если корень, находящийся под слизистой оболочкой, пальпируется, то его удаляют после разреза мягких тканей над ним. Когда удалённый корень обнаружить не удаётся, проводят рентгенологическое исследование нижней челюсти в прямой и боковой проекциях или КТ и устанавливают расположение корня в мягких тканях. Топической диагностике помогает введение игл в ткани с последующей рентгенограммой. Корень, сместившийся в ткани заднего отдела подъязычной или поднижнечелюстной области, удаляют в условиях стационара. Повреждение десны и мягких тканей полости рта происходит в результате нарушения техники операции и грубой работы врача. При неполном отделении круговой связки от шейки зуба соеди- нённая с ним десна может разорваться во время выведения зуба из лунки. Наложение щипцов на слизистую оболочку десны вокруг зуба «вслепую» приводит к её разрыву. Профилактикой этого осложнения служит сепарация (отслаивание) десны до середины двух соседних зубов. Повреждённые мягкие ткани ушивают. Разрыв мягких тканей полости рта может привести к кровотечению. Останавливают его путём наложения швов на повреждённую слизистую оболочку. Размозжённые участки десны отсекают, разорванные - сближают швами. Перелом (отлом) альвеолярного отростка (части) челюсти. Наложение щёчек щипцов на края лунки нередко сопровождается отломом небольшого участка кости. Обычно это не отражается на последующем заживлении. Чаще всего его извлекают вместе с зубом. Если отломанный участок кости не отделяется из лунки вместе с зубом, то его отделяют гладилкой или распатором от мягких тканей и удаляют. Образовавшиеся острые края кости сглаживают. При грубом использовании элеваторов при удалении третьих моляров в ряде случаев возникает отрыв заднего отдела альвеолярного отростка, иногда - с частью бугра верхней челюсти. Как правило, нежизнеспособный фрагмент удаляют, рану зашивают наглухо или тампонируют йодоформной турундой. Вывих ВНЧС. Его причиной может быть широкое открывание рта и чрезмерно сильное надавливание на челюсть инструментами во время удаления нижних малых или больших коренных зубов. Осложнение чаще возникает у лиц пожилого возраста. Клиническая картина: пациент не может закрыть рот. При пальпации головок мыщелкового отростка можно определить, что они переместились далеко вперёд за скат суставного бугорка. Движения их значительно ограниченны. Лечение заключается во вправлении вывиха по стандартной, описанной в соответствующей главе методике. Профилактикой вывиха является атравматичное удаление зуба и фиксация нижней челюсти левой рукой во время операции для предотвращения широкого открывания рта. Перелом нижней челюсти. Это осложнение возникает крайне редко. Одной из основных причин является нарушение техники удаления зуба мудрости, когда используется чрезмерное усилие при его удалении с помощью элеватора Леклюза. Особенно часто риск перелома нижней челюсти возникает в случае необходимости удаления зуба при наличии в этой области патологического процесса в костной ткани (радикулярные или фолликулярные кисты, хронический остеомиелит, новообразование челюсти и др.). Имеет значение и остеопенический синдром или остеопороз, особенно в пожилом возрасте. Клиническая картина и методы лечения перелома нижней челюсти описаны в соответствующей главе. Перфорация дна верхнечелюстного синуса является частым осложнением при удалении верхних моляров или премоляров. Причиной этого осложнения могут быть анатомические особенности строения верхнечелюстного синуса (близкое расположение корней зубов ко дну пазухи и тонкая костная перегородка). Хронический воспалительный процесс в периапикальных тканях (гранулёма) приводит к резорбции костной перегородки, в результате чего слизистая оболочка пазухи спаивается с корнями зубов и при удалении разрывается. В этом случае возникает сообщение между полостью рта и верхнечелюстным синусом. Перфорация дна верхнечелюстного синуса может возникать по вине врача из-за неправильной техники удаления зуба, когда специалист злоупотребляет «проталкивающими» движениями щипцов, элеватора или кюретажной ложки. В случае прободения дна верхнечелюстного синуса врач может ощущать "чувство проваливания", иногда из лунки выделяется кровь с пузырьками воздуха. Убедиться в том, что произошла перфорация, можно с помощью аккуратного зондирования или проведения "носовых проб". Они заключаются в том, что во время выдоха через нос, зажатый пальцами, воздух с шумом или свистом выходит из лунки. Перфорационное отверстие может быть закрыто полипом, смещаемым выдыхаемым воздухом, поэтому в данной клинической ситуации "носовая проба" оказывается неинформативной. В этом случае надо попросить пациента надуть щёки, при этом воздух из полости рта будет проникать под давлением в пазуху, отодвигая полип и создавая клокочущий звук. При этом больной не сможет надуть щёки. В случае полипоза верхнечелюстной пазухи возможно ввести зонд и попытаться приподнять (отодвинуть) полип, тогда выдыхаемый через предварительно зажатый нос воздух будет со свистом проникать из пазухи в полость рта. При наличии гнойного процесса в синусе из лунки зуба во время проведения "носовых проб" будет выделяться гной. При отсутствии в верхнечелюстном синусе воспалительного процесса для закрытия сообщения следует добиться образования в лунке кровяного сгустка. По данным различных авторов, самостоятельно сгусток формируется примерно в 30 % случаев. Для сохранения сгустка на устье лунки накладывают йодоформную турунду (тугая тампонада устья лунки), которую закрепляют наложением восьмиобразного шва. Под турундой лунка заполняется кровью и образуется сгусток. Тампон сохраняют 5-7 дней. В этот период сгусток в лунке начинает организовываться. Если после удаления зуба перфорационный дефект значительно выражен и в верхнечелюстном синусе отсутствует гнойное воспаление, нужно ушить перфорационное отверстие с соблюдением определённых правил: необходимо сгладить острые края лунки, провести ревизию перфорационного отверстия на наличие свободно лежащих фрагментов зуба или кости. В дальнейшем выкраивают слизисто-надкостничный лоскут трапециевидной формы, основанием обращённый в вестибулярную сторону, тщательно его мобилизуют, проводя редрессацию надкостницы, укладывают на нёбную поверхность альвеолярного отростка без натяжения и ушивают нерезорбируемыми нитями. Предварительно проводят деэпителизацию слизистой оболочки вокруг лунки. Пациенту назначают антибиотикотерапию для профилактики развития синусита(препараты пенициллинового ряда, макролиды и т.п.), сосудосуживающие препараты в виде капель в нос (тизин, ксимелин и др.), антисептические полоскания полости рта раствором 0,005 % хлоргексидина. Швы снимают на 10-12 сут. Схема разреза при пластике ороантрального сообщения вестибулярным лоскутом Мобилизация слизисто-надкостничного лоскута  Схема наложения швов при пластике ороантрального сообщения вестибулярным лоскутом При наличии воспалительного процесса в верхнечелюстном синусе проводят мероприятия, направленные на его купирование. После стихания воспалительных явлений производят операцию, описанную выше. При неэффективности консервативных мероприятий пациента госпитализируют в стационар для проведения радикальной гайморотомии с пластикой свищевого хода. Иногда перфорация верхнечелюстного синуса сопровождается проталкиванием в него корня или целого зуба. Как правило, это происходит при неправильном продвигании щипцов или элеватора. При этом тактика врача будет такой же, как при обычной перфорации. Более тщательно проводится рентгенологическая диагностика и ревизия верхнечелюстного синуса. Фрагмент зуба или костный участок лунки должен быть удалён. Если амбулаторно, через расширенное перфорационное отверстие не удаётся это сделать, пациент должен быть госпитализирован для проведения операции радикальной гайморотомии. Местные осложнения, возникающие после удаления зуба Кровотечение. Удаление зуба сопровождается незначительным кровотечением. Как правило, кровь сворачивается через несколько минут и в лунке образуется кровяной сгусток. Однако в ряде случаев даже и после образования кровяного сгустка может отмечаться продолжающееся кровотечение, которое имеет ряд причин. К общим причинам относится повышение артериального давления, связанное с гипертонической болезнью или усилением психоэмоционального напряжения, сопровождающего операцию удаления зуба. Также следует обращать внимание на заболевания, которыми может страдать пациент. Это заболевания свертывающей и противосвертывающей системы крови (гемофилия, тромбоцитопеническая пурпура, болезнь Верльгофа, болезнь РендюОслера и т.д.). Имеет значение и характер препаратов, которые может принимать пациент, например антикоагулянты. Обращают на себя внимание пациенты, страдающие циррозом и другими заболеваниями печени, из-за нарушения синтеза протромбина. Профилактикой развития кровотеченияможет быть тщательный сбор анамнеза, детальное обследование пациента, в частности, обязательное измерение артериального давления перед вмешательством. Проведение мероприятий, уменьшающих психоэмоциональное напряжение. Местные причины кровотечения связаны с наличием воспалительного процесса в окружающих тканях и травматично выполняемой операцией удаления зуба. Прежде всего необходимо определить, откуда происходит кровотечение: из костной лунки удалённого зуба или из мягких тканей. Для этого пальцами сжимают края лунки. Если кровотечение прекращается, то оно возникло из мягких тканей, а если нет - то из кости. При кровотечении из мягких тканей они прошиваются узловыми швами резорбируемой нитью (викрил). Обычно достаточно прошить десну с обеих сторон лунки и туго завязать узлы. Кровотечение из кости останавливают путём разрушения и сдавления костных балок аккуратным поколачиванием кюретажной ложкой или элеватором по дну или стенкам лунки. Если это неэффективно, лунку туго тампонируют йодоформной турундой со дна, оставляя её на 5-7 дней. Также можно воспользоваться гемостатической губкой, которую вводят в лунку. На лунку удалённого зуба накладывают стерильную марлевую салфетку, пациента просят сомкнуть зубы. Через 20-30 мин проверяют, остановилось ли кровотечение, и только тогда отпускают пациента из клиники. Желательно назначить медикаментозные средства. Хороший эффект даёт внутримышечное введение гемостабилизатора дицинона или этамзилата натрия или в/в капельное введение эпсилона аминокапроновой кислоты. Все мероприятия проводят с обязательным контролем артериального давления. При неэффективности остановки кровотечения в амбулаторных условиях пациент госпитализируется. Луночковая послеоперационная боль (альвеолит) После удаления зуба и купирования действия анестетика у пациента возникает незначительная боль в области лунки. Как правило, болевой приступ самостоятельно разрешается или требует незначительной коррекции. Приём обезболивающих препаратов из группы кетопрофена или парацетомола полностью купирует приступ боли. Если процесс заживления лунки нарушается, то через 1-3 дня после удаления зуба боль усиливается. Изменяется также и характер боли, она становится постоянной и беспокоит часто в ночное время. Это состояние связано с несколькими причинами: кровяной сгусток не удерживается в лунке, лунка остаётся пустой и подвергается раздражению ротовой жидкости. Остатки кровяного сгустка и попавшие в лунку фрагменты пищи создают условия для развития воспалительного процесса, который называется "альвеолит". Основным клиническим симптомом альвеолита является боль в области лунки удалённого зуба. По мере развития заболевания боль усиливается, появляется иррадиация в различные анатомические образования (глаз, ухо) на здоровую сторону челюсти. Ухудшается общее состояние, может быть субфебрильная температура. При внешнем осмотре изменений, как правило, не отмечается. Регионарные лимфатические узлы увеличены и болезненны. При осмотре полости рта слизистая оболочка вокруг лунки гиперемирована, отёчна. Лунка или пустая, или покрыта сероватым фибринозным налетом. Пальпация десны в области лунки резко болезненная. Если не проводится лечение, воспалительный процесс может перейти в ограниченный остеомиелит лунки. Лечение проводится под местной анестезией. С помощью шприца с затупленной иглой струёй тёплого раствора антисептика (хлоргексидин 0,05 %) вымывают из лунки зуба частицы распавшегося сгустка крови, пищу. Аккуратно кюретажной ложкой удаляют остатки распавшегося сгустка. После высушивания лунки в неё укладывают повязку с йодоформом, поверх которой наносят мазь "Метрогил". Назначают нестероидные противовоспалительные средства. Перевязки осуществляют каждый день до появления грануляционной ткани. Обычно процесс купируется в течение 5-7 дней. Дополнительно назначают физиотерапевтическое лечение ультравысокочастотную (УВЧ) терапию, микроволны, ультрафиолетовое облучение, лазеротерапию]. Ограниченный остеомиелит лунки. Клиническая картина и лечение ограниченного остеомиелита лунки соответствуют проявлению и лечению остеомиелита челюсти и описаны в соответствующей главе. |