Курсовая работа. Инулин из листьев матьимачехи. Экстракция, методы количественного и качественного анализа. Стандартизация сырья

Скачать 296.36 Kb. Скачать 296.36 Kb.

|

|

Наименование ВУЗа Факультет фармацевтический Кафедра фармакогнозии Курсовая работа по фармакогнозии на тему: «Инулин из листьев мать-и-мачехи. Экстракция, методы количественного и качественного анализа. Стандартизация сырья» Выполнил студент XXX группы (очное отделение): ххх Руководитель: доцент, к. фарм. н., XXX Город 2020 Оглавление

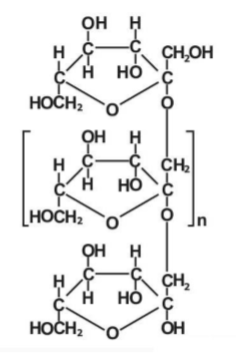

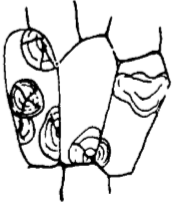

Введение Мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.) семейства асторвые (Asteraceae) широко используется в медицине как мягчительное, обволакивающее и отхаркивающее средство. Биологическая активность сырья мать-и-мачехи обусловлена входящими в его состав полисахаридами, среди которых присутствует инулин – один из характерных для сложноцветных резервных углеводов [16, 18]. Развитие научной мысли в области биохимии, физиологии, медицины и техники, экспериментальные данные о важной роли углеводных биополимеров в регуляции биологических процессов, а также сведения об их прикладном значении в различных отраслях человеческой деятельности побудили научную общественность к проведению развернутых и крупномасштабных исследований этих соединений [11]. В частности, в последние десятилетия значительно возросло количество научных работ, относящихся к исследовательским направлениям химии полисахаридов в областях биохимии, генетики и молекулярной биологии, медицине, иммунобиологии и микробиологии, структурной химии, сельскохозяйственным наукам и материаловедению [11]. Появилось множество научных публикаций, посвященных изучению углеводного состава лекарственных растений, в том числе представителей семейства сложноцветных, и мать-и-мачехи, в частности [5, 11, 14]. Цель данной работы: изучить научные данные по полисахаридному составу листьев мать-и-мачехи и методам его анализа. Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 1. Привести данные по строению и функциям инулина как резервного полисахарида сложноцветных, указать его природные источники; 2. Дать фармакогностическую характеристику мать-и-мачехе, остановиться подробнее на вопросах стандартизации её сырья; 3. Провести обзор современных исследований, посвященных выделению и методам количественного и качественного анализа полисахаридов мать-и-мачехи. Глава 1. Инулин: строение и функции инулина в растениях, его природные источники Инулин представляет собой полимер, состоящий из нескольких остатков фруктозы (от 10 до 36) в форме фуранозы (β, D-фруктофуранозы) и одного остатка глюкозы в форме пиранозы (α, D-глюкопиранозы), связанных через β-2,1 гликозидные связи (рис. 1). Его молекулярная масса составляет около 5000-6000 Да. Инулин является полифруктозаном, который может быть получен в виде аморфного порошка и в виде кристаллов, легко растворяется в горячей воде и трудно в холодной (легко растворяется при температуре около 70°C без желатинизации). Во время кислотного или ферментативного гидролиза из инулина образуется D-фруктоза и небольшое количество глюкозы. Промежуточные продукты лизиса инулина (инулиды) не имеют восстанавливающих способностей [1, 16].  Рис. 1. Структурная формула инулина Инулин является запасным углеводом. Он образуется в листьях в процессе фотосинтеза и накапливается в стеблях и корнях растений. Инулин хранится в вакуолях в растворе в клеточном соке или в виде сферокристаллов. Кристаллы инулина в некоторых инулиносодержащих растениях сгруппированы в вакуолях паренхиматозных клеток корня, которые близко располагаются к тканям флоэмы (рис.2). Было показано, что обилие фотоассимилированных веществ в течение летнего периода приводит к непрерывному накоплению инулина во время вегетационного периода у цикория, топинамбура и одуванчиков. Осенью снижение уровня фотоассимилятов способствует деградации инулина [1, 16]. Инулин относится к фруктанам, которые являются линейными или разветвленными углеводами, полученными из сахарозы. На основании структурных различий выделяют три типа фруктанов: инулин (связь β2 → 1), леван (связь β2 → 6) и граминан (связи β2 → 1 и β2 → 6). Длина цепи растительных фруктанов, определяемая степенью полимеризации - DP (Degree of Polymerization) является переменной. При этом есть виды растений (например, Viguiera discolor; Echinops ritro), продуцирующие фруктаны с более высоким DP благодаря специфическим фруктозилтрансферазам. Также фруктаны с высоким значением DP характерны для артишока (DP от 32 до 42). Фруктаны с короткой цепью (DP<10) часто называют фруктоолигосахариды (ФОС), тогда как полимеры с длинной цепью с DP>10 обычно называют инулином или ITF. Таким образом, фруктаны различаются по длине: от трисахаридов (1-кестотриозы, 6-кестотриозы) до полимеров [16].  Рис.2. Сферокристаллы инулина в клубнях Dahlia variabilis (Compositae) Существует также классификация фруктанов с их разделением на шесть групп, в зависимости от типа связи между фруктозильными остатками и положением глюкозы [16]: 1) инулины - линейные фруктановые полимеры, имеющие концевой глюкозный остаток и - β2 → 1 гликозидные связи; 2) леваны – в них фруктозные звенья связаны через β2 → 6 гликозидные связи. Они встречаются у злаков, к примеру, у Phleum pratense (тимофеевка луговая) и Lolium perenne (плевел многолетний); 3) граминаны – имеют как - β2 → 1, так и β2 → 6 связи и обнаружены в пшенице, ячмене и некоторых представителей семейства спаржевых; 4) неоинулиновый тип - преобладают β-2,1-связи, которые характерны для фруктанов, содержащихся в луке и аспарагусе. Имеют внутреннюю глюкозу, связанную в положениях С1 и С6, с двумя толерантными фруктозильными цепями, связанными β2 → 1 связями; 5) неолевановый тип - преобладают β-2,6-связи, обнаруженные в овсе. Представляют собой полимеры, образованные β2 → 1 и β2 → 6 связями между фруктофуранозильными звеньями на любом конце центральной молекулы сахарозы; 6) агавины - разветвленные граминаны и неофруктаны, имеют связи β2 → 1 и β2 → 6, обнаруживаются в агаве. Фруктаны в растениях выполняют не только запасные функции. Благодаря растворимости в воде и устойчивости к кристаллизации при температурах замерзания, фруктаны способны при низких температурах стабилизировать фосфолипидные мембраны, регулируют осмотическое давление путем высвобождения гексозных сахаров, также действуют как поглотители активных форм кислорода. Считается, что фруктаны способствуют защите от абиотического стресса, вызванного холодом, засолением, засухой и окислительным стрессом [16]. Инулин был впервые выделен немецким исследователем Роуз из девясила высокого еще в 1804 году и получил свое название от латинского наименования девясила – Inula [1, 16]. Инулин содержится у нескольких десятков тысяч видов растений, но его степень полимеризации и содержания в них может быть различной. Инулин является важнейшим запасным природным углеводом, уступая по распространенности лишь крахмалу. Инулин используется растениями, прежде всего, в качестве средства накопления энергии, чаще всего обнаруживается в листьях, корнях и корневищах. Большинство инулинсодержащих растений являются представителями двудольных, относящихся к семействам астровых (Asteraceae) и колокольчиковых (Campanulaceae), у которых инулин заменяет собой крахмал. Также инулин встречается у некоторых однодольных растений семейств злаковых (Poaceae), лилейных (Liliaceae), а также амариллисовых (Amarylidaceae). Некоторые инулинсодержащие растения используются в питании человека, такие как лук, чеснок, спаржа, топинамбур, цикорий и т.д. Список некоторых наиболее известных растений, содержащих инулин, представлен в табл. 1, лишь небольшая часть которых уже используется в промышленности, а другие являются потенциальными продуцентами этого ценного сырья [16]. В промышленных масштабах инулин получают из цикория, топинамбура и агавы. Таблица 1. Некоторые инулинсодержащие растения

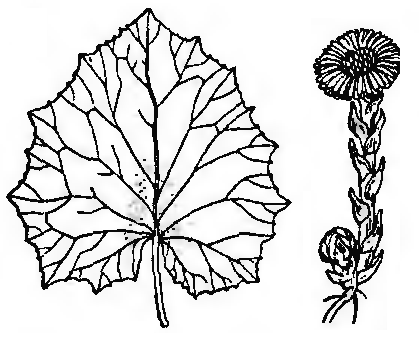

Кроме перечисленных в табл. 1 растений, инулин содержится и у других видов многочисленного семейства астровых. К примеру, инулин есть в таких выращиваемых в разных странах мира культурах как артишок (Cynara L.), мать-имачеха (Tussilago L.), козлобородник пореелистный (Tragopogon porrifolius L.). В целом, можно сделать вывод, что инулин является одним из основных запасных углеводов у растений семейства астровых [16, 18]. Так как в биосинтезе инулина и крахмала участвуют одни и те же углеводные ресурсы, при стимулировании увеличения содержания инулина в запасных органах наблюдается падение содержания крахмала. Вероятнее всего способность накапливать тот или иной полисахарид является в большей степени родовым признаком, чем признаком семейства растений. Однако растения семейств астровых, колокольчиковых, лилейных, лобелиевых и фиалковых все же чаще всего используют в качестве запасного полисахарида именно инулин. На сегодняшний день на рынке России присутствует в основном импортный инулин. Однако исходя из вышеприведенной информации, можно сделать вывод о том, что в условиях России имеется возможность промышленного выращивания различных видов инулинсодержащих растений с целью получения ценного сырья. Пожалуй, наиболее перспективным для России является выращивание цикория и топинамбура ввиду того, что эти растения уже окультурены, сорта районированы в регионах нашей страны, содержат много инулина и отличаются высокой продуктивностью в условиях континентального умеренного климата средней полосы России. Большой интерес также представляет девясил высокий, который отличается большим содержанием инулина, однако это растение является дикорастущим, что пока ограничивает использование этого растения. Поэтому перспективным представляется возможность доместикации девясила, тем более, что в его корневищах кроме инулина обнаруживаются каучукоподобные вещества и более ценные вторичные метаболиты. Очень перспективными для доместикации являются также крым-сагыз (Taraxacum hybernum – одуванчик осенний) и кок-сагыз (Taraxacum kok-saghyz), которые в корнях накапливают в большом количестве не только инулин, но и натуральный каучук высокого качества [16]. Глава 2. Мать-и-мачеха как официнальное растение Мать-и-мачеха (камчужная трава) — многолетнее травянистое растение, цветущее до распускания листьев. Цветоносные побеги высотой 10—25 см с одиночными корзинками (2—2,5 см в поперечнике) появляются ранней весной. Прикорневые листья, используемые как сырьё, появляются после цветения. Они длинночерешковые, широкояйцевидные с глубокой сердцевидной выемкой у основания, 10—15 (25) см в поперечнике, угловатые, неравномернозубчатые, довольно плотные, сверху голые, снизу с белым мягким войлочным опушением. Цветёт в апреле — мае; плодоносит в мае — июне [9, 18].  Рис. 3. Мать-и-мачеха: лист с верхней стороны и цветоносный побег (появляется до распускания листьев) Мать-и-мачеха — евразиатский вид, широко распространённый во всех районах европейской части СНГ; в Сибири обычен южнее 60° с. ш., на востоке доходит до озера Байкал. На Кавказе растёт почти повсюду. В Средней Азии отсутствует в зоне пустынь и полупустынь, но широко распространён по долинам рек в горных областях Восточного Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Обитает на берегах рек и ручьёв, береговых обрывах, осыпях, в сыроватых оврагах, по железнодорожным насыпям, вдоль автомобильных дорог, распространен также в средней зоне гор на обнажениях и по берегам горных рек и ручьев [9, 18]. В качестве лекарственного растительного сырья используют мать-и-мачехи обыкновенной листья – Tussilaginis farfarae folia. Заготовка сырья, первичная обработка, сушка. Листья собирают в первой половине лета (июнь — июль), когда они ещё сравнительно невелики, отрывая с частью черешка длиной не более 5 см. Не следует собирать слишком молодые листья, имеющие опушение на верхней стороне, листья, поражённые ржавчиной (ржавчинными грибами) и начинающие желтеть. Собранное сырьё складывают в корзины, не придавливая его, и быстро доставляют к месту сушки. Специальные охранные мероприятия по защите зарослей пока не требуются. Цветки (соцветия-корзинки) собирают в начале цветения, ощипывая их у самого основания с остатком цветоноса не более 1 см. Листья сушат на чердаках под железной крышей или на открытом воздухе под навесом, разложив сырьё тонким слоем (в 1—2 листа) на ткани или листах фанеры. В первые дни рекомендуется переворачивать их 1—2 раза в день для обеспечения равномерной сушки. Допускается высушивание в сушилках с искусственным обогревом при температуре нагрева 50—60 °С. Сырьё легко впитывает влагу и буреет, поэтому его необходимо предохранять от сырости [18]. Химический состав. Листья содержат полисахариды — слизи (5—10 %), инулин, пектин, декстрин; горькие гликозиды (2,6%), ситостерин и стигмастерин, дубильные вещества (около 8%); сапонины, органические кислоты (яблочная, винная), кислоту аскорбиновую, каротиноиды, следы эфирного масла, флавоноиды (рутин, гиперозид), фенолкарбоновые кислоты (галловая, феруловая, п-гидроксибензойная, кофейная, кофеоилхинная); пирролизидиновые алкалоиды (сенкиркин и туссилагин) в следовых количествах и т. д.; концентрируют Cu, Se, Ag, Br [10, 15, 18]. Качество сырья регламентируют Государственная Фармакопея XIV издания (ФС 2.5.0027.15). Внешние признаки. Цельное сырьё. Смесь цельных или частично измельчённых листьев. Особое значение имеют форма и опушение листовой пластинки (см. выше). Цвет листьев с верхней стороны зелёный, с нижней — беловато-серый. Запах отсутствует. Вкус водного извлечения слабо-горьковатый с ощущением слизистости. Измельчённое сырьё. Кусочки листьев различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм. Цвет серовато-зелёный. Запах отсутствует [4]. Числовые показатели. Как для цельного, так и измельчённого сырья влажность не более 13 %. Содержание общей золы довольно высокое — до 20 %; золы, нерастворимой в 10 % растворе кислоты хлористоводородной, не более 10 %; побуревших листьев не более 5 % и листьев, поражённых пятнами ржавчины, не более 8 %. Для цельного сырья допускается органической и минеральной примесей не более чем по 2 %. Для измельчённого сырья: частиц, не проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм, не более 20 %; частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 0,5 мм, не более 5 %; органической примеси не более 2 %; минеральной — не более 1 % [4]. Методы качественного и количественного анализа основных БАВ мать-и-мачехи согласно ГФ XIV приведены в главе 4. Хранение. Сырье хранится в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Срок годности сырья 3 года [18]. Фармакологическое действие. Отхаркивающее средство. Отхаркивающий, обволакивающий и противовоспалительный эффекты реализуются за счет слизей. Незначительный спазмолитический эффект, вероятно, обусловлен сопутствующими веществами - флавоноидами, эфирным маслом [10]. Использование. В научной медицине листья мать-и-мачехи применяют как отхаркивающее и мягчительное средство. Листья мать-и-мачехи применяются в виде настоя, входят в состав грудного сбора № 1 и 2, отхаркивающего сбора, сиропа (мать-и-мачеха+ подорожник большой). Внутрь — в виде настоя, а также в составе грудных и потогонных сборов при бронхитах, ларингитах и бронхоэктазах. Наружно — иногда в виде припарок как мягчительное и противовоспалительное средство [10, 18]. В эксперименте экстракт листьев обладает гастропротективными свойствами, отвар листьев – спазмолитическими, полисахариды – иммуномодулирующими, гепатопротективными. Этанольный и водный экстракт листьев проявляют антибактериальную активность [15]. В последнее время необоснованно подвергается сомнению целесообразность применения растения в медицинской практике [2]. По мнению Куркина В.А., выявленные для производных пирролизидина (алкалоиды) канцерогенные свойства ничего общего не имеют с мать-и-мачехой: содержание алкалоида сенкиркина в листьях незначительное (около 0,01%), поэтому его потенциальное действие как сопутствующего вещества не проявляется при использовании терапевтических доз [10]. |