ИОННЫЙ ОБМЕН для учебного пособия. Ионный обмен

Скачать 256.18 Kb. Скачать 256.18 Kb.

|

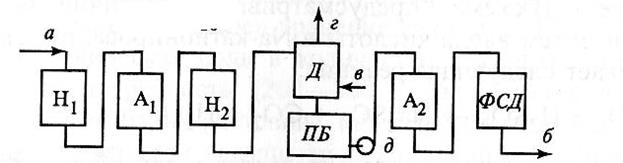

Схема полного обессоливания Рис. Схема полного обессоливания

ОЧИСТКА ВОДЫ ОТ РАСТВОРЕННЫХ ГАЗОВВода, на ТЭС, содержит различные растворенные газы, образующиеся в результате процессов водоподготовки или термического воздействия, а также поступающих в вакуумную часть циклов ТЭС с присосами воздуха. Растворенные в воде газы можно разделить на химически взаимодействующие с водой (СО2, NH3, Cl2) и не взаимодействующие (О2, N2, H2). Эти же газы подразделяются на коррозионно-активные (О2, СО2, Cl2) и инертные (N2, H2). Основной целью удаления из воды растворенных газов является предотвращение коррозии оборудования. Одновременно достигается некоторое повышение эффективности работы пароиспользующего оборудования (конденсаторы турбин, различные подогреватели). Вследствие снижения содержания в паре неконденсирующихся газов улучшается теплопередача. Кислород О2, азот N2 и диоксид углерода СО2 попадают в воду вследствие контакта с воздухом. Кроме того, высокие концентрации СО2 возникают в воде при обработке её Н-катионированием или путем подкисления. Водород Н2 обычно является продуктом коррозии металла оборудования. Все известные способы удаления из воды растворенных газов основаны на двух принципах: 1) десорбция, 2) химическое связывание с превращением газов в безвредные вещества. В ряде случаев на ТЭС специально вводят газовые примеси, служащие коррекционными добавками. Например, аммиак NH3, находящийся в водных растворах в форме Основным из десорбционных методов является метод термической деаэрации, который широко применяется для удаления кислорода и свободной углекислоты на объектах энергетики. Термическая деаэрация – это процесс десорбции газа, при котором происходит переход растворенного газа из жидкости в находящийся с ней в контакте пар. Удаление свободной углекислотыПрименение термической деаэрации для удаления углекислоты не всегда возможно. Например, для ВПУ нежелателен нагрев воды, которую пришлось бы охлаждать. Поэтому используют метод аэрации, позволяющий десорбировать из воды газы. Он заключается в продувании через воду воздуха. Это достигается согласно закону Генри снижением парциального давления данного газа над водой без снижения общего давления и подогрева воды. Образующийся при Н-катионировании или подкислении диоксид углерода является коррозионно-активным, а кроме того участвует в анионообменных процессах на сильноосновном анионите, уменьшая рабочую емкость. Удаление углекислоты производится в специальных аппаратах – декарбонизаторах. Декарбонизатор представляет собой колонну, заполненную насадкой (кольца Рашига или деревянные щиты с зазорами, уложенные в шахматном порядке). Насадка увеличивает поверхность контакта воздуха и воды для усиления десорбции. Воздух, нагнетаемый вентилятором, движется навстречу потоку воды и затем вместе с выделившимся СО2 выводится через верхний патрубок. Расход воздуха принимается равным 20 м3 на 1 м3 воды. Остаточное содержание углекислоты в декарбонизированной воде составляет в среднем 4 – 5 мг/дм3. Это объясняется значительным отклонением процесса десорбции от равновесия. Кроме физических факторов большое значение оказывает рН, которое регулирует соотношение форм угольной кислоты в воде ( Химические методы связывания кислорода и диоксида углеродаПрименение десорбционных методов позволяет удалять газ до известного предела, недостаточного в ряде случаев по условиям использования воды. Кроме того, не всегда имеются возможность и необходимость включения в схемы сложных аппаратов для газоудаления. Поэтому используются химические методы связывания кислорода и углекислоты с образованием веществ, являющихся безопасными в коррозионном отношении. Они используются в качестве дополнения к термической деаэрации для полного связывания остатков растворенного кислорода, улавливания «проскоков» кислорода, возникающих в результате отклонения от нормальной работы термических деаэраторов. Дозирование в питательную воду реагентов-восстановителей несколько ослабляет коррозию металла питательного тракта котла. При накапливании этих реагентов в котловой воде создается «антикислородный буфер», поглощающий следы кислорода. К числу реагентов – восстановителей относятся сульфит натрия Обработка воды сульфитом натрия основана на реакции окисления сульфита растворенным в воде кислородом: В этой реакции в качестве восстановителя выступает четырехвалентная сера S4+, которая отдает электроны кислороду, окисляясь до шестивалентной S6+. Окисление сульфит-иона кислородом является сложной цепной реакцией. Наилучшими условиями для её протекания являются: температура воды не менее 80 оСи рН ≤ 8. Раствор сульфита натрия с концентрацией 3 – 6% готовят в баке, защищенном от контакта с атмосферой, и затем с помощью дозатора непрерывно вводят в обрабатываемую воду с избытком 2 – 3 г/м3 против стехиометрического количества. Сульфитирование просто в осуществлении, не требует громоздкой и дорогой аппаратуры. Недостатком сульфитирования является то, что оно увеличивает сухой остаток в количестве 10 – 12 мг/дм3 на 1 мг/дм3 растворенного кислорода. При температуре выше 275 оС (давления насыщения 6 МПа) сульфит натрия разлагается с образованием летучих сероводорода и диоксида серы, которые уносятся паром, и вызывают коррозию пароконденсатного тракта. Поэтому этот метод используется только для обескислороживания воды котлов среднего давления (3 – 6 МПа), испарителей и подпиточной воды тепловых сетей. Для барабанных котлов высокого и сверхвысокого давления применяется дообескислороживание воды гидразином в форме гидразин-гидрата, который энергично взаимодействует с кислородом, окисляясь до воды и азота, т.е. не повышая солесодержания воды: Скорость реакции зависит от температуры, рН среды, избытка гидразина, а также от присутствия катализаторов. При t < 30 oC гидразин практически не взаимодействует с кислородом, но при t = 105 oC, рН = 9 – 9,5 и избытке гидразина около 0,02 мг/дм3 время практически полного связывания кислорода составляет несколько секунд. Гидразин вводится в воду в виде 0,1 – 0,5 %-ного раствора с избытком против стехиометрического количества с учетом того, что часть его расходуется на восстановление высших оксидов железа и меди из отложений в трубках, например: Поэтому его применяют в барабанных котлах для предотвращения железоокисного и медного накипеобразования. В котловой воде и в паре избыток гидразина разлагается с образованием аммиака: Положительным свойством гидразина является то, что он не увеличивает сухого остатка воды и не ухудшает качество пара. При организации гидразинной обработки воды следует учитывать, что гидразин является высокотоксичным веществом, при концентрации выше 40% он горюч, поэтому при работе с гидразином должны предусматриваться специальные меры безопасности. |