лаба. изучение характера изменения давления в напорном трубопроводе при гидравлическом ударе

Скачать 350.7 Kb. Скачать 350.7 Kb.

|

|

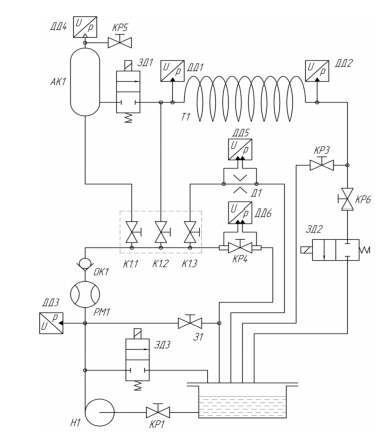

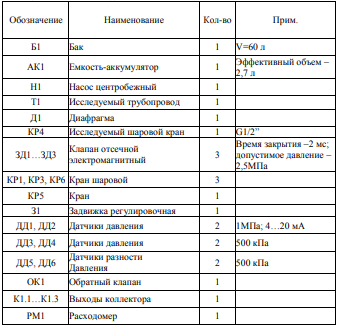

Первое высшее техническое учебное заведение России  Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский горный университет Кафедра транспорта и хранения нефти и газа Отчет по лабораторной работе №6 Тема: «ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ УДАРЕ» Выполнили: студент гр. НД-19-3 _________ /Гришкова А.А./ (подпись) (Ф.И.О.) Проверил: ассистент _________ /Касьянов А.В./ (подпись) (Ф.И.О.) Санкт-Петербург 2021 1. Цель работы Исследование гидравлического удара при быстром закрытии электромагнитного клапана на выходе трубопровода. 2. Теоретические основы работы Резкое изменение скорости жидкости в каком-либо сечении напорного трубопровода приводит к ускорению или замедлению движения жидкости. В результате возникают силы инерции, обуславливающие быстрое повышение или понижение давления в потоке, – происходит гидравлический удар, который, в отличие от жесткого удара твердых тел, является упругим, и при котором давление распространяется вдоль трубопровода волнами, подобно звуковым волнам. Несмотря на то, что явление гидравлического удара, неоднократно приводившего к авариям трубопроводов, было известно достаточно давно, объяснение этого сложного физического процесса было дано лишь в 1898 г. проф. Н. Е. Жуковским. Теория гидравлического удара и расчетные формулы, полученные им, используются во всем мире при расчете трубопроводов и при дальнейшем изучении этого явления.  Рисунок 1 – Расчетная схема к выводу уравнения Жуковского Рассмотрим горизонтальную трубу 2, соединенную с резервуаром 1, заполненным водой. На конце трубы 3 установлен кран (на рисунке не показан). Пренебрегая потерями напора, можно считать, что давление в трубе при движении жидкости равно статическому, т.е. высоте столба жидкости в резервуаре: p=ρ·g·H. При быстром (мгновенном) закрытии крана бесконечно малая масса жидкости, непосредственно прилегающая к крану (между сечениями «II-II» - «IV-IV»), мгновенно останавливается, и скорость ее становится равной нулю. Происходит преобразование кинетической энергии в потенциальную, приводящее к изменению давления. Изменение количества движения объема жидкости между сечениями II-II и IV-IV происходит под действием массовых и поверхностных сил. Спроектируем количество движения и силы на горизонтальную ось: проекция силы тяжести равна нулю, а проекции сил инерции и поверхностных сил давления равны соответствующим силам. Скорость в сечении II-II равна средней скорости в трубопроводе, а давление - гидростатическому давлению в резервуаре. В сечении IV-IV давление равно ударному давлению, а скорость равна нулю. Составим для этих условий уравнение количества движения:  , (1) , (1)где  . Подставляя это значение в уравнение, . Подставляя это значение в уравнение, получим 𝑝 −  = ρ · υ · 𝑑𝑙/𝑑𝑡. = ρ · υ · 𝑑𝑙/𝑑𝑡. Обозначим: dl/dt=c – скорость фронта вращения трубы; 𝑝 −  = 𝛥 = 𝛥 – приращение давления при гидравлическом ударе. Тогда после подстановки этих значений в формулу получим формулу Жуковского для определения приращения давления при, так называемом, прямом гидравлическом ударе: – приращение давления при гидравлическом ударе. Тогда после подстановки этих значений в формулу получим формулу Жуковского для определения приращения давления при, так называемом, прямом гидравлическом ударе:𝛥  = ρ · υ · с (2) = ρ · υ · с (2) Скорость распространения фронта ударной волны, как было доказано Н. Е. Жуковским, зависит от упругих свойств жидкости и трубопровода и может быть найдена по формуле  (3) (3) где  – модуль упругости жидкости (для воды – модуль упругости жидкости (для воды  Па); Па);  – модуль упругости материала трубопровода (для стали – модуль упругости материала трубопровода (для стали  Па); δ – толщина стенок трубы. Па); δ – толщина стенок трубы. По своему значению  близка к скорости распространения звука в неограниченном объёме жидкости, т.е. близка к скорости распространения звука в неограниченном объёме жидкости, т.е.  , т.к. знаменатель формулы (3) мало отличается от единицы. Для неограниченного объема воды , т.к. знаменатель формулы (3) мало отличается от единицы. Для неограниченного объема воды  =1430 м/с, для стальных водопроводов =1430 м/с, для стальных водопроводов  =1050÷1350 м/с. =1050÷1350 м/с. Образование ударной волны можно объяснить следующим образом. При мгновенном закрытии крана, установленного на конце трубы 3 (см. рис.1), жидкость, заключенная между сечениями II-II — IV-IV, останавливается. Происходит повышение давления (1), что приводит к сжатию жидкости между сечениями III-III и IV-IV и расширению трубопровода (штриховая линия). В результате, освобождается объем между сечениями II-II и III-III, куда жидкость вливается со средней скоростью, равной скорости ее до удара при гидравлическом давлении столба в резервуаре 1. Движущаяся жидкость, достигнув сечения III-III, останавливается (υ=0), а давление мгновенно повышается до  . Этот процесс со скоростью . Этот процесс со скоростью  распространяется в сторону резервуара. В момент времени распространяется в сторону резервуара. В момент времени  во всем трубопроводе (υ=0), а давление равно во всем трубопроводе (υ=0), а давление равно  . Так как . Так как  > > , вода из трубопровода начинает выливаться в резервуар со скоростью υ , а давление падает до р. По истечении времени , вода из трубопровода начинает выливаться в резервуар со скоростью υ , а давление падает до р. По истечении времени  , называемого фазой удара, во всем трубопроводе давление будет равным давлению в резервуаре р, а скорость - υ. Если не происходит отрыва жидкости от крана, то скорость ее падает до нуля. Одновременно с этим падает и давление у крана на величину Δp. Этот процесс с пониженным давлением p–Δp и при υ=0 распространяется в сторону резервуара со скоростью с. По истечении времени , называемого фазой удара, во всем трубопроводе давление будет равным давлению в резервуаре р, а скорость - υ. Если не происходит отрыва жидкости от крана, то скорость ее падает до нуля. Одновременно с этим падает и давление у крана на величину Δp. Этот процесс с пониженным давлением p–Δp и при υ=0 распространяется в сторону резервуара со скоростью с. По истечении времени  давление во всем трубопроводе станет меньше, чем давление в резервуаре, а скорость υ=0. Поэтому в трубопровод начинает поступать жидкость со скоростью υ , а давление будет повышаться до давления в резервуаре. По истечении времени давление во всем трубопроводе станет меньше, чем давление в резервуаре, а скорость υ=0. Поэтому в трубопровод начинает поступать жидкость со скоростью υ , а давление будет повышаться до давления в резервуаре. По истечении времени  жидкость при скорости υ и давлении p достигает крана, но так как он закрыт, процесс повторяется сначала, т. е. возникает колебательный процесс. Так протекает прямой гидроудар. жидкость при скорости υ и давлении p достигает крана, но так как он закрыт, процесс повторяется сначала, т. е. возникает колебательный процесс. Так протекает прямой гидроудар.Основные расчетные формулы: Величина расхода:  = = (4) (4)Фаза удара:  (сек), (5) (сек), (5)где L=25м. – длинна трубопровода Скорость распространения ударной волны:  , (6) , (6)где  =1425 м/с – скорость распространения упругих колебаний в воде, =1425 м/с – скорость распространения упругих колебаний в воде, =2.1·103 МПа – модуль упругости воды, =2.1·103 МПа – модуль упругости воды,  =1,5·104 МПа – модуль упругости стенок трубопровода, =1,5·104 МПа – модуль упругости стенок трубопровода, =12 мм – диаметр условного прохода трубопровода, =12 мм – диаметр условного прохода трубопровода, =2 мм –толщина стенок трубопровода, =2 мм –толщина стенок трубопровода,  – поправочный коэффициент. Для тонкостенных трубопроводов принимается (стальные, чугунные, полипропиленовые) равным единице. – поправочный коэффициент. Для тонкостенных трубопроводов принимается (стальные, чугунные, полипропиленовые) равным единице.Скорость движения жидкости в трубопроводе:  (7) (7)Величина заброса давления:  (8) (8)Давление в трубе p=ρ·g·H (9) 3. Ход эксперимента Лабораторная работа проводятся учебном оборудовании (далее стенд) МЖ-ГУ-10-6ЛР-01 представлена на рисунке 2.  Рисунок 2 – Схема учебного стенда «Механика жидкости – гидравлический удар» Расшифровка обозначений представлена в таблице 1  Таблица 1 – Состав стенда Комплекс состоит из центробежного насоса Н1, бака Б1, контрольной и измерительной аппаратуры, исследуемого трубопровода, диафрагмы и шарового крана с точками отбора давления, размещенных на сварной раме и столешнице. Показания аппаратуры фиксируются на экране ноутбука, также входящего в состав стенда. Стенд предназначен исследования волновых процессов в гидросистемах, позволяет определять величины повышения давления в результате гидроудара, экспериментально проверять формулу Жуковского, исследовать прямой и непрямой гидроудар, при различных условиях, а также исследовать гидравлические сопротивления: местные (диафрагма, задвижка), и сопротивления по длине (простой трубопровод). Для замера и контроля данных используется ноутбук, поставляемый вместе со стендом. Программа «МЖ-ГУ измерения» предназначена для совместной работы со стендом МЖ-ГУ-10-6ЛР-01 «Механика жидкости – гидравлический удар» позволяет выполнять автоматизированный сбор данных в лабораторной работе. При запуске программы на экране появляется окно, показанное на рисунке 3.  Рисунок 3 – Окно программы при запуске В зоне 2 размещено поле для графического отображения измеряемых величин. Измеряемые параметры отображаются в зоне 3. В зоне 4 расположены флажки выбора режима измерения «Статический режим измерения» и «Динамический режим измерения». «Запись гидроудара». При установке флажка напротив пункта «Запись гидроудара» появляется окно, показанное на рис. 4. Управление задвижками ЗД1 и ЗД2 в данном режиме осуществляется с компьютера установкой флажка напротив соответствующего пункта или нажатие кнопки в зоне 7. Запуск и остановка записи осуществляется с помощью кнопок в зоне 7.  Рисунок 4 – Рабочее окно программы. Режим запись гидроудара Переключением тумблера на блоке управления включается насос Н1. В рабочем окне программы сбора и обработки данных «МЖ-ГУ измерения» устанавливается галочку напротив функции «запись гидроудара». В окне программы устанавливаются флажки напротив пунктов «Открыть ЗД1», «Открыть ЗД2». Закрывая задвижку З1 устанавливается давление в аккумуляторе АК1 равное 220...250 кПа. Давление контролируется по программе или по показаниям на табло «Давление в емкости». В программе устанавливается флажок напротив пункта «Время, с» в столбце Х, а также флажок напортив пунктов ДД1 (трубопровод) и ДД2 (трубопровод) в столбце Y. Записываются значение расхода Q в таблицу 2. В окне программы нажимается кнопка «Переключить ЗД2+ Запись». Через 4-5 с, нажимается кнопка «Остановить запись». Сохраняется график и данные. Повторяются действия для давлений в аккумуляторе 180...200 кПа и 240..260 кПа. По результатам анализа графиков определяется экспериментальная величина максимального повышения давления –  , записывается в таблицу 2. , записывается в таблицу 2.4. Результаты экспериментов Результаты проведенного эксперимента представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Экспериментальные данные 5. Результаты расчетов Результат при давлении равном 220-250 кПа: Результаты при давлении равном 220-250 кПа: Величина расхода вычисляется по формуле 4:  Скорость распространения фронта ударной волны по формуле 3:  Величина заброса давления по формуле 8:  Результаты при давлении равном 180-200 кПа:   Результаты при давлении равном 240-260 кПа:   Скорость распространения ударной волны по формуле 6:  Фаза удара при L=25м по формуле 5:  Время закрытия задвижки ЗД2 = 0,002 с 6. Вывод В данной лабораторной работе было исследовано явление гидравлического удара при быстром закрытии электромагнитного клапана на выходе трубопровода. Гидроудар может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором – отрицательный. В ходе лабораторной работы на учебном оборудовании МЖ-ГУ-10-6ЛР-01 была определена экспериментальная величина максимального повышения давления в трех разных интервалах давления. Рассчитаны такие величины как скорость распространения фронта ударной волны, величина расхода, величина заброса давления и фаза удара. При увеличении расхода, повышается давление. Гидроудар является упругим, и давление распространяется вдоль трубопровода волнами, подобно звуковым волнам. |

, м/с

, м/с , кПа

, кПа