Открытый региональный конкурс проектно-исследовательских работ школьников «Паруса науки»

Как менялся русский литературный язык в Петровскую эпоху?

Работу выполнила:

Рябова Эва Дмитриевна,

ученица 7 “Б” класса

(телефон: +7 (952) 364-05-38)

ГБОУ школы № 58 Приморского района Санкт-Петербурга им. С. П. Королёва

(телефон: 241-23-25, primschool58@yandex.ru)

Научный руководитель:

Колесова Серафима Александровна

(телефон: +7 (911) 295-17-97, электронный адрес: s.maykova@gmail.com)

Санкт-Петербург

2021 - 2022 уч. год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

В данной работе мы рассматриваем влияние Петровской эпохи на русский литературный язык.

Актуальность работы обусловлена тем, что к приближающейся 350-летней годовщине со дня рождения первого российского императора возрастает интерес к личности Петра I. С нашей точки зрения интересно провести исследование влияния петровской эпохи на формирование современного литературного языка.

На уроках русского языка в 6 классе мы изучали раздел “Лексика”, наблюдали за процессами, происходящими в языке, их причинами и закономерностями. Поэтому нам захотелось глубже изучить процессы, влияющие на формирование современного русского языка.

Цель данной работы - ответить на вопрос: как менялся русский литературный язык во времена правления Петра I?

Задачи: выявить причины петровских преобразований и рассмотреть их влияние на русский литературный язык, понаблюдать за преобразованиями языка в первой половине XVIII века и изменениями словарного состава языка в этот период, изучить литературу по данной теме.

В работе мы ссылаемся на научную литературу, в которой рассматриваются вопросы преобразования языка в первой половине XVIII века, Интернет-источники.

Глава 1. Преобразования русского языка в эпоху правления Петра I

Бессмертен ты, Великий Петр!

Он, древний мрак наш побеждая,

Науки в полночь водворил;

Во тьме светильник возжигая,

И в нас благие нравы влил.

Г. Р. Державин

Формирование русской лексики

Современный русский язык прошел длинный путь, прежде чем стать таким, каким мы его знаем сейчас. Он состоит не только из исконно русских слов, но и из слов, пришедших к нам из других языков. Язык постоянно совершенствуется и пополняется на протяжении всего своего исторического развития. Одни заимствования пришли к нам еще в древности, и нам такие слова кажутся родными (например, тетрадь), другие проникли в язык сравнительно недавно.

В эпоху правления Петра I состав русского литературного языка особенно активно пополнялся. Этот небольшой временной отрезок — конец XVII века и первая треть XVIII века — вошел в историю под названием «эпохи петровских преобразований». Это время оказало огромное влияние на формирование русского литературного языка.

Упрощение языка, приближение его структуры к пониманию широкими кругами людей, понятность языка и его удобство — живая потребность общества. 1

Причины преобразований

Целью Петра было не только создание новой армии, флота, государственного строя, промышленности, но и создание новой культуры - культурная реформа занимает в деятельности Петра не меньшее место, чем реформы прагматического характера. Культурные преобразования были необходимы для государственной политики, и были призваны перевоспитать общество и внушить ему новую позицию государственной власти.2

Причин преобразований можно выделить несколько:

Во-первых, был взят курс на распространение европейского просвещения, развитие науки и техники, ведь они на тот момент были необходимы. Старый церковнославянский язык, основанный на религиозном мировоззрении, не подходил под выполнение современных задач.

Во-вторых, основной причиной преобразований, которые проводил Петр Первый, было его стремление сделать из России великую морскую державу. В те времена прослеживалось социально-экономическое, политическое и культурное отставание России от Западной Европы, международное положение России было ослабленным, стране угрожала потеря независимости.

Помимо главных причин, можно выделить и другие:

Петру было необходимо укрепить собственную власть;

расширить связь с другими государствами;

укрепить государственность;

создать новое представление о России в Европе и наоборот;

просветить русских людей.

Петр понимал, что распространяя знания в массы, ему будет легче проводить реформы.

Известно, что Петр активно продвигал знания в массы; весьма интересно он завлекал людей в библиотеки: когда при Кунсткамере открывали библиотеку, царь в разговоре с генерал-прокурором города, выступавшим за то, чтобы брать с людей деньги за посещение библиотеки, повелел - тому, кто придет в библиотеку, на выходе давать чашку кофе или рюмку водки. И это подействовало: люди стали вставать в очередь, чтобы получить такой подарок. Главному библиотекарю Кунсткамеры выдавались 200 рублей – огромные деньги по тем временам – на то, чтобы обеспечивать посетителей подарками.

Книгоиздание в эпоху правления Петра I

В XVIII веке светская литература активно развивается и становится популярной. Из 600 книг, напечатанных в это время, только 48 относятся к церковной литературе. У русских людей появилась возможность знакомиться с западно-европейской и античной культурой. В это им помогали такие книги, как: «Символы и эмблемы» и «Библиотека, или о богах» Аполлодора, «Приклады, како пишутся комплименты разные», «Юности честное зерцало» и другие.

Грамматики и словари играли огромную роль в распространении знания, правописания, способствовали развитию филологических наук. «Грамматика» Ф. Поликарова (1721) и «Грамматика славенская в кратце собранная в греко-славянской школе, яже в великом Нове Граде при доме Архиерейском» Ф. Максимова (1721 и второе издание в 1723) были уже книгами устаревшими, в которых русский язык все еще не отделялся от церковнославянского.

В Петровскую эпоху появляются иностранные словари, которые преследовали обычно две задачи: одна — объяснить новые термины иноязычного происхождения, другая — русскими словами заменить иностранное понятие. Были выпущены такие книги, как «Лексикон вокабулам новым по алфавиту», «Толкование иностранных речей» и др. Расширяющиеся связи русского государства с другими народами положили начало развитию переводческого дела, способствовали удобству в преподавании иностранных языков. В этот момент составлялись разнообразные двуязычные и многоязычные словари, например: «Лексикон треязычный, сирень речений славенских эллиногреческих и латинских сокровище. . . » Ф. П. Поликарпова (1704), «Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка к общей пользе при императорской Академии наук печатню издан» (1731), «Книга лексикон, или собрание речей по алфавиту с российского на голландский язык» (1717).

Появление словарей стало важным и для распространения образования, и для роста количества образованных людей, у которых появилась возможность знакомиться с текстами произведений, написанных на других языках.

Появление периодической печати

Русские рукописные газеты возникли приблизительно в 1600 году. Они назывались «Курантами» (от фр. Courant — текущий). Те “Куранты” были мало похожи на современную газету, т. к. издавались для царя и были похожи больше на документ, чем на газету. Распространение информации, которая была в «Курантах», было недопустимо (Приложение 2). Печатные газеты для широкой аудитории стали печататься в России именно во времена правления Петра Великого после его поездок по Европе. Название “Куранты” Петр использовал и для обозначения нового печатного издания, создателем которого он стал.

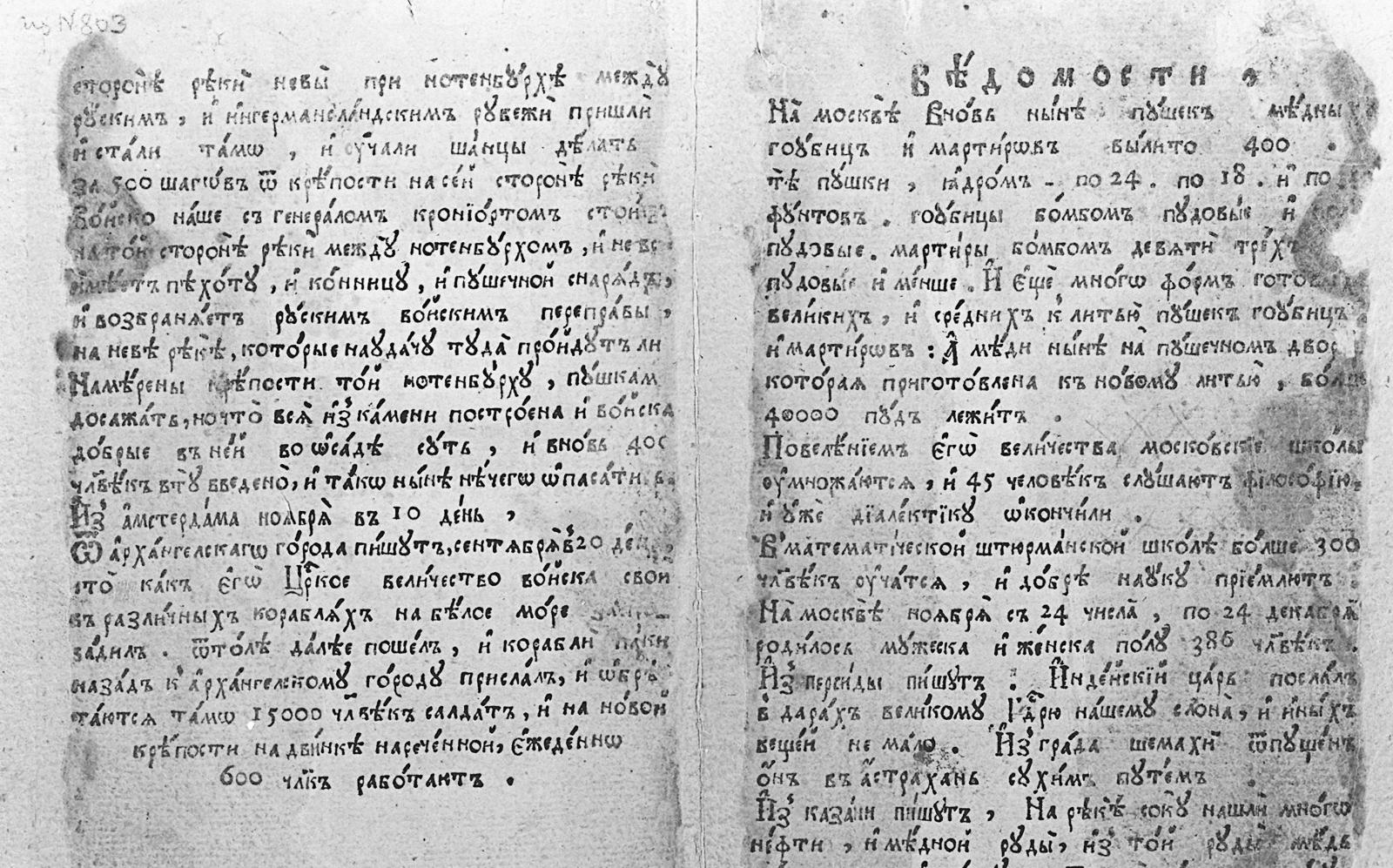

15 декабря 1702 года – Петр Первый подписывает указ о создании первой русской печатной газеты - «Ведомости» (Приложение 3). Она сыграла важную роль в постепенном формировании публицистического стиля. Первый номер напоминал “Куранты” – в нем печатались письма и заграничные новости, но уже были доступны народу.

Царь Петр лично участвовал в создании газетных номеров. На некоторых экземплярах остались следы правки, которую делал сам Петр. Но тогда издание было непостоянным: не было четкого формата, строго определенного тиража, периодичности выпуска, не была установлена цена, даже название газеты из номера могло быть разным: «Ведомости Московского государства», «Российские ведомости», «Реляции», «Эссенция из французских печатных газетов». Иногда «Ведомости» даже выдавались народу бесплатно. Объём газетного номера в разное время составлял от 2 до 22 страниц.

Позднее газета была передана Академии наук в Петербурге и стала выходить под названием “Санкт-Петербургские ведомости”, руководителем которой стал М. В. Ломоносов. Газета выпускается и в наши дни, можно оформить на нее подписку как в бумажном, так и в электронном виде. Получается, что это издание прошло длинный и очень интересный путь.

Вначале газеты печатались церковнославянской кирилловской азбукой, а после реформы графики стали издаваться уже гражданским шрифтом (Приложение 4).

В это время выходили и другие периодические издания - календари, летучие листки, которые сообщали о важных событиях в стране, победах, успехах во внешней политике.

Реформа русской азбуки

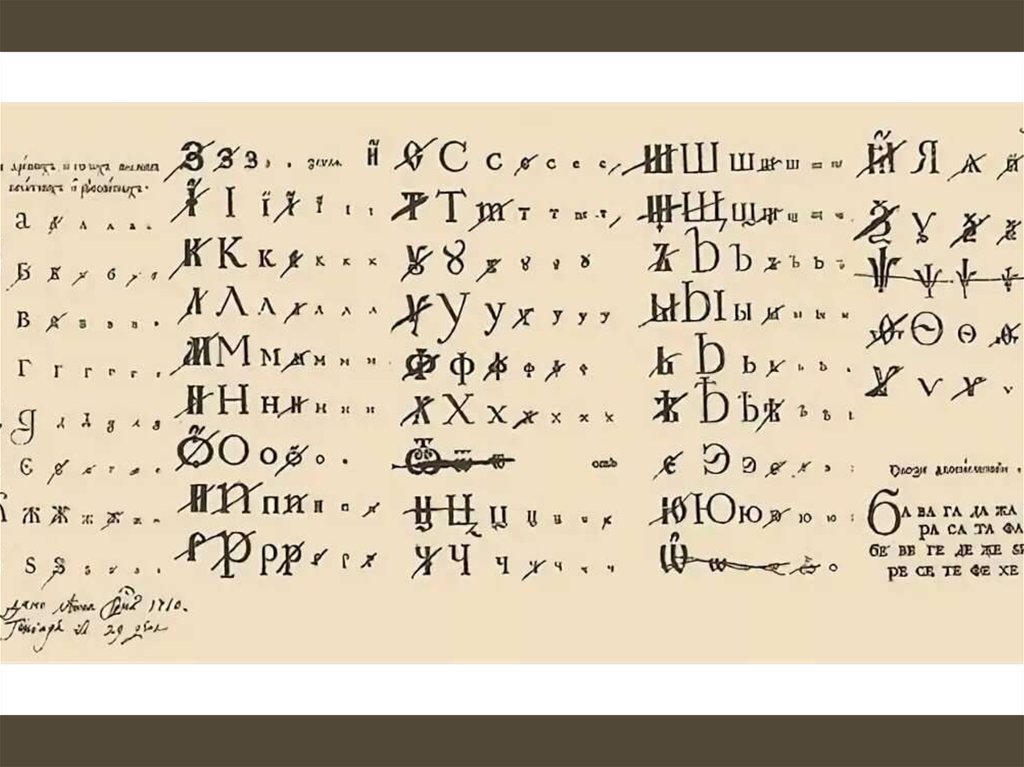

Петром был сделан первый шаг на пути упрощения алфавита (Приложение 4).

В конце XVII века среди образованных людей популярным стало использование латиницы. Так и появился на территории России первый гражданский шрифт, с помощью которого появилась печать светских изданий. В результате усовершенствований изменениям подвергся и состав алфавита, и форма написания букв, так как ранее она была неудобна для набора печатных текстов, потому что над некоторыми буквами писались надстрочные знаки (Приложение 1).

Разработка новой азбуки и шрифта велась при активном участии царя. В начале января 1707 г. по эскизам, ориентировочно произведенным непосредственно Петром I, бортинженер фортификации Куленбах нашел узоры 33 маленьких и 4 обыкновенных букв (А, Д, Е, Т) российского алфавита, которые были отосланы в Амстердам для изготовления литер (по этой причине шрифт иногда называли "Амстердамский"). В гражданский шрифт не вошли некоторые греческие буквы, ненужные для передачи русской речи. Начертание букв упростилось, и благодаря этому стало проще набирать и читать текст. 3

Самая первая книга, которую напечатали новым гражданским шрифтом, называлась «Геометриа славенски землемерие» — вышла в марте 1708 года

18 января 1710 г. сам Пётр I сделал заключительную корректуру, вычеркнув первоначальные виды символов свежего шрифта и давние знаки печатного полуустава. На переплёте азбуки царь написал: «Сими литеры печатать исторические и манифактурныя книги, а которыя подчернены, тех в вышеписанных книгах не употреблять».

29 января (9 февраля) 1710 году завершилась петровская реформа алфавита, и он утвердил новую гражданскую азбуку и гражданский шрифт.

В результате этой реформы, число букв в русском алфавите уменьшилось до 38, и упростилось их начертание. Были отменены силы (сложная система диакритических знаков ударения) и титла — такой надстрочный знак, который позволял пропускать в слове буквы. Было установлены правила применения прописных букв и знаков препинания, вместо буквенной цифири стали употребляться арабские цифры.4

Изменилось начертание букв. Оно было округлено (в соответствии с русским рукописным нецерковным письмом и графикой, применявшихся в то время в Европе шрифтов), были убраны лишние буквы, как, напр., омега, пси, кси, юс большой, юс малый, устранены титла, введена в алфавит буква э. Старую кириллицу можно было встретить уже только в богослужебных книгах, а новая гражданская азбука стала применяться при печати всех светских книг. «Создание светской азбуки обозначало резкое размежевание светской литературы с церковно-богословской. Реформа азбуки дала возможность светской письменности освободиться от старых традиционно-книжных норм»5.

Состав русской азбуки, ее начертание продолжали изменяться; и современный русский алфавит, в том виде, в котором мы его знаем сейчас, был утвержден 23 декабря 1917 г. (5 января 1918 г.) на основании декрета Народного комиссариата просвещения РСФСР «О введении нового правописания».

Глава 2. Изменение словарного соcтава языка в эпоху правления Петра I Заимствования

Пополнение русской лексики осуществлялось двумя способами - с одной стороны новые слова создавались из уже имеющихся в языке морфем (корней, суффиксов, приставок). Так увеличивалась и развивалась исконно русская лексика.

С другой стороны новые слова активно вливались в русский язык из других языков. Петровские преобразования затронули различные сферы общественной жизни: промышленность, торговля, ремесла, сельское хозяйство, морское дело, образование.

В русском литературном языке начала XVIII в. начинается процесс развития русской научной терминологии в математике, естественнонаучных дисциплинах. Происходит сближение литературного языка с разговорной речью, которая быстро вливается в литературный язык. В этот период постепенно формируются стили речи: официально-деловой, газетно-публицистический, научный.

Многие слова представляли собой переводные эквиваленты, т. е. русские соответствия новых иностранных слов. Особую трудность составлял перевод технической и научной литературы, так как в русском языке не было слов, необходимых для названия некоторых понятий.

Словарный состав русского, литературного языка в Петровскую эпоху расширялся за счет разных способов образования слов при помощи присоединения морфем, словосложения и др. Многие из этих слов представляли собой переводные эквиваленты, русские соответствия новых иностранных слов.

Обогащение словарного состава языка за счет словаря других языков - обычное следствие взаимодействия разных народов и наций на почве политических, торговых, экономических отношений.6 К тому же, нам известны знаменитые поездки Петра, которые повлияли не только на жизнь общества в целом, но и на развитие языка.

Русский язык в первой половине VIII века активно пополнялся из таких языков как немецкий, голландский, французский, частично из английского и итальянского.

Голландские слова появились в русском языке преимущественно в Петровские времена в связи с развитием мореходства. К ним относятся: верфь, гавань, рейд, фарватер, киль, шкипер, руль, рея, лоцман, матрос, шлюпка, койка, верфь, док, кабель, каюта, рейс, трап, катер

Из английского языка в это же время были также заимствованы термины из области морского дела: баржа, бот, бриг, вельбот, мичман, шхуна, катер и другие. Очевидно, и принятый до наших дней на флоте обычай отвечать на выслушанный приказ командира словом есть! может быть возведен к английскому утвердительному слову “йес”.

Из немецкого языка заимствуются: «фляжка» (нем. фляше) , «зонтик» (нем. «зонтаг»). Такие слова, как стамеска, шерхебель, дрель и др., пополняли столярное, слесарное, сапожное производство.

Военная лексика приходит в язык в основном из немецкого, частично из французского языков. Немецкого происхождения слова юнкер, вахтер, ефрейтор, генералитет, лозунг, цейхгауз, гауптвахта, лагерь, штурм и др. Из французского - барьер, брешь, батальон, бастион, гарнизон, пароль, калибр, манеж, галоп, марш, мортира, лафет и др.

Обновление словарного состава проявилось в сфере административной лексики. Она пополняется в Петровскую эпоху преимущественно заимствованиями из немецкого, латинского, частично французского языков. “Появляются теперь администратор, актуариус, аудитор, бухгалтер, герольдмейстер, губернатор, инспектор, камергер, канцлер, ландгевинг, министр, полицеймейстер, президент, префект, ратман и другие более или менее важные особы, во главе которых стоит сам император. Все эти персоны в своих ампте, архиве, гофгерихте, губернии, канцелярии, коллегиуме, комиссии, конторе, ратуше, сенате, синоде и в других административных учреждениях, которые заменили недавние думы и приказы, адресуют, акредитуют, апробуют, арестуют, баллотируют, конфискуют, корреспондуют, претендуют, секондируют, трактуют, экзавторуют, штрафуют и т. д. инкогнито, в конвертах, пакетах, разные акты, акциденции, амнистии, апелляции, аренды, векселя, облигации, ордера, проекты, рапорты, тарифы и т. д.” (Н. А. Смирнов).

Из французского языка проникают слова, которыми активно пользуется дворянство: ссамблея, бал, супе (ужин), интерес, интрига, амур, вояж, компания (собрание друзей), авантаж, кураж, резон и мн. др.

Но не смотря на активное проникновение заимствований Петр активно боролся против увлечения иноязычными заимствованиями. Так, сам император писал одному из тогдашних дипломатов (Рудаковскому): “В реляциях твоих употребляешь ты зело много польские и другие иностранные слова и термины, которыми самого дела выразуметь невозможно; того ради впредь тебе реляции свои к нам писать все российским языком, не употребляя иностранных слов и терминов”.

Устаревшие слова

Слова, переставшие активно использоваться в языке, исчезают из него не сразу. Какое-то время они еще понятны говорящим на данном языке. Слова составляющие лексику пассивного запаса и приводятся в толковых словарях с пометкой "устар."

В деловой письменности эпохи правления Петра существовали и старые элементы, традиционные, и новые. К первым отнесем церковнославянские слова и формы, а также выражения из старомосковского языка приказов; ко вторым — малоосвоенные языком иноязычные заимствования (варваризмы), просторечие, черты диалектного словоупотребления, произношения и формообразования.7

Для примера приведем некоторые письма Петра I. В мае 1705 г. он писал генералу князю Аниките Ивановичу Репнину: “Неrr! Сегодня получил я ведомость о Вашем толь худом поступке, за чьто можешь шеею запълатить, ибо я чрезъ господина губернатора подъ смертью не велелъ ничего в Ригу пропускать. Но ты пишешь, что Огилвии тебе велелъ. Но я так пишу: хотя бъ и ангелъ, не точию сей дерзновенникъ и досадитель велелъ бы, но тебе не довълело сего чинить. Впреть же аще единая щепа пройдетъ, ей богомъ кленусь, безголовы будешь. Piter. С Москвы, Маiя 10 д. 1705”.

Интересны здесь церковнославянские слова с оттенком торжественности: “хотя бъ и ангелъ, не точию сей дерзновенникъ и досадитель”; “тебе не довълело сего чинить”, “аще едина щепа пройдетъ и просторечные “можешь шеею запълатить”, “ей богомъ кленусь, без головы будешь”. Есть тут и варваризмы — голландское обращение Неrr и подпись Piter, написаны латинскими буквами.

Другое письмо, адресованное князю Федору Юрьевичу Ромодановскому (1707 г.): “Siir! Изволь объявить при съезде в полате всемъ министромъ, которые к конзилию съезжаютца, чтобъ они всякие дела, о которыхъ советуютъ, записывали, и каждый бы министръ своею рукою подписывали, что зело нужно надобно, i без того отнюдь никакого дела не опъределяли. Iбо симъ всякого дурость явлена будет. Piter, зъ Вили” в 7 д. октебря 1707”.

Отметим церковнославянское “явълена будет” и просторечное “зело нужно надобно”, “всякого дурость” и др., а наряду с этим латинские слова министр, конзилия, голландские обращения и подпись.

Из широкого употребления постепенно уходят и украинизмы.

Церковная литература

К концу XVII века в Русской церкви накопился ряд проблем, связанных с её положением в обществе и государстве, государство не устраивало практически полное отсутствие системы религиозно-церковного просвещения и образования.

В период 1701 - 1722 гг. Петром проводится церковная реформа для снижения влияния церкви, ее независимости и усиления контроля со стороны светской власти. Можно сказать, что в обществе складывается совершенно новое мировоззрение. Авторитет церкви падает и заменяется авторитетом государства, которое подчинило себе церковную власть. Происходит так, что незаметно отходят на второй план многие традиционные религиозные представления. С развитием науки все сильнее утверждается вера в силу человеческого разума.

Важным событием в конце XVII века стало состоявшееся в 1686 году присоединение Киевской митрополии Константинопольского патриархата к Московскому патриархату. В российский епископат вошли некоторые образованные малороссийские православные представители духовенства, часть которых сыграла ключевую роль в церковных преобразованиях Петра I.

Введение русской гражданской азбуки означало упадок церковно-книжной культуры средневековья, церковнославянский язык перестал занимать господствующее положение в русском литературном языке. Обозначился путь дальнейшей борьбы за создание более простого и понятного национально-русского литературного языка.

В литературе первой половины XVIII в. народное творчество было отделено от литературы просвещенных слоев общества. Крестьянство освободилось от преследований церкви архаическо-славянского язычества. Стало меньше гонений на языческие празднества с их бурными гудениями, плясками, хороводами и т.д. Важные вехи российских войн стали запечатлеваться в народе в виде былин, исторических песен, (преимущественно солдатских) в форме сказок, притчей. В них отразилась Полтавская битва, взятие Азова, Нарвы. Народное творчество представляет подвиги русского солдата. В былинах, исторических песнях, сказках отражается в легендарной форме личность Петра I.

Стилистические особенности языка

Петровской эпохи

Русскому литературному языку в Петровскую эпоху не хватало стилистической организованности в употреблении речевых средств. Наплыв новых слов был настолько быстр, что с ним не успевали справляться писавшие. Стилистическая организованность в пришла в литературный язык позднее, примерно к середине XVIII в. Большая заслуга в развитии литературного языка принадлежит А. Д. Кантемиру, В. К. Тредиаковскому и, безусловно, М. В. Ломоносову.

Для Петровской эпохи характерно смешение речи. Это, с одной стороны, слова, выражения церковнокнижного происхождения; с другой — это просторечия и диалекты; с третьей — это заимствования, зачастую слабо освоенные русским языком.

Язык постепенно сближается с разговорной речью. Особенно это ощущается, если сравнить тексты древнерусской литературы и конца XVIII веков.

Появляется множество слов абстрактного значения (знакомство, уточнение, замужество).

Активно вливается лексика, характерная для тех областей, которые развивались в Петровскую эпоху, например, театр: комедия, декорации, эпилог.

В это время получает широкую известность теория трех штилей Ломоносова (высокий, средний, низкий), за каждым из которых закреплялись свои литературные жанры (высокий - поэмы, оды; средний - сатира, дружеское письмо; низкий - песня, эпиграмма и другие). По этой теории основу литературного языка составляют нейтральные слова. Ограничивалось употребление церковнославянской лексики, допускались просторечия. Но теория не решала главную задачу - упорядочивание языка, выработку норм. Наоборот, язык становился все более разделенным между различными стилями.

Заключение

Мы рассмотрели, как менялся русский литературный язык в эпоху правления Петра I, выявили причины петровских преобразований, рассмотрели их влияние на русский литературный язык, понаблюдали, какую роль во всех этих преобразованиях играл сам император.

В Петровское время произошло многое, выделим следующее, важное для нашего исследования:

Был изменен русский алфавит.

Появилась массовая печать.

Развивалось книгоиздание, в том числе переводной литературы.

Развивались нормы речевого этикета.

Была реформирована азбука, упрощен шрифт.

Обычно отмечают следующие основные направления в развитии литературного языка первой четверти XVIII в.:

1. «Своего рода универсализация лексического и фразеологического состава языка» (Ефимов А.И. История русского литературного языка. М, 1967, с. 93), основой литературного языка становятся общеупотребительные слова.

2. Уход на второй план церковнославянской речи; широкое внедрение разговорной речи.

3. Создание новой терминологии.

4. Наплыв заимствований, который был слишком бурным; к нему не успевали быстро адаптироваться.

5. Языку не хватало стилистической организованности.

Изменения, происходившие в эпоху правления Петра, способствовали широкому распространению грамотности в обществе. Нельзя не отметить заслугу Петра I в развитии культуры, языка.

В работе нами было проанализировано большое количество источников: как печатных изданий, так и Интернет-ресурсов. Материалов по изученной нами теме достаточное количество, что позволило нам составить объективное представление об изменении языка в Петровскую эпоху.

Список использованных источников

Анисимов Е.В. Время петровских реформ. - Л.: Лениздат, 1989.

Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.: Учебник.— 3-е изд. — М.: Высш. школа, 1982. —528 с.

Ефимов А. И. История русского литературного языка. М, 1967.

Из истории русской культуры: Хрестоматия / [И. И. Горбачева, О. Н. Короткова, Е. А. Кузьминова, А. Г. Лилеева, И. В. Ружицкий] ; под ред. А. Г. Лилеевой и И. В. Ружицкого. МГУ им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет, 2017.

КОЗЫРЕВ В. А., ЧЕРНЯК В. Д. ВСЕЛЕННАЯ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ: Очерки о словарях русского языка. - СПб. Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. - 356 с.

Реформатский А.А. Введение в языковедение / Под ред. В.А. Виноградова. - М.: Аспект Пресс, 1999.- 536 с.

Соловьёв С. М. История России. — Т. XVI—XVII.

Троицкий В. Ю. Словесность в школе: Кн. для преподават. русской филологии. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. - 432 с. - (Б-ка учителя-словесника).

Филкова П. Д. История русского литературного языка XI-XVIII вв. Издательство София : Наука и искусство, 1973.

Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. - 5-е изд., стереотип. - М.: Рус. яз., 2002.

Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. - 2-е изд. - Я41 М.: Большая Российская энциклопедия, 1998 - 658 с.: ил.

Грот Я. К. Спорные вопросы русского правописания.— В ки.: Грот Я. л. Филологические разыскания. СПб., 1899, с. 600, 603.

Список Интернет-ресурсов

https://www.philol.msu.ru/ rki/alphabet/index.html

“Дилетант” Иван Штейнерт https://diletant.media/articles/33379717/

Журнал “Наука и жизнь”. Д. РОХЛЕНКО, историк-архивист. https://www.nkj.ru/archive/articles/9324/

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Церковная_реформа_Петра_I&oldid=118531084

https://ksana-k.ru/Book/meshj/01/gl10.htm

Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина: https://www.prlib.ru/history/619018

Георгий Липатов РЛЯ в Петровское время: https://proza-ru.turbopages.org/turbo/proza.ru/s/2010/01/20/68

https://cult-bobrodobro-ru.turbopages.org/turbo/cult.bobrodobro.ru/s/14880

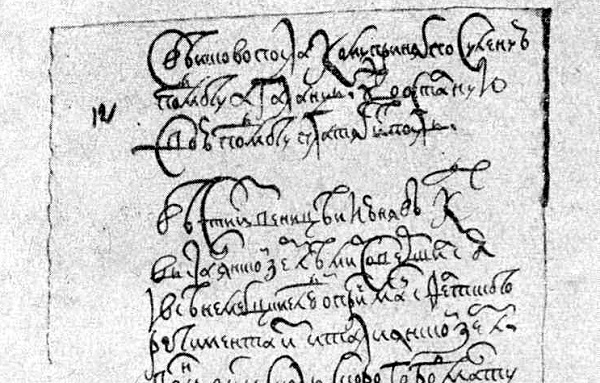

Приложение 1. Церковнославянская азбука

Приложение 2. Рукописные “Куранты”. 1631 г.

Приложение 3. Один из первых экземпляров “Ведомостей”

Приложение 4. Введение упрощенного гражданского шрифта 1708 году

1� Виноградов. Очерки

2� Е. А. Кузьминова. Из истории русской азбуки

3� https://www.nkj.ru/archive/articles/9324/

4� https://www.prlib.ru/history/619018

5� https://sdamzavas.net/4-33414.html

6� Реформатский А. А. Введение в языковедение. Стр. 473.

7� Библиотека Франтистеса: https://ksana-k.ru/Book/meshj/01/gl10.htm

|

Скачать 0.69 Mb.

Скачать 0.69 Mb.