Наладка электрооборудования. Конспект общие вопросы организации испытания и наладки электрооборудования

Скачать 335.62 Kb. Скачать 335.62 Kb.

|

|

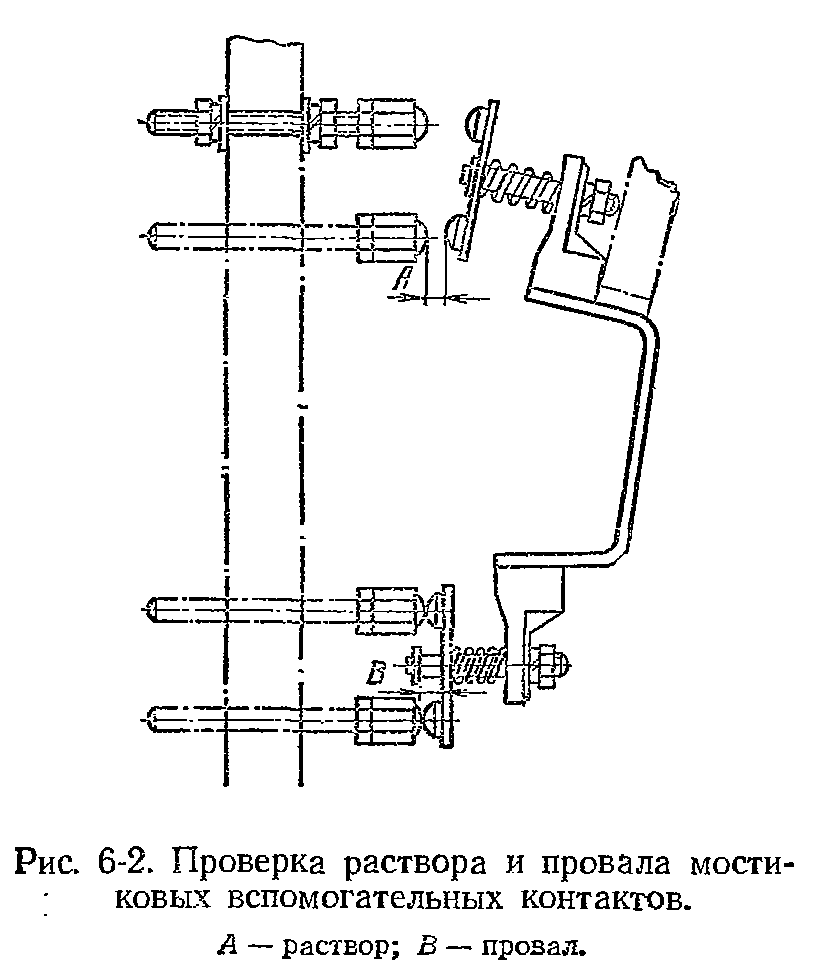

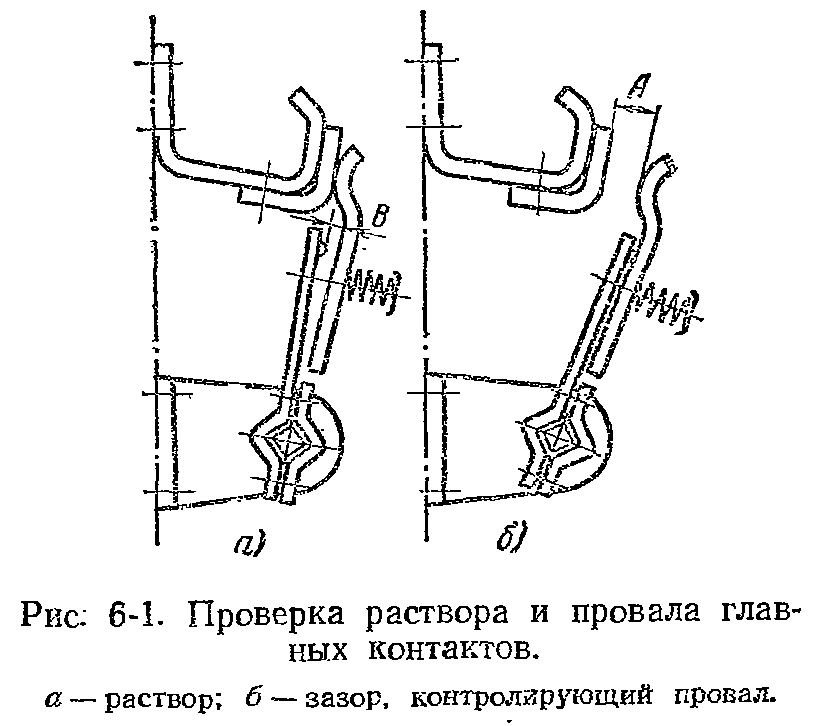

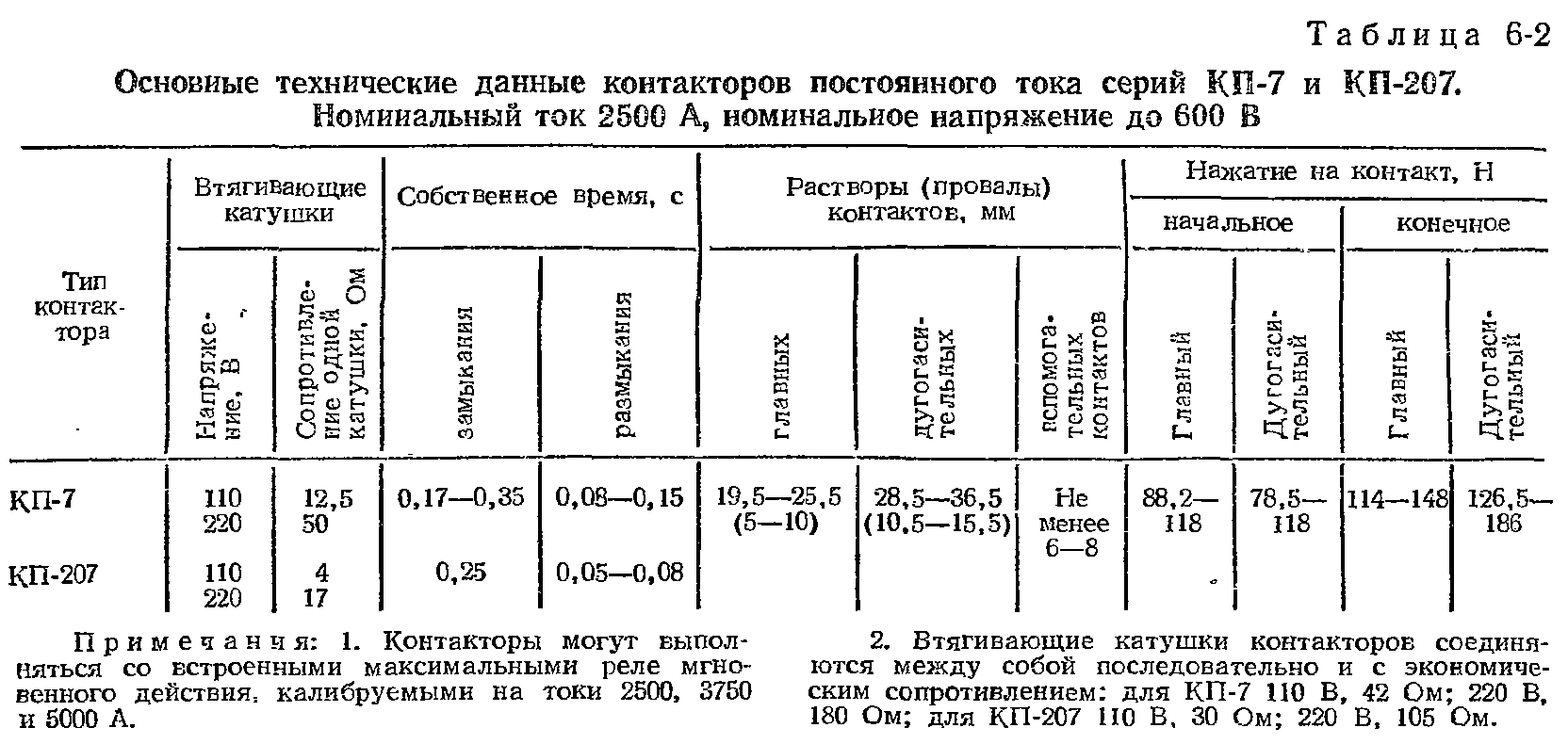

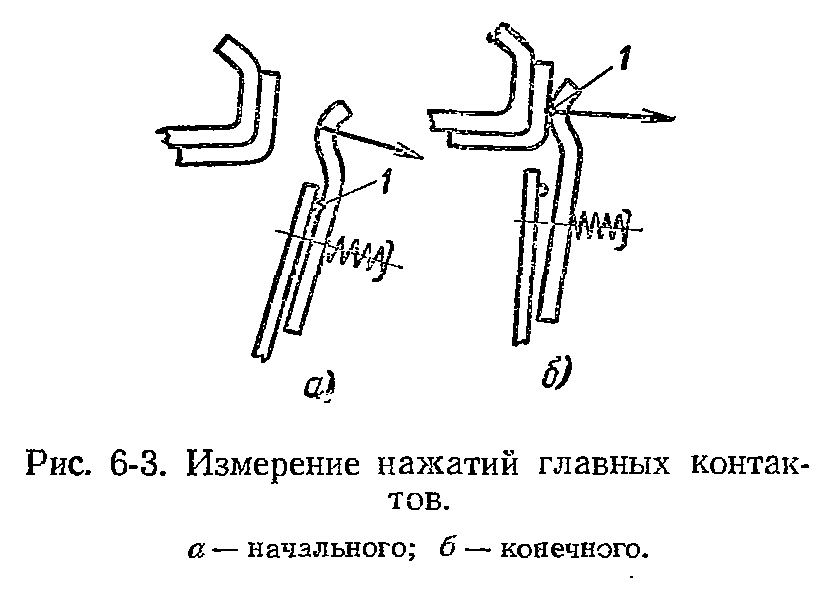

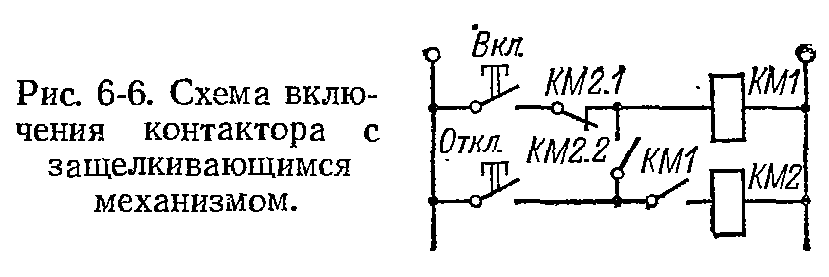

3. НАЛАДКА КОНТАКТОРОВ, МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ТЕПЛОВЫХ РЕЛЕ. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ АППАРАТОВ. Наладка контакторов Осмотр контакторов. Контакторы должны быть очищены от заводской смазки, пыли, грязи и протерты сухой и чистой тряпкой. Проверяется соответствие проекту типа и номинальных данных контактора, целость всех электрических соединений. Подтягиваются ослабленные крепления. Опробывается от руки подвижная система на отсутствие заеданий. Проверяется одновременность замыкания и размыкания главных контактов и правильность действия вспомогательных контактов. В случае выявления на контактных поверхностях застывших капель меди они зачищаются мелкой стеклянной (но не наждачной) бумагой или бархатным напильником. Смазка контактных поверхностей не допускается, так как от дуги она выгорает и продуктами горения загрязняет контактные поверхности, что. увеличивает нагрев контактов. При зачистке контактных поверхностей необходимо строго сохранять первоначальную форму (радиус закругления, профиль) контактов для того, чтобы сохранить их необходимое перекатывание. Зачищать надо только капли и наплывы до выравнивания поверхности, но не до выведения раковин. Контакты должны касаться линейно по всей ширине без просветов, постепенно перекатываясь при замыкании с незначительным скольжением. При эксплуатации это будет способствовать поддержанию их поверхности в хорошем состоянии. Измерение и регулировка нажатия на контактах. Проверка растворов, провалов и нажатий главных и вспомогательных контактов производится на мощных и ответственных контакторах; при необходимости осуществляется их регулировка.    Провал контактов определяется путем замера зазора при замкнутых контактах от подвижного контакта до его упора. Регулировка начального нажатия производится изменением начального сжатия (растяжения) встроенной контактной пружины, изменением ее длины за счет изменения числа шайб или регулировочными болтами; в некоторых случаях требуется замена пружины. Для контакторов с искрогасительными контактами необходимо проверить расстояние между главными контактами в момент касания искрогасительных, для чего якорь магнитной системы контактора от руки медленно подводится к сердечнику до момента соприкосновения искрогасительных контактов. Зазор между главными контактами в этот момент должен быть не менее 1,5 мм.  Если это расстояние меньше, то контакты следует заменить или отрегулировать болтовыми соединениями по заводской инструкции. 3. Проверку напряжения втягивания и отпадания контактов удобно производить по схемам рис. 6-4. Пакетный выключатель Q, шунтирующий вспомогательный контакт контактора КМ1 при определении напряжения отпадания, должен быть разомкнут. При отсутствии регулировочного автотрансформатора можно воспользоваться трансформаторами 220/36 В, включив их по схеме автотрансформатора (рис. 6-5). При таком включении на катушке контактора напряжение будет равно минимально допустимому рабочему (0,85 Uн) сети.   Главной особенностью процесса включения контактора переменного тока является значительное увеличение индуктивности катушки по мере уменьшения воздушного зазора. Общее сопротивление катушки определяется в основном ее индуктивным сопротивлением, и поэтому ток катушки в момент включения, когда индуктивное сопротивление мало, в 10-15 раз больше, чем при подтянутом якоре. В отличие от катушек постоянного тока нагрев катушек переменного тока почти не влияет на изменение магнитодвижущей силы и на напряжение втягивания вследствие малого влияния активного сопротивления катушек на ток. Поэтому при испытаниях не вносится поправка на температуру катушек и окружающей среды. По той же причине проверка напряжения втягивания контакторов переменного тока требует достаточной быстроты выполнения операций во избежание перегрева катушек и регулировочных устройств током включения. Следует помнить также, что при проверке напряжения втягивания от временных маломощных источников оперативного тока возможны в момент включения значительные просадки напряжения и данные о напряжении втягивания оказываются сильно завышенными.  Напряжение втягивания и отпадания контакторов постоянного тока необходимо проверять при нагретой втягивающей катушке до номинально допустимой температуры 70 °С. При измерениях с холодного состояния для уточнения результатов нужно внести поправку на отклонение температуры окружающей среды от 20 °С; каждым ±10°С соответствует изменение напряжения втягивания на ±2,5-3 % номинального напряжения. Контакторы должны четко включаться при подаче 85 % номинального напряжения. Напряжение отпадания контакторов нормами не лимитируется. Оно должно быть замерено и внесено в протокол. Согласно ПУЭ-76 (§ 1-8-34) проверка напряжения втягивания контакторов не обязательна, а контакторы испытываются многократным включением и отключением пониженным напряжением: на включение 0,9 Uн5 раз, на отключение 0,8 Uн 10 раз. Это испытание может быть заменено проверкой работы контакторов при комплексном опробовании схем, когда напряжение источника оперативного тока снижается до 80 % номинального. 4. Проверка магнитной системы. При включении катушки контактора переменного тока на номинальное напряжение может появиться сильное гудение контактора, что указывает на неисправность его магнитной системы. Для устранения неисправности магнитной системы необходимо проверить чистоту соприкасающихся поверхностей якоря и сердечника, отсутствие консервирующей смазки, точность пригонки подвижной и неподвижной частей магнита, наличие неповрежденного короткозамкнутого витка, уложенного в прорези сердечника. Для проверки плотности прилегания якоря к ярму между ними прокладывают листок копировальной и листок тонкой белой бумаги, а контактор замыкают вручную. По величине пятна на белой бумаге судят о качестве прилегания якоря. Если обе половинки магнитной системы соприкасаются только частью менее 60-75 % своей поверхности, а в других местах имеется зазор (более 0,03- 0,05 мм), то якорь нуждается в подгонке. Короткозамкнутый виток изготовляется сплошным (без мест соединения) или на сварке (пайка не допускается) и должен быть плотно зажат в своем пазу. Крепление витка производится подгибанием предназначенных для этого пластин, забиванием в паз узких клиньев или накернированием края паза. Замена материала короткозамкнутого витка, изменение его сечения или средней длины недопустимы, так как в этих случаях виток может настолько перегреться, что перегреет катушку, а контактор начнет гудеть. Нормальная- температура нагрева короткозамкнутого витка 200 °С. 5. Проверка контактора с защелкивающим механизмом. На рис. 6-6 приведена схема управления контактором с защелкивающим механизмом. При подаче импульса на включение контактора втягивающая катушка КМ1 получает питание через размыкающий вспомогательный контакт КМ2.1 защелкивающего механизма, притягивает якорь контактора, и защелка опускается; вспомогательный контакт защелки КМ2.1 размыкает цепь втягивающей катушки, а вспомогательный контакт защелки КМ2.2, замыкаясь, подготовляет цепь отключения. При отключении на втягивающую катушку КМ1 подается напряжение одновременно с катушкой защелки КМ2. Втягивающая катушка притягивает якорь контактора и тем самым снимает с защелки усилие, создаваемое якорем во включенном положении, и позволяет катушке КМ2 легко поднять защелку. После ее поднятия контактом КМ2.2 контактор отключается и приводит схему в исходное положение.  При осмотре контактора с защелкивающимся механизмом необходимо проверить работу последнего включением контактора вручную. При проверке работы контактора под напряжением проверяется и работа контактов защелки, В случае неудовлетворительного гашения дуги на вспомогательных контактах КМ2.1 защелки параллельно им подключают конденсатор емкостью 1 мкФ (типа МБГЧ на 250 В для сети 220 В). Наладка магнитных пускателей Внешний осмотр на предмет повреждений и сколов корпуса, а также удаление загрязнений (причем не только с поверхности корпуса, но и с поверхности сердечника электромагнита). Сколы и повреждения корпуса возникают не только вследствие ударов и падений, но и по причине длительного воздействия вибраций, обусловленных работой изношенной сети переменного тока и браком в монтаже пускателя, а также его собственными дефектами. Если повреждения корпуса привели к тому, что пускатель невозможно надежно закрепить, или его контакты не могут свободно замыкаться/размыкаться, то иного выхода, чем замена корпуса или пускателя, просто не остается. Отдельное внимание следует уделить проверке наличия всех деталей и частей пускателя. Например, подвижная контактная пластина вместе со своей поджимающей пружинкой может запросто «потеряться» - потребуется новая. Ревизия механической части. Проверке подвергается рабочая пружина, обеспечивающая разрыв контактов. Она должна быть достаточно жесткой, витки не должны сблизиться. Проверяется ход якоря пускателя относительно корпуса: необходимо, чтобы отсутствовали всякие заклинивания и затруднения при движении. Проверка хода осуществляется замыканием контактов «от руки». При наличии механических заклиниваний можно прибегнуть к смазке или шлифовке трущихся частей. Зачистка контактов – мера, от которой лучше воздержаться при проведении технического обслуживания исправных магнитных пускателей. Высокопроводящий слой подвижных и неподвижных контактов относительно тонок, поэтому, если при каждом обслуживании тереть по нему надфилем, то пускатель очень скоро выйдет из строя. Напильничек потребуется лишь в том случае, если на контактах имеются явные следы нагара или оплавления. А наждачная бумага для зачистки контактов исключается категорически. При замыкании все контакты пускателя должны прилегать друг другу плотно по всей поверхности, без смещений и наклонов, наличие которых говорит о необходимости регулировки механической части. Если пускатель содержит в составе корпуса металлические детали, или находится в металлическом кожухе, то необходимо убедиться в отсутствии цепи между этими частями, подлежащими заземлению, и силовыми контактами. Для всех пускателей в целом необходимо проверить отсутствие замыканий между отдельными силовыми полюсами. На бытовом уровне для этих целей достаточно воспользоваться обычным мультиметром. На производстве используется мегомметр, а сопротивление изоляции нормируется – не менее 0,5 Мом. Тщательный осмотр катушки пускателя. Трещины на каркасе, повреждения, нагар и оплавление изоляции – все это верные признаки существенных проблем. Катушку с такими признаками лучше заменить. Конечно, обычно определить межвитковое короткое замыкание в катушке можно только в процессе эксплуатации по косвенным признакам, таким как повышенный гул при работе пускателя. Тем не менее, если систематически проверять активное сопротивление провода катушки, можно заметить существенное и резкое его уменьшение. Этот признак достаточно красноречиво говорит о неисправности катушки, которую теоретически можно перемотать, а на практике проще заменить. повышенный гул при работе пускателя может быть вызван и некоторыми другими причинами помимо дефектов самой катушки. Например, может возникнуть перекос при ее установке, возможен недостаточный уровень напряжения в сети, бывает подобрана слишком сильная возвратная пружина. Все эти факторы приводят к тому, что якорь при замыкании недостаточно плотно прилегает к сердечнику. Следствием будет больший ток катушки из-за меньшего ее индуктивного сопротивления (отсюда и гул), а также подгорание силовых контактов. Проверить плотность прилегания поверхностей магнитопроводов сердечника и якоря можно при помощи обыкновенного тонкого чистого листка бумаги, прокладываемого между этими деталями. Соприкасаться должно не менее 70 процентов поверхности – тогда контакт будет надежным. При наличии теплового реле перегрузки должна проверяться его уставка. На промышленных предприятиях это делают с помощью специальных испытательных стендов. К сожалению, на бытовом уровне прогрузить и проверить реле практически невозможно. Для этого можно сдать реле в специальную лабораторию, или, в крайнем случае, испытать его при помощи известной нагрузки большего номинала. Ремонт магнитного пускателя производится по результатам технического обслуживания и сводится, обычно, к замене деталей и узлов, не подлежащих восстановлению и регулировке. Таковыми запчастями могут быть: катушка, отдельные контакты и даже контактная группа в целом, детали корпуса, пружины, винты и зажимные пластины. Наладка реле Наладку реле выполняют в следующем порядке: внешний осмотр реле, проверка сопротивления изоляции токоведущих частей реле, проверка сопротивления катушек постоянному току, механическая регулировка реле, электрическая регулировка реле, проверка работы реле в реальной схеме. Проверку реле начинают с внешнего осмотра корпуса, целостности пломб. При вскрытии крышки реле обращают внимание на качество уплотнений, защищающих от проникновения в реле пыли. Затем проводят внутренний осмотр реле, при этом пыль, капли припоя, металлические и пластмассовые опилки удаляют салфеткой, смоченной в растворителе; проверяют чистоту контактов, целостность изоляционных и антикоррозийных покрытий; пинцетом проверяют качество доступных осмотру паек; контролируют затяжку винтов и гаек. У электромагнитных реле особое внимание обращают на противодействующие пружины: устраняют перекосы пружин и сцепления отдельных витков, если усилие пружины изменилось вследствие ее деформации, то изменяют ее натяжение или заменяют на новую. Лопнувшие шайбы и шплинты также подлежат замене. Подвижная часть реле должна перемещаться свободно, без заеданий. При повороте или перемещении подвижной части реле должно ощущаться лишь противодействие пружины. Пружина должна возвращать подвижную систему в исходное положение даже после незначительного смещения ее рукой. После осмотра, при условии четкой работы механизма реле, включаемого от руки, измеряют сопротивление катушек реле постоянного тока омметром или мостом. Результаты измерений сравнивают с паспортными данными катушек. Сопротивление изоляции токоведущих частей реле определяют с помощью мегомметра на 500 или 1000 В. Перед проверкой изоляции все зажимы и клеммы реле очищают от окислов. Обычно измерение сопротивления изоляции обмоток реле производят совместно со вторичными цепями, причем перед измерением отключают от схемы твердые выпрямители и конденсаторы во избежание их пробоя. Сопротивление изоляции обмоток реле должно быть не менее 0,5 МОм. Механическая регулировка реле необходима для повышения эксплуатационной надежности срабатывания реле во всем диапазоне изменяемых установок. Особое внимание при механической регулировке обращают на устранение заеданий. Тепловое реле проверяют следующим образом. Ручку автотрансформатора устанавливают в нулевое положение и подают напряжение, затем поворотом ручки устанавливают ток нагрузки I = 1,5Iном и секундомером контролируют время срабатывания реле (в момент погасания лампы HL). Операцию повторяют для остальных нагревательных элементов реле. Если время срабатывания хотя бы одного из них не соответствует норме, тепловое реле следует отрегулировать. Регулировка производится специальным регулировочным винтом. При этом добиваются, чтобы при токе I = 1,5 Iном время срабатывания составляло 145 - 150 с. Общие указания по проверке аппаратов. Наладку и проверку электрических аппаратов, устройств релейной защиты и автоматики производят при вводе их в работу и периодически в процессе эксплуатации, а также после каждого отказа или неправильной работы. Наладку и проверку производят не реже одного раза в год. Работы по наладке проводят специализированные организации. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы. Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах. При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей. - Устройства релейной защиты и электроавтоматики на электростанциях и подстанциях проверяются по инструкциям, утвержденным в установленном порядке. - Помимо испытаний, предусмотренных настоящей главой, все электрооборудование должно пройти проверку работы механической части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями. - Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования. - Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами. - Испытание повышенным напряжением промышленной частоты обязательно для электрооборудования на напряжение до 35 кВ. При отсутствии необходимой испытательной аппаратуры переменного тока допускается испытывать электрооборудование распределительных устройств напряжением до 20 кВ повышенным выпрямленным напряжением, которое должно быть равно полуторакратному значению испытательного напряжения промышленной частоты. - Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной электроустановки. Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные указания, производится: - аппаратов и цепей напряжением до 500 В - мегаомметром на напряжение 500 В; - аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В - мегаомметром на напряжение 1000 В; - аппаратов напряжением выше 1000 В мегаомметром на напряжение 2500 В. Испытание повышенным напряжением изоляторов и трансформаторов тока, соединенных с силовыми кабелями 6-10 кВ, может производиться вместе с кабелями. Оценка состояния производится по нормам, принятым для силовых кабелей. - Испытания электрооборудования производства иностранных фирм производятся в соответствии с указаниями завода (фирмы)-изготовителя. При этом значения проверяемых величин должны соответствовать указанным в данной главе. - Испытание изоляции аппаратов повышенным напряжением промышленной частоты должно производиться, как правило, совместно с испытанием изоляции шин распределительного устройства (без расшиновки). При этом испытательное напряжение допускается принимать по нормам для оборудования, имеющего наименьшее испытательное напряжение. - При проведении нескольких видов испытаний изоляции электрооборудования испытанию повышенным напряжением должны предшествовать другие виды ее испытаний. - Испытание изоляции напряжением промышленной частоты, равным 1 кВ, может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на 2500 В. - В настоящей главе применяются следующие термины: 1. Испытательное напряжение промышленной частоты - действующее значение напряжения частотой 50 Гц, практически синусоидального, которое должна выдерживать изоляция электрооборудования при определенных условиях испытания. 2. Электрооборудование с нормальной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию грозовых перенапряжений при обычных мерах по грозозащите. 3. Электрооборудование с облегченной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, не подверженных действию грозовых перенапряжений или оборудованных специальными устройствами грозозащиты, ограничивающими амплитудное значение грозовых перенапряжений до значения, не превышающего амплитудного значения испытательного напряжения промышленной частоты. 4. Аппараты - выключатели всех классов напряжения, разъединители, отделители, короткозамыкатели, предохранители, разрядники, токоограничивающие реакторы, конденсаторы, комплектные экранированные токопроводы. 5. Ненормированная измеряемая величина - величина, абсолютное значение которой не регламентировано нормативными указаниями. Оценка состояния оборудования в этом случае производится путем сопоставления с данными аналогичных измерений на однотипном оборудовании, имеющем заведомо хорошие характеристики, или с результатами остальных испытаний. 6. Класс напряжения электрооборудования - номинальное напряжение электроустановки, для работы в которой предназначено данное электрооборудование. |