|

|

Конструкция трансформаторов Трансформатор представляет собой линейный электромагнитный аппарат

|

М ногоскоростные электродвигатели - асинхронные двигатели с несколькими ступенями частоты вращения, предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. ногоскоростные электродвигатели - асинхронные двигатели с несколькими ступенями частоты вращения, предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения.

Многоскоростные электродвигатели - электродвигатели специальной конструкции. Они имеют особую обмотку статора и нормальный короткозамкнутый ротор.

Наиболее простым способом получения двух разных чисел пар полюсов является устройство на статоре асинхронного двигателя двух независимых обмоток. Электротехнической промышленностью выпускаются такие двигатели с синхронными скоростями вращения 1000/1500 об/мин.

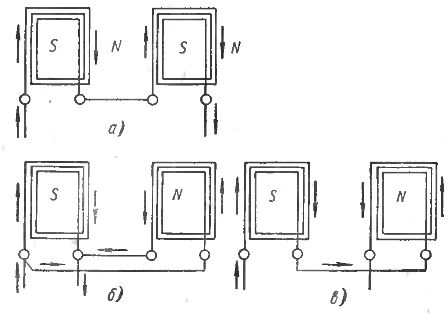

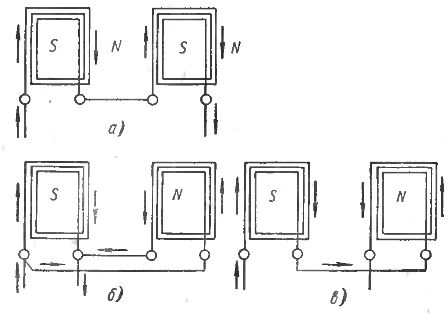

Существует, однако, ряд схем переключения проводников обмотки статора, при которых одна и та же обмотка может создать различные числа полюсов. Простое и широко распространенное переключение такого рода показано на рис. 1, а и б. Катушки статора, включенные последовательно, образуют две пары полюсов (рис. 1, а). Те же катушки, включенные в две параллельные цепи, как это показано на рис. 1, б, образуют одну пару полюсов.

Промышленность выпускает многоскоростные однообмоточные электродвигатели с последовательно-параллельным переключением и с отношением скоростей 1:2 с синхронными скоростями вращения 500/1000, 750/1500, 1500/3000 об/мин.

Описанный выше способ переключения не является единственным. На рис. 1, в приведена схема, образующая такое же число полюсов, как и схема, представленная на рис. 1, б.

Наибольшее распространение в промышленности получил, однако, первый способ последовательно-параллельного переключения, так как при таком переключении от обмотки статора может быть выведено меньше проводов, а следовательно, и переключатель может быть проще.

Рис. 1. Принцип переключения полюсов асинхронного двигателя.

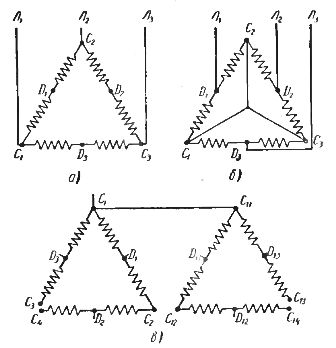

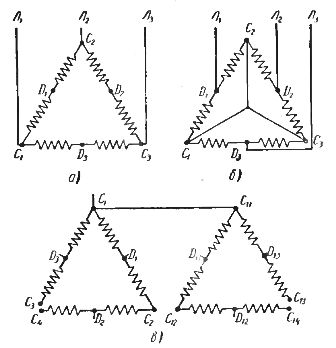

Три фазовые обмотки могут быть включены в трехфазную сеть звездой или треугольником. На рис. 2, а и б показано широко распространенное переключение, при котором электродвигатель для получения меньшей скорости включается треугольником с последовательным соединением катушек, а для получения большей скорости — звездой с параллельным соединением катушек (так называемой двойной звездой).

Наряду с двухскоростными электропромышленность выпускает также трехскоростные асинхронные двигатели. В этом случае статор электродвигателя имеет две отдельные обмотки, одна из которых обеспечивает две скорости путем описанного выше переключения. Вторая обмотка, включаемая обычно в звезду, обеспечивает третью скорость.

При наличии на статоре электродвигателя двух независимых обмоток, каждая из которых допускает переключение полюсов, можно получить четырехскоростной электродвигатель. Числа полюсов подбирают при этом так, чтобы скорости вращения составили нужный ряд. Схема такого электродвигателя представлена на рис. 2, в.

Следует заметить, что вращающееся магнитное поле будет наводить в трех фазах неработающей обмотки три э. д. с, одинаковые по величине и сдвинутые по фазе на 120°. Геометрическая сумма этих электродвижущих сил, как известно из электротехники, равна нулю. Однако, вследствие неточной синусоидальности фазовых э. д. с. тока сети, сумма этих э. д. с. может быть отличной от нуля. В этом случае в замкнутой неработающей обмотке возникает ток, нагревающий эту обмотку.

В целях предотвращения этого явления схему переключения полюсов составляют таким образом, чтобы неработающая обмотка была разомкнута (рис. 12, в). Вследствие небольшой величины указанного выше тока у некоторых электродвигателей, разрыва замкнутого контура неработающей обмотки иногда не делают.

Выпускаются двухобмоточные трехскоростные двигатели, имеющие синхронные скорости вращения 1000/1500/3000 и 750/1500/3000 об/мин, и четырехскоростные двигатели, имеющие 500/750/1000/1500 об/мин. Двухскоростные двигатели имеют шесть, трехскоростные — девять и четырехскоростные — 12 выводов к переключателю полюсов.

Следует заметить, что существуют схемы двухскоростных двигателей, которые при одной обмотке позволяют получить скорости вращения, отношение которых не равно 1:2. Такие электродвигатели обеспечивают синхронные скорости вращения 750/3000, 1000/1500, 1000/3000 об/мин.

Путем использования специальных схем одной обмотки можно получить также три и четыре различных числа пар полюсов. Такие однообмоточные многоскоростные электродвигатели отличаются значительно меньшими габаритными размерами, чем двухобмоточные двигатели с теми же параметрами, что весьма важно для станкостроения.

Кроме того, у однообмоточных электродвигателей несколько выше энергетические показатели и меньше трудоемкость изготовления. Недостатком однообмоточных многоскоростных электродвигателей является наличие большего числа проводов, вводимых к переключателю.

Сложность переключателя определяется, однако, не столько числом выведенных наружу проводов, сколько числом одновременно осуществляемых переключений. В связи с этим были разработаны схемы, позволяющие при наличии одной обмотки получить три и четыре скорости при относительно простых переключателях.

Рис. 2. Схемы переключения полюсов асинхронного двигателя.

Такие электродвигатели выпускаются станкостроительной промышленностью при синхронных скоростях 1000/1500/3000, 750/1500/3000, 150/1000/1500, 750/1000/1500/3000, 500/750/1000/1500 об/мин.

Вращающий момент асинхронного двигателя может быть выражен известной формулой

где Iг — ток в цепи ротора; Ф — магнитный поток двигателя; φ2— угол сдвига фаз между векторами тока и э. д. с. ротора.

|

31.вопрос Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Рабочими характеристиками называют графические зависимости частоты вращения п2 (или скольжения s),момента на валу М2 , тока статора I1 , коэффициента полезного действия η и cos φ1от полезной мощности Р2 при U1 = const и f1 = const. Их определяют экспериментально или путем расчета по схеме замещения или круговой диаграмме.

Примерный вид рабочих характеристик асинхронного двигателя показан на рис. 4.25. Частота вращения, ток статора, момент на валу, потребляемая и полезная мощности приведены на графике в относительных единицах. Рабочие характеристики строят только для зоны практически устойчивой работы двигателя, т. е. до скольжения (1,1 ÷ l,2)sном .

|

Рис. 4.25. Рабочие характеристики асинхронного двигателя(а)и типичная кривая КПД электрической машины иее потерь (б)

|

Частота вращения ротора. При переходе от режима холостото хода к режиму полной нагрузки частота вращения n2 изменяется незначительно, так как при проектировании двигателей для уменьшения потерь мощности в роторе ΔРэл2 необходимо, чтобы скольжение при номинальном режиме не превышало 0,02—0,06. Следовательно, скоростная характеристика асинхронного двигателя является «жесткой».

Характеристики n2 = f(P2 ) и n2 = f(М) можно построить по круговой диаграмме. Для этого задаются рядом точек на окружности токов и находят соответствующие им значения полезной мощности, электромагнитного момента и скольжения. При расчетах, не требующих большой точности, полезную мощность Р2 принимают равной Рмех (пренебрегая потерями мощности ΔРт ), т. е. считают, что она пропорциональна отрезку AMкруговой диаграммы (см. рис. 4.17). Более точно ее определяют путем построения на круговой диаграмме специальной линии полезной мощности О"К (см. рис. 4.18,6), которую получают, соединяя точкуО" реального холостого хода с точкойК (в режимах, соответствующих точкам О и К, мощность Р2 = 0). В этом случае величина Р2пропорциональна отрезку AM, заключенному между окружностью токов и линией 0"К.

Электромагнитный момент пропорционален отрезку AE круговой диаграммы (см. рис. 4.17). Чтобы определить максимальный момент (рис. 4.26, а), через точку Ам проводят касательную к окружности токов параллельно линии ОТ и из этой точки опускают перпендикуляр на диаметр окружности токов. Максимальный момент пропорционален отрезку Aм Eм , где Ем - точка пересечения перпендикуляра с прямой ОТ.

|

Рис. 4.26. Круговая диаграмма со шкалами скольжения (а) и cos φ (б)

| |

|

|

Скачать 1.16 Mb.

Скачать 1.16 Mb.

ногоскоростные электродвигатели - асинхронные двигатели с

ногоскоростные электродвигатели - асинхронные двигатели с