Моя раб мех грунт. Контрольная работа 1 Задача 1

Скачать 126.49 Kb. Скачать 126.49 Kb.

|

|

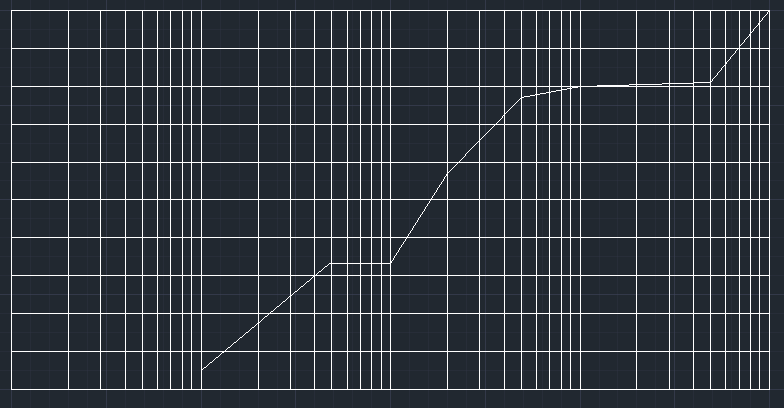

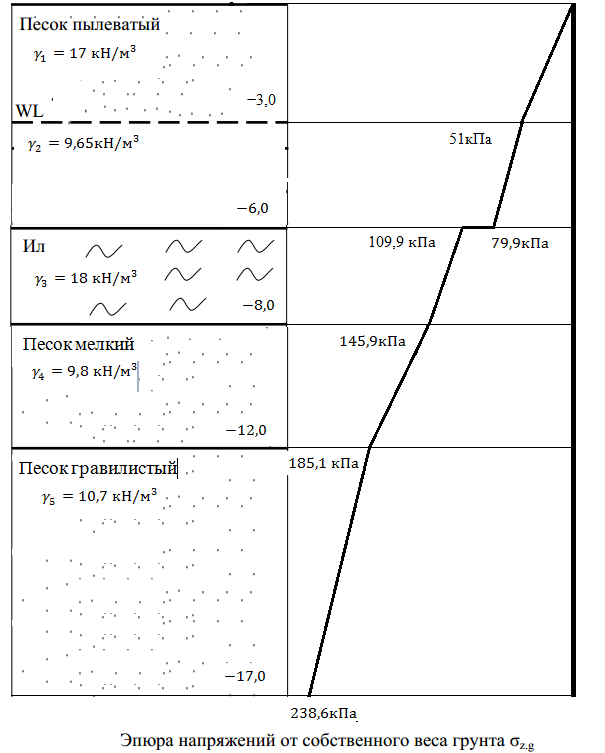

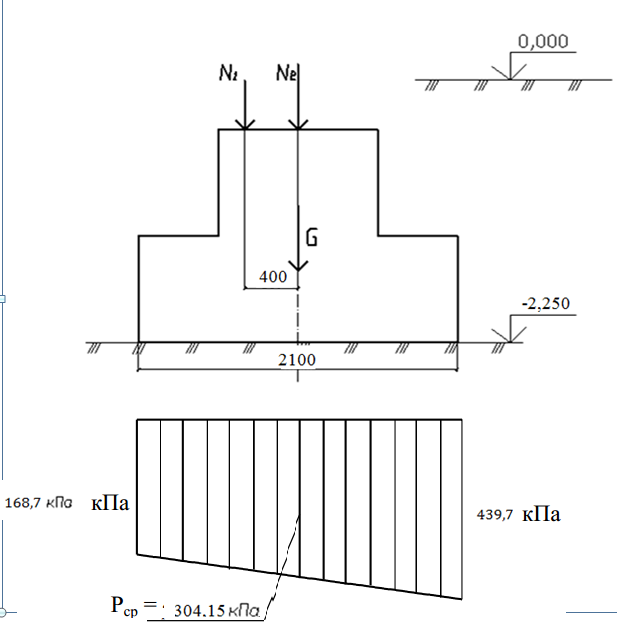

Контрольная работа №1 Задача 1.1 Полное наименование песчаного грунта включает наименование по гранулометрическому составу, плотности сложения, степени заполнения пор водой; глинистого грунта – по числу пластичности и показателю текучести (прил. 2). По данным табл. 1 прил.2 находим, что песок с размером частиц d >2 мм, которых в грунте больше 25 %, является песком гравелистым. По формулам (1.1) и (1.2) прил.1 определяем коэффициент пористости и коэффициент водонасыщения песка.   В соответствии с данными табл.2 и табл.3 прил.2 устанавливаем разновидность грунта по коэффициенту пористости и коэффициенту водонасыщения: песок является средней плотности и средней степени водонасыщения. Итак, полное наименование грунта - песок мелкий, средней плотности, средней степени водонасыщения. Переходим к расчету характеристик глинистого грунта. По числу пластичности Jр определяем вид грунта:  По данным табл.5 прил.2 определяем, что грунт с Jр =4 является супесью. Для того, чтобы определить разновидность супеси по показателю текучести JL , который определяется по формуле:  В последнем уравнении неизвестен коэффициент пористости e. Его определяем по формуле:  Затем определяем влажность:  Теперь можно вычислить показатель текучести:  По данным табл.6 прил.2 определяем, что грунт находится в твёрдом состоянии, т.к. JL<0. Полное наименование грунта – супесь твёрдая Задача1.2 Определение гранулометрического (зернового) состава сыпучего грунта. По приведенным в табл.2 результатам зернового анализа сыпучего грунта построить кривую зернового состава, определить степень неоднородности и дать наименование грунта по этим показателям. По данным табл. 1 прил. 2 определяем наименование грунта: песок гравелистый (масса частиц крупнее 2 мм более 25 %). Степень неоднородности гранулометрического состава рассчитываем по формуле: .   Задача 1.3 Письменный ответ на вопросы по разделам дисциплины. 1. Что такое давление связности в глинистых грунтах? Каким знаком оно обозначается? 2. Укажите причины потери устойчивости откосов. 3. Что такое просадка? Для каких грунтов характерен этот процесс и при каких условиях? Ответы 1. Для связных грунтов, давление связности рассматривается как сила всестороннего сжатия, равная ре. 2. Откосом называется искусственно созданная поверхность, ограничивающая природный грунтовый массив, выемку или насыпь. Откосы образуются при возведении различного рода насыпей (дамбы, земляные плотины и т.д.) и выемок (котлованы, траншеи, каналы и т.п.). Склоном называется откос, образованный природным путём и ограничивающий массив грунта естественного сложения. Основными причинами потери устойчивости откосов и склонов являются: - устройство недопустимо крутого откоса или подрезка склона, находящегося в состоянии, близком к предельному; - увеличение внешней нагрузки (возведение сооружений, складирование материалов на откос или вблизи его бровки); - изменение внутренних сил (изменение удельного веса грунта при изменении его влажности); - неправильное назначение расчетных характеристик прочности грунта или снижение его сопротивления сдвигу за счёт повышения влажности и др. причин; - проявление гидродинамического давления, сейсмических сил, различного рода динамических воздействий (движение транспорта, забивка свай и т.п.). 3 Отличительная особенность просадочных грунтов заключается в их способности в напряженном состоянии от собственного веса или внешней нагрузки от фундамента при повышении влажности — замачивании давать дополнительные осадки, называемые просадками. К просадочным грунтам относятся лессы, лессовидные супеси, суглинки и глины, некоторые виды покровных суглинков и супесей, а также в отдельных случаях мелкие и пылеватые пески с повышенной структурной прочностью, насыпные глинистые грунты, отходы промышленных производств (колосниковая пыль, зола и т. п.), пепловые отложения и др ЗАДАЧА2.1 Построение эпюры вертикальных напряжений от собственного веса грунта Решение задачи Характер эпюры природного давления зависит от грунтовых условий массива. Если грунт однородный, эпюра имеет вид треугольника. При слоистом залегании эпюра изображается ломаной линией. Причем у более легкого слоя грунта график круче, а у более тяжелого - положе. Для нахождения вертикальных напряжений от действия веса грунта на глубине Z мысленно вырежем столб грунта до этой глубины с единичной площадью основания и найдем ее суммарное напряжение σzg от веса столба.  где: n - число слоев в пределах глубины Z; γi - удельный вес грунта i-го слоя; hi - толщина i-го слоя. Удельный вес водопроницаемых грунтов, залегающих ниже уровня грунтовых вод, принимается с учетом взвешивающего действия воды. Необходимо найти напряжение σzg во всех слоях массива грунта до глубины 17,0 м. Исследуемый массив состоит из пяти слоев грунта: 1) песок пылеватый; 2) песок пылеватый до уровня грунтовых вод; 3) Ил; 4) песок мелкий; 5)и песок гравелистый. Для того, чтобы определить σzg в массиве грунта, требуется установить удельный вес каждого слоя по формуле:  где: ρ - плотность грунта; g≈10 м/с2 - ускорение силы тяжести. В первом слое неизвестна плотность пылеватого песка. Она определяется из преобразований формулы ρ=ρd·(1+w) ρd= Ps/1+e=2,66/1+0,72=1,54 т/ м3 Определяем плотность грунта: p=1,54*(1+0.15)=1.771т/м3 Находим удельный вес первого слоя:  Затем рассчитываем напряжение σzg на глубине 3м.  Второй слой - песок пылеватый водонасыщенный. Так как грунт водопроницаем, его удельный вес определяем с учетом взвешивающего действия воды.  где: γs = ρs ⋅ g- удельный вес частиц грунта (2,6 ⋅10=26,6); γw = 10 кН/м3- удельный вес воды. Напряжение σzg на глубине 6 м составляет:  Третий слой ил. Этот грунт является водоупором, поэтому на Границе2-го и 3-го слоя возникает скачок напряжения, равный давлению столба воды водоупором). Находим удельный вес ила:  Напряжение σzg на глубине 8 м составляет:  Четвертый слой - песок мелкий водонасыщенный. Так как грунт водопроницаем, его удельный вес определяем с учетом взвешивающего действия воды.  Напряжение σzg на глубине 12 м составляет:  Пятый слой- песок гравелистый водонасыщенный. Так как грунт водопроницаем, его удельный вес определяем с учетом взвешивающего действия воды.  Напряжение σzg на глубине 17 м составляет:  + +  Задача 2.2 Построение эпюры контактного давления По приведенным в табл.5 данным о нагрузках и размерах фундаментов построить эпюру контактного давления. Решение задачи При проектировании оснований и фундаментов с достаточной для практических расчетов точностью принимают, что контактное давление распределяется по подошве жестких фундаментов по линейному закону. Тогда эпюра этого давления может иметь один из четырех видов: прямоугольник - при симметричном загружении, трапецию, треугольник с минимальной величиной давления под краем фундамента Pmin=0 и укороченный треугольник с величиной Pmin<0 (когда фундамент работает на отрыв) при внецентренно нагруженных фундаментах. Из данных варианта №21 видно, что фундамент загружен внецентренно. Для построения эпюры найдем значения Pmax и Pmin по формуле:  где: N11 - сумма действующих вертикальных нагрузок, кН; A - площадь фундамента, м2; L - длина фундамента, м; e - эксцентриситет равнодействующей относительно центра тяжести подошвы фундамента, м, который определяем по формуле:  где: M11 - сумма действующих моментов, приведенных к подошве фундамента,кН·м; M – момент, действующий на обрезе фундамента, кН·м; N1 - нагрузка от стены, кН; N2 – нагрузка, передаваемая через колонну здания, кН; G - вес фундамента, кН; a - расстояние от оси колонны до оси стены, м. Вычисляем эксцентриситет:  Затем определяем Pmax и Pmin:    Определение средней осадки основания методом послойного суммирования В табл. 5 даны размеры фундаментов и величины нагрузок, приложенных к ним. Используя данные грунтовых условий задачи 2.1 (табл.4), определить среднюю осадку основания методом послойного суммирования. Решение задачи Расчет осадки методом послойного суммирования выполняем, используя специальный бланк (табл. 6) в такой последовательности: 1. Контур фундамента наносим на бланк, слева даем инженерно-геологическую колонку с указанием отметок кровли слоев от отм. 0,000, совмещаемой с планировочной. 2. Основание разбиваем на элементарные слои толщиной не более 0,4b до глубины 4b так, чтобы в пределах каждого слоя грунт был однородным. Для этого совмещаем границы слоев с кровлей пластов и горизонтом подземных вод. В данной задаче элементарный слой должен быть не более 1.2 м. Например, первый слой основания – мелкий песок, расположенный выше уровня подземных вод, имеет мощность 2,75 м. Его разбиваем на три элементарных слоя толщинами 0,75м, 1м и 1 м. Заполняем графы табл.6 (h, z, α и т.д.). 3. Значения распределения напряжений от собственного веса грунта σzg используем из решенной задачи 2.1. 4. Находим дополнительное давление на подошву фундамента по формуле:  где P11 – среднее давление под подошвой фундамента (Р11=N/A=1150/3,78=304,2 кПа) σzgo – напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (σzgo = 17·2,25=38,25 кПа). 5. По данным 2z/b и соотношению сторон подошвы η=l/b устанавливаем по табл.7 значение коэффициента рассеивания напряжений α. Для промежуточных значений 2z/b и η значения α определяются интерполяцией. 6. По данным σzg и σzp строим эпюры напряжений в грунте соответственно от собственного веса, используя ее из задачи 2.1, (слева от оси z) и напряжений от дополнительного давления σzp=αPo (справа от оси z). 7. Определяем нижнюю границу сжимаемого слоя по соотношению 0,2σzg=σzp. Если эта граница находится в слое грунта с E≤5МПа или такой слой залегает ниже нее, то нижнюю границу сжимаемой толщи определяют из условия 0,1σzg=σzp. В данном случае используем первую формулу. 8. Для каждого из слоев в пределах сжимаемой толщи определяем среднее дополнительное вертикальное напряжение в слое по формуле (σzpi+σ zpi+1)/2. Полученные значения вносим в соответствующий столбец табл.6. 9. Используя данные соответственно табл.7 и 8 прил.2, определяем модуль деформации Е для песков и глинистых грунтов в основании фундамента. 10. Вычислим осадку элементарных слоев по формуле Si = σzpihiβ/Ei, где Ei – модуль деформации i-го слоя, мПа; β = 0,8. Эта формула используется при глубине заложения фундамента до 5 м. Значение осадки вычисляем в метрах. Для удобства в последнюю колонку табл.6 результат заносим в сантиметрах. 11. Суммируем показатели осадки слоев в пределах сжимаемой толщи и получаем осадку основания S=4,99 см

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||