|

|

Маркетинговый товароведческий анализ. Контрольная работа 2 Вариант 1 студент IV курса очной индивидуальной формы обучения

ФГБОУ ВПО «Приволжский исследовательский медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской федерации

Кафедра Управления и экономики фармации и фармацевтической технологии

Контрольная работа №2

Вариант 1

Выполнил: студент IV курса )

очной индивидуальной формы обучения

фармацевтический факультет

474-и группа

Заболотский Андрей Викторович

Нижний Новгород 2019г.

Основные понятия, цели, задачи и принципы товароведческого анализа.

Методы товароведческого анализа.

Виды товароведческого анализа.

Организация проведения товароведческого анализа.

Идентификация и фальсификация товара.

Примерные схемы товароведческого анализа медицинских и фармацевтических товаров.

В последние годы для аптечной практики значительно возросла актуальность проблемы качества медицинской и фармацевтической продукции в системе товарного обращения. Расширение ассортимента товаров, реализуемых населению и лечебным учреждениям, наряду с реорганизацией систем товародвижения и контроля качества, способствовало появлению в аптечной сети фальсифицированных товаров, что сказалось на лечебно-профилактических мероприятиях.

Приостановить и ликвидировать эти негативные процессы рыночных реформ в практической фармации возможно с усилением товароведческого анализа — экспертизы, проводить которую необходимо при поступлении товаров в любую организацию

участницу каналов товародвижения (оптовые и розничные структуры).

Основные понятия, цели, задачи и принципы товароведческого анализа

Ввиду отсутствия учебной литературы по предмету «Товароведческий анализ», рассмотрим понятия товарной экспертизы, суть которой можно считать аналогией товароведческого анализа.

Экспертиза — это исследование специалистом (экспертом) каких либо вопросов, решение которых требует специальных познаний наук, техники, экономики, искусства, торговли и т.д. (Большой экономический словарь, 1997 г.).

Как вид профессиональной деятельности экспертиза применяется с древних времен в различных сферах хозяйства. Но как наука с разработкой методологических основ она стала развиваться только в XX в. Предметом ее является экспертиза потребительских товаров или товарная экспертиза.

Товарная экспертиза — это оценка экспертом основополагающих характеристик товаров, а также их изменений в процессе товародвижения для принятия решений, выдачи независимых и компетентных заключений, которые служат конечным ее результатом (М.А. Николаева 1998 г.).

При проведении экспертизы оценке могут подвергаться все основополагающие характеристики товара:

ассортиментная (товароведческая),

качественная,

количественная,

стоимостная,

или только их часть.

Товароведческий анализ включает в себя ассортиментную часть товарной экспертизы, в связи с чем в курсе дисциплины «Медицинское и фармацевтическое товароведение» рассматривается анализ потребительских свойств медицинской и фармацевтической продукции.

Экспертная оценка — это совокупность операций по выбору комплекса или единичных характеристик потребительских товаров, определению их действительных значений и подтверждению экспертами соответствия их установленным требованиям, приведенными в НТД.

В связи с вышесказанным целью товароведческого анализа является экспертная оценка специалистом (провизором) комплекса характеристик медицинских и фармацевтических товаров для подтверждения его соответствия НТД и годности к применению в здравоохранении.

Основные задачи товароведческого анализа следующие:

идентификация товара;

правильный выбор потребительских свойств товаров и показателей для их оценки;

определение соответствия действительных (фактических) значений показателей установленным в НТД требованиям;

анализ и оценка полученных данных для составления заключений или рекомендаций.

При проведении товароведческого анализа должны соблюдаться следующие принципы:

объективность,

компетентность,

независимость,

системный подход,

эффективность,

безопасность товаров.

Объективность предопределяет отсутствие субъективизма (зависимости от эксперта) в экспертной оценке.

Компетентность обуславливается профессиональной подготовкой в области медицинского и фармацевтического товароведения, опытом практической работы.

Независимость соблюдается от любых заинтересованных лиц (производителей, продавцов, потребителей).

Системный подход заключается в обобщении и приведении в определенную систему данных, необходимых для проведения экспертизы и выдачи заключения.

Эффективность направлена на рациональное использование товаров, оптимизацию товародвижения, сокращение материальных ресурсов и потерь.

Безопасность товаров для потребителей является важнейшим принципом, ради которого проводится экспертиза и анализ. «Безопасность — состояние, при котором риск вреда или ущерб ограничен допустимым уровнем» (МС ИСО 8402, п.2.8).

Поэтому при проведении экспертизы эксперт обязан учитывать реальную или потенциальную степень вреда, которую могут нанести эти товары здоровью потребителей и окружающей среде.

Методы товароведческого анализа

Товарная/товароведная экспертиза или товароведческий анализ оценивает потребительские свойства товаров по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, а также количественные характеристики путем проведения испытаний (измерений) и/или опроса и/или на основании информации на маркировке и в товарно-сопроводительных документах.

Метод товароведческого анализа — это способ достижения конечных результатов экспертной оценки товаров.

Классификация методов товароведческого анализа в зависимости от применяемых средств измерения представлена на рис. 20.

Объективные методы основаны на измерении различных характеристик товаров (измерительные методы) или регистрации каких-либо несоответствий от установленных требований (регис-

трационные методы). При измерительных методах применяются различные технические устройства, а при регистрационных — визуальный подсчет.

социологические

Рис. 20. Классификация методов товароведческого анализа.

С помощью эвристических методов, в основе которых лежит субъективный подход к оценкам свойств товаров, с помощью различных логических приемов и методических правил, достигаются конечные результаты товароведческого анализа, а именно оценка годности товара для употребления по назначению. Органолептические методы позволяют оценить показатели качества товаров с помощью органов чувств (внешний вид: цвет, запах, вкус, консистенция, целостность, состояние поверхности). С их помощью осуществляется идентификация товара.

Экспертные методы применяются для оценки свойств и показателей товаров в условиях неопределенности и риска, проводимых с участием группы экспертов. К ним относятся методы группового опроса экспертов, математико-статистические методы обработки экспертных оценок, методы экспертной оценки показателей качества.

Социологические методы предопределяют установление потребительской оценки товаров на основе опроса покупателей.

Виды товароведческого анализа

Различают следующие виды товароведческого анализа:

качественный,

количественный,

ассортиментный,

документальный,

комплексный.

Качественный анализ предусматривает оценку качественных характеристик товара для установления соответствия их требованиям нормативных документов.

Применяется качественная экспертиза при сдаче-приемке товара, после длительного хранения и при других случаях, когда требуется именно этот вид анализа. .

Количественный анализ предполагает оценку количественных характеристик товара. Это вид анализа применяется при приемке товара по количеству, а также для установления количественных потерь товара и причин их возникновения. Правовой базой проведения количественного анализа является Гражданский Кодекс РФ (ст.465, 466, 483, 521), а также пока действующая «Инструкция по приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утверждена постановлением государственного арбитража при Совете Министров СССР 15 июня 1965 г., №11-6).

Ассортиментный анализ заключается в оценке экспертом количественных и качественных характеристик товара для установления его ассортиментной принадлежности. Чаще всего этот анализ является составной частью качественного анализа, т. к. при оценке качества специалист должен идентифицировать товар, т. е. проверить соответствие ассортиментной принадлежности предъявляемого товара его наименованию, артикулу, товарной марке, указанной в маркировке и в сопроводительных документах. Как самостоятельный вид анализа проводится при возникновении разногласий между поставщиками и покупателями, продавцом и потребителем по вопросам ассортиментной принадлежности товара к определенной группе.

Документальный анализ заключается в оценке экспертом товароведческих характеристик товара, основанной на информации в товарно-сопроводительных, технологических и иных документах.

Данный вид анализа является обязательным элементом других вышеприведенных видов анализа, так как эксперт обязательно проверяет соответствие количества и качества, наименования объекта экспертизы той информации, которая указана в сопроводительных документах (накладные, сертификаты качества, эксплуатационные документы и другие).

Комплексный анализ п

|

редставляет собой оценку экспертом всех характеристик товара на основе их испытаний и анализа документов.

Этот вид анализа применяется в случаях необходимости всесторонней оценки товара с учетом позиций продавца, потребителя, а также сложившейся рыночной конъюнктуры. Эксперт, проводящий комплексный анализ, должен владеть навыками маркетин

говых исследований товара, цены, рынка, конкурентного окружения и других элементов маркетинга (навыки маркетинговых исследований будут рассмотрены далее в курсе медицинского и фармацевтического товароведения).

Организация проведения товароведческого анализа

Проведение товароведческого анализа представляет собой трехэтапный процесс, в котором выделяют подготовительный, основной и заключительный этапы.

На подготовительном или начальном этапе товароведческой экспертизы необходимо:

подготовить рабочее место для эксперта, необходимые документы (нормативные, технические), оборудование и средства измерения, образцы-эталоны (в случае необходимости);

подготовить товар к экспертизе (сортировка по партиям, сериям) и обеспечить свободный доступ к нему.

В ходе основного этапа осуществляется товароведческий анализ в соответствии с инструктивными материалами и нормативными документами о проведении анализа данной группы и вида товаров.

В случае необходимости предварительно производится отбор проб с соблюдением всех правил, что отражается в соответствующем акте. При обнаружении несоответствий показателей фактических и нормативных этот факт отражается в специальных актах или протоколах.

Содержание заключительного этапа товароведческого анализа состоит в оценке полученных результатов и документальном оформлении экспертизы.

Акт экспертизы или заключение, или протокол должны состоять из трех основных частей:

общая (протокольная), в которой указываются сведения о том, кто проводил исследование, наименование и количество анализируемого товара, реквизиты сопроводительных документов, состояние упаковки;

констатирующая, в которой представляются документы анализа, методы, дата проведения анализа, количественные характеристики товара, количество товара, выявленные дефекты, прочие результаты экспертной оценки;

заключительная оформляется на основании полученных результатов с оценкой и выводом эксперта по качеству товара и его пригодности для пользования потребителем.

К акту экспертизы (заключению, протоколу) прилагаются акты отбора образцов, протоколы испытаний, расчеты и другие документы, участвующие в экспертизе.

Идентификация и фальсификация товара

Идентификация — это установление соответствия характеристик товара, указанных на маркировке и в сопроводительных документах, предъявляемым к нему требованиям.

Идентификация призвана выполнять несколько функций, среди которых:

указующая — отождествляет представленный к анализу товар с конкретным наименованием, маркой, типом и т.п.;

информационная — доводит до потребителей необходимую информацию о товаре;

подтверждающая соответствие ассортиментной характеристики товара, информации, указанной на маркировке и в сопроводительных документах (подлинность товара);

управляющая — является элементом системы качества продукции. Регламентируется международными стандартами (МС) ИСО серии 9000 «Управление качеством, обеспечение качества». В России они введены без изменений (ГОСТ Р ИСО 9000-9004).

Средствами идентификации являются нормативные (стандарты, ТУ и др.) и технические документы (чертежи и др.); маркировка и сопроводительные документы.

Выделяют три вида идентификации:

ассортиментная (видовая);

качественная (квалиметрическая);

партионная (принадлежность части или отдельного товара конкретной партии).

К методам идентификации относят органолептические и измерительные.

В последние годы для медицинских и фармацевтических товаров актуальной стала проблема фальсификации товаров, в частности J1C. В некоторых странах (Турция, Индия, Пакистан) подделки на фармацевтическом рынке составляют 7—11%, в США этот сегмент составляет 5—7% общего импорта и 2—3% всех продаж JIC.

В России в 1999-2000 гг. количество подделок JIC не превышало 0,05%, однако в настоящее время эта доля возросла до 10—20%; их оборот в стране около 60 млн. долларов.

По данным ВОЗ, 42% подделок приходится на антибиотики. Также подделываются кортикостероиды, анальгетики, антигиста- минные, гормональные, гипотензивные средства, стимуляторы ЦНС.

Фальсификация (лат. falsifico — подделываю) — это действия, направленные на обман покупателя/потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью.

В социальном смысле фальсификация приводит к ухудшению потребительских свойств товаров, недоверию к производителям и продавцам, а для медицинских и фармацевтических товаров — это возможные неблагоприятные последствия для здоровья человека.

Объекты фальсификации и идентификации одни и те же, т. к. фальсификация является одним из двух возможных результатов идентификации.

Как правило, при фальсификации обычно подвергается подделке одна или несколько характеристик товара, поэтому выделяют следующие виды фальсификации:

ассортиментная (видовая);

качественная;

количественная;

стоимостная;

информационная.

Для каждого из этих видов фальсификации характерны свои способы подделки.

Среди существующих сегодня на рынке фальсифицированных JIC выделяют следующие типы:

«Препарат-пустышка», в нем не содержится действующей лекарственной субстанции (примерно 50% всех подделок);

«Препарат-имитация», в нем действующее вещество заменено на более дешевое и менее эффективное;

«Измененные лекарства», в них содержится то же действующее вещество, но в больших или меньших количествах;

«Препарат-копия» (контрафакт), в них содержится то же вещество, что в оригинале, и в таких же количествах, но нет никакой гарантии контроля качества («качественные подделки»), т. к. не известен производитель.

В связи со сложившейся ситуацией с фальсифицированными JIC на рынке в настоящее время уделяется большое внимание разработке упрощенных методов товароведческого анализа, в частности, это:

визуальный контроль внешнего вида JIC (упаковка, маркировка и др.);

упрощенные (базовые) тесты (скрининговые оценки);

метод тонкослойной хроматографии (ТСХ).

Так, в Германии разработан набор реактивов и пластинок ТСХ с возможностью определения 150 веществ. Имеются свои контрольные системы в Японии, США. В России также разрабатываются экспресс-методики для быстрого доказательства подлинности и качества JIC (тонкослойная хроматография и простые качественные химические реакции).

Примерные схемы товароведческого анализа медицинских и фармацевтических товаров

Примерная схема товароведческого анализа медицинских изделий

Название.

Классификационная группа.

Назначение.

Товарные виды, типоразмеры.

Сырье.

Конструктивные особенности.

Технические требования (проверка качества).

Упаковка.

Маркировка.

Хранение, транспортировка.

.Стерилизация, дезинфекция.

Примерная схема товароведческого анализа лекарственных средств

Название.

Фармакотерапевтическая группа.

Основное фармакологическое действие, применение.

Код по ОКП.

Виды лекарственных форм.

Упаковка.

Маркировка.

Хранение,транспортировка.

Проверка качества:

а) при поступлении в оптовое учреждение;

б) при поступлении в розничное учреждение.

Цена.

Правила отпуска из аптеки.

Вопросы для самоконтроля

Дайте определение товарной экспертизы и ее характеристику.

Сформулируйте цель товароведческого анализа.

Перечислите основные задачи товароведческого анализа.

На каких принципах базируется товароведческий анализ?

Расскажите классификацию методов товароведческого анализа.

Перечислите и дайте характеристику видов товароведческого анализа.

Какие этапы проходит товароведческий анализ?

Что оформляется по результатам товароведческого анализа?

Какие функции выполняет идентификация товаров?

Расскажите сущность фальсификации товаров.

Какие виды фальсифицированных J1C Вы знаете?

Какие показатели входят в систему товароведческого анализа медицинских изделий?

Какие показатели входят в систему товароведческого анализа лекарственных средств?

|

Исходные сырье и материалы для производства медицинских и фармацевтических товаров.

Металлы: классификация, применение в медицине.

Технологический процесс изготовления изделий из металла.

Защита изделий из металла от коррозии.

Стекло и керамические материалы, их применение в медицине.

Полимерные материалы — резина, пластмассы, их получение, применение в медицине.

Исходные сырьё и материалы для производства медицинских и фармацевтических товаров

Современная медицина не может развиваться, не располагая новейшей медицинской техникой — аппаратурой и оборудованием. Конструкторы в содружестве с врачами продолжают работу по усовершенствованию медицинской техники, чтобы диагностика и

лечение были более эффективными, а аппаратура, инструменты, оборудование — более надежными и удобными в практическом применении.

Качество медицинских изделий в значительной степени определяется свойствами тех исходных материалов, из которых они изготовлены. При переработке в изделия материалы не только приобретают необходимую форму, но часто и новые свойства. Поэтому необходимо знать не только свойства исходных материалов, но также методы и возможности их изменения в нужном направлении.

Материалы как исходное сырье для медицинских изделий должны удовлетворять следующим специфическим требованиям:

биологическая инертность и нетоксичность по отношению к тканям и средам организма, с которыми они соприкасаются;

возможность асептической обработки без изменения свойств и формы;

коррозионная стойкость.

Каждый материал обладает определенными механическими, химическими и технологическими свойствами. Они определяются ГОСТами.

К механическим свойствам материала относятся прочность, твердость, упругость, вязкость, пластичность, усталость.

Химические свойства определяются химическим составом материала, что влияет на его свойства и отношение к различным воздействиям.

Технологическими свойствами материалов обусловлены различные приемы их переработки в изделия, при которых возможны значительные изменения свойств.

Механические, химические и технологические свойства материалов тесно взаимосвязаны; от них зависит качество изделия.

Среди факторов, влияющих на качество товаров, важное место отводится качеству исходного сырья, материалов и комплектующих изделий и качеству технологических процессов в ходе производства.

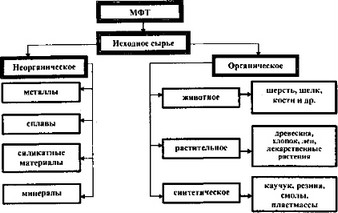

Под сырьем понимают различные вещества и материалы, используемые для производства готовых изделий. Эти вещества и материалы различаются по химическому составу и происхождению. Классификация исходного сырья для производства МФТ представлена на рис. 9.

По химическому составу вещества и материалы делят на неорганические и органические; по происхождению — на природные, искусственные и синтетические.

Рис. 9. Классификация основных видов исходного сырья для производства МФТ.

Из неорганических материалов широко применяются металлы и сплавы на их основе, силикатные материалы и минералы. Недостатком почти всех металлов и изделий из них является то, что они подвергаются коррозии и трудно поддаются обработке.

Силикатные материалы — это соединения кремнезема с другими оксидами. Они бывают природные и искусственные (стекло, фарфор, фаянс).

К неорганическим сырьевым материалам относят также различные минералы, в т.ч. драгоценные (алмаз и др.).

Органические вещества и материалы животного происхождения — это различные белковые вещества: шерсть, шелк, кости и т.д. К материалам растительного происхождения относятся древесина, хлопок, лен, лекарственное растительное сырье. В число синтетических органических веществ и материалов входят каучук и резина на его основе, смолы для получения синтетических волокон (капрон, лавсан), пластмассы.

В ходе технологического процесса получения изделия сырье и материал подвергаются механическим, термическим, физико-химическим и другим видам воздействий, в результате которых формируется качество готовой продукции. При нарушении режимов технологических процессов могут появляться различные дефекты, снижающие качество продукции или приводящие ее в негодность. В связи с этим важно знать, предупредить и устранить такие дефекты на разных этапах технологического процесса.

Металлы: классификация, применение в медицине

В настоящее время в производстве медицинских изделий чистые металлы почти не применяются. Предпочтение отдается различным сплавам.

) Сплавы делят на 2 вида:

сплавы на основе железа — черные металлы;

остальные сплавы — цветные металлы! _

Черные металлы различаются в зависимости от содержания углерода (С) и подразделяются на стали (до 2% С) и чугун (свыше 2% С).

Чугун применяется в медицине для отливок оснований столов, кресел, крестовин, стоек и других деталей оборудования и машин.

Сталь — это основной материал, широко применяемый для производства медицинских инструментов, оборудования и техники. Она обладает ценным комплексом механических, физико-химических и технологических свойств.

По химическому составу стали подразделяют на углеродистые и легированные.

Углеродистые стали, содержащие до 0,25% углерода, называют низкоуглеродистыми; от 0,25% до 0,6% — среднеуглеродистыми; более 0,6% высокоуглеродистыми.

По назначению стали подразделяют на:

а) конструкционные (для деталей машин, приборов);

б) инструментальные (для инструментов);

в) специального назначения с особыми свойствами (нержавеющие, коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные, износостойкие и др.).

Для изготовления медицинских инструментов используют разные марки углеродистых сталей: У7А — для изготовления рано- расширителей, пинцетов, корнцангов, зажимов; У8А — для изготовления пил, долот, щипцов костных, распаторов, троакаров; УЮА

для изготовления ножей, ножниц; У12А — для изготовления глазных ножей (У — углеродистая сталь, 12 — содержание углерода, сотые доли процента: 0,12%, А — качественная сталь).

Для придания стали требуемых свойств в нее вводят различные элементы (хром, марганец, никель), такую сталь называют легированной.

Высоколегированная сталь содержит более 10% легирующих элементов. При добавлении 13—18% хрома получают нержавеющую сталь.

Нержавеющие стали выпускают двух классов:

закаливаемые, или стали мартенситового класса 20X13; 30X13; 40X13 (40 — содержание углерода, X — хром, 13 — процентное содержание хрома). В производстве медицинских инструментов

закаливаемые нержавеющие стали применяют для изготовления пинцетов, крючков, иглодержателей, зеркал, долот, щипцов, распаторов, ножниц;

2) незакаливаемые, или стали аустенитового класса: 08X18Н9; 12Х18Н10; 17Х18Н10Т (17 — содержание углерода, X — хром, 18 — процентное содержание хрома, Н — никель, 10 — процентное содержание никеля, Т — титан).

Из хромоникелевых сталей изготовляют зубные коронки, камеры стерилизаторов, корпусы кипятильников и др.

Из цветных металлов наиболее распространены в изготовлении медицинских инструментов и оборудования следующие:

медь и ее сплавы:

с цинком: латунь: JI-62 (62% меди и 38% цинка), JIC 59-1 (59% меди, 1% свинца, остальное — цинк) (катетеры, зонды, бужи, дилятаторы, арматура шприцев, головки игл инъекционных);

с цинком, никелем и кобальтом: нейзильбер (трубки трахеотомические, канюли, глазные инструменты, зонды ушные и носовые);

алюминий и его сплав дюралюминий: с медью, марганцем, магнием, кремнием, железом; применяется в производстве деталей и медицинского оборудования;

благородные металлы — золото, серебро, платина; применяются для производства офтальмологических инструментов, зубных коронок в стоматологии, очковых оправ;

тантал и его сплавы применяются при изготовлении скобок для сшивающих аппаратов, проволок для сшивания костей;

виталиум — сплав сложного состава, предназначен для изготовления специальных гвоздей для соединения отломков костей.

В настоящее время для изготовления стержневого и лезвийного медицинского инструмента различного назначения применяются хромистые и хромоникелевые коррозионно-стойкие стали. С целью улучшения пластической деформации их легируют кремнием, молибденом, ванадием, марганцем. Защита металлических изделий от коррозии производится с помощью покрытия сплавами на основе никеля или титана.

Технологический процесс изготовления изделий из металла

Предприятия поставляют металлы в виде прутков, полос, листов, лент, проволоки, труб (сталь, латунь, алюминий), чушек-слит- ков (чугун, бронза).

Для получения изделия необходимо осуществить формообразование — придать изделию нужную форму и размеры.

Методами формообразования являются литье, ковка, штамповка, прессование, волочение, механическая обработка. Затем изделию

придаются необходимые свойства, например, прочность, что чаще всего достигается термической обработкой. После этого поверхность изделия должна быть хорошо отделана, чтобы обеспечить изделию высокие эксплуатационные свойства и придать красивый внешний вид.

Среди методов отделки поверхности выделяют:

механическую обработку (шлифование, полирование);

электрохимическую обработку (электрошлифование, электрополирование).

Если изделие состоит из нескольких деталей, то их соединяют при помощи сварки или пайки.

Металлы, применяемые для получения медицинских изделий, должны допускать обработку одним или несколькими технологическими методами. При этом свойства металлов часто претерпевают значительные изменения, особенно если для придания нужной формы металл нагревают. Ча

|

сто в результате такой обработки изменяется внутренняя структура металла и ухудшаются его механические свойства.

Для повышения механических качеств изделие подвергают термической обработке, характерным свойством которой является изменение структуры металла без нарушения его химического состава.

К видам термической обработки относятся:

отжиг — нагревание стали до 780—820° С и медленное охлаждение вместе с печью; твердость металла понижается и улучшается его обрабатываемость;

нормализация — сталь нагревают, а затем охлаждают на воздухе (твердость стали становится более высокой, сталь приобретает нормальное, свободное от внутренних напряжений состояние);

закалка — сталь нагревают до 760—880° С, выдерживают при этой температуре и быстро охлаждают в жидкой среде (воде, масле). После закалки сталь имеет самые высокие показатели твердости и прочности. Однако при очень резкой закалке стали в воде может появиться внутреннее напряжение;

отпуск — уменьшение внутренних напряжений в стали, которые она получает в результате закалки. Закаленную сталь нагревают до 150—650° С, выдерживают ее некоторое время при этой температуре, а затем охлаждают на воздухе.

Защита изделий из металла от коррозии

Коррозия — это разрушение металла вследствие воздействия на него внешней среды.

Коррозия металлов имеет химическую или электрохимическую природу. Необходимость защиты медицинских изделий от коррозии вызвана тем, что эти изделия перед применением подвергаются стерилизации или дезинфекции, а при эксплуатации соприкасаются с биологическими жидкостями, являющимися агрессивными средами организма человека, ускоряющими процессы коррозии. Для защиты используют различные дополнительные покрытия, причем не нуждаются в них лишь изделия, изготовленные из благородных металлов или некоторых нержавеющих сталей.

С целью защиты металлических медицинских изделий от коррозии при их изготовлении применяют 3 вида покрытий:

металлические покрытия — изделия из углеродистых сталей и латуни покрывают гальваническим способом медью, никелем, хромом (одно- трехслойные покрытия). Детали оборудования, которые эксплуатируются во влажной среде, покрывают оловом или цинком; для некоторых изделий используют серебро или золото;

,химические покрытия — это искусственно созданные защитные металлические пленки, чаще всего за счет окисления поверхностного слоя металла. Защитные покрытия наносятся методами: оксидирования, анодирования, фосфатирования;

неметаллические покрытия — это лакокрасочные и пленочные покрытия, используемые для защиты от коррозии медицинской мебели, оборудования, аппаратуры и приборов. Для покрытия стальных и чугунных изделий чаще применяется эмаль.

Временную защиту от коррозии медицинских изделий во время их хранения и транспортировки осуществляют путем консервации.

Консервация проводится 3 методами:

с использованием смазки (масло НД-203);

с применением ингибиторов коррозии (НДА, Г-2, нитрит натрия);

герметизация в полиэтиленовом пакете.

Методы расконсервации изделий зависят от способа их консервации.

Стекло и керамические материалы, их применение

в медицине

Стекло и керамические материалы представляют собой силикатные соединения кремнезема с другими оксидами, которые характеризуются рядом общих свойств. Они негорючи, хрупкие, твердые, прочные на сжатие, малоэлектропроводные и теплог(роводные, дешевые. В отличие от металлических силикатные материалы более стойки к действию кислот, щелочей и других химических сред.

Из стекла изготовляют лабораторную посуду, тару для упаковки, хранения и транспортировки JIC, очковые линзы, элементы

обычной и волоконной оптики для оптических и медицинских изделий, шприцы, термометры и другие изделия.

Классификация стекла, используемого для медицинских изделий, включает следующие виды:

медицинское,

химико-лабораторное,

оптическое,

специальное.

Медицинское стекло проверяют на термостойкость, водостойкость, щелочестойкость, а химико-лабораторное — дополнительно и на кислотостойкость.

Стекло варят в специальных печах при температуре 1350— 1600° С, а кварцевое — до 2000° С. Изделия из стекла получают несколькими способами: отливка в формы, штамповкк, прокатка, вытягивание в листы, трубки (дрот), нити, выдувание, прессование, пресс-выдувание. Механическая обработка стекла производится методами разрезания, шлифования. Для снятия внутренних напряжений в изделиях из стекла их медленно охлаждают в специальных тоннельных печах.

Керамические материалы — это фарфор и фаянс, которые получают в результате обжига при высокой температуре смеси глины, кварца и полевого шпата. Изделия после обжига покрывают глазурью.

Для медицинских целей из фарфора и фаянса изготавливают поильники, чашки, судна подкладные, ступки, тигли; для стоматологии — фарфоровые зубные протезы.

Полимерные материалы — резина, пластмассы, их получение, применение в медицине

Все большее применение в медицине находят различные полимерные материалы: каучуки и резина, смолы, пластические массы. На основе достижений химии высокомолекулярных соединений можно получить материалы с заранее заданными свойствами, которыми не могут обладать природные соединения. Получение синтетических полимерных изделий из мономеров осуществляется с применением поликонденсации и полимеризации.

Каучук натуральный получают из латекса (млечный сок бразильской гевеи), синтетический каучук — путем полимеризации мономеров с участием катализаторов.

Резину получают из натурального или синтетического каучука путем вулканизации (добавляют при высокой температуре серу или селен, или теллур). Кроме того, добавляют в резину ускорители, наполнители, мягчители, противостарители, красители и другие

компоненты резиновой смеси, от которых зависят свойства резиновых изделий. Рецептура резины для медицинских изделий утверждается М3 РФ, так как резиновые изделия имеют непосредственный контакт с органами и тканями человеческого организма.

Резина обладает высокой эластичностью, способностью сопротивляться разрывам, истиранию, поглощает колебания, газо- и водонепроницаема.

Каучук и резину в медицине применяют для изготовления предметов ухода за больными — грелок, пузырей, кругов подкладных, спринцовок; трубчатых изделий — катетеров, зондов, трубок для переливания крови, вакуумных и слуховых; перчаток, напальчников, сосок и пустышек детских и др.

К методам получения резиновых изделий относятся: прессование, экструзия, литье под давлением, макание.

Пластические массы (пластмассы) — это неметаллические композиционные материалы на основе полимеров (смол), способные под влиянием нагревания и давления формироваться в изделия и устойчиво сохранять в результате охлаждения или отвердения приданную им форму.

Для них характерны высокая устойчивость против коррозии, хорошие электроизоляционные, теплоизоляционные свойства.

Основу пластмасс составляют полимеры (высокомолекулярные соединения), имеющие различную структуру (линейную, разветвленную, пространственную), что позволяет создавать материалы с новыми, заранее заданными свойствами.

Для производства МФТ наиболее часто применяют следующие виды промышленных полимеров: полиэтилен высокой и низкой плотности, полиамиды, пластиката на основе поливинилхлорида, полипропилен, полистирол, фторпласты и др.

Эти полимеры используются для изготовления деталей медицинских приборов и инструментов, систем переливания крови, шприцев, предметов ухода за больными, лабораторного оборудования, упаковки, катетеров, бужей, дренажных трубок, зондов, упаковки ЛС, оправ и линз и многого другого.

Особую актуальность приобретают полимерные материалы при разработке эндопротезов, т.к. они имеют длительный контакт с живым организмом (искусственные органы, ткани). В качестве биоинертных полимеров, в наибольшей степени отвечающих эксплуатационным требованиям, применяют полиолефины (полиэтилен, полипропилен), фторпласты, некоторые полиэфиры (полиэти- лентерефталат) и др.

Изделия из биосовместимых полимеров применяются в хирургии внутренних органов и тканей, травматологии, офтальмологии, стоматологии, сердечно-сосудистой хирургии.

Такие полимеры являются также основой лекарственных пленок, мазей, матриц для присоединения к ним лекарственных препаратов с целью пролонгации действия, оболочки для микрокапсул.

Методы получения изделий из полимерных материалов — это прессование, литье под давлением, экструзия.

Коррозии подвергаются не только металлы, но и материалы органического происхождения. Биокоррозия — это микробиологическая коррозия, т.е. разрушение изделий в результате воздействия микроорганизмов, в основном, плесневых грибков. Наилучшей защитой при хранении и эксплуатации медицинских изделий служит создание условий, препятствующих развитию плесени, т.е. хранение должно осуществляться в сухих (влажность воздуха не выше 65%), хорошо проветриваемых помещениях при комнатной температуре (20° С).

Вопросы для самоконтроля

Расскажите классификацию сырья для производства МФТ.

Перечислите и дайте характеристику свойств материалов.

Расскажите о специфических требованиях, предъявляемых к материалам и сырью для медицинских изделий.

Какие металлы и сплавы применяются в производстве медицинских изделий?

Дайте характеристику сталей.

\ 6. Какие цветные металлы применяются в производстве медицин- скйх изделий?

Перечислите методы формообразования металлов для получения изделий.

Какие этапы технологического процесса изготовления изделий из металла Вы знаете?

Перечислите и дайте характеристику видов термической обработки металла.

Дайте определение коррозии; какие виды покрытий применяются для защиты медицинских изделий от коррозии?

Дайте характеристику стекла как сырья для изготовления МФТ.

Дайте характеристику полимерных материалов как сырья для производства МФТ.

| |

|

|

Скачать 118.5 Kb.

Скачать 118.5 Kb.