реферат психология 1-1. Контрольная работа По дисциплине Психология социального воздействия

Скачать 190 Kb. Скачать 190 Kb.

|

|

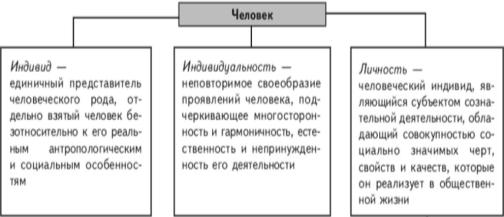

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» Кафедра «Истории и философии» Контрольная работа По дисциплине «Психология социального воздействия» На тему: Социально-психологическая характеристика личности Вариант №1 Выполнил ст. гр__________ ФИО Проверил: степень,должность ФИО преподавателя Оценка: ______________ Дата проверки: «____»_________________ 2020г Пенза 2020г. Содержание Введение 1.Понятие о личности и ее социально-психологические особенности 2.Социально-психологические типы личности 2.1. Основные составляющие психологические типы личности 1.Характер 2.Темперамент 3.Способности личности 4.Воля и волевые качества 3.Социализация личности Заключение Список используемой литературы Введение Личность выступает объектом целого ряда наук и, являясь сложным, многогранным социальным явлением, требует к себе комплексного междисциплинарного подхода (философско-социологического, социально-психологического и т.п.). Психология изучает человека с точки зрения его психической, духовной жизнедеятельности. В широком плане личность человека является интегральной целостностью биогенных, социогенных и психогенных элементов. Биологическая основа личности охватывает нервную систему, систему желез, процессы обмена веществ (голод, жажда, половой импульс) половые различия, анатомические особенности, процессы созревания и развития организма. Социальное "измерение" личности обусловливается влиянием культуры и структуры общностей, в которых человек был воспитан и в которых он участвует. Важнейшими социогенными слагаемыми личности являются социальные роли, выполняемые ею в различных общностях (семье, школе, группе ровесников), а также субъективное "Я", то есть созданное под влиянием воздействия других представление о собственной особе, и отраженное "Я", то есть комплекс представлений о себе, созданных из представлений других людей о нас самих. Из всех проблем, с которыми сталкивались люди в ходе истории человечества, вероятно, наиболее запутанной является загадка самой человеческой природы. В каких только направлениях не велись поиски, какое множество различных концепций было выдвинуто, но ясный и точный ответ до сих пор ускользает от нас. Существенная трудность состоит в том, что между нами очень много различий. Люди разнятся не только своим внешним видом. Но и поступками, зачастую чрезвычайно сложными и непредсказуемыми. Среди более чем пяти миллиардов людей на нашей планете не встретишь двух в точности похожих друг на друга. Эти громадные различия усложняют, если не делают вообще невозможным, решение задачи по установлению того общего, что объединяет представителей человеческой расы. Астрология, теология, философия, литература и социальные науки - вот лишь некоторые из течений, в русле которых предпринимаются попытки понять всю сложность человеческого поведения и саму сущность человека. Какие-то из этих путей оказались тупиковыми, в то же время другие направления находятся на пороге своего расцвета. Сегодня проблема стоит остро, как никогда, поскольку большинство серьёзных недугов человечества - стремительный рост численности населения, глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, ядерные отходы, терроризм. Наркомания, расовые предрассудки, нищета - является следствием поведения людей. Вполне вероятно, что качество жизни в будущем, как, возможно, и само существование цивилизации, будут зависеть от того, насколько мы продвинемся в понимании себя и других. 1.Понятие о личности и ее социально-психологические особенности. В психологической науке категории человек, индивид, личность, индивидуальность относятся к базовым категориям. Проблема личности является центральной в современной психологии, и это не случайно, важнейшая теоретическая задача состоит в том, чтобы обнаружить объективные основания тех психологических свойств, которые характеризуют человека как индивида, как индивидуальность и как личность. Личность – основная загадка человеческого мира, его тайна, завораживающая мысль и чувство размышляющего человека, с другой стороны, рабочее понятие, активно используемое в деловом языке практически всех профессий, в житейском общении. Все это настраивает нас на то, что и воспринимать данное явление, и работать с системой понятий, в которых оно отражено, необходимо уважительно и профессионально грамотно. Обратимся к категориальному ряду, в который вписано понятие «личность». Это понятия «человек» – «индивид» – «субъект» – «индивидуальность» (рис. 1).  Рисунок 1 – Система личностных понятий Человек рождается на свет уже человеком. Понятие человек является самым широким, это основной, изначальный элемент этой структуры, без которого нет и быть не может ни социальных действий, связей и взаимодействий, ни социальных отношений, общностей и групп, ни социальных институтов и организаций. Человек – это социально-биологическое существо, воплощающее собой высшую ступень в эволюции жизни и являющееся субъектом общественно-исторической деятельности и общения. Основные характеристики человека: – особое строение организма; – способность к трудовой деятельности; – наличие сознания. Понятие «человек» используется как предельно общее понятие для характеристики всеобщих, присущих всем людям качеств и способностей. Используя это понятие, психологи подчеркивают, что человек является биологическим (природным) и социальным существом одновременно, которое своей жизнедеятельностью оказывает влияние на окружающую среду. Основой и точкой отсчета обозначенного анализа выступает человек как социоприродный феномен. Природный вектор развития человека: вид в биологической классификации эволюции жизни на земле; природное существо, относящееся к классу млекопитающих; вид – приматы; классификационная категоризация – Homo sapiens. Человек как существо, принадлежащее социуму, человечеству, представляет в себе человечество, и в этом его сущность. Человечество (человеческий род, человеческий мир) – особая, исторически развивающаяся социальная, социально-психологическая и духовная общность, которая отличается от всех иных материальных систем на планете присущим ей способом жизнедеятельности. Главная социально-психологическая характеристика этого способа жизнедеятельности – механизм «САМО…»: самоорганизация, самопознание, самосознание, саморегуляция, саморазвитие, самодвижение и т.д. Человек как отдельный представитель человечества определяется понятием «индивид». Индивид – единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех психофизических и социальных черт человечества. Общие характеристики индивида: – целостность психофизической организации организма; – устойчивость по отношению к окружающей действительности; – активность. Индивид является биологическим организмом, носителем общих гипотетических наследственных свойств данного биологического вида. Процесс такого внутреннего «слаживания» хорошо известен, он отмечался Ч. Дарвином… Индивид – это прежде всего генотипическое образование. Но индивид является не только образованием генотипическим, его формирование продолжается, как известно, и в онтогенезисе, прижизненно. Поэтому в характеристику индивида входят также свойства и их интеграции, складывающиеся онтогенетически. Речь идет о возникающих «сплавах» врожденных и приобретенных реакций, об изменении предметного содержания потребностей, о формирующихся доминантах поведения. Наиболее общее правило состоит здесь в том, что чем выше мы поднимаемся по лестнице биологической эволюции, тем сложнее становятся жизненные проявления индивидов и их организация, тем более выраженными становятся различия в их прирожденных и прижизненно приобретаемых особенностях, тем более что, если можно так выразиться, индивиды индивидуализируются. В ряду этих понятий личность является понятием более узким и подчеркивает социальную сущность человека. Иначе, можно сказать, что индивид – это «конкретный человек» от рождения до смерти. Индивид – исходное состояние человека в филогенетическом и онтогенетическом развитии. Личность же рассматривается как результат развития индивида, воплощение собственно человеческих качеств. Личность – это социальная сущность человека. Слово «личность» в английском языке происходит от слова «персона». Первоначально оно обозначало маски, которые надевали актеры во время театрального представления в древнегреческой драме. Таким образом, с самого начала в понятие «личность» был включен внешний поверхностный социальный образ, который принимает человек, когда играет определенные жизненные роли, – некая «личина», общественное лицо, обращенное к окружающим. Отсюда следует, что понятие «личность», в первую очередь, связано с социальной сущностью человека. Личность – это конкретный человек, который является носителем сознания, способный к познанию, переживаниям, преобразованию окружающего мира и строящий определенные отношения с этим миром и с миром других личностей. Личность рассматривается как воплощение в конкретном человеке социальных качеств, которые приобретаются в процессе деятельности и общения с другими индивидами. Личностью не рождаются, личностью становятся. Поэтому-то мы и не говорим о личности новорожденного или о личности младенца, хотя черты индивидуальности проявляются на ранних ступенях онтогенеза не менее ярко, чем на более поздних возрастных этапах. Личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека… Понятия личность и индивидуальность близки по значению. Индивидуальность – одна из сторон личности, поэтому определить понятие «индивидуальность» сложнее, т.к. помимо личностных особенностей, которые выступают основными составляющими индивидуальности, в неё входят биологические, физиологические и другие особенности человека. Индивидуальность – сочетание психологических особенностей человека, составляющих его своеобразие и его отличие от других людей. Можно дать следующее определение индивидуальности. Индивидуальность – это конкретный человек, который отличается от других людей уникальным сочетанием психических, физиологических и социальных особенностей, проявляющихся в поведении, деятельности и общении. Если индивидом человек является по факту своего рождения, то индивидуальность складывается и модифицируется в процессе его жизнедеятельности. Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, привычках, в качестве познавательных процессов (т.е. в мышлении, памяти, воображении и т.д.). С помощью понятия «индивидуальность» чаще всего подчеркивается неповторимость и уникальность каждого человека. С другой стороны, в индивидуальности мы встречает те качества личности и индивидные свойства, которые есть у всех, но имеют разную степень выраженности и образуют сочетания. Все индивидуальные качества проявляются в различных способах поведения, деятельности, общения. Личностью человек станет, когда начнёт совершенствовать социальный фактор своей деятельности, то есть ту её сторону, которая направлена на общество. Поэтому фундаментом личности выступают общественные отношения, но только такие, которые реализуются в деятельности. Осознав себя как личность, определив свое место в обществе и жизненный путь (судьбу), человек становится индивидуальностью, обретает достоинство и свободу, которые позволяют отличить его то любой другой личности, выделить ее среди прочих. Специфика общественных условий жизни и образа деятельности человека определяет особенности его индивидуальных признаков и свойств. Все люди имеют определенные психические черты, взгляды, обычаи и чувства, у каждого из нас есть различия в познавательной сфере личности, которые и будут определять нашу индивидуальность. Психологическая структура личности – это целостная модель, система качеств и свойств, которая полно характеризует психологические особенности личности (человека, индивида) (рис. 2).  Рисунок 2 – Человек – Индивид – Индивидуальность – Личность 2.Социально-психологические типы личности 2.1. Основные составляющие психологические типы личности 1.Характер Обычно, когда пытаются оценить или охарактеризовать конкретного человека, говорят о его характере. В переводе с греческого "характер"- это "чеканка", "примета". Действительно, характер - это особые приметы, которые приобретает человек, живя в обществе. Подобно тому, как индивидуальность личности проявляется в особенностях протекания психических процессов (хорошая память, богатое воображение, сообразительность и т.д.) и в чертах темперамента, она обнаруживает себя и в чертах характера. Характер - это совокупность индивидуальных, устойчивых стереотипов поведения, штамп эмоциональных реакций, стиля мышления, которые сложились в процессе социализации, и зафиксированная в привычках и манерах, в системе взаимоотношений с окружающими. Главная особенность характера как психического феномена состоит в том, что он всегда проявляется в деятельности, в отношении человека к окружающей его действительности и людям. Характер является прижизненным образованием и может трансформироваться в течение всей жизни. Формирование характера тесно связано с мыслями, чувствами и побуждениями человека. Поэтому по мере того как формируется определенный уклад жизни человека, формируется и его характер. Зная характер человека, можно предвидеть, как он будет вести себя при тех или иных обстоятельствах, а следовательно, направлять поведение человека. Характер человеческой жизни всегда многогранен. В нем могут быть выделены отдельные черты или стороны, которые являются связанными вместе, образуя целую структуру характера. Структура и свойства характера. Характер представляет собой целостное образование, единство психических свойств личности. Но это целое состоит из определенных частей, звеньев. В характере могут быть выделены отдельные черты, стороны, которые не существуют отдельно друг от друга. Они являются связанными воедино, образуя структура целого характера и проявляющихся в таких компонентах, как направленность, убеждение, потребность, склонности, интересы и многое другое. Можно выделить основные и ведущие черты характера. Они задают общую направленность развития всего комплекса его проявлений. Так же выделяют второстепенные черты, которые в одних случаях определяются основными, а в других могут не гармонировать с ними. В жизни же встречаются более цельные и более противоречивые характеры. Толстой А.Н. в статье "По такому образу должны формироваться люди" писал об Алексее Максимовиче Горьком: "Он любил и смех и шутки, но к призванию писателя, художника, творца он относился непримиримо, сурово, страстно. Слушая какого-нибудь начинающего даровитого писателя, он мог расплакаться, встать и уйти из-за стола, вытирая платком глаза, ворча: "Хорошо пишут, черти полосатые". Но если ты сфальшивил, слукавил, - а он это чувствовал шестым чувством,- унизился до компромиссика, рука его начинает барабанить пальцами по столу, он отводил в сторону светло-голубые глаза… в нем боролась доброта, такая же большая, как все в нем, доброта с начинающимся раздражением. И когда доброта, наконец, расступалась, он наговаривал глухим голосом такие беспощадные слова, уже прямо глядя в глаза!"1 Характер человека проявляется в том, как он относится к другим людям, к себе, к делу, к вещам. Он не может быть раскрыт и понят вне коллектива, вне общества. При живом общении с людьми ясно выступают такие черты характера, как неуживчивость или покладистость, миролюбие или склонность к спорам. У некоторых людей выражается эгоцентризм, у других - самоотдача в борьбе за общее дело. Так же проявляются добросовестность, исполнительность, ответственность, карьеризм, аккуратность или небрежность. Формирование характера. Как отмечают многие авторы, характер является прижизненным образованием. То есть, он формируется после рождения человека. Истоки характера человека и первые признаки его проявления следует искать в самом начале жизни. Формирование характера происходит в различных по своим особенностям и уровню развития в группах. Это семья, компания друзей, трудовой коллектив и др. В зависимости от того, как группа для личности является доминантной и какие ценности поддерживает эта группа, у человека развивается соответствующие черты характера. В одной из глав книги Выготского Л.С. раскрывается вопрос формирования характера ребенка под названием "эндогенные и экзогенные черты характера". Здесь говориться о том, что "биологи и физиологи склонны придавать решающее значение прирожденно соматическому моменту и самые сложные формы характера ставить в непосредственную связь с теми или иными физиологическими процессами". И Кречмер готов "группы характеров свести исключительно к биологическим моментам конституции". Из этого следует, что наследственность определяет решительно весь склад нашей личности. При этом роль воспитания родителями и социальной средой приравнивается почти к нулю. Социальные же психологи иного мнения. Их наблюдения показывают, что личность человека развивается под повелительным воздействием окружающей среды. Но рассматривать и принимать каждую из этих точек зрения по отдельности нельзя. Их необходимо соединить воедино. Ведь когда ребенок еще в утробе матери он собирает, накапливает ту информацию, которую его мать несет ему через себя. И нельзя не учитывать и окружающую среду. И после того как ребенок родился он начинает собирать уже новую информацию. Ведь откуда в последующей его жизни взяться новым возможностям движения. "Им неоткуда появиться, как неоткуда появиться и новым органам в его теле". Если бы ребенок рождался как растение, со всеми теми формами поведения, которые отвечали бы его будущей жизни, никакой надобности в воспитании не было бы. 2.Темперамент |