Мокина Е.А. БЗК 11 зу Землепользование. Контрольная работа по дисциплине Землеустройство

Скачать 2.91 Mb. Скачать 2.91 Mb.

|

|

Практическое задание 2 Установление ландшафтно-экологических зон на территории сельскохозяйственного землепользования 2.1 Основные положения о ландшафтно-экологическом зонировании Ландшафтно–экологическое зонирование относится к специальным выдам зонирования и предназначено для установления пригодности использования земель по хозяйственной ценности и соблюдение требований охраны природных ресурсов. Ландшафтно–экологическое зонирование представляет собой выделение зон и подзон, включающих ареалы земельных угодий, однородные в экологическом отношении и имеющие одинаковый природоохранный режим использования. Использование ландшафтно–экологического подхода предполагает изучение земельных угодий как ландшафтных образований. Земельные угодья имеют различные свойства, которые определяются ландшафтными особенностями территории, и как природные образования представляют собой ландшафты. Ландшафты, представляющие собой различные по типу природные образования, имеют определенную морфологическую структуру в пространстве и во времени, характеризуются различными свойствами, выраженными в природно–ресурсном потенциале, то есть отличаются внутренне и внешне. Им присуще пространственное изменение и эволюционное развитие. Когда эти образования начинают использоваться для удовлетворения различных потребностей общества, они становятся угодьями. 2.2 Ландшафтно-экологическое зонирование (ЛЭЗ) территории сельскохозяйственного землепользования Ландшафтно-экологическое зонирование (ЛЭЗ) служит основой экологической оптимизации использования земель посредством выявления массивов земель, пригодных к выполнению хозяйственных, ресурсовоспроизводящих, природоохранных и средостабилизирующих функций. Кроме того, ЛЭЗ создает условия для оптимизации использования земли в сельскохозяйственном производстве и применения ландшафтно-экологического подхода как адаптивного системно-многофакторного подхода, снижения непроизводительных затрат, связанных с использованием земель без учета их ландшафтно-экологических возможностей. ЛЭЗ направлено на стабилизацию ландшафтно-экологических условий и сглаживание эколого-экономических противоречий. Ландшафтно-экологическое зонирование представляет собой терри- ториальное обобщение групп сходных ландшафтно-экологических, природоохранных, средостабилизирующих процессов и явлений и пространственное ограничение их. Ландшафтно-экологическое зонирование имеет многофункциональное применение и назначение. Прежде всего, дает возможность действенно решать вопросы охраны земель, выявлять ареалы проявления негативных природных и антропогенных процессов, степень и вид их проявления и с учетом их пространственного расположения определять возможность и направления регулирования данных процессов. 2.3 Установление ландшафтно-экологических зон и подзон. Соблюдение принципов ландшафтно-экологического зонирования Основными таксонами ландшафтно-экологического зонирования являются зоны и подзоны. Выделение ландшафтно-экологических зон обеспечивает формирование многофункциональной системы использования земель района и регламентацию режимов их использования. Это дает возможность создать экологическую стабильность и повысить экономическую эффективность производства в силу улучшения протекания естественных биологических процессов. В основу выделения зон и подзон положен принцип разделения территории на таксоны с использованием ведущего признака – степени возможного хозяйственного использования с учетом охраны всей совокупности природных условий. Зоны и подзоны включают ареалы земельных угодий, однородные в экологическом отношении или имеющие одинаковый природоохранный режим использования. Ландшафтно-экологические зоны и подзоны выделяются в соответствии с их назначением и режимами использования (таблица 2.1). Таблица 2.1 – Назначение и режимы использования земель в ландшафтно-экологических зонах и подзонах

Правильность и достоверность проведения ЛЭЗ достигается соблюдением ряда обязательных общих принципов: объективности, однотипности, полной делимости территории, комплексности, относительной однородности, скользящих сочетаний всей системы факторов, определяемых процессов и явлений. Принцип объективности предполагает наличие реальных различий за предлагаемой сеткой зонирования (зон, подзон), обусловливает действительное деление территории. Принцип однотипности обусловливает выделение наиболее общих признаков, отражающих цели зонирования. Принимаемые единицы таксономизации должны обладать однотипными, существенными качественными признаками. Принцип полной делимости территории исключает формальное деление территории на участки, обладающие сходством признаков. Принцип комплексности предполагает все явления и процессы рассматриваемой территории изучать не изолированно, а в единстве, с учетом их взаимосвязи, взаимодействия. При таксономизации должна прослеживаться взаимосвязь соподчиненных таксонов. Принцип относительной однородности предполагает проведение таксономизации территории с более широким радиусом действия факторов. Выделяемые таксоны не обязательно должны быть сходными однокачественными. Главным критерием служит относительная однородность по основным признакам или явлениям разделяемой территории. Принцип скользящих сочетаний всей системы факторов, определяемых процессов или явлений гласит: при проведении границ одного ранга необходимо учитывать одну группу факторов, при переходе на более узкие ранги – другую. Объектами таксономизации ЛЭЗ выступают экологические, средостабилизирующие, социальные, экономические элементы и явления зондируемой территории. Основой для выполнения ЛЭЗ исследуемых территорий служит комплект карт, содержащий информацию о структуре ландшафтов, характеристике основных компонентов ландшафтов, лимитирующих процессах и явлениях (засоления, заболачивания, переувлажнения, подтопления и других), об экологическом состоянии ландшафтов – угодий. В качестве основных факторов при выделении зон и подзон в процессе ЛЭЗ принимаются: однородность ландшафтно-экологических условий, их пригодность к хозяйственному использованию, выполнению средостабилизирующих, природоохранных функций. В зоны и подзоны включают ареалы земельных угодий, однородные в экологическом отношении или имеющие одинаковый средостабилизирующий или природоохранный режим использования. Пример оформления результатов ландшафтно-экологического зонирования представлен в таблице 3. Выделенные ландшафтно-экологических зон на территории хозяйств обеспечат: однородность ландшафтно-экологических условий, определяющих качество природно-ресурсного потенциала; однотипность проявления негативных природных и антропогенных процессов, обусловливающих различную степень деградации земель; однотипность использования пашни и кормовых угодий; состояние пригодности земель для сельскохозяйственного использования; нормирование и регламентацию режимов использования земельных угодий средостабилизирующего и природоохранного назначения. Основой для выполнения ЛЭЗ исследуемых территорий служит комплект карт, содержащий информацию о структуре ландшафтов, характеристике основных компонентов ландшафтов, лимитирующих процессах и явлениях (засоления, заболачивания, переувлажнения, подтопления и других), об экологическом состоянии ландшафтов - угодий. На территории землепользования ООО «Большеченчерский» Юргинского района для улучшения экологической ситуации и для создания условий нормального функционирования земель выделены следующие ландшафтно-экологические зоны. Выделенные ландшафтно-экологические зоны на территории хозяйства обеспечат: - однородность ландшафтно-экологических условий, определяющий качество природно-ресурсного потенциала; - однотипность проявления негативных природных и антропоген- ных процессов, обуславливающих различную степень деградации земель; - однотипность использования пашни и кормовых угодий; - состояние пригодности земель для сельскохозяйственного исполь- зования. 2.4 Установление режимов использования земель в границах ландшафтно-экологических зон Режимы использования земель определяют характер и направления хозяйственного использования земельных участков, разработанных из требований природоохранного законодательства, земельных кодексов. Режимообразующий объект – объект, вокруг которого устанавливается особый режим использования. В качестве режимообразующего объекта может выступать и режимный объект. В целях регламентации землепользования в пределах зон и подзон разрабатываются режимы использования земель. Они направлены на регламентацию хозяйственного использования входящих в зоны и подзоны земель в соответствии с их ландшафтно-экологическим состоянием, выполняемыми функциями и требованиями охраны природы. Ограничения, связанные с эколого-хозяйственным состоянием земель, возникают при наличии нарушенных, деградированных земель в результате негативных антропогенных воздействий, проявления негативных природных процессов, связанных с естественным генезисом ландшафтов. Негативные природные процессы могут быть усилены или независимо от деятельности человека и связаны с генезисом территории, обусловленным цикличностью развития, или деятельностью человека в результате использования земель без учета их природных возможностей, когда чрезмерная нагрузка интенсифицирует имеющиеся процессы засоления, заболачивания и т.д. При ландшафтно-экологическом зонировании используется классификация земель по пригодности сельскохозяйственных угодий, включающая пять классов: 1) земли, пригодные под пахотные угодья без ограничений; 2) земли, пригодные под пашню после проведения мероприятий по улучшению состояния почв; 3) земли, пригодные под кормовые угодья без ограничений; 4) земли, пригодные под кормовые угодья после проведения мероприятий по улучшению их состояния; 5) земли, не пригодные для сельскохозяйственного использования. На схеме ландшафтно-экологического зонирования отмечаются земельные участки, для которых характерны негативные природные процессы: засоление, заболачивание, оползни, суффозия, оврагообразование. К антропогенным негативным процессам отнесены: водная и ветровая эрозии. Засоление почв обусловлено засолением подстилающих пород и грунтовых вод. В случае засоления вод наблюдается развитие солончакового процесса и формирование солончаков или почв различной солончаковатости. При засолении почвообразующих пород, рассолении солончаковых почв, смене выпотного типа водного режима создаются условия для солонцевого, осолоделого процессов. Формируются солонцы, солонцеватые почвы и солоди. По результатам химического анализа определяют вид и степень засоления почв. Почвы служат индикатором засоления земель. Засоленные почвы разнообразны по своему химическому составу: карбонатно-кальциевые, хлоридные, сульфатные, натриевые, содовые и их различные комбинации. Солевой режим в составе солей этих почв не зависит от зоны, а определяется особенностями условий, в которых они формируются, химическим составом грунтовых вод, пород, рельефа и т.д. во всех засоленных почвах имеются горизонты легкорастворимых солей. По почвам выделяют массивы слабо-, средне-, сильнозасоленных земель. Среди разных типов засоленных почв основными являются солончаки и солонцы, имеющие неодинаковый солевой и водный режимы. Солончаки отличает постоянное и сильное увлажнение, часто до самой поверхности. Концентрация солей в почвенном растворе достигает нескольких десятков процентов. Ионы натрия находятся не только в растворе, но и насыщают коллоиды почвенного поглощающего комплекса. Солонцы с поверхности не засолены, верхний слой выщелоченный бесструктурный. Нижние горизонты уплотнены и насыщены ионами натрия, при высыхании растрескиваются на столбы, глыбы и т.д. Водный режим солонцов характеризуется резкими изменениями. Вследствие водонепроницаемости весной наблюдается поверхностное застаивание влаги, а летом – сильное пересыхание. К сильнозасоленным землям относятся солонцы, солончаки. К среднезасоленным – солонцеватые, солончаковые почвы, расположенные по пониженным элементам рельефа. К слабозасоленным почвам относятся солонцеватые, солончаковые почвы, расположенные по повышенным элементам рельефа. Ветровой эрозией, или дефляцией, называется перемещение частиц почвы и подстилающих ее пород по земной поверхности. Это может быть выдувание, навеивание, развеивание, черные и пыльные бури. По соотношению темпов эрозии и темпов почвообразования эрозию почвы разделяют на нормальную и ускоренную. Нормальная эрозия – это процесс, когда разрушение почвенного слоя не превышает накопления. Ускоренная, или антропогенная, эрозия возникает под влиянием деятельности человека, когда процессы разрушения превышают процессы накопления. В результате не только снижаются мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, микроэлементов, но в целом изменяется эволюция почв. Ветровая эрозия проявляется в слабой, средней и сильной степени. В зависимости от вида угодий и интенсивности их использования степень проявления эрозии будет различной. Основными индикаторами выявления степени проявления ветровой эрозии являются почвы, растительность, рельеф, ветер. Оценка производится по отдельным составляющим компонентам ландшафта, затем делается комплексная оценка и для каждого контура основных сельскохозяйственных угодий устанавливается степень проявления эрозии. Главным индикатором выявления степени проявления ветровой эрозии являются почвы. На степень проявления ветровой эрозии в большей степени оказывает влияние гранулометрический состав почв. В зависимости от гранулометрического состава почв устанавливается степень проявления эрозии в разрезе основных сельскохозяйственных угодий (таблица 2.8). Таблица 2.2. – Степень проявления ветровой эрозии в зависимости от гранулометрического состава почв на основных сельскохозяйственных угодьях

На кормовых угодьях на степень проявления дефляции оказывает влияние растительный покров. При одном и том же гранулометрическом составе она будет на порядок ниже по сравнению с пашней. При установлении степени проявления дефляции учитывается также рельеф, уклоне от двух и более градусов учитываем расположение склона по отношению к господствующему эрозионно опасному ветру. По результатам изучения особенностей почвенного покрова, растительности, рельефа, ветра выполняется комплексная оценка по выявлению степени проявления ветровой эрозии (таблица 2.3). Таблица 2.3 – Комплексная оценка степени проявления ветровой эрозии на основных сельскохозяйственных угодьях

Для оценки влияния ветра на степень проявления дефляции строится роза ветров и устанавливается эрозионно опасное направление ветра (таблица 2.9). Таблица 2.3 – Характеристика повторяемости ветров в летний период

По данным таблицы делается вывод о господствующем направлении ветров (юго-западном) и строится роза ветров. Роза ветров отображает повторяемость ветров в процентах относительно сторон света. Для построения данной розы ветров возможен выбор масштаба: 1 см = 3-5%. Таблица 2.4 – Оценка степени проявления ветровой эрозии на основных сельскохозяйственных угодьях

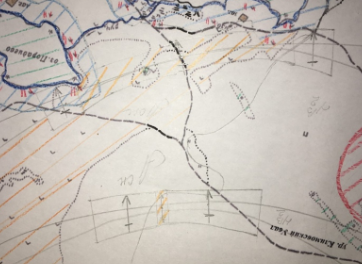

Результаты оценки состояния земель по проявлению процессов эрозии заносятся в таблицу 2.4 и отображаются графически на схеме ландшафтно-экологического зонирования масштаба 1:25000.  Рисунок 2.2 – Проявление ветровой эрозии на основных сельскохозяйственных угодьях Проявление ветровой эрозии на основных сельскохозяйственных угодьях зависит от механического состояния почв, рельефа местности, а так же от направления господствующих ветров. Водная эрозия – это процесс смыва и размыва почв в результате разрушительной деятельности стекающих по наклонной поверхности вод. Разрушение почв водой происходит в виде плоскостной (смыва) и вертикальной (размыва) эрозии. Плоскостная эрозия (поверхностный смыв) наименее заметна, но наиболее опасна. Смыв зависит от объема талых вод в период снеготаяния, дождей, агротехнического фона, крутизны склона, физико-химических свойств почв, мощности снежного покрова и т. д. С плоскостной эрозией тесно связана вертикальная, или овражная, эрозия, ее еще называют линейной. В результате этой эрозии формируются промоины, переходящие в овраги. Водная эрозия проявляется в слабой, средней и сильной степени.    Рисунок 2.2 – Проявление водной эрозии на основных сельскохозяйственных угодьях. На основных видах сельскохозяйственных угодий выделяют участки земель по степени смытости – слабосмытые, среднесмытые и сильносмытые. Ведущими факторами, оказывающими влияние на установление степени смытости земель, являются рельеф и одна из его основных характеристик – уклон, выраженный в градусах. В зависимости от градации уклона устанавливается степень смытости (таблица 2.5). Таблица 2.5 – Определение степени смытости в зависимости от уклона

Таблица 2.6 – Оценка степени проявления водной эрозии на основных сельскохозяйственных угодьях

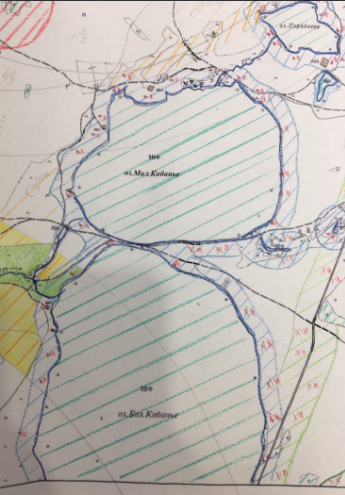

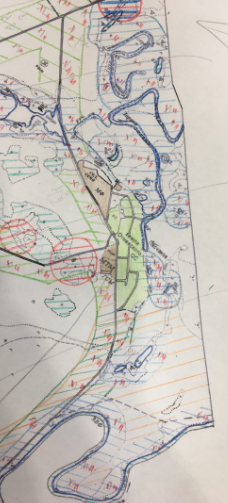

С помощью измерителя промеряются расстояния между горизонталями. По графику находят, какой будет уклон местности, и в зависимости от уклона определяют степень смытости земель. Полученные результаты отображают графически на планово-картографической основе масштаба 1:25000. На территории землепользования района определены следующие зоны

На территории землепользования района установлены следующие режимы использования

Рис.4.1 Топографические знаки - режим интенсивного сельскохозяйственного использования. Эта зона характеризуется удовлетворительным экологическим состоянием сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбищ, сенокосов), а также слабой экологической напряженностью. - с ограничениями в использовании, которые связаны с эколого-хозяйственным состоянием земель, а именно, земельные угодья находятся в средней экологической напряженности, где в средней степени проявляются негативные природные и антропогенные процессы (среднеэродированные, среднезасоленные). - заказной (охранно - регулируемый) режим использования земель. Эта зона в данном землепользовании представлена одним озером (памятник природы) территория вокруг которых особо охраняется, запрещается применение ядохимикатов, строительство вредных производств и т.д. |