хирургия 2021. Контрольные вопросы для студентов 6 курса 1

Скачать 0.73 Mb. Скачать 0.73 Mb.

|

|

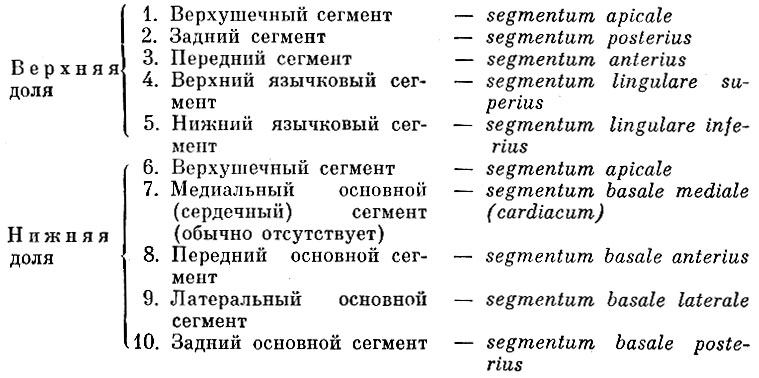

Итоговые контрольные вопросы для студентов 6 курса 1. Анатомо-физиологические сведения о системе органов дыхания. Хирургическая анатомия трахеи, легких, плевры. Сегментарное строение легких. Топография корней легких, пути лимфооттока от легкого. Функция газообмена. Методы изучения внешнего дыхания( спирография,бронхофиброскопия).Дыхательная недостаточность, формы и степени ее. Дыхательная система– система органов, проводящих воздух и участвовавших в газообмене между организмом и окружающей средой. Дыхательная система состоит из путей, проводящих воздух – носовая полость, трахея и бронхи, и собственно дыхательной части – легких. Пройдя через носовую полость, воздух согревается, увлажняется, очищается и попадает сначала в носоглотку, а потом в ротовую часть глотки и , наконец в ее гортанную часть. Воздух сюда может попадать если мы дышим ртом. Однако, в этом случае он не очищается и не согревается, поэтому мы легко простужаемся. Из гортанной части глотки воздух попадает в гортань. Гортань располагается в передней части шеи, где заметны контуры гортанного возвышения. У мужчин, особенно худощавых, отчетливо виден выступающий вперед выступ – кадык. У женщин такого выступа нет. В гортани расположены голосовые связки. Непосредственным продолжением гортани является трахея. Из области шеи трахея переходит в грудную полость и на уровне 4-5 грудных позвонков делится на левый и правый бронхи. В области корней легких бронхи делятся сначала на долевые, затем на сегментные бронхи. Последние делятся еще на более мелкие, образуя бронхиальное дерево правого и левого бронхов. Легкие расположены по обеим сторонам от сердца. Каждое легкое покрыто влажной блестящей оболочкой – плеврой. Каждое легкое бороздами делится на доли. Левое легкое делится на 2 доли, правое – на три. Доли состоят из сегментов, сегменты из долек. Продолжая делиться внутри долек бронхи переходят в дыхательные бронхиолы, на стенках которых образуется множество маленьких пузырьков – альвеол. Это можно сравнить с гроздью винограда, висящей на конце каждого бронха. Стенки альвеол оплетены густой сетью мельчайших капилляров и представляют собой мембрану, через которую происходит газообмен между кровью, протекающей через капилляры и воздухом, попадающим в альвеолы при дыхании. В обоих легких взрослого человека находится свыше 700 млн. альвеол, общая дыхательная поверхность их превышаем 100 м2, т.е. примерно в 50 раз превосходит поверхность тела! Легочная артерия, разветвляясь в легком соответственно делению бронхов вплоть до мельчайших кровеносных сосудов приносит в легкое из правого желудочка сердца бедную кислородом венозную кровь. В результате газообмена, венозная кровь обогащается кислородом, превращается в артериальную и по двум легочным венам возвращается обратно в сердце в его левое предсердие. Этот путь крови называется малым, или легочным кругом кровообращения. За каждый вдох в легкие попадает около 500 мл воздуха. При самом глубоко вдохе можно дополнительно вдохнуть около 1500 мл. Объем воздуха, проходящий через легкие за 1 мин., называют минутным объемом дыхания. В норме он равен 6-9 л. У спортсменов при беге увеличивается до 25-30 л. Хирургическая анатомия трахеи, легких и плевры.Трахея начинается на уровне VI—VII шейных позвонков. Длина ее 10—12 см, диаметр 13— 22 мм. Просвет трахеи сохраняется благодаря наличию в передней части стенки трахеи кольцевидных хрящей. Задняя стенка состоит из эластичной соединительнотканной перепонки. Между хрящами располагаются кольцевидные связки. Снаружи трахея покрыта соединительнотканным футляром, изнутри она выстлана слизистой оболочкой. В подслизистом слое расположены лимфатические фолликулы и трахеальные железы, продуцирующие белково-слизистый секрет. Слизистая оболочка состоит из многослойного реснитчатого эпителия. Постоянные колебательные движения ресничек способствуют продвижению мелких пылевых частиц и слизи в направлении гортани, а затем секрет удаляется наружу при кашлевых движениях. На шее спереди трахею прикрывает перешеек щитовидной железы, с боков — доли щитовидной железы и сонные артерии , сзади — пищевод с возвратными нервами, лежащими в борозде между пищеводом и трахеей. В грудном отделе впереди трахеи расположено начало плечеголовного ствола, сзади — пищевод, слева — дуга аорты, левый возвратный нерв, справа — плечеголовной ствол, правый блуждающий нерв. Кровоснабжение осуществляется ветвями нижних щитовидных и бронхиальных артерий, берущих начало от нисходящей аорты или верхних межреберных артерий. Венозная кровь оттекает в венозные сплетения, расположенные вокруг трахеи и пищевода. Оттуда она поступает в непарную и полунепарную вены а далее — в плечеголовные вены. Лимфоотток от трахеи происходит по лимфатическим сосудам, тесно связанным с лимфатическими путями пищевода, гортани, щитовидной железы. Лимфатические сосуды трахеи впадают в глубокие шейные латеральные (внутренние яремные), пред- и паратрахеальные, а также в верхние и нижние трахеобронхиальные лимфатические узлы. Иннервация осуществляется трахеальными ветвями гортанных возвратных нервов, симпатическими и парасимпатическими волокнами. Бронхи. Правый главный бронх отходит от трахеи под более острым углом, чем левый, и служит как бы ее продолжением. Это является причиной более частого попадания в него инородных тел, затекания рвотных масс, аспирации мелких частиц пищи и зубного камня, что обусловливает более частое поражение правого легкого и бронхов патологическими процессами. Месту разделения трахеи на главные бронхи соответствует вдающийся снизу в просвет трахеи киль При метастазах опухоли в лимфатические узлы, расположенные под бифуркацией трахеи, угол деления бронхов становится более тупым. Над левым бронхом находится дуга аорты, над правым — непарная вена (ветвь верхней полой вены). Главные бронхи делятся соответственно долям легкого: правый — на три, левый — на две ветви. Продолжая делиться на сегментарные и субсегментарные ветви (бронхи IV порядка), они уменьшаются в диаметре, переходят в мелкие бронхи, а затем в бронхиолы. Кровоснабжение стенок бронхов артериальной кровью осуществляется из коротких бронхиальных ветвей грудной части аорты. Отток венозной крови от крупных бронхов происходит по бронхиальным венам в непарную и полунепарную вены, а из капилляров мелких бронхов непосредственно в ветви легочных вен. Между ветвями мелких легочных артерий и вен имеются артериоло-венулярные анастомозы (шунты), которые в норме не функционируют и открываются лишь при определенных патологических состояниях. При этом возможен сброс неоксигенированной крови из легочных артериальных сосудов в венозные легочные и бронхиальные и наоборот. Шунтирование крови при некоторых патологических состояниях приводит к выраженной гипоксии. Плевра представляет собой серозную оболочку, покрывающую легкие и выстилающую стенки грудной полости. Между листками плевры в норме содержится 20—25 мл жидкости, обеспечивающей наподобие смазки более гладкое движение легкого при акте дыхания. Оба легких (правое и левое) заключены в плевральные мешки. Наружный (париетальный) листок плевры выстилает грудную клетку изнутри, а внутренний (висцеральный) плотно срастается со всех сторон с тканью легкого. Книзу от корня легкого образуется легочная связка в виде дупликатуры плевры, доходящая почти до диафрагмы. У здоровых людей плевральная жидкость выделяется париетальной плеврой, а абсорбируется висцеральной. Транссудация и абсорбция жидкости в плевральной полости зависит от гидростатического, коллоидного и тканевого давления. Значительное скопление жидкости в плевральной полости может быть обусловлено: 1) повышением гидростатического давления, как, например, при сердечной недос-таточости; 2) повышением проницаемости капилляров вследствие воспалительных заболеваний и неопластических процессов; 3) значительным снижением коллоидно-осмотического давления. В норме плевральная жидкость содержит очень мало белка. При воспалительных заболеваниях содержание белка в плевральной жидкости может возрастать. Давление внутри плевральной полости отрицательное. При спокойном дыхании оно изменяется в пределах от — 15 см водн. ст. при вдохе до 0—2 при выдохе. При форсированном глубоком дыхании давление может меняться от -60 см при форсированном вдохе до +30 при энергичном выдохе. Сегментарное строение легкихВ легких выделяют по 10 бронхо-легочных сегментов, которые имеют собственный сегментарный бронх, ветвь легочной артерии, бронхиальную артерию и вену, нервы и лимфатические сосуды. Сегменты отделены друг от друга прослойками соединительной ткани, в которых проходят межсегментарные легочные вены Сегменты правого легкого  Сегменты левого легкого  Топография легких. Легкие располагаются в плевральных полостях грудной клетки. Проекция легких на ребра составляет границы легких, которые на живом человеке определяются выстукиванием (перкуссией) и рентгенологически. Различают границу верхушек легких, переднюю, заднюю и нижнюю границы. Верхушки легких находятся на 3-4 см выше ключицы. Передняя граница правого легкого идет от верхушки ко II ребру по linea parasternalis и далее по ней до VI ребра, где она переходит в нижнюю границу. Передняя граница левого легкого проходит до III ребра, так же как и правого, а в IV межреберном промежутке отклоняется влево горизонтально до linea medioclavicularis, откуда следует вниз до VI ребра, где начинается нижняя граница. Нижняя граница правого легкого проходит пологой линией спереди от хряща VI ребра назад и вниз к остистому отростку XI грудного позвонка, пересекая по linea medioclavicularis верхний край VII ребра, по linea axillaris media - верхний край VIII ребра, по linea axillaris posterior - IX ребро, по linea scapularis - верхний край X ребра и по linea paravertebralis - XI ребро. Нижняя граница левого легкого идет на 1 - 1,5 см ниже правого. Реберная поверхность легких соприкасается на всем протяжении с грудной стенкой, диафрагмальная - прилежит к диафрагме, медиальная - к медиастинальной- плевре и через нее к органам средостения (правое - к пищеводу, непарной и верхней полой венам, правой подключичной артерии, сердцу, левое - к левой подключичной артерии, грудной аорте, сердцу). Топография элементов корня правого и левого легких неодинакова. В корне правого легкого сверху располагается правый главный бронх, ниже - легочная артерия, спереди и ниже которой находятся легочные вены. В корне левого легкого сверху лежит легочная артерия, кзади и ниже которой проходит главный бронх, ниже и кпереди от бронха располагаются легочные вены. |