Контрольные вопросы Классификация нефтяных и газовых месторождений

Скачать 280.67 Kb. Скачать 280.67 Kb.

|

|

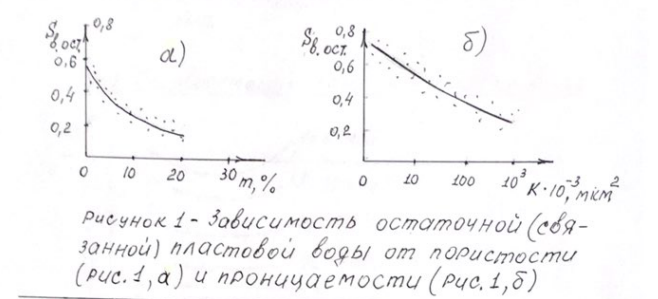

Контрольные вопросы 1. Классификация нефтяных и газовых месторождений Залежь – локальное скопление нефти и газа, горных пород. Месторождение – совокупность залежей, объектов разработки. Нефтяные и газовые месторождения сосредоточены в основном в осадочных горных породах. Нефть, вода и газ располагаются в залежах соответственно их плотностям. В зависимости от соотношений объемов нефти и газа, а также от давления и температуры различают следующие типы залежей: 1) газовые – когда все углеводороды в пласте содержатся в газообразном состоянии Vн = 0 т.е. нефти в пласте нет; 2) нефтяные – когда содержание нефти в пласте значительно больше содержания газа, пластовое давление выше давления насыщения и весь газ растворен в нефти; 3) нефте-газовые, либо газо-нефтяные – когда объемы нефти и газа примерно равны, пластовые давления не столь высоки и согласно условию часть газа находится в свободном виде газовой шапки; 4) газо-конденсатные – когда объём газа много больше объёма нефти и вся нефть растворена в газе; 5) газогидратные – при определенных условиях УВ способны создавать твердые соединения с водой, называемые гидраты. 2. Горное, пластовое, эффективное и приведённое пластовое давление. Давление, при котором пластовые флюиды находятся в залежи называется пластовым давлением. Обозначается - Рпл. Единица измерения - Па, МПа, кгс/см2. Определяется по формуле (1): Рпл = ρgH (1), где ρ – плотность жидкости в скважине, [кг/м3] g – ускорение свободного падения, [м2/с] H – глубина скважины [м] Горное давление – давление вышележащих горных пород на скелет нефтяного пласта. Рг = ρп gH (2), где ρп – средняя плотность вышележащих горных пород; Н – толщина вышележащих горных пород. Горное давление на залежь – величина постоянная. Эффективное давление – это разность между горным и пластовым давлениями; Рэф = Рг - Рпл * n (3), где n – безразмерный параметр, учитывающий часть пластового давления, обуславливающего разгрузку горного давления. Изменяется n от 0,85 до 1,0 Эффективное давление - величина переменная и зависящая от пластового давления. Возрастание Рэф приводит к упругому сжатию продуктивного пласта. Забойное давление – давление на забое скважины, задается технологами. Перепад давления (∆Р) – это разность между двумя значениями давлений в элементе пласта, в стволе скважины, в трубопроводе. Градиент давления (grad Р) , – это параметр, показывающий изменение давления на единицу длины. Опредеяеся по формуле: ∆Р / l, Единица измерения - Па/м, МПа/м, кгс/см2 . 3. Пористость горных пород. Виды пустот. Первичная и вторичная пустотность горных пород. Классификация поровых каналов горных пород по размерам. Идеальный и фиктивный грунты, формула Слихтера. Коэффициенты, характеризующие пористость горных пород и их практическое использование. Формула геологических запасов нефти. Методы определения коэффициента открытой пористости. Пористость – это наличие в горной породе пустот и пор. В зависимости от вида пустот их различают на: гранулярную (межзерновую), трещинную и кавернозную пустотности. По происхождению поры бывают первичные и вторичные: Первичные – это поры образовавшиеся в процессе формирования самой породы. К ним относятся промежутки между плоскостями и наслоениями пластов и пропластов, промежутки между зернами породы. Вторичные – пустоты, образовавшиеся в процессе разлома и дробления породы, её растворения, уменьшения объема породы вследствие процесса доломитизации и т.д. Первичные характерны для песков и песчаников. Вторичные для карбонатных и сильно заглинизованных плотных терригенных коллекторов. По величине поровые каналы подразделяются на: Сверхкапиллярные с размерами пор более 0,5 мм; Капиллярные поры с размерами от 0,5 мм до 0,0002 мм субкапиллярные поры с размерами менее 0,0002 мм В гидродинамике, при изучении фильтрации жидкостей и газов в пористой среде очень часто пользуются моделями пластов. Таковыми являются идеальные и фиктивные грунты. а) идеальный грунт – это набор цилиндриков одинакового размера, которые составляют идеальную модель пористой среды. б) фиктивный грунт – это пористая среда, состоящая из шарообразных частиц одинакового размера. Американский ученый Слихтер вывел формулу пористости для фиктивного грунта:  (6) (6)m – коэффициентоткрытой пористости α – угол укладки шаров а) для определения объема образца Vобр: метод погружения исследуемого образца в ртуть. По объему вытекаемой из пикнометра ртути или по увеличению Vрт в ней определяют объем образца; метод насыщения образца жидкостью под вакуумом с последующим вытеканием той же жидкости в пикнометре. Метод Преображенского; Путем покрытия образца породы парафином и вытеснения жидкости в пикнометре; определение объема образца по его геометрическим размерам. б) для определения объема пор Vпор: 1. метод сравнения сухого образца с его массой после вакуумного насыщения жидкостью (керосином). При этом объем пор определяют по следующей ф-ле: Мнас ж-ти – Мсух. обр. = Мжид в обр. ρж → Vпор →Vпор = Мжид / ρж, [м3] 2.как разность между объемом образца и объемом зерен: Vобр. – Vзер = Vпор, m = Vпор / Vобр. Объем зерен можно определить: измерением Vзер с помощью пикнометра; по массе сухого образца и средней плотности минералов: Vзер = Мсух. обр / ρср. мин. 4. Проницаемость горных пород. Закон Дарси. Коэффициенты абсолютной, фазовой и относительной проницаемости горных пород. Формула их определения, размерность и практическое использование. Классификация пород по их проницаемости. Связь между коэффициентом проницаемости, радиусом поры и пористостью для идеального и реального пласта. Методы определения проницаемости. Проницаемостью называется способность горных пород пропускать через себя жидкости и газы при наличии перепада давления. Все породы являются проницаемыми. Однако, при пластовых условиях многие породы практически непроницаемы, например, глины, доломиты, плотные сланцы, известняки. Количественно проницаемость оценивается из закона линейной фильтрации Дарси:  (1) (1)P1 > P2 => P1 - P2 = ∆P, ∆P / L = grad P Q – расход жидкости или газа через образец породы пласта, [м3/ с] F – площадь сечения обраца породы, [м2] ∆P – перепад давления на концах образца породы, [Н/м2], [Па] L – длина образца породы, [м] μ – динамическая вязкость жидкости, [Н· с/ м2], [Па·с] k – коэффициент пропорциональности или коэффициент проницаемости образца породы, [м2] Чтобы вывести размерность коэффициента проницемости, формулу (1) запишем в следующем виде:  Различают и другие размерности k: мкм2, дарси ( Д ), мД 1м2 = 1012мкм2 ; 1м2 = 1012Д ; 1м2 = 1015мД Физический смысл коэффициента проницаемости: он показвает суммарную площадь пор, сквозь которую проходит фильтрация жидкостей и газов. Различают следующие коэффициенты проницаемости: коэффициент абсолютной проницаемости: k коэффициент фазовой (эффективной) проницаемости: kн – по нефти, kг – по газу, kв- по воде. коэффициент относительной проницаемости: k’н, k’г, k’в Под абсолютной проницаемостью понимается проницаемость горных пород, которая определяется при фильтрации лишь одной фазы, инертной - не взаимодействующей с пористой средой. Зависит только от свойств самой породы. Эффективная (фазовая) проницаемость – это проницаемость горной породы для одной из фаз движущейся в порах двухфазной или многофазной системы. Фазовая проницаемость зависит не только от свойств породы, но и от физико-химических свойств фильтрующихся жидкостей, их взаимодействия с породой, насыщаемости породы каждой из фаз. Фазовая проницаемость всегда меньше абсолютной проницаемости. Относительной проницаемостью называется отношение фазовой проницаемости к абсолютной проницаемости. = > k’н = kн / k, k’г = kг / k, k’в = kв / k Проницаемость пород меняется в пределах 0,001...3 – 5 мкм2 Породы с проницаемостью менее 0,2 мкм2 относятся к категории низкопроницаемых пород; от 0,2...0,6 мкм2 – средне проницаемые породы; более 0,6 мкм2 – высоко проницаемые породы. Породы, имеющие проницаемость менее 0,03...0,05 мкм2 – слабопроницаемы и практически не вовлекаются в процесс разработки при существующих градиентах давления и применяемых технологиях разработки. Коэффициент проницаемости зависит от: давления: в пластах горные породы находятся под действием высоких давлений вышележащих горных пород. При извлечении их на поверхность происходит упругое расширение пород во всех направлениях и проницаемость породы возрастает. Это возрастание мо жет доходить до 60%. В связи с этим определение коэффициента проницаемости в лабораторных условиях необходимо вести путем моделирования условий всестороннего сжатия на образец породы. взаимодействия жидкостей с породой; жидкости, реагирующие с породой, изменяют внутреннюю геометрию порового пространства. Так разбухание глин в присутствии воды может существенно снижать проницаемость породы вплоть до затухания фильтрации. температуры; изменение температуры самой породы оказывает не столь существенное влияние на проницаемость породы по сравнению с изменением вязкости фильтрующихся жидкостей, а известно, что с увеличением температуры вязкость жидкостей уменьшается, улучшаются их фильтрационные характеристики, повышающие фазовые проницаемости для этих жидкостей. Для любого определения проницаемости обычно используют образец пористой среды правильной геометрической формы (чаще всего цилиндр). Перед проведением эксперимента образец экстрагируется, очищается от воды, нефтепродуктов и механических примесей, промывается дистиллированной водой от содержания солей, высушивается при температуре 1050 – 1070 С и доводится до постоянного веса и затем определяется его проницаемость. 5. Удельная поверхность горных пород, размерность и пределы её изменения. Методы определения (метод ртутной порометрии, метод меченых атомов, метод красителей). Практическое использование удельной поверхности горных пород. Под удельной поверхностью горных пород понимают суммарную поверхность частиц или поровых каналов, содержащихся в единице объема образца. Sуд =  (1) (1)Sуд → м2 / м3 T- суммарная поверхность частиц, либо поровых каналов в образце, [м2] V – объем образца, [м3] По результатам многочисленных исследований удельная поверхность породы может изменяться в пределах от 38,0...390 тыс [м2 / м3] Первый метод основан на использовании формулы Дерягина. В соответствии с этой формулой расход разряженного газа при кнудсеновском режиме подчиняется следующему закону. (кнудсеновский режим – это режим, когда длина свободного пробега молекулы газа при фильтрации соизмерима с диаметром порового канала).  (10) (10)Q – расход газа, [м3/с]; M – молекулярная масса газа; R – универсальная газовая постоянная, [Дж/ кг·К]; T - абсолютная температура, [К]; Sуд – удельная поверхность, [м2 / м3];  - градиент давления, [па/м]. - градиент давления, [па/м].Второй метод меченных атомов: при этом методе используются радиоактивные вещества. Удельная поверхность после адсорбции радиоактивного вещества на поверхности пор определяют по формуле: Sуд =  (11) (11)Sуд – удельная поверхность, [м2 / м3]; N – число Авагадро; ω – площадь, занимаемая одной молекулой на поверхности кристалла; aω – число молей атомов вещества, адсорбированного на внутренней поверхности пор. Третий метод занимает особое место по точности. Метод идентичен вышеназванному, получил широкое распространение в силу своей безопасности и возможности использования веществ с молекулами малой площадью посадки. 6. Коэффициенты водо-нефте-газонасыщенности горных пород. Пределы их изменения и практическое приложение. Методы определения указанных параметров. До формирования нефтяных и газовых залежей в пластах находилась вода. Нефть и газ при миграции вытесняли воду из пласта. Но часть ее оставалась в порах. Эту воду называют остаточной , погребенной, либо реликтовой водой. Содержание остаточной воды колеблется от 0 до 72 %, в среднем изменяясь от 6-8 % до 24 %. Эта вода находится в пластах в виде пленки на гидрофильной поверхности пор в виде отдельных капель, в виде столбиков в узких порах, где прочно удерживается капиллярными и адсорбциоными силами. Для оценки запасов нефти и газа появляется необходимость определения содержания остаточной воды в нефтегазосодержащем пласте. С этой целью введены три коэффицинта: Коэффициент нефтенасыщенности; Коэффициент водонасыщенности; Коэффициент газонасыщенности. Коэффициентом нефтенасыщенности называется отношение объёма нефти к объёму пор.  до 70...90 % до 70...90 %Аналогично определяется коэффициент водонасыщенности  до 35...95 % до 35...95 %Коэффициент газонасыщенности – это отношение объёма газа при пластовых условиях к объёму пор.  до 72 % до 72 %Различают прямые и косвенные методы определения: Прямые: - метод экстрагирования породы с использованием аппаратов Дина и Старка, Закса; - метод отгонки паров жидкости путем увеличения температуры до 500 – 6000С с последующим улавливанием и конденсацией паров воды и фракций нефти. Косвенные: - метод центрифугирования; - метод капиллярного давления полупроницаемых мембран; - хлоридный метод; - метод электропроводности; - геофизический метод. Указанные коэффициенты предназначены для оценки запасов нефти и газа. Коэффициенты используют при оценке качества разработки месторождений, в частности, для определения текущего и конечного коэффициента нефтеотдачи η =  , где SHo – коэффициент начальной нефтенасыщенности пласта , где SHo – коэффициент начальной нефтенасыщенности пласта7. Типы, виды пластовых вод. Классификация остаточных (связанных) вод и зависимость их количественного содержания в пласте от различных факторов (пористости, проницаемости, глинистости, фильности, фобности и типа пород). Пластовые воды нефтяных залежей – постоянные спутники нефтяных и газовых месторождений. Состав и физические свойства пластовых вод, их активность во многом предопределяет успешность разработки нефтяных месторождений. Различают следующие виды пластовых вод: подошвенные и краевые воды, заполняющие поры коллектора под залежью. промежуточные – воды, приуроченные к водоносным пропласткам, залегающим в самом пласте. Остаточные (связанные, реликтовые) воды – воды, оставшиеся в нефтяном пласте после формирования залежи. В свою очередь, остаточные воды делятся на: свободную (гравитационную) воду, которая находится в порах в капельножидком состоянии. Движение ее происходит под влиянием силы тяжести и напорного перепада давления, в меньшей степени капиллярных сил. капиллярно-связанную воду--воду, удерживаемую капиллярными силами в узких порах. пленочную воду, толщина которой составляет (1...10) ·10-6 см. Температура замерзания (tзам) = -1,5 0С. плотность >1000 кг/м3. Прокрывает поверхность гидрофильных (хорошо смачиваемых водой) участков пористой среды. адсорбционно–связанную воду, образуется путем адсорбции поляризованных молекул воды на поверхности породы. Ее свойства значительно отличаются от свойств свободной объемной воды, например tзам. = - 8 0С, она обладает повышенной кислотностью. Толщина адсорбционно- связанной воды составляет (6...10)·10-7 см. Кроме перечисленных вод в горных породах различают химически связанную воду, которая входит в состав минералов, например, гипс (СаSO4·2Н2О). Также встречается вода в твёрдом состоянии в виде кристаллогидратов, как правило, в зонах многомерзлых пород крайнего Севера. Вода в пласте может находиться в состоянии пара на больших глубинах в пластах с высокой температурой. Количественное содержание остаточной воды в нефтяном коллекторе определяется пористостью и проницаемостью пласта, и эти зависимости имеют следующий вид (Рис.1)  Выводы к рисункам: с увеличением пористости и проницаемости остаточная водонасыщенность уменьшается. Объясняется тем,что с ростом пористости и проницаемости, увеличивается средний диаметр пор, уменьшается удельная поверхность пор (для пород с гранулярной пористостью),а следовательно, уменьшаются адсорбционные и капилляные силы, удерживающие пластовую воду. Количесвенное содержание связанной воды определяется и другими факторами: фильностью и фобностью породы, минералогическим и химическим составом породы и др. Так, например, гидрофильные породы характеризуются большим содержанием связанной воды, чем гидрофобные. Чем больше в породе глинистого материала, тем выше и количество связанной воды. Глина более гигроскопична и прочнее удерживает воду. |