Контрольные вопросы Классификация нефтяных и газовых месторождений

Скачать 280.67 Kb. Скачать 280.67 Kb.

|

|

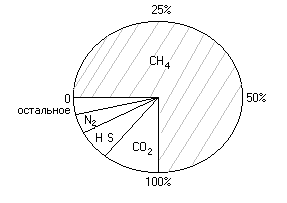

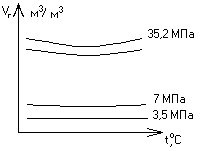

26.Состав и минерализация пластовых вод. Физические свойства пластовых вод. Пластовые воды нефтяных залежей – постоянные спутники нефтяных и газовых месторождений. Состав и физические свойства пластовых вод, их активность во многом предопределяет успешность разработки нефтяных месторождений. Различают следующие виды пластовых вод: подошвенные и краевые воды, заполняющие поры коллектора под залежью. промежуточные – воды, приуроченные к водоносным пропласткам, залегающим в самом пласте. Остаточные (связанные, реликтовые) воды – воды, оставшиеся в нефтяном пласте после формирования залежи. В свою очередь, остаточные воды делятся на: свободную (гравитационную) воду, которая находится в порах в капельножидком состоянии. Движение ее происходит под влиянием силы тяжести и напорного перепада давления, в меньшей степени капиллярных сил. капиллярно-связанную воду--воду, удерживаемую капиллярными силами в узких порах. пленочную воду, толщина которой составляет (1...10) ·10-6 см. Температура замерзания (tзам) = -1,5 0С. плотность >1000 кг/м3. Прокрывает поверхность гидрофильных (хорошо смачиваемых водой) участков пористой среды. адсорбционно–связанную воду, образуется путем адсорбции поляризованных молекул воды на поверхности породы. Ее свойства значительно отличаются от свойств свободной объемной воды, например tзам. = - 8 0С, она обладает повышенной кислотностью. Толщина адсорбционно- связанной воды составляет (6...10)·10-7 см. Количесвенное содержание связанной воды определяется и другими факторами: фильностью и фобностью породы, минералогическим и химическим составом породы и др. Так, например, гидрофильные породы характеризуются большим содержанием связанной воды, чем гидрофобные. Чем больше в породе глинистого материала, тем выше и количество связанной воды. Глина более гигроскопична и прочнее удерживает воду Минерализация пластовых вод – это суммарное содержание в ней растворенных и коллоидных веществ. Изменяется от десятых долей до 600 кг/м3. В пластовых водах присутствуют ионы К, Na, Са, Mg и ряда других металлов. Основные ионы содержащиеся в пластовых водах: хлор - ион, сульфат - ион, ионы Na, Са и Mg. В меньших количествах содержатся ионы К, Fe и другие. В относительно небольшом и ничтожном количестве -- ионы брома (Br), стронция(Sr), лития(Li) и других элементов. Пластовые воды содержат фенолы, низшие жирные кислоты, нафтены, азотсодержащие кислоты. Cодержание их в воде может достигать до 5 кг/м3. Все пластовые воды содержат растворенные газы (основной компонент метан, этан; другие - пропан и бутан встречаются в меньшем количестве). Содержание метана колеблется от долей до 5 м3/м3. Азот – обязательный компонент в составе пластовой воды и содержание его колеблется в пределах 0,01...0,04 м3/м3. Углекислый газ (СО2) присутствует практически повсеместно. СО2 образуется при окислении органических и углеводородных веществ, а также в результат термо- баро- метаморфизма карбонатных пород. Содержание СО2 в пластовых водах достигает до 18...20 м3/м3. Сероводород (H2S) в составе пластовых вод распределяется неравномерно. Максимальное содержание его в водах, например, залежей среднего Поволжья в пермских отложениях составляет 0,9...1,3 м3/м3. Для каменноугольных отложений -- 2,0...3,0 м3/м3. В девонских и додевонских месторождениях Н2S не обнаружен. Инертные газы – гелий (He), аргон (Ar) и другие содержатся в пластовых водах в виде следов (в очень маленьких количествах). Кислород обнаруживается редко и в основном связан с зоной свободного водообмена. Распределение водорода недостаточно изучено, встречается в небольших количествах -10-3 м3/м3. 27.Растворимость газов в пластовых водах Зависит от минерализации пластовых вод и температуры. При прочих равных условиях, лучше всего растворяются из углеводородных газов -- метан, из не углеводородных– СО2 и Н2S. Диаграмма состава растворенных в пластовой воде газов представлена на рисунке 1  СН4 ≈ 70%, СО2 ≈15%, Н2 S ≈ 7%, N2 ≈ 4%, остальное ≈ 4% СН4 ≈ 70%, СО2 ≈15%, Н2 S ≈ 7%, N2 ≈ 4%, остальное ≈ 4%Рисунок 1—примерная диаграмма состава растворенных в пластовой воде газов С увеличением минерализации воды растворимость газов снижается. Зависимость растворимости природного газа в пластовой воде от температуры и давления имеет сложный характер.  Рисунок 1- Влияние температуры и давления на растворимость газов в воде Выводы из рис.1: 1. С повышением температуры растворимость газов в начале уменьшается, а затем несколько возрастает, пройдя минимум. Это особенно характерно для высоких давлений; 2. С увеличением давления кривая изотермы имеет более вогнутый характер, что, вероятно, объясняется большим количеством растворённого в воде газа. 28.Объёмный коэффициент пластовых вод. Пределы изменения, размерность. Характеризует отношение объема воды в пластовых условиях к объёму той же воды, но в стандартных поверхностных условиях (t=200С, Р=0,1МПа) вв = Vв пл/Vв пов Объемный коэффициент пластовой воды увеличивается с увеличением количества растворенных в ней газов. Увеличение пластового давления (Рпл) способствует незначительному уменьшению вв, а рост температуры сопровождается небольшим его повышением. Поэтому вв изменяется в сравнительно узких пределах : а именно, вв – 0,99…1,06 Правый предел вв (1,06) относится к высокой пластовой температуре (120 0С) и низкому давлению, левый – к высокому давлению (32 МПа) и нормальной пластовой температуре. 29.Упругие свойства пластовых вод. Формула определения и пределы изменения Плотность пластовых вод увеличивается с ростом концентрации солей, и в среднем для нефтяных месторождений плотность вод достигает до 1160...1190 кг/м3. Плотность вод уменьшается с увеличением температуры и практически не зависит от давления. Сжимаемость пластовой воды оценивается по следующей формуле:  , [Па-1, МПа-1] , [Па-1, МПа-1]VB – первоначальный объем воды. VВ – изменение V воды при изменении давления на Р. Коэффициент сжимаемости в пластовых условиях изменяется в пределах от нескольких единиц до 5,0*10-10,Па-1. Сжимаемость пластовой воды увеличивается с ростом количества растворенных в ней газов. Приближенно коэффициент сжимаемости воды можно определить по формуле: вгв(1 + 0,05Г) вг- коэффициент сжимаемости воды, содержащей растворенный газ, Па-1 в - коэффициент сжимаемости воды без газа, Па-1 Г- количество газа, растворённого в еденице объема воды, м3/м3. Сжимаемость водных растворов солей уменьшается с увеличением концентрации солей в воде. Коэффициент сжимаемости пластовых вод необходим для оценки упругой энергии пластовых вод. Влияние давления на вязкость воды незначительно и зависит от природы и концентрации растворенных солей. В области низких температур (5-100С) вязкость слабоминерализованных вод повышается с ростом давления. Наиболее вязки хлоркальциевые пластовые воды. Вязкость их превышает в 1,5-2 раза вязкость слабоминерализованных вод. Т.к. в воде газы растворяются в небольшом количестве, вязкость воды уменьшается незначительно и поэтому вязкость пластовых вод можно измерять обычными приборами (визкозиметрами) в атмосферных условиях. 30.Коэффициент теплового расширения воды. Размерность, пределы изменения, практическое приложение Тепловое расширение (также используется термин «термическое расширение») — это изменение линейных размеров и формы тела при изменении его температуры. Количественно тепловое расширение жидкостей и газов при постоянном давлении характеризуется изобарным коэффициентом расширения (объёмным коэффициентом теплового расширения). С увеличением температуры вода расширяется. Это характеризуется коэффициентом теплового (термического) расширения воды. Этот коэффициент показывает изменение объёма воды, при повышении температуры на 1 0С. Е=1/Vв*Vв /Т Е – град-1 Vв – начальный объем воды Vв- изменение объема воды, при изменении температуры на Т Коэффициент теплового расширения пластовых вод колеблется в пределах (18…90) *10-5град-1, возрастая с увеличением температуры и уменьшаясь с ростом Рпл. 31.Состав природного газа Природный газ добывается из нефтяных, чисто газовых и газоконденсатных месторождений. В составе газа чисто газовых месторождений находится 91…99% метана, остальные 1…9% гомологи (производные) метана (этан, пропан, бутан). Содержатся и не углеводородные газы: N2 -до 40%, Н2S, меркаптаны, СО2 и редкие газы - аргон, гелий, ксенон, криптон и т.д. В составе газов, добываемых из газоконденсатных месторождений, содержание метана доходит до 75… 88%, остальные гомологи метана и не углеводородные компоненты (сероводород, меркаптаны, углекислый газ и редкие инертные газы). Конденсат -- жидкая часть газоконденсатных месторождений. Его называют светлой нефтью. В составе попутных газов нефтяных месторождений содержание метана (СН4) составляет менее 35…40%, содержание гомологов доходит до 30…60%, много N2, СО2 иногда и Н2S. Состав газовой смеси выражается в виде массовой или объемной концентрации компонентов, либо в мольных долях. 1. Массовая концентрация i компонента в составе газа определяется по формуле: Wi=  Wi – массовая концентрация i-го компонента в газе, %; Мi- масса i-го компонента , входящего в состав газа; n-количество компонентов, входящих в состав газа. 2. Объемная концентрация i компонента в газе V =  , ,V-объемная концентрация i компонента в газе; Vi- объем i-го компонента в составе газа; n- число компонентов в газе. 3. Мольная доля компонента в газе Yi=  Yi – мольная доля i-го компонента; n –число молей компонентов в газе. 32.Плотность газа, вязкость газа, давление насыщенных паров Плотность газа – это масса газа в единице объема, измеряется в кг/м3, но часто пользуются относительной плотностью газа. За относительную плотность газа принимается число, показывающие во сколько раз масса рассматриваемого газа больше или меньше массы сухого воздуха, заключенного в одном и том же объёме при стандартных условиях. (20 0С; 0,1 МПа.) г в Чем больше молекулярная масса газа, тем больше его плотность. Плотность газов измеряют специальными газовыми пикнометрами или эффузивным способом, основанным на измерении скорости истечения газов из калиброванных отверстий. При этом отмечается следующее равенство:  , ,  V1,V2- скорости истечения газов из калиброванных отверстий; р1 и р2- плотности соответствующих газов Плотность газов зависит от температуры и давления. С увеличением температуры плотность газов уменьшается, с ростом давления и молекулярной массы плотность увеличивается. Сведения о плотности газов используются для определения массы газа по объему и наоборот. Вязкость газа зависит от давления, температуры и природы самого газа. Закономерности изменения вязкости газов от указанных параметров можно объяснить исходя из некоторых положений кинетической теории газов. Так известно, что вязкость:  -плотность газа;  - средняя скорость движения молекул газа; - средняя скорость движения молекул газа;средняя длина свободного пробега молекул; -динамическая вязкость. Насыщенный пар - это пар, находящийся в термодинамическом равновесии с жидкой (или твёрдой) фазой одного и того же вещества. Одним из параметров, характеризующим насыщенный пар, является его давление. Давление насыщенного пара зависит от температуры и не зависит от объема. 33.Газовый конденсат. Свойства газоконденсата: плотность, вязкость, температура помутнения и застывания Газовый конденсат — это углеводороды с содержанием углерода С5 и С6+высшие, находящиеся в газоконденсатной залежи в газообразном состоянии и, в процессе разработки залежи, выпадающие в виде жидкости при снижении пластового давления до давления начала конденсации и ниже его. Конденсат называют светлыми нефтями. Плотность их достигает до 698-840 кг/м3. Они практически полностью выкипают при температуре до 300 0С и не содержат афальтосмолистых веществ. Для газоконденсатных месторождений сущствуют такие понятия как -давление начала конденсации и газоконденсатный фактор. Давление начала конденсации – это пластовое давление, при котором конденсат залежи начинает переходить из газообразного состояния в жидкое, что приводит к превращению однофазной системы в пласте в двухфазную. Газоконденатный фактор – это отношение количества добытого газа (в м3 в нормальных условиях) к количеству извлеченного из него стабильного конденсата ( в м3). Отсутствие воды и механических примесей. Цетановое число - 22,6. Температура помутнения – минус 60°С. Температура застывания – ниже 67°С Чтобы понизить температуру застывания газового конденсата, используется метод депарафинизации. |