Контрольные вопросы Классификация нефтяных и газовых месторождений

Скачать 280.67 Kb. Скачать 280.67 Kb.

|

|

8. Упругость горных пород и коэффициенты, характеризующие их. Размерность коэффициентов, пределы их изменения и практическое использование. Метод определения упругих свойств горных пород. Упругие свойства горных пород: на состояние пласта, режим его работы, существенное влияние могут оказывать упргость коллектора и содержащиеся в нем флюиды. Если пластовое давление падает, то нефть и вода в пласте упруго расширяются, а поровые каналы сужаются, в следствии того, что горное давление на пласт остается постоянным, а пластовое уменьшается (. Упругость жидкостей и горных пород не значительна, однако при больших значениях водонапорных систем и больших Рпл в результате расширения жидкостей и уменьшения Vпор из пласта в скважины вытесняется достаточно большое количество нефти. Упругую энергию горных пород принято характеризовать коэффициентами сжимаемости. Различают три коэффициента сжимаемости пород: коэффициент сжимаемости пласта (образца), который определяется опытным путем с последующим расчетом по формуле:  (1) (1)β0 - коэффициентсжимаемости образца, β0 → Па-1 V0 – начальный объем пл. образца, м3 ∆V0 – изменение объема горных пород при изменении давления ∆Р « - » условный знак, следовательно речь идет об условной сжимаемости. Коэффициент сжимаемости пор, который определяется по формуле:   (2) (2)βn – коэффициент сжимаемости пор образца породы; Vn – начальный объем порового пространства; ∆Vn – изменение объема пор при изменении давления ∆Р на единицу. Коэффициент сжимаемости поровой среды:  (3) (3)Из трех приведенных коэффициентов наибольшее значение получил βс, который характеризует уменьшение объема порового пространства в единице объема породы при изменении давления ∆Р → 0,1 МПа Пределы изменения указанных коэф-ов сжимаемости.

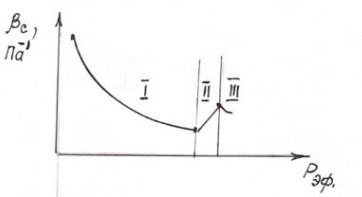

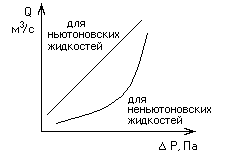

Решая уравнения (2) и (3) относительно ∆Р получаем следующую связь между βс и βn: βс = m · βn (4) В нефтепромысловой практике очень часто используют коэффициент упругоемкости пласта: β* = m · βж + βс (5) β* - коэффициент упругоемкости пласта, Па-1 m – коэффициент пористости βж – коэффициент сжимаемости жидкости, Па-1 В пластовых условиях коллекторские свойства пород в следствии их сжимаемости отличаются от свойств на поверхности, например, при давлении 15 МПа пористость песчаника уменьшается на 20%, плотных аргиллитов на 6%, а коэффициенты проницаемости для различных пород от 10 до 40 %. 9. Пластические свойства горных пород. Факторы, влияющие на пластические свойства горных пород. При упругих деформациях упруго деформируются зерна породы. При увеличении эффективного давления свыше предела упругости (прочности), цементирующий материал разрушается, зерна породы смещаются относительно друг друга, плотность упаковки увеличивается, иногда, до исчезновения пустот (для пород гранулярного типа). Рассмотрим график зависимости коэффициента сжимаемости пористой среды от изменения эффективного давления (Рис. 1).  Рисунок 2 – Изменение коэффициента сжимаемости пористой среды от увеличения эффективного давления На графике отмечаются три области: I – область упругих деформаций породы пласта; II – область пластических деформаций, Характеризуется разрушением цементирующего материала, смещением зерен породы относительно друг друга, а следовательно и резким увеличением βс. III – область упругих деформации зерен скелета породы. Зерна породы отличается очень низкими значениями деформации, а, следовательно, и невысокими значениями коффициента сжимаемости пористой среды породы. Развитию пластической деформации способствует внедрение в пласт воды. При этом происходит разбухание отдельных минералов породы , что приводит к смещению зерен относительно друг друга. Наиболее пластичны глины, каменная соль и глиносодержащие породы. Сведение о пластичности горных пород необходимы для прогнозирования устойчивости стенок скважин в процессе бурения. А также в расчетах при подборе обсадных труб для крепления скважин. 10.Прочность горных пород на сжатие и разрыв. Зависимость её от давления, влажности породы и структуры зёрен породы. Под прочностью горных пород понимают их сопротивление механическому разрушению. Прочность пород на сжатие во много раз превышает прочность на разрыв. Примеры прочности пород на сжатие и на разрыв:

Из таблицы видно, что сопротивление сжатию преобладает над сопротивлением разрыву в 6 … 7 раз. Значительный диапазон колебаний прочности пород на сжатие и разрыв обуславливается их кристаллической и агрегатной структурой, а также плотностью, составом и характером распределения цементирующего материала. Мелкозернистые породы обладают более высокой прочностью, чем те же породы, но крупнозернистые. Объясняется это тем, что при увеличении плотности упаковки зерен, увеличивается площадь их контакта между зернами. Она также увеличивается с возрастанием глубины залегания пласта. Существенное влияние на прочность породы оказывает влажность и всестороннее давление. Например, прочность известняков и песчаников после насыщения их водой уменьшается на 30 – 45 %. С увеличением всестороннего давления на 200 МПа прочность на сжатие увеличивается в 5 раз. Это говорит о том, что прочность пород на глубине несоизмерима выше, чем прочность горных пород при атмосферном давлении. 11.Тепловые (термические) свойства горных пород. Формулы определения параметров, характеризующих тепловые свойства горных пород, их размерность. Коэффициенты линейного и объёмного расширения пород. Пределы изменения и размерность. Они характеризуются: удельной теплоемкостью; коэффициентом теплопроводности; коэффициентом температуропроводности; коэффициентом линейного и объемного расширения. Под теплоемкостью горных пород понимают количество теплоты, необходимое для повышения температуры породы на 10С. Количество теплоты, необходимое для нагрева единицы массы породы на 10С называется удельной теплоемкостью породы. Она оценивается по фрмулам:  , , (1)  C – удельная теплоемкость, [Дж/кг 0С]; Q – количество необходимой теплоты, [Дж]; М – масса породы, [кг]; Т0, Т – начальная и конечная температуры, [0С]. Коэффициент теплопроводности показывает хорошо или плохо данное тело пропускает тепло при установившемся режиме. Численно равен количеству тепла проходящему в породе через единицу площади в единицу времени и градиенте температуры равном единице.  (2) (2)λ – коэффициент теплопроводности, [ккал / град · м · с]; dQ – количество переносимого тепла в единицу времени dt, [ккал]; S - площадь сечения породы, [м2];  - градиент температуры, [град/м]. - градиент температуры, [град/м].При определении теплопроводности пород при комнатной температуре делают перерасчет на пластовые условия по следующей формуле:  (3) (3)λ0 - коэффициент теплопроводности при температуре Т0; Т0 – температура, при которой проводят эксперимент; Т – пластовая температура; К – поправочный коэффициент, который изменяется в пределах (1...5) · 10-3. Коэффициент температуропроводности служит мерой скорости, с которой пористая среда передает изменение температуры с одной точки в другую, или характеризует скорость прогрева породы. Коэффициент температуропроводности связан с коэффициентами λ и С следующей зависимостью:  a – коэффициент температуропроводности, [м2/с]; ρ – плотность породы, [кг/м3]. Коэффициент линейного и объемного расширения. При нагреве породы расширяются. Способность породы к расширению характеризуется следующими коэффициентами:  , ,  (5) (5)αL, αV – коэффициенты линейного и объемного расширения породы, [град-1]; dL, dV - приращение длины и объема образца при увеличении температуры на dT. В осадочных горных породах теплопроводность обусловлена тепловыми колебаниями атомов кристаллической решетки, которые связаны между собой упругими силами. Тепловые колебания распространяются по всем направлениям в виде упругих волн. В жидкостях и газах основным механизмом теплопередачи является конвекция. В современной теории теплового движения в твердых телах принято, что перенос тепла осуществляется квантами и фотонами. Тепловые свойства горных пород определяются экспериментальным либо расчетным путем. 12.Карбонатность нефтесодержащих пород. Методы определения и практическое зачение. Под карбонатностью породы понимается содержание в ней солей угольной кислоты: известняка – СаСО3, доломита – СаСО3· МgСО3, соды – Na2СО3, поташа – K2СО3, сидерита – FeСО3 и других. Общее количество карбонатов относят обычно к содержанию известняка (СаСО3), потому, что углекислый кальций наиболее распространен в породах и составляет основную часть перечисленных карбонатов. Определение карбонатности пород проводят для выяснения возможности проведения солянокислотной обработки скважин с целью увеличения вторичной пористости и проницаемости призабойной зоны, а также для определения химического состава горных пород, слагающих нефтяной пласт. Карбонатность пород продуктивных пластов определяют в лабораторных условиях по керновому материалу газометрическим методом. Метод основан на химическом разложении солей угольной кислоты под действием соляной кислоты и измерением объёма выделившегося углекислого газа, образовавшегося в результате реакции: СаСО3 + 2HCl = CаCl2 + CO2↑ + H2O. По объёму выделившегося газа (CO2) вычисляют весовое (%) содержание карбонатов в породе в пересчёте на известняк (СаСО3). 13.Глинистость нефтесодержащих пород. Механизм набухания глин. Влияние минерализации вод на набухание глин. Методы оценки набухания глин. Многие глинистые минералы, составляющие горные породы при фильтрации воды, способны набухать. Набуханием называется процесс поглощения жидкости твердой фазой с увеличением объёма последней. Предполагается, что процесс набухания глин объясняется процессом гидратации и носит осмотический характер. Он происходит вследствие разницы в концентрации солей в поровом пространстве и в воде, контактирующей с породой. Вода проникает в каналы глин и, адсорбируясь на их поверхности, создаёт поверхностные плёнки. Пластовые глины встречаются в коллекторах не только в виде прожилок, пропластков, но и в виде порового цемента При разработке продуктивной части пласта, ведения процесса разбуривания, капитальном и текущем ремонтах скважин, заводнении пластов определенное количество глинистых минералов может искусственно вносится в призабойную зону. Породы, склонные к набуханию, характеризуются: • увеличением объёма образца породы; • увеличением влажности набухшего образца; • увеличением величины давления, развиваемого набухшим образцом. Интенсивность набухания глин зависит от минералогического и гранулометрического состава пород, структуры породы (размера и формы зёрен), характера её внутренних связей, химического состава солей, растворённых в воде и их концентрации, состава обменных ионов, условий соприкосновения породы с водой. Интенсивность набухании увеличивается с уменьшением минерализации воды. С увеличение набухания глинистых пород уменьшается их прочность, что объясняется ослаблением и разрушением внутренних связей глинистых частиц. При набухании частицы глин могут смещаться относительно друг друга и разрушаться. Процесс набухания глин может приводить и к полному их разрушению. Так как удельная поверхность глин значительна, глины могут набухать очень сильно. Процесс набухания глин приводит к снижению пористости и проницаемости породы в 50 и более раз. 14.Состав нефти. Основными элементами, входящими в состав нефти, являются углерод и водород. В большинстве нефтей содержание углерода (С) достигает до 83...87 %, колчество водорода (Н2) до 12...14 %. Наиболее широко в нефти представлены углеводороды(УВ) трех основных классов: УВ метанового или парафинового ряда с общей химической формулой СnH2n+2., среднее содержание которых доходит до 26 %; Полиметиленовые (нафтеновые) УВ с формулой СnH2n , содержание доходит до 52 %; Ароматические УВ с общей формулой СnHn , содержание которых доходит до 22 %. Значительно меньше в нефти других элементов: серы, кислорода, азота и т.д. Хотя эти соединения в нефтях представлены в незначительных количествах, тем не менее они существенно влияют на свойства нефти и закономерности ее фильтрации. Так, например: к кислородсодержщим компонентам нефти относятся нафтеновые и жирные кислоты, фенолы, кетоны и некоторые другие соединения. При взаимодействии с пластовыми и закачиваемыми в пласт водами щелочного характера, они образуют соли, хорошо растворимые в воде и обладающие поверхностно - активными свойствами (ПАВ). Поэтому нефти, содержащие повышенное количество нафтеновых и жирных кислот, на границе с щелочной водой обладают очень низкими поверхностными натяжениями (  мН/м).Это свойство учитывается при решении задач повышения нефтеотдачи пластов. мН/м).Это свойство учитывается при решении задач повышения нефтеотдачи пластов.В очень малых количествах в нефти присутствуют и другие элементы, главным образом, металлы: ванадий, хром, никель, железо, кобальт, магний, титан, натрий и кальций, а также германий, фосфор и кремний. При дегазации пластовой нефти выделяются ее газообразные составляющие: УВ-ые газы, не УВ газы -- N, СО2, сероводород (Н2S), инертные газы: гелий и аргон. В составе нефти содержатся высокомолекулярные соединения: асфальтены, смолы, парафины. Состав и свойства высокомолекулярных компонентов нефти определяют многие ее физико-химические свойства: плотность, вязкость, поверхностную активность и т.д. 15.Асфальтены в составе нефти. Состав асфальтенов. Плотность асфальтенов, молекулярный вес, количественное содержание в нефти. Влияние асфальтенов на структурообразование в нефти Асфальтены: по химическому составу близки к смолам, но отличаются более высокой молекулярной массой. Молекулярная масса доходит до 10...12 тыс. едениц. Выделенные из нефти асфальтены представляют собой твердое вещество черного цвета с плотностью (ρа) 1000...1200 кг/м3. В нефтях массовое содержание асфальтенов доходит до 15 %. Асфальтены и смолы относятся к активным компонентам нефти. Асфальтены в нефти образуют коллоидную систему, в которой они являются дисперсной фазой. Остальные жидкие компоненты и растворенные в них смолы – дисперсионной средой. Асфальтены образуют в нефти ассоциаты молекул, которые стабилизированы адсорбционно -- сольватными слоями смол и нафтеноароматических УВ. Ассоциаты (мицеллы, агрегаты) в свою очередь образуют пространственную структуру коагуляционного типа, обладающую тиксотропными свойствами (тиксотропия – способность нефти восстанавливать внутреннюю структуру после прекращения действия внешних сил). Нефть, содержащая значительное количество асфальтенов проявляет аномалии вязкости. Ее вязкость из-за структурообразования непостоянна и зависит от действующего напряжения сдвига (градиента давления, перепада давления). При движении такой нефти в пористой среде имеются отклонения от закона линейной фильтрации Дарси (Рис.1):  Рисунок 1—Характер индикаторных линий для ньютоновских и неньютоновских нефтей Увеличение содержания асфальтенов и смол в нефти приводит к увеличению плотности и вязкости нефти. Высокосмолистые дегазированные нефти на залежах, например, респулики Башкортостан имеют вязкость, превышающую 200 мПа · с. |