25.05 Товароведение. Краткое содержание Документ Ценник Ярлык

Скачать 166.5 Kb. Скачать 166.5 Kb.

|

|

Вариант 2 1. Характеристика субъектов товароведной экспертизы. 2. Структура и содержание экспертного заключения. 3. На основании Правил продажи отдельных видов товаров (постановление Правительства Российской Федерации от19 января 1998 г. № 55) сформируйте требования к оформлению ценников и ярлыков на пушно-меховые товары. Результаты необходимо представить в виде табл. 6. Таблица 6 Требования к оформлению ценников и ярлыков в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров

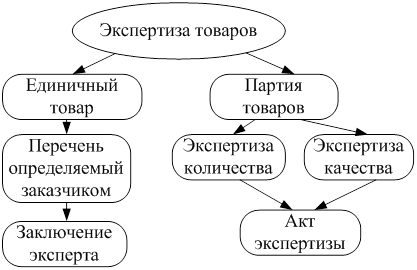

ОТВЕТ: 1. Характеристика субъектов товароведной экспертизы. Товароведная экспертиза – исследование основополагающих характеристик товара и процессов, при которых они формируются и сохраняются, проводимое товароведом-экспертом (группой экспертов) в условиях неопределенности или конфликтов с составлением экспертного заключения. Выделяют следующие виды товароведной экспертизы: *идентификационную–исследование, проводимое экспертом с целью идентификации основополагающих характеристик товара (ассортиментную, количественную и качественную); *количественную– исследование, проводимое экспертом с целью оценки количественных характеристик товара независимыми экспертами при приемке (отгрузке) товара и для определения соответствия массы и объема фасованных товаров; *качественную– исследование, проводимое экспертом с целью оценки качественных характеристик товара экспертами для установления соответствия требованиям ТНПА; *документальную– исследование, проводимое экспертом с целью оценки товароведных характеристик товаров, основанное на информации товаросопроводительных, технологических и иных документов. Данный вид экспертизы практически всегда проводится в качестве дополнительного при осуществлении вышеперечисленных товароведных экспертиз; **оценочную – исследование, проводимое экспертом с целью определения действительной стоимости товара; **подлинности – исследование, проводимое экспертом с целью выявления факта фальсификации товара. Идентификационная экспертиза и экспертиза подлинности преследуют разные цели и, следовательно, для их решения используют разные критерии, средства, показатели и методы. Идентификационная экспертиза решает большое количество задач, а при экспертизе подлинности задача одна – установление факта подлинности товара или его фальсификации. Товароведная экспертиза представляет собой востребованную форму экспертной деятельности. Несмотря на незначительный перечень характеристик товаров, которые исследуются экспертами-товароведами, актуальность проведения данного вида экспертизы будет повышаться из года в год. Товароведная экспертиза товаров может проводиться экспертами-товароведами, имеющими документальное подтверждение своей компетенции и квалификации. При осуществлении товароведной экспертизы проверяется, контролируется, оценивается или определяется качество товара, его количество, происхождение, подлинность, товарная классификация, стоимость и т.д. Преимущество независимой экспертизы состоит в том, что экспертное заключение, выдаваемое заказчику, имеет статус официального документа доказательного значения и может быть использовано в суде. Товароведная экспертиза является одним из важнейших и обязательных видов товарной экспертизы. Другие виды товарной экспертизы – санитарно-гигиеническая, ветеринарная, экологическая – дополняют товароведную экспертизу и не всегда являются обязательными. Так, ветеринарная экспертиза обязательна только для пищевых продуктов животного происхождения, кож и мехового сырья, а для других потребительских товаров она не применяется. Предметом товароведной экспертизы является не простая констатация новых фактов объективной реальности, а их профессиональные анализ и оценка. Именно синтез дает новое знание об объекте исследования, а анализ выявленных фактов позволяет эксперту сформулировать экспертный вывод, который является ответом на поставленный перед ним вопрос. Предметом товароведной экспертизы служат те характеристики и обстоятельства, которые выявляются экспертом посредством исследования и формулируются в выводе. Например, предметом экологической экспертизы может быть определение степени экологической опасности нового моющего средства, а предметом товароведной – установление эффективности моющего действия этого же средства. Определение предмета товароведной экспертизы при ее заказе или назначении предполагает правильную и точную постановку вопросов перед экспертом, К предмету товароведных экспертиз чаще всего относят: установление рода, вида, качества товаров (индивидуальных и партий), их состояния, стоимости, способа и места изготовления; характера, происхождения и причины возникновения дефектов; определение условий хранения товаров, пользования ими. В последние годы все чаще ставят вопросы о выявлении фальсификации товаров, сравнительной экспертизе и экспертной оценке качества новых товаров. Товароведные экспертизы проводят как отдельных единиц товара (нового или бывшего в употреблении), опытных образцов, так и товарных партий ( рис. 4). Если на экспертизу предъявляется товар, бывший в употреблении, желательно запросить из магазина для сравнения образец – дополнительный экземпляр нового товара в упаковке из той же партии и, по возможности, третий образец – от изготовителя. Это повышает условия определенности объектов экспертизы.  Рис. Варианты экспертизы товаров Иногда товароведную экспертизу сводят исключительно к органолептической оценке показателей качества, но это неверно. Оценка органолептических свойств и показателей – лишь один из элементов товароведной экспертизы, хотя и очень значимый. При проведении товароведной экспертизы конкретных потребительских товаров в зависимости от целей товарной экспертизы, определенных заказчиком или руководством экспертной организации, могут быть выбраны одна, несколько или весь комплекс основополагающих характеристик товара. Например, при обнаружении расхождения фактического количества товаров с указанным в товаросопроводительных документах торговая организация может пригласить эксперта как независимого субъекта проведения количественной экспертизы. При экспертизе плодоовощной продукции эксперты параллельно определяют количественные и качественные характеристики всей товарной партии. Для отдельных групп непродовольственных товаров большое значение при оценке имеет такая количественная характеристика единичного экземпляра продукции, как комплектность. При проведении товароведной экспертизы этих товаров перед экспертом может быть поставлена задача выборочной проверки их комплектности. Таким образом, товароведная экспертиза предусматривает оценку всех или части основополагающих характеристик товара. 2. Структура и содержание экспертного заключения. Заключение эксперта – описание исследования и мотивированные ответы эксперта на поставленные вопросы, полученные на основе специальных знаний, в результате всестороннего исследования объектов экспертизы. Как правило, словом «заключение» обозначают как собственно результат исследования, т.е. ответы эксперта на поставленные ему вопросы, так и документ, в котором эксперт фиксирует ход исследования и его итоги. Следовательно, в заключении следует различать содержание (установление фактов, профессиональную оценку эксперта и вывод, обоснованный проведенными исследованиями) и форму (заключение как документ). Оба компонента одинаково важны при определении заказчиком доказательной силы заключения эксперта. В процессе исследования эксперт выявляет промежуточные факты (дефекты, физико-химические и другие показатели качества), которые составляют основание для заключения и в результате оценки которых он формулирует вывод. Сами факты в отрыве от оценки их экспертом не могут быть признаны доказательством. Только профессиональная оценка экспертом выявленных фактов составляет содержание его выводов. Объект и характер исследования влияют на содержание заключений, но форма его практически одинаковая. Экспертная практика выработала определенную последовательность изложения письменного заключения эксперта и требований, предъявляемых к нему как самостоятельному средству доказывания. Традиционно заключение состоит из трех частей: *вводной; *исследовательской; *заключительной (выводы). Во вводной части заключения излагается следующая информация: -наименование товарной экспертизы, номер, ее организационная форма (повторная, дополнительная или комплексная); -время и место проведения экспертизы; -основания проведения экспертизы; -сведения об органе или лице, назначившим экспертизу (для судебной экспертизы); -сведения об эксперте (ФИО, образование, специальность (общая и экспертная), стаж работы (общий и экспертный), ученая степень и ученое звание, занимаемая должность); -предупреждение эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения (для судебной экспертизы); -вопросы, поставленные перед экспертом; -объекты исследований, представленные эксперту; -сведения о представителях, присутствующих при экспертизе. Дополнительно можно изложить сведения об объекте: вид упаковки, ее целостность, способ доставки и др. Вопросы во водной части заключения эксперт приводит в той формулировке, в какой они даны в определении о назначении или заявке на проведение экспертизы. При производстве повторной или дополнительной экспертизы целесообразно во вводной части изложить сведения о первичных экспертизах. При этом указывают, кем и где они проведены, номер и дату заключения, выводы первичной экспертизы по вопросам, а также мотивы назначения повторной или дополнительной экспертизы, указанные в определении при ее назначении. При осуществлении комплексной или комиссионной экспертизы во вводной части указывают ведущего эксперта и отражают подготовительный этап экспертизы по формированию комиссии. Исследовательская часть содержит как изложение процесса исследования (процедуру), проведенного самим экспертом, так и лабораторных испытаний с указанием методов, а также оценку, обоснование и научное объяснение установленных фактов. Исследовательскую часть излагают понятным для неспециалиста языком, поясняя используемые специальные термины. Действия эксперта, применяемые приемы, методы и методики описывают в той последовательности, в которой они реально использовались. Выбор методов и методик должен быть мотивирован и на них необходимо сделать ссылки. Если метод недостаточно известен или является новым, не прошедшим широкую апробацию, он должен быть подробно изложен в заключении. Если по одному и тому же объекту исследования применяют разные методы, то изложение исследовательской части строится последовательно в соответствии с их использованием. При исследовании нескольких объектов вначале исследуют свойства каждого объекта, а затем их сравнивают и делают общие выводы. В заключении по результатам повторной экспертизы требуется указать причины расхождения с выводами первичной экспертизы, если они имели место. При описании исследований целесообразно выделить несколько разделов, в которых устанавливаются промежуточные факты и проводится их оценка. Так, при проведении товарной экспертизы первую часть исследований целесообразно назвать «Идентификационная часть», так как любые действия с товаром начинают с его идентификации. Для проведения идентификации необходимо определить наиболее важные, общие для большинства товаров признаки: наименование (вид) товара, происхождение (изготовитель), назначение, состав и т.д. Для ряда товаров следует идентифицировать сезонность их использования, ТНПА, определяющие требования к товару, код ОКП по классификатору продукции. Отрицательные результаты идентификации должны быть отражены в выводах, так как они относятся к новым фактам, выясненным при исследовании. В том случае, если для идентификации по изготовителю (стране происхождения) недостаточно данных, но у эксперта имеются косвенные доказательства несоответствия по заявленным сведениям, целесообразно не подтверждать при экспертизе место производства товара, указанного в маркировке. В идентификационной части заключения также указывают основные признаки товара. При необходимости устанавливают соответствие товара сорту, указанному в маркировке. Следующим важным этапом в проведении товароведной экспертизы является описание состояния объектов исследования, излагаемое чаще всего в разделе «Осмотр товара», в котором описывают тару, упаковку, маркировку. Если надписи нечеткие, следует указать: «маркировка нанесена неразборчиво». Надписи на иностранном языке необходимо перевести опытному переводчику, так как ошибки в написании или текст, не относящийся к товару, могут привести к искажению информации об условиях его изготовления. Далее детально описывают фактическое состояние товара, характер дефектов, их размер, но причину происхождения дефектов в данном разделе не указывают. Этот раздел подписывают стороны, присутствующие при проведении экспертизы, если они изъявили такое желание. Товары, бывшие в употреблении, требуют особого внимания. Их дефекты исследуют, подробно описывают и классифицируют, так как по характеру дефекта можно определить причину их происхождения. Описание товара в присутствии заявителя или спорящих сторон целесообразно проводить на первом этапе исследования. При этом в присутствии сторон вскрывается пломба или опечатка объекта исследования. Их также описывают в разделе «Осмотр товара». В разделе «Исследование объекта» приводятся результаты, полученные с использованием различных методов, подробно излагается процесс исследований, описываются условия применения методов, дается научное объяснение выявленных фактов. При исследовании объекта целесообразно придерживаться следующего алгоритма: наблюдение – описание – изучение – вывод. Таким образом, сначала должны осуществляться наблюдение и констатация факта (например, выявление повреждения поверхности), затем описание характера повреждения (форма, размер, глубина и т.д.). Потом следует провести изучение и сделать вывод о причине повреждения, например указать, что повреждение является результатом неправильной транспортировки. При этом описание должно быть логически обоснованным и позволять сделать окончательные выводы. Если испытания проведены в испытательной лаборатории, то полученный из лаборатории протокол испытаний эксперт анализирует в заключении и прикладывает его к приложению к протоколу. Если на некоторые из поставленных вопросов невозможно дать ответ, в исследовательской части эксперт указывает причину этого. При использовании экспертом результатов предыдущих экспертиз в исследовательской части заключения он делает ссылки на данные сведения. Здесь же эксперт указывает причину расхождения его исследований с результатами предшествующих экспертиз. Такими причинами могут быть устаревшие методики, отступление от методов исследования, ошибки в расчетах и др. По ходу исследования эксперт дает необходимые пояснения по приложениям и делает на них ссылки (протоколы, фотографии, акты и т.п.). Справочно-нормативные и методические материалы, которыми эксперт руководствовался и пользовался при решении поставленных вопросов, целесообразно привести в начале или в конце исследовательской части. В конечном счете исследовательская часть заключения должна содержать описание и экспертную оценку результатов проведенного исследования с развернутой мотивировкой суждения и обоснованием выводов по решаемому вопросу. Если экспертиза была комплексной или в ходе ее выполнялись комплексные исследования, исследовательская часть завершается так называемой синтезирующей частью, в которой эксперты, являющиеся специалистами в разных видах экспертизы, обобщают раздельно полученную информацию для формулирования общего ответа на поставленный вопрос. Заключение эксперта может быть иллюстрировано фотоснимками, схемами, диаграммами, чертежами и другими наглядными материалами, которые рассматриваются как составная часть заключения. К заключению приобщается также справка о расходах на экспертизу. Текст заключения, выводы и иллюстративные материалы подписываются экспертом, выполнившим исследование (подписывается каждая страница). При проведении экспертизы сотрудниками негосударственных экспертных организаций подпись эксперта заверяется печатью данной организации. Если экспертизу провел частный эксперт или сотрудник неэкспертной организации (например, учреждения высшего образования), его подпись заверяется нотариально. В последней части заключения излагаются выводы, т.е. даются ответы на вопросы, поставленные на разрешение экспертизы. Подробная информация о формировании выводов дана в § 5.4. Выводы являются самостоятельной частью исследования и представляют собой ответы эксперта на вопросы, поставленные в определении (задании). Ответ дается на каждый поставленный вопрос в той же последовательности, в какой они изложены во вводной части. Эксперту не рекомендуется вместо вывода делать ссылку на исследовательскую часть. В исключительных случаях, если вывод не может быть сформулирован без подробного описания результатов исследования, изложенных в исследовательской части, допускается ссылка на них в заключении. Выводы по обстоятельствам, не включенным в вопросы исследования, но установленным в его процессе, излагаются последними. Выводы должны строиться на свойствах объекта, их соотношении, а не на внешних признаках, которые являются лишь информацией о свойствах. Ни в заключении, ни в выводах эксперт не должен указывать на нарушения, обоснованность или необоснованность претензий, фальсификацию, обман и другие обстоятельства. Эксперт может указать на несоответствие, отклонение от каких-либо требований, так как он оперирует объективными фактами. Обоснование выводов в заключении должно быть оптимальным, т.е. по объему не больше, чем необходимо для понимания аргументации выводов. В конечном счете в выводах отражается то, что доказывалось в исследовательской части заключения. При формировании выводов должны соблюдаться следующие принципы: *квалифицированность; *определенность; *достоверность; *доступность. Принцип квалифицированности означает, что эксперт может формулировать только такие выводы, для построения которых необходимы достаточно высокая квалификация и соответствующие специальные знания. Вопросы, не требующие таких познаний и решающиеся исходя из житейского опыта, не должны ставиться перед экспертом. Принцип определенности предполагает недопустимость неопределенных, двусмысленных выводов, допускающих различное толкование. Это могут быть выводы об одинаковости или аналогичности объектов экспертизы без указания на конкретные совпадающие признаки или выводы об однородности объекта без определения конкретного класса, к которому отнесен объект. Принцип достоверности означает, что выводы сформулированы исходя из сведений, полученных на основе достоверных методов исследования. Принцип распространяется на достоверность интерпретации полученных данных. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить достоверность и обоснованность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. Принцип доступности предусматривает, что выводы эксперта должны быть понятными для лиц, заказавших экспертизу, и не требовать для своей интерпретации специальных познаний. Поэтому специальные термины поясняют, а заключения эксперта должны быть четко сформулированы. Следует отметить, что степень определенности и квалифицированности выводов зависит прежде всего от профессионализма эксперта, его научной компетентности. Достоверность выводов связана не только с профессионализмом, но и объективностью эксперта. Доступность выводов определяет восприятие заключения эксперта заявителем экспертизы. Поэтому все принципы равнозначны, и от них зависит реализация доказательных возможностей новой информации, полученной при экспертизе. Несоблюдение экспертом указанных принципов ведет к появлению недостатков в выводах, которые снижают значимость всего заключения эксперта. Классификация выводов эксперта в зависимости от логической формы приведена в табл. 5.1. Наиболее важным является подразделение логических форм выводов по степени подтверждения на категорические и вероятные. Категорический вывод дается экспертом, если результаты исследования полностью его подтверждают. В психологическом аспекте категорический вывод означает уверенность эксперта в его правильности, а вероятный – его неполную уверенность, наличие сомнений, проверить обоснованность которых эксперт по ряду причин не имеет возможности. Таблица 1. Классификация выводов экспертизы

Возможные выводы в отличие от действительных констатируют не факт объективной действительности, а лишь возможность какого-либо события, явления. Условным называют вывод, в котором его истинность ставится в зависимость от какого-либо условия. Альтернативный вывод формулируется в том случае, если эксперту не удалось найти единственный вариант решения. Альтернативные и условные выводы в некоторой степени можно представить как разновидность вероятных выводов, связанных определенными обстоятельствами. Так, альтернативный вывод (по схеме «или--или») исключает иные варианты и является косвенным доказательством при поиске прямых. В то же время однозначные и безусловные выводы – это то же самое, что и категорические выводы. Следовательно, научное и практическое значение имеют два первых признака классификации. Для заказчика экспертизы главным в заключении являются выводы. Поэтому практически всегда изучение заключения эксперта начинают с выводов и только при необходимости обстоятельно знакомятся с другими его разделами. Этим определяется потребность в наиболее тщательной работе эксперта над выводами экспертизы. В ряде случаев цель экспертизы включает не только проведение товароведной экспертной оценки, но и консультирование экспертом заказчика по определенным вопросам. При этом заказчик должен четко обозначить тот перечень вопросов, по которым он хотел бы получить консультацию. Данные вопросы должны быть заранее предоставлены эксперту, чтобы он мог найти необходимую информацию в виде справочной и иной литературы, законодательных актов и нормативных документов. Перечень вопросов, по которым может быть проведена консультация экспертом, достаточно широк. К ним относятся консультации о возможных поставщиках товаров, наиболее эффективных каналах сбыта, способах хранения, подготовке к продаже, реализации, нормативных документах, перечне показателей качества и критериях их выбора, принятых методах оценки качества и определения количества товаров и т.п. В отличие от заключения эксперта консультация основывается не на экспертных испытаниях, а на знаниях и опыте экспертов. Консультация может быть дана в устной или письменной форме. В последнем случае она оформляется в произвольной форме за подписью эксперта, который несет личную ответственность за достоверность информации в консультации. Оплата консультативных услуг эксперта может включаться в общую стоимость экспертных услуг или производиться дополнительно, по соглашению сторон. В качестве экспертов-консультантов могут выступать не только представители экспертных организаций, но и независимые эксперты: преподаватели учреждений высшего и среднего специального образования, научные работники, ведущие специалисты промышленности и торговли. Заключение эксперта оценивает (исследует) руководитель экспертной организации, судья или другое лицо, принимающее решение. Под оценкой заключения эксперта понимают процесс установления соответствия основным принципам, определение форм и путей его использования при принятии решений. Качество заключения как документа, являющегося результатом деятельности эксперта, оценивают по его обоснованности, достоверности и информативности. 3. На основании Правил продажи отдельных видов товаров (постановление Правительства Российской Федерации от19 января 1998 г. № 55) сформируйте требования к оформлению ценников и ярлыков на пушно-меховые товары. Результаты необходимо представить в виде табл. 6. Таблица 6 Требования к оформлению ценников и ярлыков в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||