Курсовая работа Методика воспитания гибкости у школьников на уроках физической культуры Введение

Скачать 1.54 Mb. Скачать 1.54 Mb.

|

|

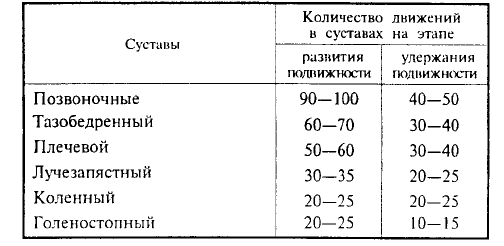

1.2 Продолжительность упражнений (количество повторений) Следует знать, что существует определенная зависимость между уровнем гибкости и продолжительностью работы при выполнении упражнений. В начале работы спортсмен не может достичь полностью амплитуды движений, она обычно составляет 80 – 95% максимально возможной и зависит от эффективности предшествовавшей разминки и уровня предварительного расслабления мышц (Pechtl? 1982). Постепенно гибкость увеличивается и достигает максимума примерно через 10 – 20 сек. при длительном растягивании и через 15 – 25 сек. при многократном повторении кратковременных упражнений. Максимальные величины гибкости могут удерживаться в течение 15 – 30 сек, а затем, по мере развития утомления и связанного с ним напряжения растягиваемых мышц, гибкость начинает уменьшаться. Колебания определяются индивидуальными особенностями занимающихся, а также особенностями сустава. Для различных суставов количество движений, необходимых для достижения максимальной амплитуды, а также количество движений, при которых амплитуда удерживается на максимальном уровне, неодинаково. Опираясь на опыт хатха-йоги, De Vries (1962) предложил эффективный метод, основанный на применении длительных статических растягиваний. Суть метода заключается в том, что после максимального пассивного растяжения мышцы и соединительные ткани оказываются в пассивном положении в течение 30 – 60 сек. Продолжительность упражнений зависит также от возраста и пола спортсмена. Количество повторений у юных квалифицированных спортсменов (12 – 14 лет) может быть в 1,5 – 2 раза меньше, чем у взрослых спортсменов. Для достижения одного и того же тренировочного эффекта продолжительность работы у женщин должна быть на 10 – 15% меньше, чем у мужчин. В зависимости от характера упражнений и темпа движений продолжительность упражнений может колебаться в пределах от 20 сек до 2 – 3 мин и более. Активные статические упражнения обычно непродолжительны. Пассивные сгибательные и разгибательные движения могут выполняться длительное время. В табл. 1 указано максимальное количество движений, рекомендуемое для развития подвижности в различных суставах в отдельном занятии. Это количество достигается выполнением серии подходов. В каждом подходе обычно планируется 10 – 12 активных движений. При выполнении статических упражнений продолжительность работы в каждом подходе находится в пределах 6 – 12 с, маховые движения – 10 – 15 с, пассивных упражнений – 10 – 20 с. Таблица 1. Дозировка упражнений на различных этапах развития подвижности в суставах (Сермеев, 1970)  Темп движений. При развитии подвижности в суставах желателен невысокий темп движений. В этом случае мышцы подвергаются большому растягиванию, увеличивается длительность воздействия на соответствующие суставы (Warren et al/? 1976). Медленный темп является также надежной гарантией от травм мышц и связок. Величина отягощений. При использовании различных дополнительных отягощений, способствующих максимальному проявлению подвижности в суставах, нужно, чтоб величина отягощений не превышала 50% уровня силовых возможностей растягиваемых мышц, хотя хорошо тренированные спортсмены высокой квалификации могут применять большие отягощения. Величина отягощения в значительной мере зависит от характера упражнений: при выполнении медленных движений с принудительным растягиванием отягощения достаточно велики, а при использовании маховых движений вполне достаточными оказываются отягощения массой 1 – 3 кг. Интервалы отдыха между отдельными упражнениями должны обеспечивать выполнение очередного упражнения в условиях восстановившейся работоспособности спортсмена. Вполне естественно, что продолжительность пауз колеблется в широком диапазоне (обычно от 10 – 15 с до 2 -3 мин) и зависит от характера упражнений, их продолжительности, объема мышц, вовлеченных в работу. 1.3 Особенности процесса воспитания гибкости в младшем школьном возрасте Одной из главных задач, решаемых в процессе физического воспитания, является, обеспечение многостороннего и гармоничного уровня развития физических качеств. Физическими качествами в теории и практике физического воспитания принято считать, социально-обусловленные, системно-структурированные психобиологические свойства человека, регламентирующие все многообразие видов и форм его двигательной активности (А.П. Матвеев, 2003). К числу основных физических качеств относят: силу, выносливость, быстроту, ловкость и гибкость. Одним из ценных двигательных качеств человека является гибкость. Ученные и исследователи в области физической культуры ставят гибкость по степени важности на второе место после выносливости, называя упражнения на растягивания эффективным средством оздоровления и гармоничного физического развития. Как неоднократно уже говорилось выше, под гибкостью понимают, способность выполнять движения с большой амплитудой, морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, обуславливающее степень подвижности его звеньев относительна друг друга (В.И. Лях, 1999.). Таким образом гибкость характеризует степень подвижности в суставах и состояния мышечной системы. Гибкость имеет большое значение в быту, в спортивной и трудовой деятельности. Она способствует правильной осанки, улучшает внешний вид и влияет на жизненный тонус. Также хорошая гибкость обеспечивает свободу, быстроту и экономичность движений особенно это важно для спортсменов. Благодаря достаточной подвижности позвоночного столба и растянутости плечевых и тазобедренных суставов человек имеет возможность выполнять мягкие, плавные и изящные движения. Недостаточно развитая гибкость ограничивает проявление таких физических качеств, как выносливость, сила, быстрота реакции и скорость движения, что тоже требуется спортсменом для выполнения сложно координационных движений в своей спортивной дисциплине избранного вида спорта. Снижение гибкости вызывает проблемы со здоровьем: ухудшение осанки, механическое разбалансирование костей спины, таза и шеи, смещение отдельных частей тела относительно друг друга и как следствие повреждение связок, хряще и деформацию тела. К примеру, короткие мышцы груди приводят к сутулости спины, которая в итоге проявляется во впалой грудной клетке и уменьшенной вентиляции легких и т.д. Гибкость быстрее других физических качеств утрачивается с возрастом (если специально не тренируется), поэтому ученные считают уровень гибкости мерилом возраста. Мудрые йоги говорят: «пока позвоночник гибок, тело молодо». Каждое из физических качеств имеет свой благоприятный период становления и совершенствования, обусловленный морфофункциональными особенностями возрастного развития организма. У младших школьников имеются все предпосылки к приобретению гибкости: – преобладание в костной ткани органических элементов и воды, которые делают скелет гибким и эластичным; – сочленение костей подвижно; – постепенное замещение костной ткани хрящевой; – усиление темпов роста позвоночника и формирование естественных физиологических изгибов (шейной и грудной кривизны); – слабое развитие мышц и связок позвоночника, значительная толщина хрящевых прослоек позвоночника; – кости скелета отличаются большой податливостью к внешним воздействиям; – недостаточное развитие мышц, крупные мышцы развиты лучше, чем мелкие, объем мышечной ткани 27%. В процессе системно построенного физического воспитания детей младшего школьного возраста главной задачей является обеспечение такой степени всестороннего развития гибкости, которая позволяет: – успешно овладеть основными жизненно важными двигательными действиями, без ущерба для нормального состояния и функционирования ОДА; – с высокой результативностью проявлять прочие двигательные способности: координационные, скоростные, силовые, выносливость. Реализуя данные задачи, считается не допустимым чрезмерное развитие гибкости, приводящее к перерастяжению мышечных волокон и связок, а иногда к необратимым деформациям суставных структур. Данные отклонения способствуют нарушению в формировании некоторых двигательных навыков, а также ведут развитию плоскостопия, неправильной осанке и некрасивой походке. Самыми специфическими средствами воздействия на гибкость являются физические упражнения, при выполнении которых амплитуда движений доводится до индивидуально возможного максимума, не приводящего к повреждениям. Чаще всего это гимнастические упражнения, избирательно воздействующие на звенья тела. Одним из основных ограничителей размаха движений являются мышцы – антагонисты, чем лучше способность мышц-антагонистов растягиваться в движениях с большой амплитудой, тем больше подвижность в суставах. Растянуть соединительную ткань этих мышц. сделать их упругими и эластичными – задача упражнений на растягивания (М.Л. Укран, 1979). Упражнения служат эффективным средством увеличения и сохранения запаса гибкости и способствуют увеличению амплитуды активных движений. В общей совокупности упражнений, направленных на развитие гибкости преобладают активные упражнения, так как в реальных условиях жизнедеятельности гибкость, главным образом, проявляется в активных формах. Активные упражнения в растягивании используют преимущественно в динамическом режиме, но при необходимости усиления воздействия включают выраженные статические моменты с фиксацией звеньев тела в положениях, соответствующим край ним точкам амплитуды движений. Ближайший эффект от растягивающих упражнений зависит от соблюдения методических правил: (Ю.В. Менхин, 1989) – предварительное функциональное разогревание, применение упражнений, вызывающих достаточную теплопродукцию; – серийность (многократное повторение) и постепенное усиление растягивающих импульсов (до легких болевых ощущений); – комплексность в подборе средств и рациональное расположение в структуре занятия (как правило, в первой половине основной части). В процессе специального развития гибкости используются следующие методы: – метод повторного упражнения; – метод статического растягивания; – метод совмещения с силовыми упражнениями; – игровой и соревновательный метод. Основным же методом развития и процесса воспитания гибкости является повторный метод, когда упражнения на растягивания применяются многократно сериями. Метод многократного растягивания основан на свойстве мышц растягиваться, при многочисленных повторениях. Начиная движения с небольшой амплитуды, и постепенно увеличивают до максимума. Пределом оптимального числа повторений является уменьшение размаха движений или возникновение болевых ощущений (О.К. Грачев, 2005). В зависимости от пола, возраста и физической подготовленности, занимающихся количество повторений в серии дифференцируется. На уроках физической культуры применяются методы статического растягивания: пассивные и активные, они основаны на зависимости величины растягивания от его продолжительности. При использовании данного метода, предварительно расслабившись, занимающиеся выполняют упражнение и удерживают конечное в положение то 5 сек до нескольких минут (В.И Лях, 1999). Метод совмещения с силовыми упражнениями основывается на положении: мышца после продолжительной силовой работы укорачивается на 30% и более – эффект «сократительной задолженности», если он закрепляется, силовые возможности снижаются, а мышцы остаются укороченными и в состоянии покоя, это доказывает необходимость совместного развития силы и гибкости. Реализация совмещенного метода обеспечивается подбором силовых упражнений, которые требуют высокой подвижности работающих звеньев тела. (О.К. Грачев, 2005). В качестве методов совершенствования гибкости, особенно в работе с младшими школьниками используются игровой и соревновательные методы. Они позволяют повысить интерес к выполнению упражнений на растягивание и улучшить эмоциональный фон занятия. (А.П. Матвеев, 2003). При планировании упражнений, воздействующих на гибкость, методически важно определить оптимальные пропорции в использовании этих упражнений, а также правильную дозировку нагрузок. Эти показатели боли приведены в разделе «методики развития гибкости». Упражнения на гибкость в одном занятии рекомендуется выполнять в такой последовательности: – упражнения для верхних конечностей; – упражнения на мышцы туловища; – упражнения для нижних конечностей. При серийном выполнении этих упражнений в промежутках отдыха используя расслабление. Растягивающие упражнения включают в подготовительную часть урока физической культуры. При этом они являются средством подготовки опорно-двигательного аппарата к активной мышечной деятельности или в основную, если предусмотрены задачи воспитания гибкости, их применения в заключительной части урока связано с процессами восстановления организма и активным отдыхом. Педагогические воздействия, направленные на развитие гибкости, дают наибольший эффект, если их начинают систематически и целенаправленно применять в младшем школьном возрасте. В этот период мышцы сохраняют достаточно большую эластичность. А суставно-связочный аппарат уже в состоянии выдерживать определенные нагрузки, возникающие при выполнении упражнений на растягивание (в начале нагрузки должны быть небольшими) – упражнения на растягивания следует применять в малых дозах, но достаточно часто, чтобы можно было использовать эффект последствия этих упражнений. На начальном этапе развития гибкости упражнения на растягивание не должны вызывать у занимающихся болезненные ощущения. В младшем школьном возрасте особая осторожность необходима при выполнении упражнений, направленных на увеличение подвижности позвоночного столба и плечевых суставов. Эти звенья опорно-двигательного аппарата у детей 7 – 11 лет еще очень нежны и легко травмируются. Из всех сочленений опорно-двигательного аппарата наиболее легко в этот период переносят нагрузки, связанные с применением растягивающих сил, тазобедренные и голеностопные суставы. Поэтому, вначале надо развивать подвижность именно в этих суставах (А.М. Шлемин, 1973). Активная и пассивная гибкость в этом возрасте развиваются параллельно. Использование динамических упражнений приводит к росту активной гибкости на 19 – 20%, а пассивной на 10 – 11%. Использование пассивных упражнений обеспечивает увеличение активной гибкости на 13%, а пассивной на 20%. По мнению (А.П. Матвеева), у детей младшего школьного возраста наиболее эффективно комплексное развитие активной и пассивной гибкости составляю по 40% времени, отводимого на уроке, а на выполнение статических упражнений 20%. В отличие от других физических качеств, которые за время пребывания ребенка в школе могут улучшаться, превосходя первоначальную величину в несколько раз (например, показатели абсолютной силы) гибкость начинает регрессировать уже с первых лет жизни. Причина в постепенном окостенении хрящевых тканей, упрочение связочного аппарата, уменьшение эластичности связок. Установлено, что естественный регресс подвижности во всех суставах наступает в 10 – 11 лет. Этому регрессу можно противодействовать так как, специалистами показано, что у младшего школьного возраста гибкость подается направленному улучшению, чем в подростковом возрасте это и объясняет почему эффективное развитие гибкости должно начинаться с этого возраста или можно еще раньше и в дальнейшем должно поддерживаться, чтобы не наступал регресс. Задачу развития гибкости у учащихся начальных классов важно решать в сочетании с повышением их теоретических знаний. С первых уроков следует ознакомить учеников с названиями частей тела, с движениями, которые они совершают. Учащиеся должны узнать, что такое сгибание и разгибание, отведение и приведение, супинация и пронация, круговые движения и вращения. Название движения должны быть освоенными (Лях, 1999). Целенаправленная работа по увеличению подвижности в суставах и развитием гибкости завершается составлением комплексов упражнений, адекватных возрасту учащихся и соответствующих содержанию урока. Приведем несколько упражнений оздоровительного урока физической культуры подготовительной и основной части младшего школьного возраста для развития гибкости и подвижности в суставах: 1. Подготовительная часть: Медленная ходьба по кругу переход на бег 5 мин. Перестроение для выполнения ОРУ: Упр. №1. И.п. – о.с. 1 – наклон головы вперед; 2 – то же назад; 3 – вправо; 4 – влево Повторить 3 – 4 раза. Упр. №2. И.п. – стойка ноги врозь; 1 – 4 – круговые движения руками вперед; 5 – 8 – то же назад; Повторить 4 – 6 раз Упр. №3. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны; 1 – скрестить руки впереди; 2 – отвести прямые руки через стороны назад; Повторить 6 – 8 раз. Упр. №4. И.п. – стойка ноги врозь, левая вверх с малым мячом; 1 – 2 – согнуть левую за голову, правую за спину, передать м/м из левой в правую. 3 – 4 – И.п. правая вверх; 5 – 8 – то же другой. Повторить 4 раза. Упр. №5. И.п. – стойка ноги врозь, руки вверх в «замке» 1 – 2 – пружинящие наклоны вправо; 3 – 4 – то же влево; Повторить 4 – 6 раз. Упр. №6. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны; 1 – наклон вперед, прогнувшись, руки вверх; 2 – наклон, руки к полу; 3 – наклон, прогнувшись, руки в стороны; 4 – И.п. Повторить 4 – 6 раз. Упр. №7. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. 1 – 4. – круговое движение туловищем вправо; 5 – 8 – то же влево; Повторить 3 – 4 раза. Упр. №8. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны; 1 – 2 – наклон назад, сгибая колени, коснуться руками пяток. 3 – 4 – И.п. Повторить 6 – 8 раз. Упр. №9. И.п. – о.с., руки в стороны; 1 – мах правой вперед, хлопок под ней; 2 – И.п. 3 – 4 – то же левой; Повторить 6 – 8 раз. Упр. №10. И.п. – о.с. 1 – мах левой назад, руки вверх; 2 – И.п. 3 – 4 – то же правой; Упр. №11. И. п. – широкая стойка; 1 – 3 – пружинящие приседания на правой, руки в упоре на колене; 4 – присед на левой; 5 – 8 – то же на другой; Повторить 4 раза. Упр. №12. И. п. – упор присев. 1 – упор стоя согнувшись; 2 – 7 – держать положение; 8 – И. п. Повторить 4 – 6 раз. |