лабораторная диагностика рожи свиней. Курсовая работа по дисциплине Микробиология Лабораторная диагностика рожи свиней

Скачать 1.41 Mb. Скачать 1.41 Mb.

|

|

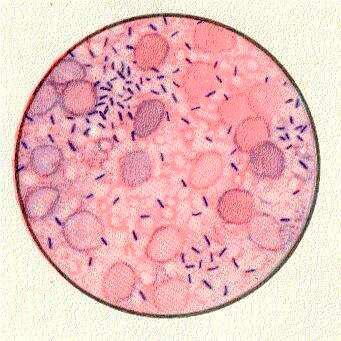

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И.Иванова» Факультет ветеринарной медицины Форма обучения заочная Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы и биотехнологии Направление подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Профиль: Ветеринарно-санитарная экспертиза и безопасность сырья и пищевых продуктов КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «Микробиология» Лабораторная диагностика рожи свиней Выполнил: Обучающийся __ курса __________ группы ______ _______ _____________ (дата) (подпись) (расшифровка подписи) Проверил: руководитель курсовой работы ___________ _________ ___________ Т.И. Михалева___ (оценка) (дата) (подпись) (расшифровка подписи) Курск – 2022 Содержание Введение 3 1 История открытия микроорганизма 5 2 Морфология, культуральные свойства, биохимические свойства и антигенная структура 7 3 Устойчивость 10 4 Патогенность 11 5 Лабораторная диагностика 13 6 Иммунитет и средства специфической профилактики 18 7 Санитарная оценка продуктов животноводства при роже свиней 22 Заключение 23 Список использованных источников 25 Введение Актуальность. Производство свинины является важным сектором в животноводческом производстве в целом в большинстве стран мира, в том числе и в России. Эта отрасль высокотехнологична и высокоэффективна, продукция свиноводства пользуется широким спросом у населения, во многих странах составляет значительную долю импорта (экспорта). Решающее значение в поддержании здоровья животных, определяющего увеличение их продуктивности, получение животноводческой продукции высокого качества, обеспечение продовольственной безопасности страны, принадлежит ветеринарии. Среди многочисленных болезней животных инфекционные заболевания причиняют самый серьезный экономический ущерб, особенно странам с высокоразвитым свиноводством. Поэтому специфическая профилактика многих инфекционных болезней свиней достигла исключительно широких масштабов и стала неотъемлемой частью технологии ведения свиноводства, особенно на промышленной основе. Серьезную проблему представляют такие заболевания, как классическая чума, болезнь Ауески, инфекционные болезни желудочно- кишечного и респираторного трактов. Последние в большинстве случаев протекают как смешанные вирусно-бактериальные инфекции и для их профилактики необходимы комплексные вакцины и удовлетворительный иммунобиологический статус животных. Частота и тяжесть инфекционных болезней зависит от численности свиней в хозяйстве, их естественной резистентности и технологии производства. Целью данной курсовой работы является изучить лабораторную диагностику рожи свиней. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 1 Изучить историю открытия микроорганизма. 2 Проанализировать морфологию, культуральные свойства, биохимические свойства и антигенную структуру. 3 Изучить устойчивость. 4 Изучить патогенность. 5 Проанализировать лабораторную диагностику. 6 Изучить иммунитет и средства специфической профилактики 7 Дать характеристику санитарной оценки продуктов животноводства при роже свиней. 1 История открытия микроорганизма Рожа свиней – это инфекционное заболевание, которое сопровождается при остром течении воспалительной эритемой кожи и септицемии, а при ее хроническом течении – некрозом кожи и эндокардитом. В 1878 году Р. Кох (рисунок 1) впервые обнаружил у мышей возбудителя септицемии, который в дальнейшем оказался схожим с возбудителем рожи свиней по культуральным, морфологическим, серологическим свойствам.  Рисунок 1 – Роберт Кох В 1882 году А. Тюлье и Л. Пастер выделили культуру возбудителя рожи из трупа свиньи, при помощи которой они приготовили соответствующую вакцину. Вакцинные штаммы позднее были получены В. Виноградником (в 1931 году), Ф.Д. Коневым (в 1899 году), которые на сегодняшний день применяются для изготовления противорожистых вакцин. В СССР над усовершенствованием вакцин работали Д.Г. Глуховцев, С.А. Соломкин, Т.В. Котов, П.В. Меркулов, Н.С. Муромцев, П.А. Эпштейн. Также изучением рожи свиней занимались ученые Витебского ордена «Знак почета» государственной академии ветеринарной медицины Д.Д. Бутьянов, Ф.В. Петров, С.М. Жаков, А.А. Шпаковский, Д.В. Чернигов, С.Н. Безбородкин, П.Л. Вель, Ф.В. Багрецов [5]. В природе широкое распространение рожи указывает на многообразие источников данной инфекции для свиней. Важнейшими необходимо считать: - участки почвы, которые инфицированы бактериями рожи; - не обезвреженные продукты убоя свиней, больных рожей; - насекомых и грызунов – носителей рожистых бактерий; - свиней, которые больны различными клиническими и латентными формами рожи [6]. На сегодняшний день известно три вида возбудителей рожи: А, В, N. Наибольшее распространение принадлежит типу А, реже встречается тип В, но несмотря на это он обладает наиболее высокими иммуногенными свойствами, поэтому его чаще всего применяют для изготовления вакцин. Возбудитель - бактерия Егуsiреlothrix insidiosa - единственный представитель рода, Erysipelothrix из семейства Lactobacillaceae. Возбудителя рожи относят повсеместно встречающимся микроорганизмам. В зависимости от условий обитания Егуsiреlothrix insidiosa имеют неодинаковые вирулентные, морфологические, иммуногенные и антигенные свойства [3]. 2 Морфология, культуральные свойства, биохимические свойства и антигенная структура Возбудитель - бактерия Erysipelothrix insidiosa единственный представитель рода, Erysipelothrix из семейства Lactobacillaceae (рисунок 2). Возбудителя рожи относят к повсеместно встречающимся микроорганизмам, в зависимости от условий обитания Е. insidiosa имеют неодинаковые морфологические, вирулентные, антигенные и иммуногенные свойства.  Рисунок 2 – Возбудитель рожи свиней Бактерии неподвижны, не образуют спор и капсул, окрашивают растворы основных анилиновых красок и по Граму. На твердых питательных средах образуют гладкие (S), шероховатые (R) и переходные (О) колонии [1]. В мазках, приготовленных из свежих жидких культур, S-колоний и органов животных павших при остром течении болезни, выявляются прямые или слегка изогнутые бактерии рожи размером 0,2-0,3 на 0,5-1,5 мкм, располагающиеся единично или попарно. В мазках из старых бульонных культур, R-колоний и в отпечатках из пораженных органов при хроническом течении рожи, обнаруживают удлиненные до 6-8 мкм бактерии, расположенные в виде длинных цепочек (нитевидная форма). Микроб нетребователен к питательным средам. Хорошо растет в аэробных и анаэробных условиях на МПБ и МПА, среде Хоттингера при температуре 36-380С и pH среды 7,4-7,8 (добавление 0,5% глюкозы и 5-10% лошадиной сыворотки стимулирует рост). На сывороточном агаре наблюдается более обильный рост, при этом просвечивающие колонии несколько крупнее чем на обычном агаре. На поверхности желатина наблюдается слабый рост. Нежные, беловатые, облачко подобные, прозрачные колонии образуют на периферии сплетения из нитей или ветвистые отростки; придающие им вид костных телец. От черты посева вглубь желатины отходят беловатые облачка. При посеве в желатине уколом, дней через 6-10 развивается типичная культура, имеющая вид ершика, благодаря нежным ветвящимся отросткам, отходящим горизонтально в стороны от серовато-белого стержня на месте укола. Желатин на месте роста культуры слегка размягчается, но полного разжижения не наступает. На бульоне образуется равномерное помутнение, позднее культура оседает на дно. При взбалтывании осадок вздымается в виде нежных облачков. Образования пленки на поверхности никогда не наблюдается [3]. В последние годы для интенсификации процесса культивирования бактерий в качестве основы питательных сред успешно применяется дешевое непищевое сырье и продукты микробиологического синтеза. Для этих целей используют: ферментативно-дрожжевой гидролизат (ФКДГ), ферментолизат биомассы микроорганизмов (ФБМ), ферментативный гидролизат казеина, питательная среда из гидролизатов мясокостной муки, гидролизат сыворотки крови, а также двухкомпонентная питательная среда из гидролизатов белка крови животных, содержащая источники азота, углерода, минеральные соли и стимулятор роста определенного состава, состоящий из биологически активных веществ из торфа и витаминов. Для повышения выхода целевого продукта в биологической промышленности используется стимулятор роста бактерий из нативной сыворотки крови животных. Бактерия рожи свиней выделяет сероводород, не образует индол и каталазу. Большинство штаммов разлагаются с образованием кислоты без газа лактозу, глюкозу, галактозу, левулезу, редко - ксилозу, арабинозу, мальтозу и рамнозу, не ферментируют сахарозу, манит и салицин. По содержанию антигенов бактерии рожи свиней могут быть разделены на три группы: А, В и N. Общим видовым является антиген N. Серовары А и В отличаются своими гаптенами. Штаммы серовара В имеют гемагтлютинирующий и растворимый иммуногенный антиген, поэтому они особенно пригодны для активной иммунизации. От больных свиней, а также здоровых бактерионосителей выделяются преимущественно штаммы серовара А (до 95%), реже Серовара В и очень редко N [8]. 3 Устойчивость Устойчивость возбудителя рожи свиней во внешней среде высокая: в гниющих трупах и органах свиней, зарытых в почву сохраняется 10 - 12 месяцев, в почвах, богатые органическими веществами 7-9 месяцев, в навозной жиже до 290 дней, в водопроводной воде 100 - 108 дней, в моче свиней 1/3 - 145 дней, в фекалиях 38 - 78 дней. В засоленной свинине микробы выживают до 6 месяцев, в копченых продуктах до 3 месяцев. Под действием прямых солнечных лучей бактерии погибают через 10-12 дней, а высушивание при рассеянном свете убивает их через 3-4 недели. Микроб резистентен к аминогликозидам (неомицин, канамицин, мономицин), чувствителен к высокой температуре, пенициллину, эритромицину, тетрациклин, гентамицину. По устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам возбудитель рожи относится к группе малоустойчивых (1 группа). Губительно действуют на них 2%-ные растворы гидроксида натрия и формалина, 10 %-ный раствор хлорной извести, 3%-ный раствор пероксида водорода, 1 %-ный раствор йодеза и виркона в соотношении 1:100, 3%-ный фенола и другие в общепринятых концентрациях [11]. 4 Патогенность Попавшие в организм бактерии рожи вначале размножаются в местах первичной локализации (миндалины, солитарные фолликулы, места повреждения кожи), вызывая нарастающую сенсибилизацию организма (аллергию). Если возбудитель рожи попадает в организм с высокой естественной резистентностью, то первичный процесс может ограничиться местной инфекцией, протекающей бессимптомно или со слабовыраженными клиническими признаками, заканчиваясь образованием иммунитета. При неблагоприятных условиях внешней среды и стрессе бактерии рожи преодолевают местные защитные барьеры, проникают в кровь и паренхиматозные органы, вызывая септицемию. Интенсивное размножение бактерий и накопление токсических продуктов приводит к воспалительным явлениям и глубоким дистрофическим изменениям в органах и тканях. Генерализованная инфекция сопровождается развитием тромбов, отеков, застойных явлений во внутренних органах и коже, нарушением тканевого обмена. При остром течении болезни ярко выражены тяжелые клинические признаки септицемии (гипертермия, сердечная недостаточность, отек легких), заканчивающейся летальным исходом. У животных с остаточным иммунитетом, а также при внедрении слабовирулентого возбудителя инфекционный процесс носит более доброкачественное течение. Болезнь в таких случаях протекает подостро и хронически и проявляется преимущественно гиперемией и местным воспалением кожи в виде ромбовидных рожистых пятен, веррукозным эндокардитом и артритами. Заметно проявляются защитно-иммунологические реакции в местах преимущественной локализации бактерий. Исход болезни зависит от глубины поражения органов и тканей и степени функциональных нарушений [10]. Патологоанатомические изменения при роже свиней разнообразны, что определяется течением и формой болезни. У свиней, павших при остром течении болезни, находят изменения, свойственные септическому процессу. Кожные покровы неистощенного трупа в области подгрудка и промежности цианотичны, на спине и боках при крапивнице находят различной величины темно-красные участки (рисунок 3). Серозные покровы внутренних полостей и органов покрыты нитями фибрина и нередко усеяны мелкими кровоизлияниями. Лимфатические узлы увеличены, резко гиперемированы с четко выступающими фолликулами. Селезенка увеличена, печень кровенаполнена и паренхиматозно перерождена, почки набухшие, темно-вишневой окраски, с мелкими кровоизлияниями в корковом слое (геморрагический гломерулонефрит), в легких - нередко выраженный отек и иногда очаги бронхопневмонии. Сердечная мышца бледновата и размягчена. Слизистая оболочка дна желудка и тонких кишок, как правило, отечна и гиперемирована, с множеством точечных и полосчатых кровоизлияний. При хроническом течении рожи находят изменения, свойственные веррукозному эндокардиту (бородавчатые разращения на клапанах), а при воспалении суставов - фиброзные разращения синовиальных оболочек [2].  Рисунок 3 – Проявления рожи свиней на коже 5 Лабораторная диагностика Диагноз на рожу свиней устанавливают на основании эпизоотологических данных (заболевание молодых свиней и поросят отъемного возраста, возникающее обычно в жаркое время года), клинических признаков (красные пятна на коже, имеющие форму различных геометрических фигур, высокая температура), данных вскрытия (катаральное и катарально-геморрагическое воспаление желудка и тонкого отдела кишечника, серозный перикардит, бородавчатый эндокардит, неравномерная окраска миокарда, венозный застой и кровоизлияния в почках), а также результатов бактериологических исследований патологического материала от больных и павших животных. Диагноз на рожу свиней считают установленным окончательно в одном из следующих случаев: - при обнаружении возбудителя рожи свиней в исходном патологическом материале методом люминисцентной микроскопии (без выделения чистой культуры); - при выделении из патматериала культуры со свойствами, характерными для возбудителя болезни; - при гибели зараженных животных и выделении из их органов культуры возбудителя, даже если в посевах из исходного материала культуры возбудителя не выделено. Особенности взятия и пересылки патологического материала При вскрытии не всегда удается определить причину смерти животного. На бактериологическое исследование посылают отдельные органы, части органов, кости или целые трупы мелких животных с нарочным. Во избежание распространения инфекции посылаемый материал должен быть завернут в мешковину, смоченную дизраствором, хорошо упакован в плотный деревянный или металлический ящик, выстланный полиэтиленом [6]. Целые трупы или органы отправляются для исследования в стеклянных банках, металлических ведрах или банках с крышками. В случаях, когда из-за дальности расстояния в свежем виде материал доставить невозможно, его консервирую! в 30-%ном водном растворе глицерина. Материал можно замораживать и в термосе со льдом доставлять в лабораторию. При этом следует учитывать, что материал должен быть доставлен не позднее 4-6 часов после гибели животного и от животных, которые при жизни не подвергались лечению. В противном случае возможны диагностические ошибки. При роже свиней для исследования берут целый труп или селезенку, измененные части органов (почки) и трубчатую кость, очищенную от мяса. Летом кусочки почек, селезенки и целиком лимфатические узлы, в 30-40 %м глицерине или в насыщенном растворе поваренной соли. Кровь посылают в запаянной пипетке. Пораженные участки кожи, трубчатую кость пересыпают сухой поваренной солью [9]. Бактериологическая диагностика Для микроскопии готовят мазки-отпечатки из почек, селезенки, печени, пораженных участков кожи, сердца или из выделенной культуры возбудителя. Для получения чистой культуры возбудителя рожи высевы из патологического материала проводят на обычные и элективные питательные среды. Обычно посевы делают на хорошо просветленных мясопептонных бульоне и агаре или бульоне Хоттингера при pH 7,4-7,8. Посевы выдерживают в термостате при температуре 370С в течение 24-48 часов. Полученную культуру микроскопируют, изучают ее культуральные, биохимические свойства. Чистую культуру пересевают на полужидкий 0,2% - ный агар (для определения подвижности макрометодом), мясопептонную желатину, пептонную воду с полоской реактивной бумаги (для изучения возможности возбудителя выделять сероводород), на среды Гисса с углеводами, на индикаторные среды, в две пробирки с мясопептонным бульоном для проб на образование каталазы. Дифференциальная диагностика Рожу свиней дифференцируют от классической чумы, пастереллёза, листериоза, сибирской язвы, солнечного и теплового удара, а также веррукозных эндокардитов. Классическая чума более контагиозна, чем рожа. Регистрируется в любое время года и поражает свиней всех возрастов. Клинические симптомы при чуме, в отличие от рожи, развиваются медленнее. Для острого течения болезни характерны кровоизлияния в кожу, чего не бывает при роже, лейкопения и лимфоцитоз при нормальном количестве эозинофилов. При вскрытии павших свиней наблюдают многочисленные кровоизлияния в лимфатических узлах, на серозных, слизистых покровах и в паренхиматозных органах, а при осложненных формах чумы - крупозно- дифтеретические поражения в толстом отделе кишечника и различные формы пневмоний. При бактериологическом исследовании трупов свиней, павших от чумы, выделяют бактерии, осложнившие течение. С целью исключения чумы и других вирусных инфекций больным свиньям вводят противорожистую сыворотку в лечебной дозе в сочетании с пенициллином и последующим четырехкратным в течение дня измерением температуры тела. У свиней, больных рожей, температура тела снижается, и общее состояние улучшается. При чуме и других вирусных заболеваниях лечение эффекта не дает [3]. Пастереллез у свиней наблюдается самостоятельно или как секундарная инфекция. Протекает остро, подостро и хронически. Подострое и хроническое течение сопровождается симптомами крупозной пневмонии. Диагноз на пастереллез ставят с учетом эпизоотологических особенностей, клинических симптомов, данных вскрытия и бактериологического исследования. Листериоз наблюдается в форме ограниченных вспышек среди поросят-сосунов и отъемышей. Протекает остро, характеризуясь общими тяжелыми явлениями (лихорадочное состояние, слабость, учащенное дыхание и т.п.), или в форме менингоэнцефалита. У взрослых свиней листериоз протекает при слабо выраженных клинических симптомах или бессимптомно. Бактериологические исследования являются решающим методом дифференциальной диагностики листериоза и клинически сходных с ним форм рожи. Сибирскую язву в отличие от рожи, регистрируют у свиней редко. Чаще всего она проявляется в виде тяжелой ангины с сильным воспалительным отеком в области глотки. Решающим в диагнозе является посмертное бактериологическое исследование. Солнечный и тепловой удары могут наблюдаться в жаркое летнее время при перегонах или перевозках, при содержании свиней в открытых лагерях, душных помещениях. У больных животных наблюдается учащенное дыхание, слабость, расстройство сердечной деятельности, повышение температуры тела до 42-43ОС, судорожное сокращение мускулатуры. Смерть наступает через несколько часов после проявления первых клинических симптомов, что сходно с молниеносным течением рожи. Окончательный диагноз может быть установлен только посмертно, после бактериологического исследования[4]. Веррукозный эндокардит, вызванный стрептококками и диплококками, протекает с такими же признаками, как и эндокардит, вызванный бактериями рожи. Поэтому для дифференциации эндокардитов проводят бактериологическое исследование. Таким образом, в спорных случаях решающее значение при постановке окончательного диагноза имеют результаты бактериологического исследования. При хроническом течении необходимо исключать хроническое течение чумы, микоплазмозный полисерозит, полиартрит, стрептококковую и коринебактериальную инфекции, рахит и остеомаляцию. Серологическая диагностика Из серологических методов диагностики применяют реакцию агглютинации (РА) в двух модификациях: пластинчатую и пробирочную, пробу роста. Некоторые исследователи рекомендуют использовать РИГА и РТГА. Однако не все перечисленные серологические реакции дают четкую зависимость между титром противорожистых антител и иммунной защитой. По мнению Р.В. Петрова, Р.М. Хаитова (1988), четкой коррекции между титром агглютининов и устойчивостью к заражению свиней не найдено, а вот более чувствительными и достоверно отражающими иммунный статус организма, по их мнению, являются проба роста и реакция агглютинации. Срок лабораторного исследования, с целью постановки диагноза на рожу свиней, составляет 7 дней. Обнаружение и идентификация возбудителя рожи свиней в чистых, смешанных культурах и патологическом материале определяют и с помощью люминесцирующей рожистой сыворотки. Биопроба Биопробу проводят на голубях и белых мышах. Заражают их в день поступления патологического материала суспензией в разведении 1:5, а затем суточной бульонной культурой. Заражение мышей производят подкожно в дозе 0,1-0,2 см3, голубей - внутримышечно в дозе 0,2-0,3 см3. В случае положительного диагноза на рожу свиней мыши должны погибнуть через 3-4 суток, а голуби через 2-5 суток. Наблюдение за зараженными животными и птицей проводят в течение 6 суток. Из органов павших мышей и голубей делают высевы на питательные среды с целью выделения чистой культуры возбудителя рожи свиней [1]. 6 Иммунитет и средства специфической профилактики Переболевшие рожей свиньи приобретают напряженный и длительный иммунитет, что обусловлено фагоцитозом и сывороточными антителами. Иммунитет можно создать и искусственно, путем введения животным микробов рожи, ослабленных разными способами, т.е. с помощью вакцин. Такая вакцинация (двукратная) обычно производится до наступления летнего сезона, чтобы при наступлении жаркого периода года и выгона свиней на пастбище они были защищены от заболевания. Небольшая реакция, возникающая после введения вакцины, проходит быстро и создает активный иммунитет. Для активной иммунизации применяют вакцины из ослабленных и убитых бактерий. Вакцинацию проводят согласно наставлениям по применению вакцин. Длительность иммунитета после вакцинации составляет до 6 месяцев (активный иммунитет). Иммунитет может быть и временным (пассивным), который передается свиньям путем введения сыворотки против рожи, сыворотку получают от лошадей, в кровь которым вводилось большое количество неослабленных микробов рожи. Лошади рожей свиней не болеют, а их кровь приобретает лечебные и предохрательные свойства против этой болезни [9]. Сывороточный (пассивный) иммунитет весьма непродолжителен (до 14 суток). Поэтому сыворотка наиболее часто применяется для временного предохранения животных от заболевания при перевозке, выставке или для лечения уже заболевших свиней. По данным отдельных авторов у привитых против рожи животных хоть и формируется стойкий иммунитет, однако в отдельных случаях он бывает нестерильным и большинство переболевших свиней длительное время остаются бактерионосителями и при воздействии стресс-факторов могут заболевать повторно. Установлено, что при титре агглютининов Г. 80 и выше поросята устойчивы к заражению. Эти данные не зависят от характера иммунитета (поствакцинальный или колостральный). Для специфической профилактики рожи свиней во многих странах мира с развитым свиноводством используют живые и инактивированные вакцины [2]. Инактивированные вакцины обеспечивают формирование у привитых животных достаточно выраженного иммунитета лишь в том случае, если они изготовлены из специально отобранных иммуногенных штаммов серологического типа В. Основным средством для лечения рожи свиней является гипериммунная противорожистая сыворотка, которую вводят подкожно, а в тяжелых случаях внутримышечно в дозе 1,0-1,5 мл/кг живой массы. Эффект от применения сыворотки усиливается при одновременном введении антибиотиков, таких как пенициллин, стрептомицин, гентамицин, левомицетин. При отсутствии гипериммунной сыворотки можно применять только антибиотики. Хороший эффект дают пенициллин - вводят внутримышечно в дозе 10-20 тыс. ЕД/кг живой массы три раза в день, стрептомицин - в дозе 10- 15тыс. ЕД/кг живой массы два-три раза в день, левомицетин - в дозе 0,5-1,0 г два-три раза в день. Терапевтический эффект усиливается при одновременном введении пенициллина и стрептомицина. В последнее время для лечения рожи свиней широкое распространение получают антибиотики - цефалоспорины, такие как кефзол, цефалексин, цефамезин, клафоран и другие, которые вводят из расчета 0,01-0,02 г/ кг живой массы 2-3 раза в день [11]. Одновременно с применением гипериммунной сыворотки и антибиотиков следует проводить симптоматическое лечение, включающее применение сердечных и противоаллергических препаратов, а также витаминов. В частности из сердечных средств можно подкожно или внутримышечно вводить кофеинбензоат натрия в дозе 0,5-1,5 г; кордиамин в дозе 1-4 мл/60 кг массы тела 3-4 раза в день; сульфокамфокаин - в дозе 1-2 мл 2-3 раза в день. Для предупреждения и устранения аллергических реакций можно применять 1%-ный раствор димедрола или 10%-ный раствор дипразина, которые вводят внутримышечно в дозе 0,5-1,0 мл два-три раза в день. Для уменьшения порозности кровеносных капилляров показано применение 10%-ного раствора глюконата кальция в дозе 0,5-1,0 г ежедневно до выздоровления. Для повышения резистентности организма следует вводить витаминные препараты, в частности витамин С - 2-3 раза в день, витамин В1 - один раз в день, В12 один-два раза в день, Вб - один раз в день, внутрь с кормом можно давать комплексные витаминные препараты. В случае необходимости применяют слабительные средства. У больных животных должна быть в достатке питьевая вода, в которую можно добавлять небольшое количество перманганата калия, фурацеллина, фуразолидона. Полезно назначение диетотерапии, включающей в себя кисломолочные продукты или молоко. В профилактике рожи важную роль играет вакцинация, восприимчивого поголовья свиней. Как правило, животных с двухмесячного возраста, начинают иммунизировать до наступления летнего сезона. С этой целью можно применять как живые, так и инактивированные вакцины, которые обычно вводит двукратно. Продолжительность иммунитета у привитых свиней составляет до шести месяцев. Для временного предохранения животных от заболевания рожей, например при перевозках, можно использовать гипериммунную сыворотку, пассивный иммунитет после введения которой длится до 14-ти дней [12]. Для профилактики распространенной вакциной является вакцина против болезни Ауески и рожи свиней, которая вызывает образование специфического иммунитета к возбудителям болезни Ауески и рожистой инфекции. Иммунитет у вакцинированных свиней наступает через 7-10 суток к болезни Ауески и продолжается до 6 месяцев. Противорожистый иммунитет вырабатывается к 25 суткам и продолжается свыше 6 месяцев. Помимо специфической профилактики необходимо проводить мероприятия, направленные на ликвидацию источников возбудителя инфекции, в частности, регулярно проводить очистку и дезинфекцию свинарников, летних лагерей, обеззараживать продукты убоя. Из дезинфицирующих средств против рожи эффективны 2%-ный раствор гидроокиси натрия, 3%- ный раствор фенола, 10%-ная хлорная известь. В случае появления рожи свиней в хозяйстве, все поголовье нужно тщательно обследовать. Больных животных лечат, через десять дней после выздоровления их переводят в общий свинарник, предварительно проведя дезинфекцию кожных покровов и конечностей, и вакцинировав всех наболевших животных. В неблагополучном хозяйстве вводят ограничения: запрещают ввоз и вывоз свиней и их перегруппировку, вывоз не обезвреженного мяса, полученного от вынужденно убитых животных, вывоз кормов, с которыми соприкасались больные свиньи. Навоз обеззараживают биотермическим способом. Ограничения снимают через 14 дней после последнего случая выздоровления больного животного, очистки и заключительной дезинфекции помещений, выгульных дворов и предметов ухода, а также после вакцинации всего поголовья свиней. В настоящее время для лечения и профилактики рожи свиней выпускают следующие биопрепараты: 1. Сыворотка против рожи свиней (Армавирская биофабрика, Краснодарская биофабрика, Орловская биофабрика); 2. Вакцина против рожи свиней депонированная (Армавирская биофабрика. Краснодарская биофабрика); 3. Вакцина живая сухая из штамма ВР-2 против рожи свиней (Армавирская биофабрика, Ставропольская биофабрика и др.). 4. Вакцина против рожи свиней из штамма ВР-2 жидкая (Омский биокомбинат) [4]. 7 Санитарная оценка продуктов животноводства при роже свиней Туши и продукты убоя от животных, больных и подозрительных по заболеванию, выпускать в сыром виде запрещается. При наличии дистрофических или патологических изменений в мускулатуре тушу и внутренние органы направляют на утилизацию. Если изменений нет, с продуктами убоя поступают по результатам бактериологических исследований на наличие сальмонелл. В случае их обнаружения туши обезвреживают проваркой, направляют на изготовление мясных хлебов, консервов по установленному режиму [7]. Внутренние органы подвергают утилизации. При отрицательном результате исследования тушу, непораженные внутренние органы, а также шпик можно направлять на приготовление вареных и варено-копченых колбасных изделий с соблюдением установленного режима термической обработки либо обезвредить их проваркой. Пораженные внутренние органы и кишечник утилизируют. Кровь, полученную от убоя животных, больных рожей свиней, разрешается перерабатывать на технические и кормовые продукты, путем проварки при температуре в толще массы не ниже 80°С в течение 2 ч при частом помешивании, а также на сухие животные корма. Шкуры необходимо дезинфицировать в крепком растворе поваренной соли (26%) с добавлением 1% соляной кислоты. Рабочие и ветеринарный персонал при переработке свиней, больных рожей, должны соблюдать меры личной профилактики. При порезе рук нужно обратиться в здравпункт, предварительно обработав место пореза настойкой йода. Помещение, где содержались больные животные, и место их убоя следует дезинфицировать горячим 2% раствором едкого натра, 5% раствором кальцинированной соды, осветленным раствором хлорной извести или 1% раствором формальдегида [9]. Заключение Таким образом в данной курсовой работе мы выяснили, что рожа относится к природно-очаговым болезням и имеет широкое распространение в нашей стране и в мире в целом. Наиболее подвержены заболеванию свиньи с трехмесячного возраста до года. Это обусловлено тем, что поросята до 40- дневного возраста имеют пассивный иммунитет, а взрослые свиньи обладают естественной резистентностью, которая связана с их латентным переболеванием или с профилактическими прививками. Источником возбудителя служат больные животные и свиньи - бактерионосители. Возбудитель обладает высокой устойчивостью во внешней среде и циркуляцией в природе, обеспечивающей постоянство резервуара возбудителя инфекции. Помимо этого, важную роль в распространении инфекции играют грызуны и птицы, а также мясные продукты, полученные от больных свиней, корма, почва, навоз и предметы ухода за животными, загрязненные бактериями рожи. Болезнь протекает сверхостро, остро, подостро и хронически, в виде спорадических случаев и энзоотических вспышек. Инкубационный период при роже обычно составляет до восьми дней. В жаркое время заболевание проявляется быстрее и протекает более тяжело. Диагноз устанавливают на основании комплексных данных и результатов лабораторных исследований. Эффективная борьба с этой болезнью возможна лишь путем проведения плановых повсеместных, общих и специфических, профилактических мероприятий. Общая профилактика заключается в строгом соблюдении ветеринарно -санитарных правил и технологических требований по размещению, уходу и кормлению свиней с целью получения и выращивания устойчивого молодняка. Особое внимание обращают на сбалансированность рационов по протеину, микроэлементам и витаминам, а также на профилактику теплового стресса. Систематически проводят уборку навоза, очистку помещений и территорию свинофермы, плановую дезинфекцию и борьбу с грызунами и мухами. Эффективными лечебными препаратами являются противотворожистая сыворотка и антибиотики (пенициллин, стрептомицин, окситетрациклин, экмоновоцинин, эритромицин и др.). Лучшие результаты получают при совместном введении сыворотки с антибиотиками. Специфическую терапию сочетают с симптоматическим лечением [2]. Список использованных источников Госманов Р. Г. Практикум по ветеринарной микробиологии и микологии : учеб.пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, А. А. Барсков. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 384 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/45680. – ISBN 978-5-8114-1625-7. – Текст : электронный. Костенко Ю.Г. Основы микробиологии, гигиены и санитарии на предприятиях мясной и пищеперерабатывающей промышленности / Ю. Г. Костенко, С. В. Нецепляев, Л. А. Гончарова. – Москва :Агропроиздат, 1991. - 176 с . Микробиология : учеб.пособие / Р. Г. Госманов, А. К. Галиуллин, А. Х. Волков, А. И. Ибрагимова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 496 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/112044.– ISBN 978-5-8114-1180-1. - Текст : электронный. Михалева Т. И. Микробиология пищевых продуктов : учеб.пособие / Т.И. Михалева. – Курск : Курская ГСХА, 2008.- Режим доступа: Локальная сеть, электронный каталог КурскойГСХА.- Текст : электронный. Мудрецова-Висс К. А. Микробиология, санитария и гигиена : учебник / К. А. Мудрецова-Висс, В. П. Дедюхина. – Москва : ИНФРА-М, 2010. - 400 с. : ил. Песнякевич, А. Г. Медицинская и санитарная микробиология : учебное пособие / А. Г. Песнякевич. — Минск : БГУ, 2017. — 231 с. — ISBN 978-985-566-452-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180420 Санитарная микробиология : учеб.пособие / Р. Г. Госманов, А. Х. Волков, А. К. Галиуллин, А. И. Ибрагимова. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 252 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/103139 . – ISBN 978-5-8114-1094-1. – Текст : электронный Санитарная микробиология : учебное пособие / Н. А. Ожередова, А. Ф. Дмитриев, В. Ю. Морозов [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-3890-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131032 Санитарная микробиология пищевых продуктов : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев, Г. Ф. Кабиров, А. К. Галиуллин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 560 с. — ISBN 978-5-8114-1737-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168756 Сахарова, О. В. Общая микробиология и общая санитарная микробиология : учебное пособие / О. В. Сахарова, Т. Г. Сахарова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-3798-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206942 Теппер Е.З. Практикум по микробиологии / Е.З. Теппер, В.К. Шильникова, Г.И Переверзева. – Москва:КолосС, 2004.– 312 с. Частная ветеринарно-санитарная микробиология и вирусология : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Р. Х. Равилов, А. К. Галиуллин [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-3593-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/206462 |