курсовая работа Ветеринарно санитарные мероприятия при ящуре. Ветеринарно санитарные мероприятия при бешенстве и ящуре. Курсовая работа тема Ветеринарносанитарные мероприятия при бешенстве и ящуре Работу

Скачать 208.28 Kb. Скачать 208.28 Kb.

|

|

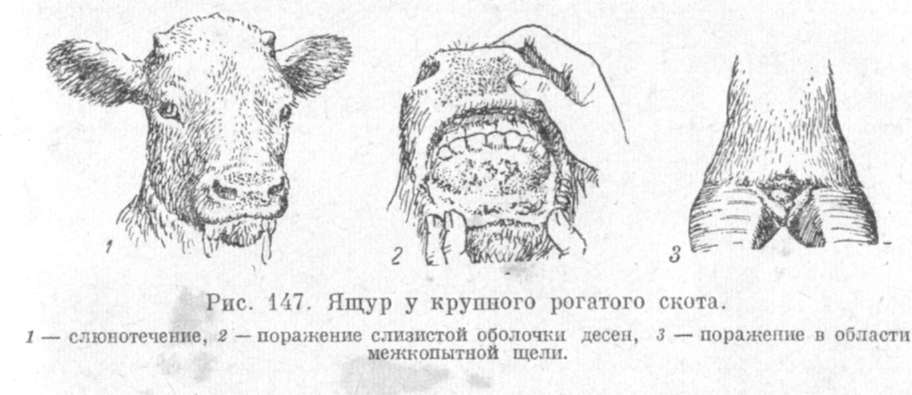

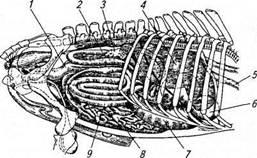

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Департамент научно-технологической политики и образования Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» («ФГБОУ ВПО «Ярославская ГСХА») Технологический факультет Кафедра «Ветеринарно-санитарная экспертиза» КУРСОВАЯ РАБОТА Тема: Ветеринарно-санитарные мероприятия при бешенстве и ящуре Работу выполнил: __________________ __________________ Работу проверил: _________________ Замечания ______________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ Оценка __________________________ Ярославль, 2021 Содержание Введение ………………………………………………………………………….3 Глава 1: Теоретическое изучение ящура и мероприятий по его профилактике и ликвидации………...………………………………………………………....….5 Возбудитель ящура и история его изучения……………………………..5 Клинические признаки и диагностика ящура…………………………....7 Мероприятия по профилактике и ликвидации ящура……………...…..11 Глава 2: Бешенство. Меры профилактики и ликвидации бешенства……….16 2.1. Этиология и диагностика бешенства……………………………………..16 2.2. Меры профилактики и ликвидации бешенства у крупного рогатого скота……………………………………………………………………………...19 Глава 3: Схема клинического исследования теленка, больного ящуром Заключение……………………………………………………………………...23 Библиографический список…………………………………………………....30 Приложения ……………………………………………………………………32 Введение Ящур – остро протекающая высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких парнокопытных животных, характеризующиеся лихорадкой и афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, бесшерстных участков кожи головы, вымени, венчика, межкопытцевой щели и сопровождающаяся нарушением движения; у молодых животных – поражением миокарда и скелетных мышц. Иногда ящуром болеют люди. Ящур подлежит обязательной регистрации как особо опасное заболевание. В последние годы ветеринария и практика достигли значительного прогресса в профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц. Однако некоторые инфекционные заболевания по-прежнему периодически наносят значительный экономический ущерб животноводству, одной из которых является ящур. Бешенство - одно из самых опасных и серьезных инфекционных заболеваний человека и животных. Гнев протекает с признаками поражения центральной нервной системы, характеризуется необычным поведением, неспровоцированной агрессией, параличом (полиенефаломиелит). Заболевания животных обычно заканчиваются смертью. Проблема борьбы с бешенством и по сей день остается одной из самых актуальных в мире. Особая опасность бешенства состоит в том, что не найдено эффективных средств лечения уже развившегося болезнетворного процесса. Поэтому запрещено лечить больных бешенством животных, немедленное уничтожение которых узаконено. Сказанное выше показывает огромную важность профилактики (вакцинации) бешенства и общих профилактических мер. Особое место занимает проблема бешенства, от которой ежегодно умирает от 3 до 6 тысяч животных. История изучения бешенства чрезвычайно интересна и богата многочисленными фактами, открытиями, которые, в конечном счете, привели к тому, что вследствие произошло изобретения надежных вакцин для предупреждения бешенства. Целью данной работы является – ознакомление с ветеринарно-санитарными мероприятиями при борьбе с ящуром и бешенством. Для достижения цели поставлены следующие задачи: Ознакомиться с историей возникновения бешенства и ящура Изучить меры профилактики (вакцинации) бешенства Рассмотреть клинические признаки ящура и методы его диагностики Изучить мероприятия по ликвидации ящура составить схему клинического исследования теленка, больного ящуром Глава 1: Теоретическое изучение ящура и мероприятий по его профилактике Возбудитель ящура и история его изучения Я́щур (рыльно-копытная болезнь) — острое вирусное заболевание из группы зоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек), характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эрозивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, а также кожи межпальцевых складок и околоногтевого ложа (11, 19). Первое упоминание о болезни животных ящуром было сделано в Италии (Fracastro, 1546). Заболевания животных, сопровождающиеся обильным слюноотделением, неоднократно наблюдались в ряде европейских стран в 17-19 веках. Вирусная природа ящура была установлена Леффлером и Фрошем (1898), а множественность (множественность) возбудителя была установлена Балле и Карре (1922), что имело большое практическое значение для разработки специфических диагностические инструменты. и профилактика заболеваний. Название болезни, по-видимому, русского происхождения, заимствовано из местного диалекта. Один из ведущих российских специалистов по ящуру, профессор А.Л. Скоморохов в своей монографии «Лихорадка и рот» (1952) сообщает, что в отечественной литературе с первой половины XIX века это заболевание описывается под названием "ящерица-ящерица". копытная болезнь »или« ящерица »крупного рогатого скота. В толковом словаре В.И. Даль (1882) утверждает: «Ящуръ - вызывает грубый глоссит у крупного рогатого скота, трещины на языке». А потом: «Ящуръ - кожа шершавая, кожа покрыта сыпью». В переводе с английского название болезни звучит как «повреждение конечностей и рта», с немецкого - «повреждение рта и копыт». В связи с этим в дореволюционной литературе ящур часто именовался «копытной болезнью». В дореволюционной России ящур был стационарной болезнью. Россия придает большое значение профилактике, которая ведет к устойчивому процветанию. Большой вклад в изучение болезни внесли советские ученые С.Н. Высемберкий, А. Скоморохов, В. Киндяков, 3.Ф. Амфитеатров, А.А. Свиридов, М. Рево, Л.С. Ратнер В., Онуфриев П., Дудников А.И., Собко А.И., Салажов Е.Л., Бойко А.А. и др. В некоторых странах заболевание носит характер эпизоотии (эпидемии животных), которая периодически рецидивирует. Вспышка ящура произошла в 2001 году в странах Северной Европы (в основном в Великобритании и Нидерландах) (4, 17-18). В некоторых странах вспышки ящура происходят регулярно. В нашей стране они наблюдались в основном в местах массового скота в военные и послевоенные годы; ящур может нанести серьезный экономический ущерб. Например, во время тайваньской вспышки типа 1 в 1997 году произошло более 6000 вспышек ящура, более 4 миллионов свиней умерли и были истреблены, а общий экономический ущерб составил около 10 миллиардов долларов. Со вспышкой ящура A22 в балканских странах в 1996 году экономические потери превысили 300 миллионов долларов. Ликвидация очага этого заболевания в Московской области в 1995 г. обошлась в 14,6 млрд руб. в ценах на тот период, в Приморском крае в 2000 году - 8,7 миллиона рублей. Количество вариантов вируса в природе нестабильно и увеличивается по мере эволюции возбудителя и совершенствования методов его классификации. Типы и варианты вируса ящура различаются иммунологически; каждый из них может вызвать заболевание у животного, невосприимчивого к другим типам и вариантам вируса. Вирус устойчив к эфиру и хлороформу, не инактивируется раствором 1% фенола, 75% этилового спирта и устойчив к воздействию лизола и толуола в концентрациях, убивающих ряд других вирусов и бактерий. Он чувствителен к изменениям pH среды (при pH менее 6 и более 10 загрязнение среды быстро исчезает). Устойчивость к вирусу значительно повышается, если он содержится в стенах, оттесненных сзади. На горных лугах может сохраняться до следующего пастбищного сезона; в сточных водах в холодное время года выживает до 103 дней, летом - 21 день, осенью - 49 дней. Вирус сохраняется до 50 дней на шерсти животных, до 100 дней на одежде и до 70 дней в помещении. Вирус ящура инактивируется в молоке при 65 ° C за 30 минут, при 70 ° C за 15 минут и при 80-100 ° C за секунды. (3,96). В соленых и копченых продуктах хранится до 60 дней. Вирус обладает высокой устойчивостью к химическим веществам, а растворы отбеливателя, фенола и креолина, которые часто используются для дезинфекции, уничтожаются за несколько часов. Лучшими дезинфицирующими средствами являются растворы формальдегида (2%) и гидроксида натрия (1-2%), которые негативно действуют на вирус ящура в течение первых 15-30 минут. Клинические признаки и диагностика ящура Почти 100 видов копытных животных восприимчивы к вирусу ящура. Наиболее уязвимыми являются крупный рогатый скот с почти 100% заболеваемостью. Свиньи также были очень восприимчивы к вирусу ящура, за ними следовали овцы и козы. Олени, буйволы и верблюды менее чувствительны. К диким копытным относятся лось, сайгак, олень, кабан, жираф, бизон, лама и т. Д. Люди, страдающие ящуром, который играет очень важную роль в распространении ящура. Другие виды животных (собаки, кошки, крысы) встречаются крайне редко. Лошади и птицы обычно нечувствительны. Чувствительны животные всех возрастов, но более чувствительны молодые, тучные и сытые животные. В лабораторных условиях вирус ящура может инфицировать морских свинок, мышей и кроликов. Люди (дети) подвержены ящуру. Источником возбудителя инфекции являются животные с ящуром и носители вируса. Перенос вирусов у крупного рогатого скота может длиться от 240 до 400 дней. Длительная транспортировка овец - до 330 суток. Вакцинация не предотвращает перенос вирусов. Вирус выделяется во внешнюю среду со всеми выделениями и выделениями (слюна, молоко, кал, моча). Слюна особенно богата вирусами. С эпизоотической точки зрения важно, чтобы вирус выделялся из организма животных в инкубационный период болезни. Факторы передачи включают остатки корма, загрязненные вирусами, воду, подстилку, навоз, предметы обслуживания, транспорт и т. Д. (3,99). Животные вирусоперенесчики - собаки, кошки, лошади, домашние и дикие птицы и т. Д. Могут переносить возбудитель на значительные расстояния. В распространении ящура особую роль играют продукты и сырье животного происхождения: молоко, мясо, кожа, шерсть и др. Заболевание носит сезонный характер. Чаще всего ящур возникает осенью и зимой. Это связано с большей сохранностью вируса в холодное время года и периодом более интенсивных продаж, закупок животных, доставки в холодильник и т. Д. Ящур в некоторых случаях носит стационарный характер, что в большинстве случаев связано с низкой эффективностью принимаемых мер по ликвидации болезни и передаче вируса леченным животным (обычно овцам). Вирус попадает в организм животного разными путями (воздушно-капельным путем, с пищей, при прямом контакте). Поскольку он в основном дерматропный, он находит оптимальные условия для размножения в средних слоях слизистого эпителия или в безволосых участках эпидермиса. В этих местах размножается вирус ящура, в результате чего образуются так называемые основные продукты питания. Обычно их бывает один или два. В содержимом респондера содержится возбудитель в высокой концентрации, его инфекционный титр может достигать 10-10. Из основной пищи вирус попадает в кровоток лимфогенным путем, что облегчает перенос вируса в другие органы и ткани. Через 48 часов после заражения, на фоне генерализованной лихорадки, в так называемых излюбленных местах - безволосых участках кожи (носовое зеркало, ноздри, вымя), в полости рта, пищеводе, рубцах и на коже в области копыт и у свиней со вторичным молочником в области и конечностях. При злокачественном ящуре вирус проникает в скелетные мышцы и сердце, размножается там, вызывая функциональные нарушения сердца и дефекты тканей. Инкубационный период ящура длится от 2 до 7, а иногда и до 14-21 дней. Зараженные животные в этот период уже выпускают вирус во внешнюю среду и представляют угрозу для других животных. У крупного рогатого скота ящур бывает доброкачественным и злокачественным. При легком течении основной симптом заболевания - снижение аппетита. Затем возникает лихорадка, температура тела поднимается до 40,5-41,5 ° С. Животные подавлены, отказываются от еды, учащаются пульс и дыхание, резко снижается выработка молока. В начальной стадии заболевания слизистая рта сухая, горячая, наблюдается ее гиперемия (3, 104). Через 2-3 дня после повышения температуры тела появляется молочница (пузырьки) во рту, на языке, крыльях носа, а иногда и в носовом зеркале, сначала заполненном прозрачной, а затем мутной жидкостью. Из-за поражения ротовой полости, вымени и нижних конечностей возникают расстройства пищевого поведения, иногда диарея, хромота, похудание. Выздоровление обычно наступает в течение 3-4 недель. Подобные симптомы ящура наблюдаются у овец и коз, но у этого вида животных течение болезни более легкое. У свиней с ящуром поражаются конечности и бинты, а у выращенных свиноматок поражается вымя. Заболевание конечностей сопровождается хромотой и часто провисанием копыт. Смертность поросят-сосунов от ящура может достигать 60-80%. Иногда у крупного рогатого скота и свиней наблюдается тяжелое злокачественное течение ящура. Сопровождается сильной слабостью, депрессией, тремором, учащенным дыханием и пульсом. Иногда выздоровевшие животные внезапно испытывают серьезное ухудшение состояния и внезапную смерть из-за паралича сердца. Особенными признаками ящура крупного рогатого скота являются афтозные поражения слизистой оболочки рта, реже кожи межпальцевой щели, венчика, груди, носового зеркала. Язвы можно обнаружить на слизистой оболочке рубца, реже на заднем проходе и влагалище, а в исключительных случаях - на коже туловища. У свиней язвы во рту встречаются редко, чаще всего они регистрируются на кожных пятнах, венчике и межпальцевой щели. У мелких жвачных язвы во рту могут быть небольшими. Довольно часто у овец поражается кожа венчика, межпальцевой щели и крохи. Язвы могут быть разного размера от булавочной головки до куриного яйца (8, 23). Также при ящуре часто поражаются сычуг и кишечник. У них бывает катаральное воспаление, которое часто принимает геморрагический характер. Кроме того, сычуг может содержать темно-коричневые корки и язвы. Стенки и содержимое спины (лимфа) отправляются в лабораторию для исследования слизистой оболочки языка (крупный рогатый скот), пластыря (свиньи), кожи венчика и межпальцевой щели (крупный рогатый скот и мелкие жвачные животные, свиньи), верблюды и другие виды, подверженные ящуру). При отсутствии спины во время тепловой реакции животных берут образцы крови, а также лимфатические узлы головы и глоточного кольца, поджелудочной железы и сердечной мышцы (трупы молодых животных) для выделения вируса. все виды животных). Язвы и лимфу берут в количестве не менее 5 г. Диагноз ящура считается окончательно установленным на основании лабораторных исследований в одном из следующих случаев: выделение и идентификация вируса; обнаружение соответствующего антигена; обнаружение и идентификация постинфекционных антител. Диагноз обязательно должен включать определение типа вируса ящура и его подтипа, вызвавшего заболевание у животных (8, 25). Мероприятия по профилактике и лечению ящура В 2018 году Минсельхоз РФ разработал ветеринарные правила проведения профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантинных и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию вспышек ящура. , из которых можно выделить наиболее важные с точки зрения профилактики и профилактики заболевания: Для предотвращения возникновения и распространения ящура физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие (владеющие) восприимчивыми животными (далее: владельцы восприимчивых животных), обязаны не допускать загрязнения животных отходами; по требованию специалистов учреждений и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее - специалисты Государственной ветеринарной службы), предоставлять для обследования восприимчивых животных; Избегайте смешивания животных, восприимчивых к разным стадам, во время выпаса и воды. Для профилактики ящура специалисты государственной ветеринарной службы вакцинируют животных, подверженных ящуру, вакцинами в соответствии с инструкциями по применению. До получения результатов диагностических исследований на ящур владельцы восприимчивых животных обязаны: прекратить все передвижения и перегруппировки восприимчивых животных; прекратить вывод и вывоз из хозяйства животных всех видов, в том числе птиц; прекратить убой восприимчивых животных; прекратить вывоз молока и продуктов убоя восприимчивых животных; прекратить заготовку кормов, вывоз кормов, инвентаря, материалов и иных материально-технических средств; запретить посещение хозяйств физическими лицами, кроме персонала, обслуживающего восприимчивых животных, и специалистов госветслужбы; оборудовать ограждение (в случае отсутствия ограды) территории хозяйства с единственным входом-выходом (въездом-выездом); обеспечить постоянную дезинфекционную обработку и смену одежды и обуви персонала при выходе с территории хозяйства; запретить въезд и выезд транспортных средств, не задействованных в обеспечении жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории хозяйства. При входе (въезде) в хозяйство должна оборудоваться площадка для подвоза кормов для животных (далее - оборудованная площадка); обеспечить проведение ежедневной дезинфекции помещений хозяйства; обеспечить дезинфекционную обработку всей поверхности транспорта при выезде с территории хозяйства (9, 3). При подозрении на ящур специалисты государственной ветеринарной службы должны брать пробы биологического и / или патологического материала в следующем порядке: У восприимчивых животных следует брать стенки и содержимое кормы со слизистой оболочки языка, (свиного) пятна, кожи макушки и межпальцевой (межпальцевой) щели в количестве не менее 5 граммов. При отсутствии корма образцы крови следует брать у восприимчивых животных в период первичной или вторичной виремии; Из тел всех видов восприимчивых животных лимфатические узлы головы и глоточного кольца, поджелудочную железу и сердечную мышцу без признаков разложения следует брать в количестве не менее 10 граммов. Образцы патологического материала следует поместить во флаконы с завинчивающейся или заземленной пробкой и заморозить, а при отсутствии условий для замораживания - наполнить консервирующей жидкостью. Для кормовых стенок консервирующая жидкость должна состоять из равных объемов нейтрального глицерина и 0,85% раствора хлорида натрия или среды для культивирования клеток (без сыворотки). Остальные материалы следует консервировать растворами антибиотиков из расчета 500-1000 ЕД на 1 миллилитр или 1 грамм материала. Если невозможно получить образцы биологического материала в количестве, указанном во втором абзаце данного раздела, биологический материал необходимо отправить в максимально возможном количестве. В сопроводительном письме должны быть указаны дата, время сбора, дата последней вакцинации восприимчивых животных против ящура, номер партии использованной вакцины, производителя вакцины, адрес места сбора, список образцов, основания подозрения на ящур, адрес и контактные телефоны специалиста службы государственной безопасности, производившего отбор проб. Пробы биологического и (или) патологического материала должны быть доставлены в лабораторию специалистом госветслужбы. (Приложение 1). В эпизоотическом очаге: а) запрещается: лечение больных восприимчивых животных; посещения территории посторонними лицами, за исключением персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по содержанию восприимчивых животных, специалистов государственной ветеринарной службы и персонала, задействованного в ликвидации эпизоотической вспышки, людей, живущих и (или) временное пребывание на территории, признанной эпизоотической; ввоз и вывоз животных всех видов, в том числе птиц; экспорт молока; убой восприимчивых животных и экспорт продуктов их убоя; приготовление и удаление кормов, с которыми могли контактировать животные, подверженные заболеваниям; вывод инвентаря и других материально-технических средств; въезд и выезд любого вида транспорта (кроме транспорта, предполагающего меры по ликвидации эпизоотической вспышки и (или) по обеспечению жизни людей); пасутся, передвигаются, перегруппировываются восприимчивые животные; сбор, обработка, хранение и использование спермы, яиц и эмбрионов для искусственного оплодотворения восприимчивых животных; (9, 4). Удаление восприимчивых животных осуществляется под контролем специалистов государственной ветеринарной службы. Уничтожение отчужденных восприимчивых животных осуществляется бескровным методом на территории эпизоотической вспышки. Туши мертвых и убитых уязвимых животных уничтожают сжиганием. Молоко, полученное при эпизоотической вспышке, уничтожается Помещения для содержания восприимчивых животных и другие объекты, с которыми они контактировали, бойни, другие сооружения и оборудование, транспортные средства, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными подлежат ежедневной дезинфекции в эпизоотическом очаге. Для дезинфекции используется 3% раствор гидроксида натрия или калия или 3% серно-карболовая смесь, или 20% свежая известь, или осветленный раствор отбеливателя или гипохлорита натрия, содержащий не менее 3% активного хлора или 4% раствора формальдегида или 1% раствора. использовал. Раствор глутаральдегида и других средств с инактивирующим действием против вируса применяют согласно инструкции по применению. Реализация мяса восприимчивых животных разрешена на территориях, свободных от ящура с вакцинацией, по решению федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора при зонировании ящура и ящура (9, 5). Глава 2: Бешенство. Меры профилактики и лечения 2.1. Этиология и диагностика бешенства Болезнь известна с глубокой древности, так в кодексе законов Вавилона (2300 лет до н.э.) есть упоминание о гидрофобии; в произведениях древних греков Гораций, Аристотель (4 век до н.э.) и других; в произведениях художников рисунки, изображающие бешеных собак. Аристотель в своих трудах высказывает мысль о передаче болезни животным или человеку через укусы собак. Даже название Rabies Lyssa (греч.) отражают главный клинический признак болезни и переводится, как неистовство, безумная ярость. Вирус, выделенный от животных разных видов, проявляет неравномерную вирулентность, наиболее опасный вирус исходит от волка или собаки; послабее - конь, человек, бык, баран. Вирус растет в живых клетках, накапливая большое количество вируса (при производстве вакцин) и напрямую заражая животных в головном мозге. Изменчивость - одно из важнейших биологических свойств вируса бешенства. Пример тому - фикс вирус, который отличается по свойствам от эпизоотического ("уличного"): 1) коротким инкубационным периодом у зараженных животных - 4 - 7 дней, (уличный 12-25 дней); 2) фикс вирус - обладает повышенным нейротропизмом; 3) почти не выделяется со слюной; 4) тельца Бабеша-Негри обнаруживаются чрезвычайно редко; 5) болезнь протекает в паралитической форме; 6) в естественных условиях этот вирус передаваться не может; 7) некоторые штаммы фикс вируса непатогенны даже для кроликов. Кроме фикса вируса в природе существуют 5 групп вирусов, отличающиеся по патогенности и, вызывающие дикование у животных, но человек к ним не восприимчив (1, 387 – 389). Вирус бешенства не устойчив к высоким температурам (t - 50 ° C неактивен через 1–1,5 часа, 60 ° C - от 5 до 10 минут, 80–100 ° C - мгновенно). Низкие температуры удерживают вирус, потому что ферментативные процессы приостановлены (при 4 ° C в кусочке мозга - несколько месяцев, - 20-40 ° C - несколько лет (5)). Сублимированный - 3-4 года. Под воздействием ультрафиолетовых лучей вирус погибает за 5 минут, прямые солнечные лучи быстро инактивируются. Химические препараты: 5% раствор NaOH, формалин, 3-5% раствор соляной кислоты уничтожают вирус за 5-10 минут, эфир - 120 часов, 1% раствор перманганата калия - 20 минут, раствор хозяйственного мыла быстро уничтожает вирус. Вирус устойчив к фенолу, йоду, антибиотикам. 1%-ный фенол инактивирует вирус через 8 недель при t - 4°C, 18-20°C - через 14 дней. Вирус бешенства устойчив к разложению и распаду, в мозгу трупа животного он умирает через 5-90 дней, в мозге трупа, закопанного на глубине 1 метра, вирус остается вирулентным в течение 5 недель. Трупы животных, убитых бешенством, особенно опасны в холодное время года (2, 84). Теплокровные животные всех типов подвержены бешенству, врожденному иммунитету у хладнокровных рыб - рыб, лягушек, змей, но вирус сохраняется в их организме длительное время. Наиболее уязвимы крысы и крупный рогатый скот. Умеренно восприимчивы - овцы, козы, лошади. Независимо от породы и пола животного, молодые животные более чувствительны, потому что они менее защищены из-за отсутствия иммунитета. У него более короткий инкубационный период. Источником возбудителя бешенства являются больные животные, выделяющие вирус в основном со слюной. В условиях городской неистовства источником возбудителя являются бездомные и бездомные собаки; степень распространения болезни зависит от ее количества. При этом следует учитывать, что больная собака может передать болезнь в 20-80 км от места заражения. Места скопления пищевых отходов привлекают в города множество бездомных собак, что очень опасно. В большинстве случаев вирус проникает через поврежденную кожу или слизистые оболочки; неповрежденная кожа непроницаема для вируса. Распространение и размножение возбудителя зависит от характера повреждения ткани и места его внедрения; особенно важную роль играет иннервация пораженного участка. Чем богаче нервными окончаниями ткань в области ворот инфекции, тем больше вероятность развития заболевания. Вирус размножается в головном мозге. После того, как вирус достигает определенной концентрации вдоль нервных волокон, он попадает во внутренние органы. Чем ближе орган находится к голове, тем раньше вирус проникает в орган, вызывая генерализацию процесса, охватывающего всю автономную и периферическую нервную систему. Затем он достигает слюнных желез и слюны (6, 135 – 137). Инкубационный период разной продолжительности - от 10-14 дней до 3 месяцев, а иногда до 18 месяцев. Клинические формы бешенства бывают нескольких видов. Абортивная - после появления типичных признаков наступает выздоровление. Атипичная - хроническая с прогрессирующим исходом, атрофией мускулатуры. Буйная (наиболее типична): три периода - предвестников, возбуждения и параличей. Тихая - менее выражен или отсутствует период возбуждения. У сельскохозяйственных животных абортивное течение наблюдают редко, оно заканчивается либо выздоровлением, либо возвратным бешенством. У крупного рогатого скота для бунта характерны стремление порвать поводок, хриплый рев, безудержное движение вперед. Животные падают на землю, бросаются на людей и других животных. Слюнотечение, глаза открыты, зрачки расширены. Гнев сменяется состоянием покоя, развиваются параличи нижней челюсти, языка, мышц задних конечностей. У овец заболевание сохраняется, как и у крупного рогатого скота, но возбуждение менее выражено. Паралич развивается быстро, смерть наступает через 3-5 дней, козы умирают через 3-8 дней. У свиней болезнь обычно выражена ярко. Наблюдаются слюнотечение, извращенный аппетит и агрессивность. Иногда свиньи ходят с отведенными назад передними лапами. Паралич развивается быстро, и животное умирает в течение 2–4 дней (6, 142). Предварительный диагноз ставится на основании клинических, эпизоотических и патологических данных. Учитывается уровень бешенства в районе и история укусов животных. Клинические симптомы типичны: возбуждение, агрессия, слюноотделение, паралич глотки, гортани и нижней челюсти. Однако окончательный диагноз ставится только на основании результатов лабораторных исследований, и его точность зависит от правильного выбора и транспортировки материала. 2.2. Меры профилактики и ликвидации бешенства у крупного рогатого скота У крупного рогатого скота инкубационный период заболевания длится от двух месяцев до одного года. Болезнь может долгое время не проявляться – но, проявившись, прогрессирует в течение 5–6 суток. При заражении бешенством могут проявляться следующие симптомы: Повышение температуры тела. Угнетённое поведение. Корова отказывается от корма. Резкое снижение веса. Периодичные судороги, шатание и спазмы мышц. Дальнейшее проявление бешенства развивается в двух направлениях: бывают буйная и спокойная разновидности. При буйной форме у больного животного наблюдается: резкие движения, попытки вырваться на свободу, удары о стену; агрессивное поведение, повышенная раздражительность по отношению к другим коровам и собакам; корова хрипло ревет; характерная одышка и недостаточная реакция на свет; Корова откусывает раны, ест несъедобную пищу (камни, дерево). При параличе, который является последней стадией заболевания, у больного животного падает нижняя челюсть, атрофируются мышцы глотки и язык. Кроме того, перестают функционировать задние конечности, а значит, движение практически прекращается (7, 158). Спокойная или парализующая форма чаще встречается у крупного рогатого скота. В фазе покоя коровы не проявляют агрессии, становятся вялыми, резко худеют и сворачиваются в темное место. Фаза паралича начинается быстро, и у коровы ломаются челюсть, горло и круп. Глотать сложно, поэтому корова отказывается от еды. Ветеринар может поставить диагноз, проверив характерное болезненное поведение и выполнив лабораторные исследования. Всех животных с подозрением на инфекцию, а также тех, которые контактировали с пациентами, следует изолировать и затем направить к врачу для обследования. При диагностировании высокое содержание вируса обнаруживается в коре головного мозга сельскохозяйственных животных. К сожалению, вероятность смерти для зараженного бешенством человека стопроцентная. Это заболевание не поддается лечению, поэтому забивают изолированное животное или все стадо (если есть подозрение на заражение остальной части стада). После убоя трупы сжигают или отправляют в лабораторию для утилизации. Помещение, в котором содержится больной скот, дезинфицируют раствором едкого натра и формальдегида. При обнаружении бешенства вводится карантин. Они также проверяют других животных в непосредственной близости от инфекции: изолируют на десять дней и ищут поведенческие симптомы. Если нет причин беспокоиться о здоровье домашнего скота, его возвращают в изолятор. Категорически запрещено употреблять в пищу молоко и мясо зараженного животного, так как таким образом болезнь может передаться человеку. Но стоит оговориться: можно есть мясо коровы, подозреваемой на бешенство и вакцинированной от бешенства. Это может определить только ветеринар. То же и с молоком - только если факт заражения не доказан, и корова вакцинирована, можно пить ее молоко. Заражение человека от сельскохозяйственных животных может произойти при употреблении в пищу мяса больной коровы, не прошедшей необходимую термическую обработку (7, 162). Крупный рогатый скот вакцинируется от бешенства для предотвращения и защиты домашнего скота от вируса. Первую вакцину делают теленку в 6-месячном возрасте. Следующая вакцинация проводится каждые 2 года. Если в районе объявлен карантин по бешенству, крупный рогатый скот можно вакцинировать раньше. Препарат вводят внутримышечно. Количество вакцины в одной инъекции - 1 мл. Храните вакцину в теплом сухом месте. Его нельзя заморозить. При протечке флакон следует залить кипятком и оставить в кипящей воде на 5-10 минут для дезинфекции. Помимо вакцинации, существуют дополнительные способы борьбы с развитием бешенства: создание безопасных условий для защиты от нападений диких животных; уничтожение диких животных; вакцинация собак, используемых для защиты домашнего скота; систематический привив здорового скота; следить за стадом, подозреваемым в заражении, для раннего обнаружения вируса. От бешенства нет лекарства. При выявлении больных животных их срочно изолируют и уничтожают согласно требованиям санитарных норм. Единственная эффективная профилактика - вакцина от бешенства. Он позволяет запустить механизм выработки антител, которые быстро нейтрализуют вирус при его попадании в организм. В результате введения препарата в организме коровы наблюдаются биохимические процессы, снижающие восприимчивость клеток организма к возбудителю. Современные вакцины производятся на основе штамма вируса Paster / RIV, который имеет активность более 2 МЕ. Дозировка вакцины - 1 мл. Препарат вводят внутримышечно. Перед вакцинацией необходимо провести ветеринарный осмотр для оценки общего состояния животного: вакцинируют только здоровых коров в возрасте 6 месяцев, а затем каждые 2 года (6, 129). Необходимость регулярной профилактики бешенства крупного рогатого скота позволяет не только предотвратить гибель животных, но и защитить людей, контактирующих с животными и потребляющих молочные и мясные продукты. После выявления инфицированных коров их нельзя вывозить с фермы, а молочные продукты, полученные от крупного рогатого скота, уничтожаются. Глава 3: Схема клинического исследования теленка, больного ящуром Определение габитуса – внешний вид животного: Положение тела – статическое. Телосложение – слабое. Конституция – грубая. Упитанность – удовлетворительная. Темперамент – флегматичный, животное не агрессивное, спокойное, нрав добрый. Исследование кожи: Состояние кожи и волосяного покрова исследуются методом осмотра и пальпации. Состояние волосяного покрова: Животное грязное, но на незагрязненных участках шерсть блестящая, примерно одинаковой длины (короткая). Волосы легко выдергивается, что, скорее всего, указывает на сезонную линьку, при пробе на сгибание – волос эластичный. Физиологические свойства кожи: Кожа эластичная. Температура кожи на симметричных участках одинаковая. Влажность умеренная, запах от кожи умеренно-специфический. Толщина кожной складки 10 мм. Исследование видимых слизистых оболочек: Исследуются методом осмотра и пальпации. Конъюнктива матово-красная, влажная, блестящая, склера бледно-розовая. Слизистая оболочка носовой полости – влажная, гиперемирована, целостность не нарушена. Обнаружены прозрачные водянистые необильные истечения из носовой полости (из двух ноздрей), сыпей, наложений, инородных тел не обнаружено. Слизистая оболочка ротовой полости: для исследования необходимо пальцами левой руки, находящимися в носовых отверстиях животного, приподнять голову, а правую руку ввести по беззубому краю в ротовую полость, захватить язык и вытянуть его изо рта в сторону: Обилие слюны, обнаружены язвы (афты) на внутренней поверхности нижней и верхней губы, десны, языка и щек изнутри. (Приложение 2). Слизистая оболочка влагалища. При исследовании влагалища раскрывают половые губы большим и указательным пальцами. Слизистая оболочка преддверия влагалища гиперемирована (в норме – бледно-розовая), припухшая, блестящая, влажность - умеренная. Наложений, инородных тел, сыпей и повреждений нет. Исследование лимфатических узлов: Исследуются поверхностные путем осмотра и пальпации. Лимфатические узлы в состоянии нормы – округлые, мягкой формы. Температура тела. Измерение температуры проводилось в прямой кишке ртутным термометром. Температура тела теленка немного выше нормы 39 ºС. Шерстный покров расположен потоками. Пищеварительная система: при исследовании органов пищеварения применяют как общие методы — осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию, так и специальные — зондирование, руменографию, гастроскопию, рентгеноскопию, рентгенографию, ректоскопию, лапароскопию, эхотомо-скопию, пробный прокол, лабораторный анализ содержимого пред-желудков и желудка, кала и др. (Приложение 3). Аппетит: в ходе наблюдения за животным во время приема пищи, выявлен: очень сниженный аппетит, не съедает положенную по нормам порцию, жует медленно, безразлично воспринимает корм, во время вечернего кормления отмечается упорный отказ от корма, уменьшенная жажда, Расстройство глотания (дисфагия) Затрудненное глотание Жвачка, сопровождаемая беспокойством и стонами Громкая отрыжка Ректальным методом определяют локализацию и характер патологического процесса, чувствительность органов тазовой и брюшной полостей, оценивают перистальтику кишечника, характер содержимого кишечника и рубца, степень их наполнения. Однако возможности ректального исследования ограничены, так как удается пальпировать только ту часть кишечника, которая подходит к тазовой полости и частично рубец. Выявлен общий метеоризм, скопление жидкости в брюшной полости Исследование преджелудков и сычуга: у жвачных животных рубец (rumen) занимает всю левую половину брюшной полости. Его состояние определяют с помощью осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации и дополнительных методов (руменографии, анализа содержимого рубца и т. д.). Осмотр. Осматривают не только левую половину брюха, где располагается рубец, но и правую, сравнивая их между собой. Определяют форму живота, его объем, состояние голодных ямок, обращая внимание на движение брюшной стенки в области левой голодной ямки (волнообразное), обусловленное сокращениями рубца. В норме у животных до кормления обе половины брюха приблизительно одинаковы по объему. После кормления левая половина несколько увеличивается и левая голодная ямка выравнивается. При внимательном наблюдении у здоровых животных за областью левой голодной ямки можно заметить, как периодически изменяется положение брюшной стенки (она то, приподнимается, то опускается), что особенно хорошо проявляется после кормления. Отмечена запавшая левая голодная ямка и весь живот подтянут Заметное уменьшение сокращения рубца Исследование мочевыделительной системы : наблюдается редкое мочеиспускание (олигакиурия) — характеризуется длинными промежутками между мочеиспусканиями, что встречается при чрезмерном потении, поносах, расстройствах глотания, недостатке питьевой воды. Исследование почек. В ветеринарной практике почки чаще исследуют путем осмотра, пальпации и перкуссии. Особое значение придают результатам лабораторного анализа мочи. С помощью пальпации определяют положение, форму, размер, консистенцию и чувствительность почек. Применяют проникающий и толчкообразный способы пальпации, при наружном и внутреннем (ректальном) исследовании. Приемы пальпации зависят от вида исследуемого животного. Выявлено изменение рельефа почек Лабораторные исследования: анализ крови. Кровь для исследований берут из яремной вены. Исследуют либо нативную (свежую) кровь, либо стабилизированную. По данным исследования крови – увеличение содержания лейкоцитов, это свидетельствует об усилении деятельности лейкопоэтического аппарата в связи с наличием воспалительных процессов в организме , незначительном увеличении базофилов, что может свидетельствовать о наличии гельминтозов или о недокорме животного; уровень гемоглобина ниже нормы – 81 (при норме 90-120), т.е. наблюдается олигохромемия, возникающая вследствие анемий при дефиците железа, витамина В12 и йода, при алиментарном истощении, ряде инфекционных болезней. (Приложение 4). На двух конечностях обнаружены болезненные припухлости, из-за которых появилась хромота при ходьбе Диагноз ставится комплексно с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков болезни, патологоанатомических изменений и обязательных результатов лабораторных исследований, исследование крови. Для лабораторного исследования отправляются стенки и содержимое свежих афт (лимфу), пробы крови в момент лихорадки у животного, пищеводно-глоточная слизь, взятую с помощью рото-желудочного зонда и пробы сывороток крови (не ранее 14 суток после появления клинических признаков болезни). Материалы для исследования отправляются с сопроводительным письмом с подробным описанием эпизоотической ситуации в хозяйстве. В заключении о состоянии животного следует узазать отклонения от нормы. На основе этих данных можно поставить предварительный диагноз – ящур. Заключение В России и некоторых других странах для профилактики ящура успешно используют инактивированные вакцины, которые через 2–3 недели после прививки создают у животных иммунитет к заболеванию. Для иммунизации КРС, МРС, буйволов, яков, верблюдов применяют сорбированные (ГОА-сапониновые) вакцины, а для свиней — эмульсионные. Вакцины могут быть моно-, би-, трех- и четырехвалентные. Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных (ВНИИЗЖ) производит сорбированные и эмульсионные, а Щелковский биокомбинат в Московской области — сорбированные вакцины. В хозяйствах, где сорбированные вакцины ранее не применяли, с профилактической целью иммунизируют всех животных независимо от возраста. Ревакцинацию проводят через 1,5–2 мес., а затем взрослое поголовье иммунизируют через каждые 6 мес., молодняк — через каждые 3 мес. до достижения 18-месячного возраста. В неблагополучных пунктах и угрожаемой зоне животных прививают двукратно с интервалом 10–20 дней. Молодняк, родившийся от иммунизированных животных, вакцинируют с 4-месячного возраста через каждые 3 мес. до 18-месячного возраста. С 2000 года Россия благополучна по ящуру. Как известно, в настоящее время в мировой практике существует три основные системы мероприятий для профилактики и борьбы с ящуром: отказ от политики вакцинации животных, а при возникновении ящура – убой всех восприимчивых животных в очагах; отказ от профилактической иммунизации животных, а в случае возникновения ящура – уничтожение больных животных с осуществлением кольцевой вакцинации. С начала нашего века и до сих пор ученые изучают вопросы и совершенствуют методы диагностики бешенства. Иммунитет у животных образуется через 10 дней после вакцинации, при этом в крови появляется вирус, нейтрализующий антитела. Сущность искусственной иммунизации при бешенстве сводится к активной выработке антител, которые нейтрализуют вирус в месте проникновения его в организм и до внедрения в нервные элементы или при вынужденной иммунизации нейтрализуют вирус по пути у центральной нервной системе. Вакцинация - самый надежный способ защиты поголовья от внезапной смертельной болезни. В ходе работы была достигнута поставленная цель - ознакомление с ветеринарно-санитарными мероприятиями при борьбе с ящуром и бешенством. Библиографический списокАндреева В.А. Бешенство: естественная история на рубеже столетий. - Москва: Мир, 2016. - 908 c. Барышников П.Н. Бешенство животных / Барышников Петр, Константин Андрейцев и Галина Фёдорова. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2014. - 136 c. Березин В.В. Ящур животных: Науч.-произв. Справочник / ЦНСХБ РАСХН, Всерос. НИИ защиты животных; отв.ред. Палилова И.Г.: М., 2002 – 183 с. Гусев А.А., Захаров В.М., Бабиков Т.З. «Ящур – проблема мировая», Ветеринарная газета, 2000, 21 с. Жаров А.В., Шишков В.П., Жаков М.С., Паталогическая анатомия сельскохозяйственных животных. – 4е издание – М.: КолоС, 2003.- 568 с. Мовсеянц А.А. Современные проблемы бешенства. Ветеринарные и медицинские аспекты зооантропонозов. 2003, 321 с. Общепонятное наставление о бешенстве. - М.: Типография Министерства Внутренних Дел, 2015. - 604 c. Рахманов А.И., Ящур и его профилактика, журнал "Животноводство России" 2009 г, 32 с. «Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром». 27.10.2016 (Электронный ресурс). https://akademichesky.mos.ru/ads/detail/4055766.html «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура»/МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ /ПРИКАЗ от 6 декабря 2018 года N 564 (Электронный ресурс) http://docs.cntd.ru/document/551910975 Ветеринарный Энциклопедический Словарь создан на основе книги "Ветеринарный энциклопедический словарь" М.: "Советская Энциклопедия". 1981 (Электронный ресурс). http://www.cnshb.ru/AKDiL/0006/default.shtm Приложение 1 «Форма сопроводительного документа к патологическому материалу  Приложение 2 «Исследование ротовой полости у КРС»  Приложение 3 «Топография органов брюшной полости крупного рогатого скота справа». (1 — слепая кишка; 2 — двенадцатиперстная кишка; 3 — поджелудочная железа; 4—печень; 5— пищевод; 6—сетка; 7—сычуг; 8— петли тощей кишки; 9—ободочная кишка).  Приложение 4 «Бланк исследование крови телят»  |