Савельев кам (1). Курсовой проект Геодезическое обоснование с элементами проектирования автодороги в Волгоградской области, Камышинский район

Скачать 1.33 Mb. Скачать 1.33 Mb.

|

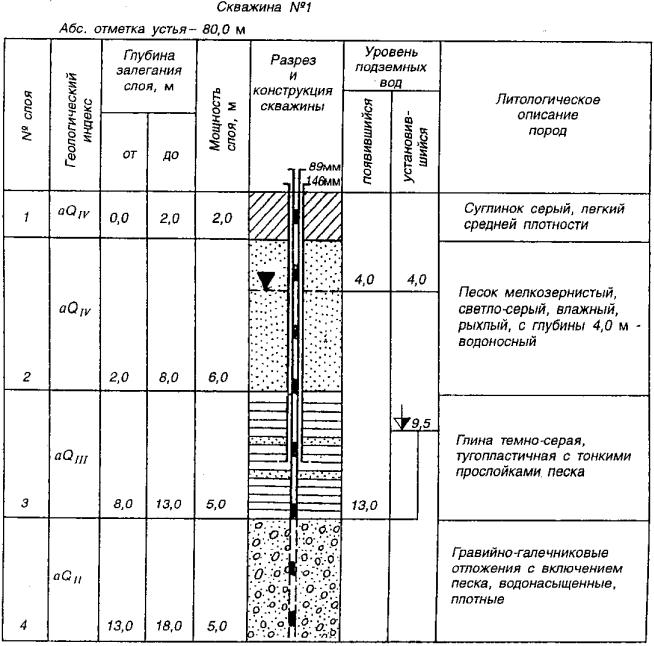

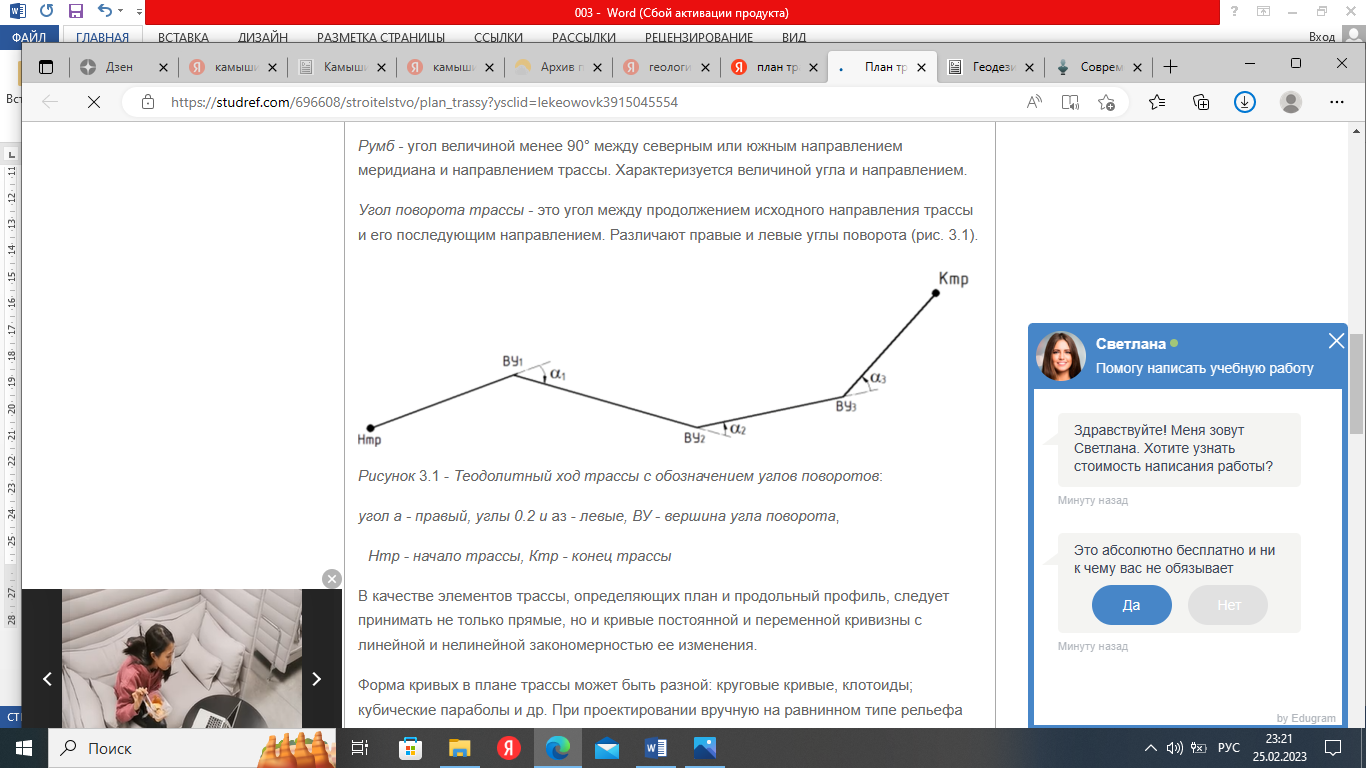

Рисунок 2- Геологическая колонка 2 Геодезическое обоснование линейного сооружения 2.1 Проведение геодезических работ на объекте Строительство дорог — это многоэтапный сложный процесс, который включает в себя в обязательном порядке в соответствии с техзаданием: ‒ выбор материалов и выполнение комплекса замеров; ‒ демонтаж при наличии старого покрытия; ‒ укладку основания в несколько уровней, обеспечивающего высокий уровень амортизации и прочности; ‒ использование современных механизмов и специальной техники; ‒ проверка качества покрытия на соответствие ГОСТу и СП. Геодезические работы при строительстве дорог начинают с детальной разбивки её оси по материалам предыдущего трассирования. При этом восстанавливают утраченные пикеты, углы поворота и главные точки круговых кривых. Выполняют детальную разбивку кривых одним из известных способов. Кроме того, производят контрольное нивелирование по пикетажу и плюсовым точкам, разбивают, при необходимости, дополнительные поперечные профили. После выполнения указанных работ трассу окончательно закрепляют на местности знаками, располагаемыми вне зоны земляных работ, и сгущают сеть рабочих реперов из расчета: 1 репер на 4–5 пикетов трассы. В зависимости от условий местности и положения проектной линии трассы выполняют разбивку земляного полотна дороги для различных случаев положения проектного и поперечного профилей трассы. Разбивка земляного полотна производится с учётом обустройства проезжей части, обочин, откосов и кюветов, соблюдением проектных уклонов в продольном и поперечном направлениях. Поперечные уклоны необходимы для обеспечения отвода воды в том и другом направлениях от оси дороги либо в одном каком-либо направлении, а также для обеспечения необходимой устойчивости движущегося на закруглениях транс- порта. Поперечные уклоны не должны отличаться от проектных не более, чем на 0,030. Исполнительная геодезическая съёмка выполняется после возведения земляного полотна и после окончательного строительства дороги. Для разбивки под строительство мостовых сооружений создают плановую разбивочную сеть в виде триангуляции, трилатерации, полигонометрии, а также линейно-угловых построений с погрешностью в определении координат пунктов не более 10 мм. При построении трилатерационных сетей основной фигурой часто является сдвоенный геодезический четырёхугольник или сдвоенные центральные системы Стороны в указанных построениях и их диагонали измеряют светодальномером высокой точности. Кроме того, в линейно-угловых сетях появляется большое число избыточных измерений, что обеспечивает надежный контроль в построениях Необходимость трассирования линейных объектов чаще всего возникает при проектировании крупных траcс инженерных сетей: газопровода, водопровода, канализационных систем, линий cвязи. Это очень трудоемкая и сложная работа, которая состоит в предварительном выборе конкурентоспособных вариантов трассы, согласовании ее местонахождения, выносе оси в натуру с закреплением главных точек трассы. Данный вид изысканий подразумевает полный комплекс работ, которые выполняются для выбора самого оптимального положения линейного объекта на определенной местности. При трассировании производится маршрутная аэрофотосъемка, планово- высотная геодезическая привязка, полевое и камеральное дешифрирование аэрофотоснимков. В местах расположения трассовых объектов, водостоков, оврагов, дорог, подземных коммуникаций и других различных препятствий производится крупномасштабная инженерно-топографическая съемка. В зависимости от природных условий, вида территории и своеобразных характеристик трассы устанавливается ширина полосы съемки, которая обычно составляет около 200–300 м. Результатом топографо-геодезических работ является составление ситуационного плана полосы трассы, инженерно-топографического плана пересечений трассы и ее сложных участков, а также полное описание продольного и поперечного профиля на всех плюсовых и пикетных точках. После того, как происходит согласование и окончательное утверждение варианта трассы, производится вынос оси трассы в натуру с закреплением створных точек, углов поворота, реперов и других основных объектов. При завершении работ производится исполнительная съемка для проверки качества всех выполненных строительных и земляных работ. Геодезические работы при строительстве дорог проводят в процессе изысканий при выносе трассы в натуру ,во время строительства автомобильных дорог. Во время трассирования магистрального хода или проведения работ по окончательной разбивке на местности трассы проводят геодезические работы, измеряются углы поворотов трассы и расстояния между ними. Между двумя измерениями угла расхождение не должно превышать двух градусов. Направление линии задается начальником партии и фиксируется на местности с помощью постановки по теодолиту вех. Вехи располагают часто таким образом, чтобы было не менее трех вех в каждом створе. А на длинных и прямых участках было видно из каждой промежуточной точки в каждую сторону не меньше двух вех. Если встречаются участки с препятствиями которые мешают провешиванию трассы, делается ее выноска. Для точной разбивки углов используют теодолит. Ширину рек и водных препятствий а также неприступные расстояния определяются путем вычисления по углам которые измеряются путем разбивания базиса перпендикулярно к трассе. Для того чтобы закрепить временно трассу на период съемок забивают колья вместо снятых вех. Колья забиваются через одну - две вехи и делаются высотой до двух метров. Затем забивают колышек в вершинах углов поворота толщиной до пяти сантиметров и длиной до 25 сантиметров. Над этим колышком центрируют инструмент. За группой которая прокладывает трассу следует другая группа пикетажистов, состоящая из техника и нескольких рабочих. Они промеряют длину трассы и разбивают на сто метровые участки называемые пикетами. Также они выявляют промежуточные точки отметки которых должны быть определены при проведении нивелирования в связи с изменениями рельефа. К числу промежуточных точек относят также урезы воды расположенных вблизи трассы болотах или водотоках. Длину трассы измеряют стальными лентами при этом расхождение между основными и контрольными промерами не должно превышать значения 1/500. Точки плюсов и пикеты отмечают с помощью деревянных колышков которые забивают вровень с поверхностью земли. А рядом забивают еще один более высокий колышек на котором обозначают номер пикета и расстояние от него до плюса. Расстояние округляют до целых метров. В тех местах где рельеф местности меняется пикетажист снимает поперечный профиль рельефа. Такие места которые меняют свой рельеф в поперечном профиле могут быть косогоры, места находящиеся вблизи существующих автомобильных дорог или железнодорожных путей, мосты и так далее. В таких случаях а также когда необходимо проводить съемку местности по труднодоступных склонах целесообразно использовать наземную фототеодолитную съемку. Пикетажистом ведутся все записи и записываются в специальном журнале на миллиметровой бумаге. В журнале указывают пикеты и все точки промежуточные, углы поворота трассы, реперы со схематическим изображением, план расположения трассы и схема закрепления. Также зарисовывают все необходимые элементы ситуации трассы в плане местности по 50 метров в каждую сторону от трассы. От оси трассы в пределах до 25 метров расстояние до расположения элементов измеряют рулеткой а дальше оценивают визуально. Особенно точно фиксируют в пикетажном журнале места расположения больших одиночных деревьев, мостов и путепроводов, границы камнепадов, болот, оползней и так далее. Между проведением инженерно -геологических исследований и началом строительства проходит довольно много времени. Большое количество сторожек и колышек пропадают. Поэтому геодезисты стараются закрепить трассу надежно с помощью установки прочных столбов, потайных точек и потайных реперов. Столбы которые выставляются на прямых участках должны устанавливаться в местах где не проводятся сельскохозяйственные работы. Спутниковая связь и современное оборудование, а также программное обеспечение позволяет полевым бригадам выполнять работы практически в любых условиях, а также оперативно передавать материалы для обработки в офисы компаний. .При выполнение полевых работ составляется пикетажный журнал (рисунок 3).  Рисунок 3-Пикетажный журнал 2.2 План трассы сооружения и его техническая характеристика Трасса представляет собой пространственную линию и определяется как геометрическая ось автомобильной дороги, проложенная на местности. Графическое изображение проекции трассы на горизонтальную плоскость, выполненное в уменьшенном масштабе, называется планом трассы. Процесс проложения трассы на местности или проложения плана трассы на карте называют трассированием. Трассирование на карте выполняют одним из двух общепринятых способов: - традиционным, когда прокладывают теодолитный ход в виде ломаных с последующим вписыванием закруглений в углы поворотов; - методом гибкой линейки, когда план трассы сразу прокладывается в виде сплайна - кривой, характеризуемой разной степенью кривизны в каждой точке. Для проектирования вручную трассирование традиционным методом является предпочтительным, так как требует менее трудоемких расчетов элементов трассы. При выборе направления трассы следует руководствоваться определенными правилами и рекомендациями. Прежде всего, трасса должна удовлетворять требованиям удобного и безопасного движения автомобилей. По возможности она должна удовлетворять условию проложения по кратчайшему расстоянию между начальной и конечной точками трассы. В плане трассы различают следующие элементы: прямые и горизонтальные кривые. Направление прямых характеризуют дирекционным углом или румбом. Дирекционный угол - угол между северным направлением меридиана и направлением трассы, отсчитанный по часовой стрелке. Румб - угол величиной менее 90° между северным или южным направлением меридиана и направлением трассы. Характеризуется величиной угла и направлением. Угол поворота трассы - это угол между продолжением исходного направления трассы и его последующим направлением. Различают правые и левые углы поворота (рис. 2).  Рисунок 2- Теодолитный ход трассы с обозначением углов поворотов: угол а - правый, углы 0.2 и аз - левые, ВУ - вершина угла поворота, Нтр - начало трассы, Ктр - конец трассы В качестве элементов трассы, определяющих план и продольный профиль, следует принимать не только прямые, но и кривые постоянной и переменной кривизны с линейной и нелинейной закономерностью ее изменения. Форма кривых в плане трассы может быть разной: круговые кривые, клотоиды; кубические параболы и др. При проектировании вручную на равнинном типе рельефа местности принято применять круговые кривые и клотоиды. Круговая кривая представляет собой часть дуги окружности и имеет постоянный радиус. Клотоида представляет собой спиралевидную кривую, кривизна которой меняется постепенно. При проектировании дорог кривую клотоиды чаще всего отождествляют с термином «переходная кривая» из-за ее изменяющегося радиуса (кривизны).План трассы составляют по данным ведомости углов поворота, прямых и кривых, а также по пикетажному журналу. Таким образом, план трассы представляет собой один из наиболее важных документов проекта автомобильной дороги. Планом трассы называют графическое изображение проекции трассы на горизонтальную плоскость, выполненную в уменьшенном масштабе. На плане трассы показывают расположение дороги по отношению к населенным пунктам, элементам рельефа и ситуации на местности, прямые и кривые участки дороги. Полоса отвода автомобильной дороги – земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса. В простейшем случае трассу дороги представляют ломаным (тангенциальным) ходом. Трасса состоит из прямолинейных отрезков и круговых кривых, вписанных в углы поворота. Степень искривления трассы определяется значениями углов поворота. Углом поворота трассы считают угол между продолжением и новым направлением трассы, может быть левым и правым. Проектируемая трасса включает в себя 3 угла поворота на ПК 14+18,00, ПК 22+26,00, и ПК 28+25,00 соответственно. Трасса соединяет такие объекты как Птицефабрика и пункт Торповка.: Первый угол расположен на ПК 14+18,00, величиной 37°55'. Второй угол расположен на ПК 22+26,00, величиной 73°12'. Третий угол расположен на ПК 28+25,00 величиной 79°09'. На ПК7 трасса пересекает смешанный лес и редколесье, далее на протяжении всего проектируемого участка трассы проходит вдоль пашни, Заканчивается трасса рядом с селом Северный. Длина трассы составляет 3425 м. Всего на плане трассы 34 пикета, через каждые 100 метров.  Рисунок 4- План трассы проектируемой автодороги. 3 Технологический раздел 3.1. Создание съемочного обоснования Геодезическое съемочное обоснование создается с целью сгущения геодезической плановой и высотной основы до плотности, обеспечивающей выполнение топографической съемки. Съемочное обоснование развивается от пунктов главной геодезической сети и сетей сгущения в виде теодолитных, тахеометрических, мензульных ходов, засечек и триангуляционных построений. Высоты точек съемочных сетей определяются геометрическим или тригонометрическим нивелированием. Съемочное обоснование для строительства участка автодороги развивают от пунктов государственных геодезических сетей, геодезических сетей сгущения 1 и 2 разрядов и технического нивелирования. Полевым работам предшествует составление проекта, включающего подбор необходимых картографических материалов, каталогов пунктов планово-высотного обоснования и выбор способа создания съемочной сети в зависимости от объекта съемки, её масштаба и имеющихся в наличии приборов. Полевые работы включают в себя рекогносцировку местности, создание сети съемочного обоснования и съемку ситуации и рельефа. Рекогносцировка включает в себя знакомство с местностью в районе будущей съемки, отыскание пунктов обоснования и выбор места для закрепления точек съемочной сети. Эти точки следует располагать по возможности на возвышенных местах с хорошим обзором местности с учетом обеспечения взаимной видимости между смежными точками. Теодолитные и тахеометрические ходы служат геодезической основой теодолитной и топографических съемок и используются при решении инженерных задач. Координаты пунктов теодолитных и тахеометрических ходов и высоты пунктов тахеометрических ходов вычисляются в общегосударственной системе координат и высот. С этой целью теодолитные и тахеометрические ходы привязывают к пунктам государственной сети. Теодолитные ходы следует проложить с использованием электронных тахеометров, приборы должны быть метрологически аттестованы, перед началом и по окончании работ ежедневно выполнять необходимые поверки. Центрирование приборов на точке съемочного обоснования производить с помощью оптического центрира, лазерного центрира или отвеса с точностью 3 мм. Полученные измерения приведены в таблице 2. Таблица 2 - Измеренные углы и длины линий

Угловую невязку диагонального хода вычисляют по формуле: fβ = Σβизм –(αнач- αкон +180°(N +1) (1) βизм=( 217°55’+106°48’+259°09’) =583°52’ α=α+180°- βизм (2) α1= 97°48’ α2 = 97°48’+180°+ 217°55’= 59°53’ α3 = 59°53’+180° -106°48’= 133°05’ α4 = 133°05’+180° - 259°09’ = 53°56’ Σβтеор = αнач- αкон +180°(N +1) (3) где N – число сторон диагонального хода Σβтеор = 97°48’- 53°56’+180°*(2+1)-3600 =583°52’ fβ= 583°52’-583°52’= 0°00’ Допустимую угловую невязку в диагональном ходе рассчитывают по формуле fβдоп =2’√n (4) где n=N+1 - число углов в ходе , включая примычные. fβ =2’√3= 2’ fβ< fβдоп Вычисляют приращения координат: ∆x=d*cos*α(r); (5) ∆y=d*sin*α(r); (6) ∆x1 =1418,00*cos 97°48’= -192,44 ∆x2=808,00*cos 59°53’= 405,42 м ∆x3=599,00*cos 133°05’= -409,15 м ∆x4=600,00*cos 53°56’= 353,24 м ∆y1 =1418,00*sin 97°48’=1404,88 м ∆y2 =808,00* sin 59°53’=698,92 м ∆y3 =599,00* sin 133°05’= 437,49 м ∆y4 =600,00*sin 53°56’= 485,00 м Σ Δxвыч = -192,44+405,42+-409,15+353,24 = 157,06 м Σ Δувыч =1404,88+698,92+437,49+485,00 = 3026,29 м Невязки в приращениях координат вычисляют как fх=Σ Δxвыч - Σ Δхтеор (7) fу=Σ Δувыч - Σ Δутеор (8) где Σ Δхвыч , Σ Δувыч – суммы вычисленных приращений координат; Σ Δхтеор=хкон-хнач,, ΣΔутеор=укон-унач – теоретические суммы приращения координат в разомкнутом теодолитном ходе. Σ Δхтеор= 2857,01-2700,0 = 157,01м ΣΔутеор= 10726,32-7700,0 = -272,34 м fx=157,06-157,01= 0,05 м fy= -3026,29-(3026,34)= -0,05 м Вычисляют абсолютную и относительную невязки в ходе: fабс =√fx 2+ fy 2 (9) fотн =fабс /d (10) где d – длина диагонального хода о начала до конечной точки fабс =√0,052+0,05 2 =0,05 Относительную невязку сравнивают с допустимой, принимаемой для диагонального хода fотндоп=1/1500. 1/3000<1/1500 6. По вычисленным приращениям координат и поправкам находят исправленные приращения 7. По исправленным приращениям и координатам начальной точки последовательно вычисляют координаты всех точек хода по формулам 11 и 12. xi+1= xi+∆xиспрi; (11) yi+1=yi+∆yиспрi; (12) х2 = 2700,00-192,46=2507,54 м; х3 =2507,54 +405,41=2912,95 м; х4 =2912,95 -409,16=2503,79 м; х рп =2503,79+353,23=2857,01 м; у2 =7700,00+1404,90=9104,90 м; у3 =9104,90+698,93=9803,83 м; у4=9803,83+437,50=10241,33 м; у рп=10241,33+485,01=10726,34 м; По данным координатам производят вынос оси проектируемой автодороги. 3.2 Расчет элементов закругления и разбивка кривых в главных точках Элементами кривой являются угол поворота трассы кривой К, тангенс Т, кривая К, биссектриса Б и домер Д. Разбивка планового положения трех главных точек : начала кривой НК, середина кривой СК и конца кривой КК. С учётом заданных исходных данных работа выполняется в следующем порядке. Кривая 1: ВУ = ПК14+18,00 ; ϕ=37°55’; R=200 м Вычисляют элементы кривой по формулам Т=R*tg ϕ/2 (13) К= ϕ/180°*πR (14) Б= √(Т2+R2)-R (15) Д=2Т-К (16) Т=200*0,3435 /2= 68,70 м; К = 37°55’/180°*3.1416*100= 132,35 м; Б= √68,702+2002-200= 11,47 м; Д=2*68,70-132,35= 5,05 м; Производят расчет пикетажного обозначения главных точек кривой. Пикетажное обозначение НК (начало кривой) и КК (конец кривой) ВУ ПК 14+18,00 ВУ ПК 14+18,00 |