Био хим. научная статья из Большой медицинской энциклопедии. Лат lympha чистая вода, влага греч, kytos вместилище, здесь клетка сионим

Скачать 36.5 Kb. Скачать 36.5 Kb.

|

|

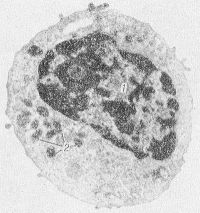

ЛИМФОЦИТЫ (лат. lympha чистая вода, влага + греч, kytos вместилище, здесь — клетка; сионим: лимфоидные клетки, лимфоидные элементы) — разновидность незернистых лейкоцитов. Термин «лимфоциты» появился в середине 19 в. для обозначения клеток, которые входят в состав лимфы млекопитающих. Представление о роли лимфоцитов сложилось в 70-х гг. 20 в. на основе экспериментальных данных при исследовании крови, лимфы и органов кроветворения. Лимфоциты — самые простые по строению клетки животного организма. Однако они обладают широким спектром функциональных возможностей, особенно у высших позвоночных, например, стволовые клетки всех тканей — производных мезенхимы — имеют вид лимфоцитов. В теле человека лимфоциты распределены таким образом, что примерно 1300 г лимфоцитов находится в пределах соединительной ткани, около 100 г — в костном мозге, около 100 г — в лимфоидной ткани и около 3 г — в крови. Лимфоциты относятся к наиболее подвижным клеткам организма; они распространяются с током крови и лимфы. У человека лимфоциты начинают образовываться в конце 2-й — начале 3-й недели развития эмбриона в мезенхиме стенки желточного мешка зародыша одновременно с развитием сосудов. В период эмбрионального кроветворения лимфоциты образуются также в печени, селезенке, лимфатических узлах, в вилочковой железе и костном мозге. В постэмбриональном периоде в норме они формируются только в костном мозге, селезенке, лимфатических узлах и в лимфоэпителиальных образованиях.  Рис. 6. Электронограмма ультратонкого среза малого лимфоцита: 1— ядро с конгломератами хроматина; 2— митохондрии; X 15 000. Лимфоциты имеют вид округлых (в состоянии покоя) или вытянутых (в состоянии активного передвижения) клеток, состоящих из ядра и сравнительно небольшого ободка цитоплазмы. Величина лимфоцитов колеблется от 5 до 13 мкм, а клеточного ядра — 3—12 мкм. Форма и размеры лимфоцитов зависят от того, находятся ли они во взвешенном состоянии или прикреплены к какому-либо субстрату. Морфологически различают малые лимфоциты диаметром 5—9 мкм, средние и большие, диаметром 10—13 мкм. В зависимости от ядерно-цитоплазматического соотношения различают узкоплазменные и широкоплазменные лимфоциты. Соответственно фазе жизненного цикла выделяют зрелые формы лимфоциты с малым ядром и диплоидным набором хромосом, незрелые (переходные лимфоциты или про- лимфоциты) со средним ядром и промежуточным, между ди- и тетраплоидным, набором хромосом и лимфобласты — лимфоциты с большим ядром, ди- и тетраплоидным набором хромосом. По степени функциональной активности различают покоящиеся и активированные формы лимфоцитов. По цитофизиологическим признакам выделяют короткоживущие лимфоциты (у человека лимфоциты, живущие 3—7 суток, составляют примерно 20% от общего количества лимфоцитов), долгоживущие (до 100—200 дней и более), рециркулирующие — временно и многократно циркулирующие между кровью, лимфой и соединительной тканью, а также слаборезистентные и резистентные лимфоциты (например, по отношению к осмотическому давлению, pH, действию гормонов, ионизирующего излучения и т. п.). В крови взрослых людей в норме лимфоциты составляют 19—37% от общего количества лейкоцитов (см.). Большинство из них относится к малым зрелым узкоплазменным долгоживущим лимфоцитам. Ядро малых лимфоцитов занимает почти весь объем клетки. Цитоплазма окружает его в виде очень узкого ободка, часто плохо различимого в световом микроскопе. Почкообразную, зазубренную или сегментированную форму ядра имеют атипичные лимфоциты (так называемые формы Ридера). В электронном микроскопе по периферии ядра вдоль двойной ядерной мембраны, пронизанной немногочисленными порами, видны электронно-плотные глыбки гетерохроматина (базихроматина), между которыми различают небольшие участки рыхло расположенного менее плотного эухроматина (рис. 6). В ядре имеется одно или несколько ядрышек. Все ядро заполнено электронно-прозрачной нуклеоплазмой. В цитоплазме среди электронно-прозрачной гиалоплазмы обычно находятся следующие органеллы: центросома (в районе впячивания ядерной оболочки), несколько митохондрий, слабо развитый пластинчатый комплекс, немногочисленные трубочки цитоплазматической сети и прикрепленные или свободные рибосомы и полирибосомы. Кроме того, в цитоплазме малых лимфоцитов встречаются немногочисленные включения: единичные лизосомы, соответствующие азурофильные гранулам, видимым в световом микроскопе, многопузырчатые тельца, фагосомы, гранулы гликогена, липосомы, немного пиноцитозных пузырьков. Часто малый лимфоцит имеет на своей поверхности множество обычно пальцевидных отростков, которые отчетливо видны в растровом электронном микроскопе. Средние зрелые лимфоциты имеют более широкую цитоплазму. У активированных лимфоцитов она может быть обширной и содержать большое количество органелл. В отличие от зрелых, незрелые (большие) лимфоциты имеют большое ядро, в котором увеличена доля рыхлого эухроматина, иногда равномерно заполняющего все ядро; присутствует одно или несколько крупных, хорошо развитых ядрышек, увеличено число ядерных пор, что свидетельствует о подготовке клетки к делению. Ультрамикроскопическое строение лимфоцитов отражает интенсивность и специфичность выполняемой ими функции. Проявление специфической функции зависит от качественного и количественного состава молекулярных рецепторов, расположенных на цитоплазматической мембране лимфоцитов. Рецепторы встраиваются в мембрану в процессе ее образования и обновления, что находится под генетическим контролем. Лимфоциты начинают проявлять свою специфическую функцию в тканях организма только при попадании в соответствующее микроокружение. В этом случае они подвергаются воздействию специфических и неспецифических гормонов и медиаторов — молекул, связывающихся с определенными рецепторами на поверхности лимфоцитов, что и приводит к переходу лимфоцитов из состояния покоя в активное функциональное состояние. Лимфоциты выполняют три основные функции — гемопоэтическую, трофоцитарную и иммунологическую, из которых первые две не имеют достаточного фактического доказательства. Некоторые исследователи на основании экспериментальных данных полагают, что именно среди лимфоцитов имеются стволовые (полипотентные) клетки, которые способны к самоподдержанию и дифференцировке по многим направлениям, проходя при этом стадии клеток-предшественников эритроидного, гранулоцитарного, лимфоидного, моноцитарного и мегакариоцитарного направления (см. Кроветворение). Так, в тимусе под влиянием гормона тимозина лимфоциты дифференцируются в T-клетки; в лимфоидной ткани под влиянием местных условий, включающих клеточные и гуморальные воздействия, лимфоциты дифференцируются в иммунокомпетентные клетки (см.), ответственные за проявление гуморального и клеточного иммунитета (см.); предполагают также, что в соединительной ткани под влиянием микроокружения лимфоциты-предшественники превращаются в макрофаги (см.), фиброциты (см. Соединительная ткань), тучные клетки (см.). Не исключено, что лимфоциты выполняют трофоцитарную функцию, которая заключается в том, что эти клетки проникают в различные ткани и органы и разрушаются там, тем самым быстро поставляя питательные и пластические вещества (нуклеиновые кислоты, белки, полисахариды и др.) другим клеткам. Иммунол, функцию выполняют B-клетки, ответственные за развитие гуморального ответа в организме, что выражается в синтезе специфических антител (иммуноглобулинов) и Т-клетки, ответственные за развитие как клеточного, так и гуморального иммунитета с помощью разнообразных гуморальных факторов (лимфотоксины, фактор активации B-клеток, фактор хемотаксиса макрофагов и т. п.), определяющих направление и силу иммунного ответа. Качественная и количественная оценка лимфоцитов, принадлежащих к различным функциональным классам, имеет решающее диагностическое значение при целом ряде заболеваний, например, при гемобластозах, иммунодефицитных, аутоиммунных и многих инфекционных заболеваниях. Для этого разработаны специальные морфологические, цитохимические, биохимические, биофизические, и иммунологические методы исследования лимфоцитов. См. также Лейкоциты. Библиогр.: Галактионов В. Г. Клеточные рецепторы иммунной системы, Усп. совр, биол., т. 80, № 4, с. 84, 1975, библиогр.; Гурвич А. Е. и др. Иммуногенез и клеточная дифференцировка, М., 1978; Л инг H. Р. Стимуляция лимфоцитов, пер. с англ., М., 1971; Нормальное кроветворение и его регуляция, под ред. Н. А. Федорова, М., 1976; X р у-щ о в Н. Г. Гистогенез соединительной ткани, М., 1976; Цитологические аспекты заболеваний системы крови, под ред. Э. И. Терентьевой и Г. И. Козинца, М., 1978; Park В. H. a. G о о d R. A. Principles of modern immunobiology, basic and clinical, Philadelphia, 1974. Г. И. Козинец, П. Д. Бонарцев. Категория: Том 13 Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание |