КурсЛекцийТекстВариативЭмбриология. Лекции по дисциплине с в. 03. Эмбриональный гистогенез и органогенез в норме и патологии у ф а 2013 Составители

Скачать 27.82 Mb. Скачать 27.82 Mb.

|

|

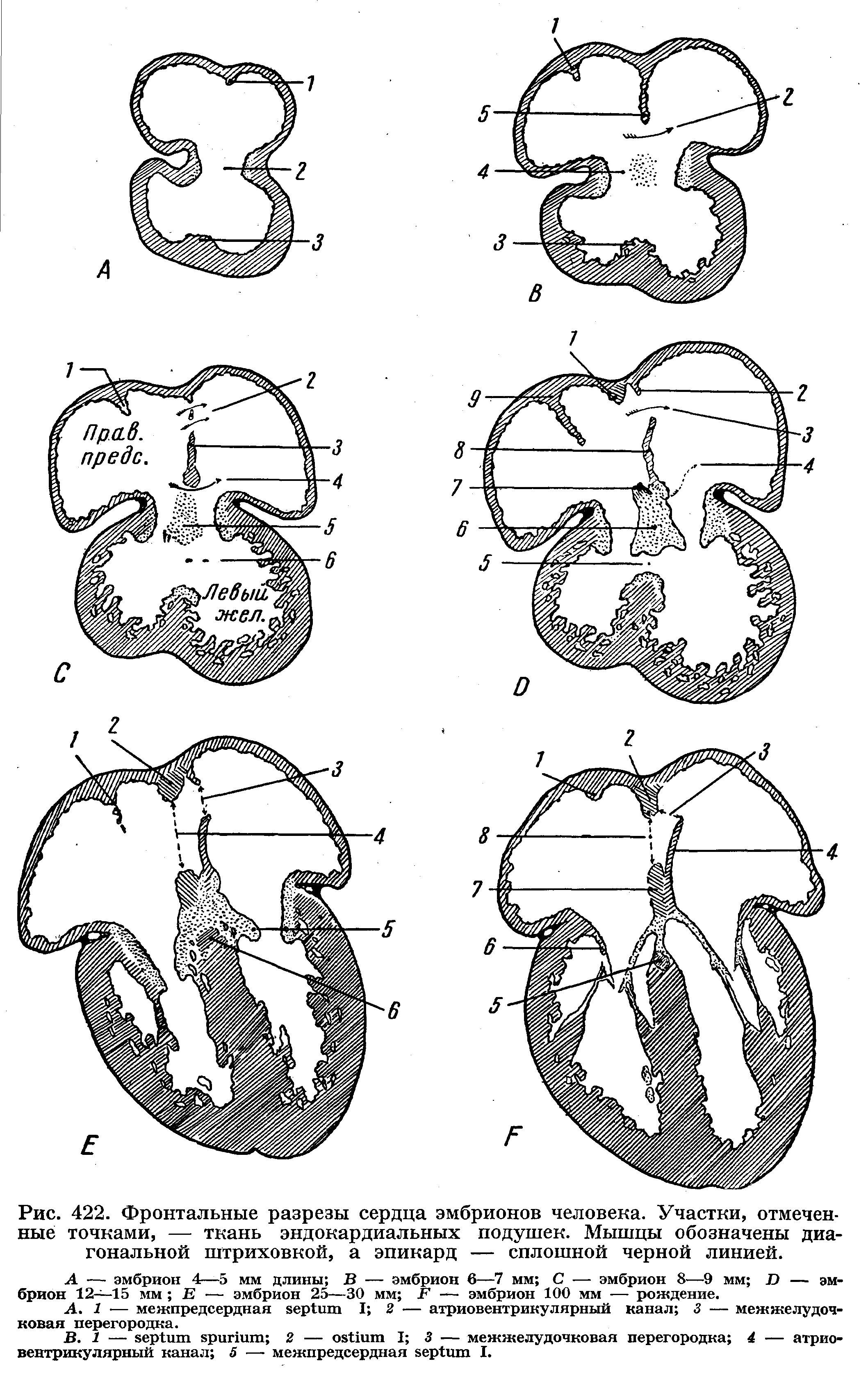

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Лекции по дисциплине С.2.В.03. – Эмбриональный гистогенез и органогенез в норме и патологии У ф а 2013 Составители: профессор, д.м.н. Х.Х. Мурзабаев, профессор, д.м.н. Ф.А. Каюмов. Лекция № 1: Предмет, история развития и методы исследования в эмбриологии. Название эмбриология происходит от греческих слов эмбрион - зародыш и логос - учение. Это название не соответствует содержанию современной науки. Эмбриология действительно описывает и выясняет всех процессов зародышевого развития - от оплодотворения яйца сперматозоидом до вылупления зародыша из яйцевых оболочек у яйцекладущих животных или до выхода его из материнского организма у живородящих. Однако эмбриология изучает и предзародышевый период - формирование половых клеток. Эмбриология изучает и так называемый постэмбриональный период. У млекопитающих животных некоторые системы органов (например, половая система, эндокринные железы) приобретают дефинитивные, т.е. окончательные, свойственные взрослому состоянию, структуры и функции спустя тот или иной промежуток времени после рождения. Зародыши многих животных, освобождаясь от яйцевых оболочек, имеют строение, мало сходное со строением взрослых организмов; у них развиваются провизорные (временные) органы, обеспечивающие их самостоятельное существование. Такие зародыши и личинки живут в совершенно отличной от имаго внешней среде и имеют специальные приспособления к этой среде. Впоследствии совершается метаморфоз, в ходе которого личиночные органы преобразуются, прежде чем достигнут своего дефинитивного состояния. Таким образом, эмбриология занимается изучением индивидуального развития организма. Предметом ее исследований являются и регенерация, и бесполое размножение. Эмбриология изучает и патологические явления - причины нарушения нормального эмбрионального развития, возникновения уродств, причины нарушения нормальных процессов развития и жизни тканей и органов, Некоторые эмбриологические школы исследуют в своем аспекте причины возникновения опухолей. Краткая история эмбриологии Зачатки эмбриологических знаний о млекопитающих и птицах были уже в древнем Египте, Вавилонии, Ассирии, Индии и Китае. Первые регулярные знания в области эмбриологии связывают с именем Гиппократа (460 - 370 до н.э.). Гиппократ предвосхитил идею преформации: «Все части зародыша образуются в одно и то же время. Согласно этой теории, каждый зародыш является уже вполне сформированным, имеющим все части организма, которому остается только расти. Выражаясь современным языком, в зародыше преобразованы и преформированы все особенности будущего организма, происходит лишь рост без дифференциации. Наиболее крайние преформисты представляли себе, что каждый организм, в том числе и человеческий, заключает в себе громадное количество поколений зародышей, вложенных друг в друга в теле прародителей со времени сотворения мира. Эта идея господствовало в течение 17 - 18 веков - теория преформизма. Рис. 1. Гомункулус – миниатюрный индивидуум, расположенный в головке сперматозоида, который использует яйцеклетку для питания в процессе своего роста.  Между представителями двух направлений преформистов велись горячие споры. Анималькулисты, или сперматики, например А.В. Левенгук, описывал “семенных зверушек” (сперматозоидов) использующих запасы питательных веществ яйцеклетки для своего роста. Овисты думали, что зародыши в миниатюрном виде находятся не в мужском семени, а в яйцеклетке, и семя, входящее в яйцо при оплодотворении составляет питательный материал зародыша. Сторонниками преформизма были выдающиеся ученые ХVII и ХVIII вв. А. Левенгук, Я. Сваммердам, М. Мальпиги, А. Галлер, Ш. Бонне. Между представителями двух направлений преформистов велись горячие споры. Анималькулисты, или сперматики, например А.В. Левенгук, описывал “семенных зверушек” (сперматозоидов) использующих запасы питательных веществ яйцеклетки для своего роста. Овисты думали, что зародыши в миниатюрном виде находятся не в мужском семени, а в яйцеклетке, и семя, входящее в яйцо при оплодотворении составляет питательный материал зародыша. Сторонниками преформизма были выдающиеся ученые ХVII и ХVIII вв. А. Левенгук, Я. Сваммердам, М. Мальпиги, А. Галлер, Ш. Бонне.В 1V в. до н.э. работал другой величайший ученый античной древности -Аристотель (384 - 322 г.г. до н.э.). Аристотель сформулировал впервые теорию эпигенеза, значительно более соответствующую современной эмбриологии, Он, однако, внес в нее идеалистическое содержание. Важнейшей вехой в истории эмбриологии считается 1759 г. В этот год была опубликована диссертация «Теория развития» двадцатишестилетнего Каспара Фридриха Вольфа, ставшего впоследствии академиком Петербургской Академии наук. В диссертации Фридрих Вольф впервые попытался объяснить возникновение новых растительных клеток при росте. Считал, что из уже имеющихся клеток-мешочков выдавливается жидкое вещество в виде капельки, поверхность капли затвердевает и капля превращается в новую клетку. Вольф обосновал эпигенез, проследил развитие зародыша курицы, опровергнув преформизм. Большая заслуга Вольфа состояла в том, что он показал всю несостоятельность и абсурдность представлений преформистов о наличии в половой клетке готового организма, показав, что органы в эмбриогенезе возникают заново. Весь XVI11 век прошел под знаком борьбы двух теорий развития. Явное торжество преформистских представлений тормозило разработку того прогрессивного начало, которое было заложено в теории эпигенеза. Накапливаемый фактический материал не получил должного признания: слишком низким был теоретический уровень науки. Описание полного индивидуального развития - онтогенеза организма, начиная с яйцеклетки, впервые дал Карл Бэр (1792 - 1876). Он продолжил работу Вольфа на цыпленке и на основании полученных им фактов подтвердил некоторые выводы своего предшественника.  Исследования Бэра привели его к выводу, что развитие состоит в постепенном усложнении более простых структур. Исследования Бэра привели его к выводу, что развитие состоит в постепенном усложнении более простых структур.Большая заслуга Бэра - открытие им яйца млекопитающих и человека. До него за яйцеклетку принимали так называемый графов пузырек - довольно значительных размеров образование, наполненное жидкостью, в стенке которого и находится яйцо. Сравнивая развитие некоторых позвоночных, Бэр обратил внимание на то, что их зародыши обнаруживают между собой большее сходство, чем взрослые животные. При этом он отметил, что, чем моложе сравниваемые эмбриональные стадии, тем значительнее сходство. Закономерность, открытая Бэром, известна как явление зародышевого сходства. Своим возникновением и развитием современная эволюционная эмбриология связана работами великих русских ученых А.О. Ковалевского (1840 - 1901) и И.И. Мечникова (1845- 1916). Труды Ковалевского имели решающее значение для установления родственных связей между некоторыми группами животных. В этом отношении особенно большую роль сыграли его работы по изучению ланцетника и оболочников. Исследовав ранние стадии развития этих животных, А.О. Ковалевский доказал родство их с позвоночными и принадлежность к одному типу хордовых. Факты, добытые ученым, впервые наметили прямую связь между беспозвоночными, разделенными до того, казалось, непреодолимой пропастью. Изучая эмбриональные стадии позвоночных и особенно мало изученных беспозвоночных, И.И. Мечников и А.О. Ковалевский показали, что развитие почти всех многоклеточных происходит через стадию образования трех зародышевых листков. Последние у животных сходны не только по способу происхождения, но также и по тем производным, которые дает каждый из них. В четкой форме вопрос о связи эмбрионального развития с эволюцией впервые поставил Ф. Мюллер. Он сделал вывод о том, что в эмбриональном развитии наблюдается краткое повторение длительного исторического развития. Эта мысль была целиком принята Э. Геккелем и, подтвержденная новыми данными, получила более широкое обобщение в основном биогенетическом законе. Этот закон в наиболее общей формулировке гласит, что в своем индивидуальном развитии (онтогенезе) организм повторяет в краткой, сжатой форме историю своего вида (филогенез). Экспериментальная эмбриология Вильгельму Ру принадлежит честь основания экспериментального направления в эмбриологии, Он разрушал раскаленной иглой один из первых двух бластомеров лягушки. Из оставшегося бластомера развивалась половина зародыша. Такое же частичное развитие было обнаружено и в опытах на дробящихся яйцах некоторых других животных. Дефектные зародыши наблюдались при изоляции бластомеров асцидии, маллюсков, лошадиной аскариды, гребневиков и др. Нарушения в развитии при изоляции бластомеров или даже отдельных частей яйца Ру объяснял предопределением в яйце частей будущего организма. Яйцо представляло как бы мозаику из зачатков органов, изъятие части мозаики вызывало отсутствие определенных органов. Одновременно с ним некоторые другие ученые стали использовать различные экспериментальные методики в своих исследованиях. Вскоре начали экспериментировать Г. Дриш, Ж. Леб и многие другие. Г. Дриш, которому эмбриология обязана выдающимися экспериментами по изоляции бластомеров. Для прослеживания судьбы тех или иных бластомеров, для изучения передвижения клеточного материала в ходе развития важное значение имела разработанная В. Фогтом методики меток, наносимых витальным красителем на отдельные части зародыша. Эта методика дала возможность выяснить процессы гаструляции у амфибий и других животных. Исключительное значение, притом все возрастающее в наше время, имела разработка методик культивирования тканей и зачатков органов вне организма, соответствующие способы хирургии, набор питательных сред, способы их стерилизации. Однако честь открытия метода тканевых культур принадлежит Р. Г. Гаррисону. Наибольшее влияние на экспериментальную эмбриологию в XX в. оказала школа Ганса Шпемана, предложившего свою теорию индивидуального развития и разработавшего прекрасные методики микрохирургии на зародышах: снятие оболочек яиц животных, пересадка частей одного зародыша другому, изготовление благоприятной жидкой среды для развития и др. Шпеману и его ученикам удалось установить взаимозависимость частей развивающегося зародыша. Одна из самых плодотворных теорий развития, которая объединяет усилия эмбриологов на протяжении всего XX в. и по настоящее время, - теория эмбриональной индукции. Экспериментальная разработка будущей теории началась с разнообразных опытов по пересадке закладок у ранних зародышей амфибий в лаборатории Ганса Шпемана. Немецкий ученый Г. Шпеман впервые установил, что закладка нервной системы у земноводных связана с материалом хорды, который, перемещаясь внутрь зародыша, располагается под дорзальной эктодермой, развивающейся в нервную систему. Материал хорды, который определяет закладку центральной нервной системы, был назван Шпеманом организационным центром. Наличие формообразовательных влияний было установлено и при развитии ряда других органов. Впервые это было показано на примере развития глаза. Оказалось, у большинства исследованных животных при удалении зачатка глаза до его контакта с покрывающей эктодермой хрусталик не развивается. Формообразовательное влияние при развитии глаза не является односторонним. Хрусталик со своей стороны действует на мозг. Взаимодействие частей зародыша, в результате которого определяется развитие органов, получило название индукции, а сами части, определяющие развитие, - индукторов. Исключительная роль в развитии эволюционной эмбриологии принадлежит отечественным эмбриологам Д.П. Филатову и П.П. Иванову. Разработали свои методики микрохирургии и положили начало сравнительной экспериментальной эмбриологии. Современная эмбриология ставит своей задачей управление развитием организмов, Осуществление этой задачи возможно при условии тесной связи эмбриологии с другими науками, в первую очередь с гистологией и цитологией. Эмбриология должна быть теснейшим образом связана с генетикой и цитогенетикой. Тесная связь эмбриологии с экологическими науками проявляется при изучении влияния внешней среды на развитие организмов. Лекция № 2: Эмбриональное развитие сердечно-сосудистой системы, органов кроветворения и иммуногенеза. Аномалии развития. Возникновение кровеносных сосудов тесно связано с возникновением крови. Источник развития у них общий - мезенхима. Первые кровеносные сосуды возникают на 2-й неделе, вне тела эмбриона, в мезенхиме стенки желточного мешка в виде так называемых кровяных островков. Клетки, расположенные по периферии этих островков, - ангиобласты - митотически активно размножаются. Эти клетки уплощаются, вступают в связи друг с другом, образуя стенку сосуда. Клетки центральной части островка округляются и превращаются в клетки крови.  В теле зародыша из мезенхимы образуются первичные кровеносные сосуды, имеющие вид трубочек и щелевых пространств, но без клеток крови внутри. В конце 3-й недели внутриутробного развития сосуды тела зародыша сообщаться с сосудами внезародышевых органов.  Дальнейшее развитие сосудов происходит после начала циркуляции крови под влиянием тех гемодинамических условий (кровяное давление, скорость кровотока), которые создаются в различных частях тела, что обусловливает появление специфических особенностей строения стенки внутриорганных и внеорганных сосудов. Из мезенхимных клеток, окружающих сосуд, позднее дифференцируются гладкие мышечные клетки, перициты и а адвентициальные клетки, а также фибробласты. Дальнейшее развитие сосудов происходит после начала циркуляции крови под влиянием тех гемодинамических условий (кровяное давление, скорость кровотока), которые создаются в различных частях тела, что обусловливает появление специфических особенностей строения стенки внутриорганных и внеорганных сосудов. Из мезенхимных клеток, окружающих сосуд, позднее дифференцируются гладкие мышечные клетки, перициты и а адвентициальные клетки, а также фибробласты. В эмбриогенезе человека сердце закладывается очень рано, когда зародыш еще не обособлен от желточного мешка и кишечная энтодерма одновременно представляет собой внутреннюю выстилку последнего. В это время в кардиогенной зоне в шейной области между энтодермой и висцеральными листками спланхнотомов слева и справа скапливаются клетки мезенхимы, образующие и справа, и слева клеточные тяжи. Эти тяжи вскоре превращаются в эндотелиальные трубки. В дальнейшем мезенхимные трубки сливаются и из их стенок образуется эндокард. Сразу же нужно отметить, что закладки эндокарда и сосудов в принципе тождественны. Та область висцеральных листков спланхнотомов, которая прилежит к этим трубкам, получила название миоэпикардиальных пластинок. Из этих пластинок дифференцируются две части: одна - внутренняя, прилежащая к мезенхимной трубке, превращается в зачаток миокарда, а из наружной образуется эпикард (рис. 2). Первоначально сердце представляет собой прямую трубку, в которой различают: В эмбриогенезе человека сердце закладывается очень рано, когда зародыш еще не обособлен от желточного мешка и кишечная энтодерма одновременно представляет собой внутреннюю выстилку последнего. В это время в кардиогенной зоне в шейной области между энтодермой и висцеральными листками спланхнотомов слева и справа скапливаются клетки мезенхимы, образующие и справа, и слева клеточные тяжи. Эти тяжи вскоре превращаются в эндотелиальные трубки. В дальнейшем мезенхимные трубки сливаются и из их стенок образуется эндокард. Сразу же нужно отметить, что закладки эндокарда и сосудов в принципе тождественны. Та область висцеральных листков спланхнотомов, которая прилежит к этим трубкам, получила название миоэпикардиальных пластинок. Из этих пластинок дифференцируются две части: одна - внутренняя, прилежащая к мезенхимной трубке, превращается в зачаток миокарда, а из наружной образуется эпикард (рис. 2). Первоначально сердце представляет собой прямую трубку, в которой различают:

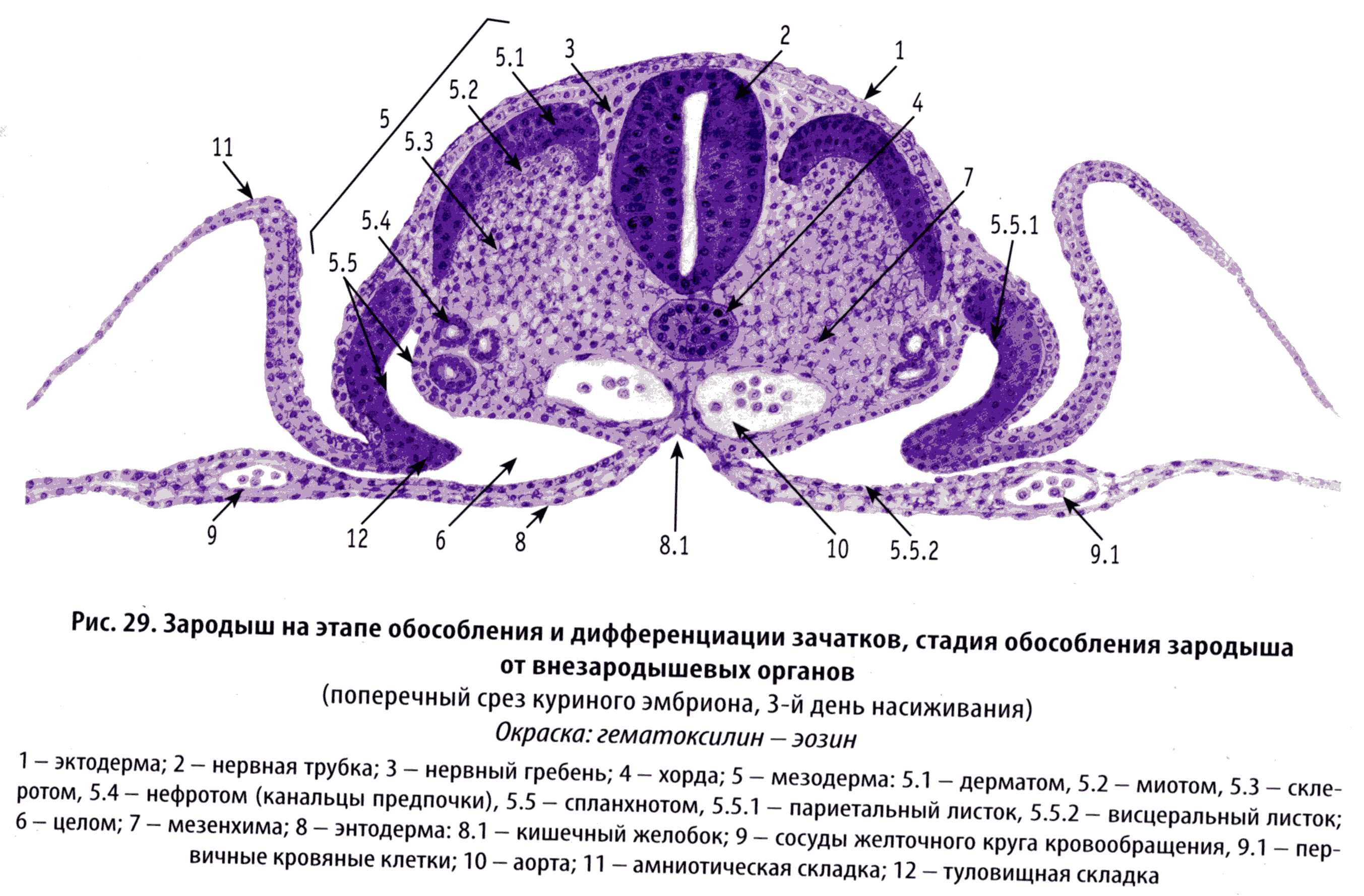

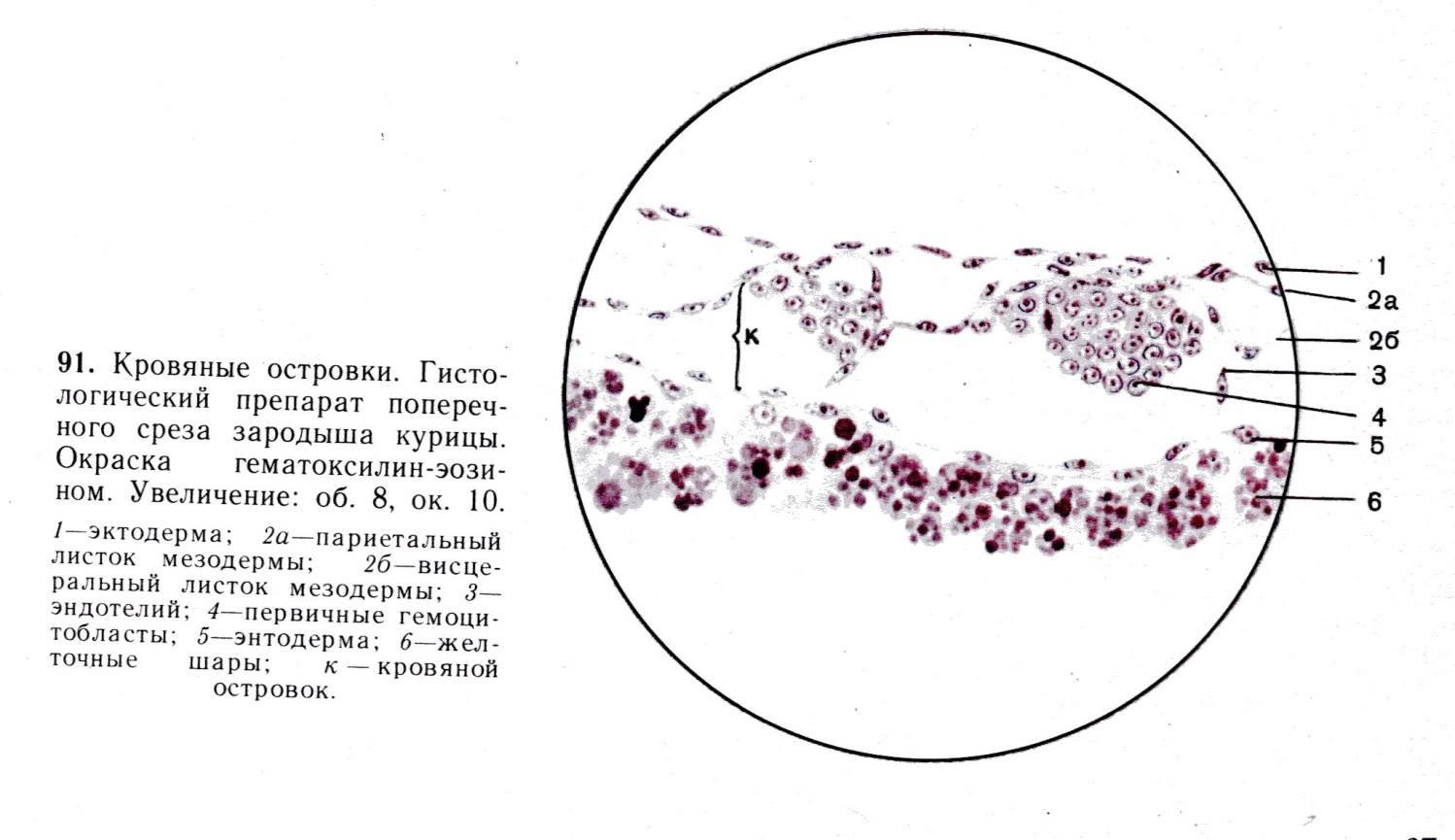

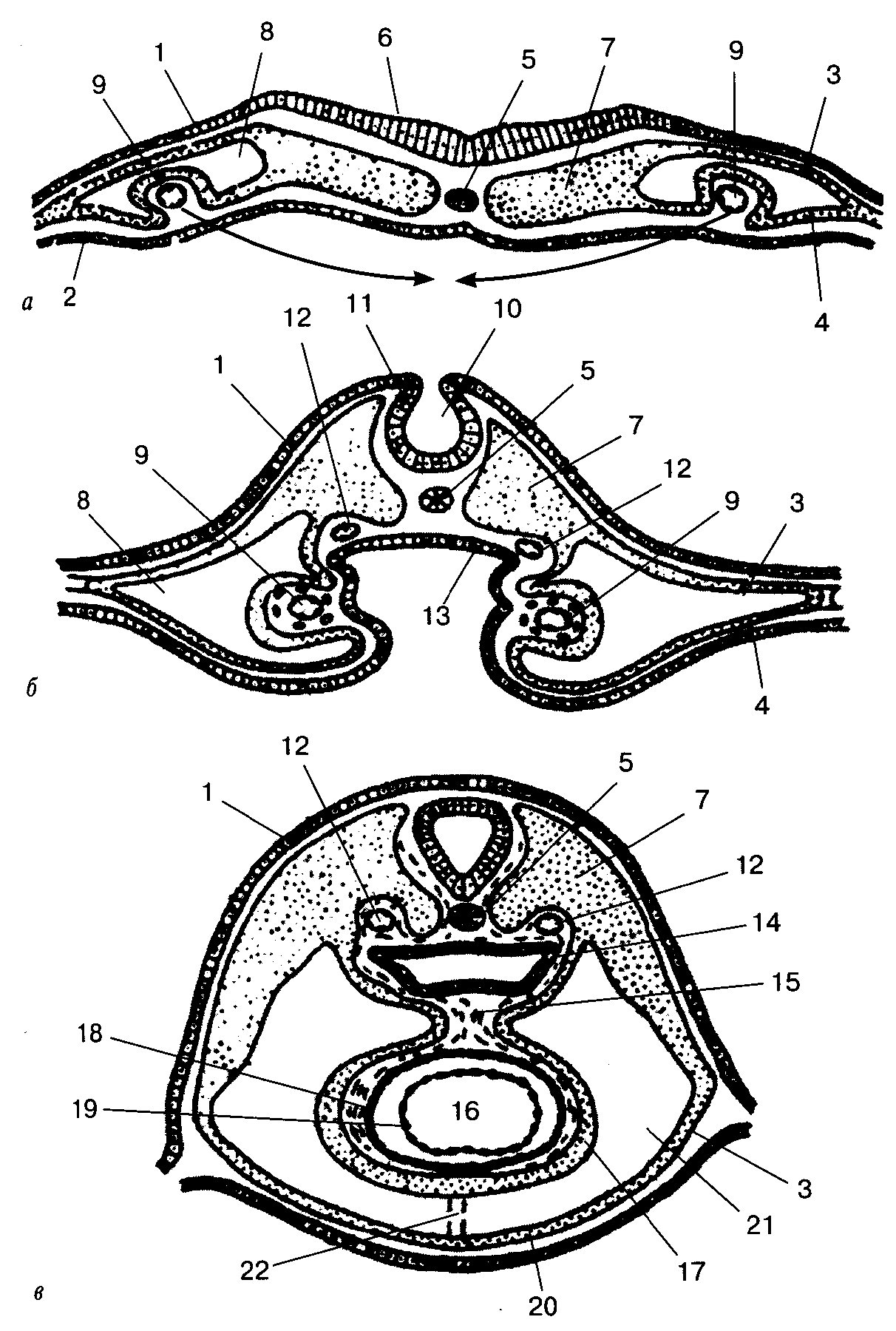

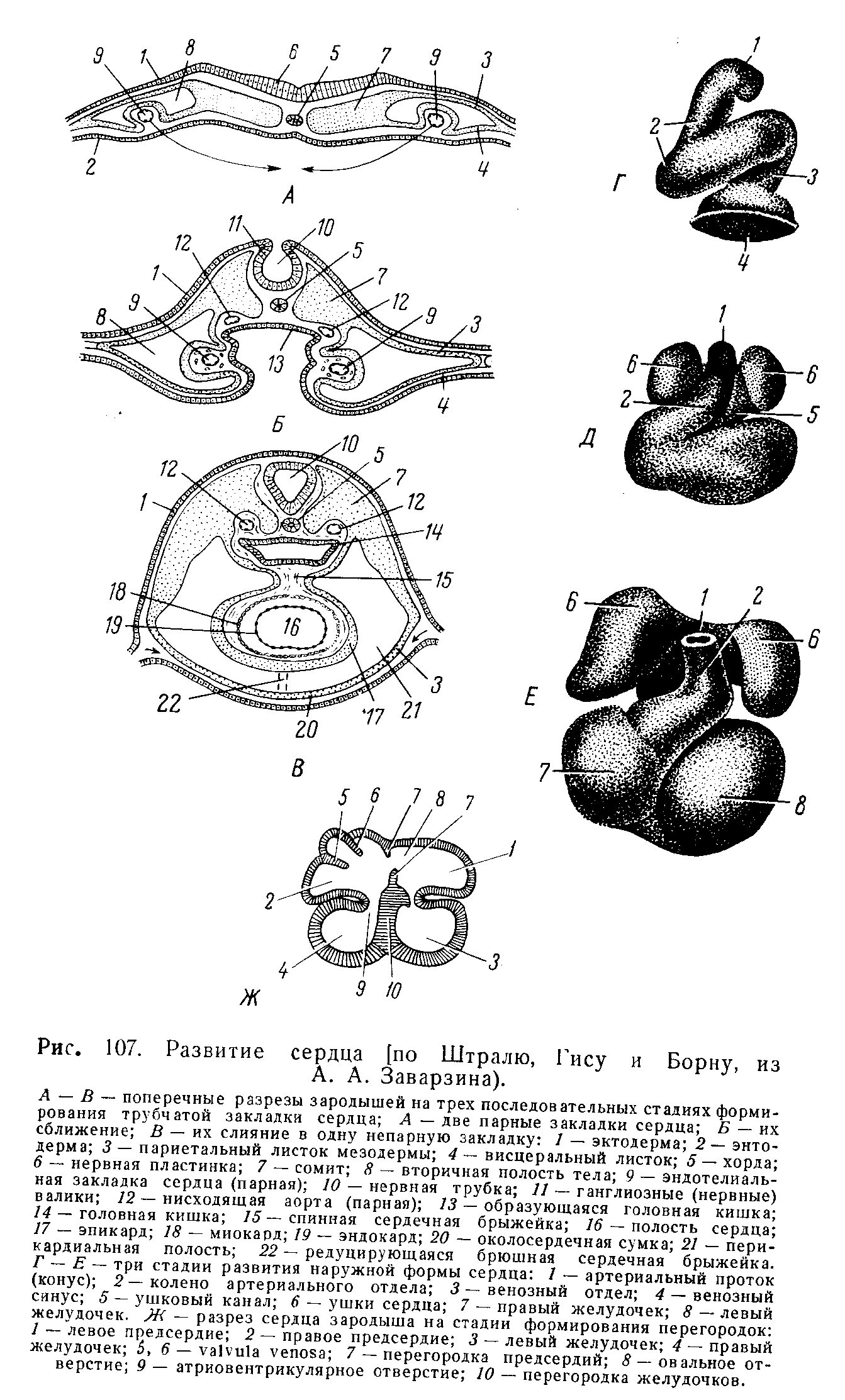

Уже в эти сроки сердце начинает пульсировать и обуславливает циркуляцию кровяных телец. Одном из основных факторов, характеризующих ранние этапы развития сердца, является быстрый рост в длину первичной сердечной трубки, которая увеличивается в длину быстрее, чем полость, в которой она расположена (полость перикарда). Это обстоятельство является одной из причин того, что сердечная трубка, увеличиваясь в длину, образует петлю. Ее передняя нисходящая часть – общий желудочек, венозный конец загибается назад и вверх. При этом венозный отдел растет в краниальном направлении и охватывает сзади и с боков артериальный конус, а артериальный отдел сильно разрастается и смещается каудально. В результате в развивающемся сердце эмбриона можно видеть контуры его основных дефинитивных отделов - предсердий и желудочков.  Дальнейшие изменения приводят к образованию четырехкамерного сердца (рис. 4). В начале венозный и артериальный отделы разделены поперечной перетяжкой. Сообщаются эти отделы через узкий ушковый канал. Двухкамерное сердце существует в эмбриогенезе человека недолго и преобразуется с возникновением продольных перегородок в четырехкамерное. Изменения, приводящие к возникновению четырехкамерного сердца и образованию основных структур, соответствующих картине дефинитивного сердца, заканчиваются в основном к концу третьего месяца эмбриональной жизни. Развитие закладки эндокарда, как указывалось, принципиально соответствует процессам, происходящим при дифференцировке сосудистой стенки. К эндотелиальной трубке, образовавшейся на самых ранних этапах, присоединя  ются впоследствии дифференцирующиеся из окружающей мезенхимы субэндотелий, эластический аппарат, коллагеновые волокна и гладкие мышцы. ются впоследствии дифференцирующиеся из окружающей мезенхимы субэндотелий, эластический аппарат, коллагеновые волокна и гладкие мышцы.В миоэпикардиальной пластинке также заметны процессы дифференцировки. Прежде всего, на наружной ее поверхности, обращенной к целомической полости, возникает эпителиоподобный слой клеток с расположенной под ним соединительной тканью. Иными словами, возникает закладка эпикарда. Только после этого активизируются гистогенетические процессы, приводящие к формированию миокарда. Клетки миокарда - кардиомиобласты - лежат первоначально рыхло, на довольно значительном расстоянии друг от друга (рис. 5). В дальнейшем миобласты устанавливают контакт друг с другом. В местах контакта их мембраны представляются утолщенными в определенных зонах за счет накопления электронноплотных гранул. Такие гранулы, находящиеся вне связи с фибриллярным материалом, образуют типичные десмосомы. В периферических частях цитоплазмы клеток миокарда появляются первые тонкие миофиламенты, сгруппированные в рыхлые пучки Гранулы, связанные с пучками миофиламентов, рассматриваются как примитивные вставочные пластинки. Ранние вставочные пластинки могут проходить косо по отношению к оси волокна. Однако постепенно каждый диск ориентируется под прямым углом к оси волокна (миофибриллам). Такая структура вставочных дисков характерна для новорожденного. Увеличение массы миокарда в эмбриональном периоде происходит как за счет митозов, так и за счет увеличения размеров клеток. Увеличение диаметра волокон миокарда связано с увеличением массы цитоплазмы, главным образом, за счет новообразования миофибрилл внутри каждой клетки. Постепенно в дифференцирующихся мышечных клетках увеличивается количество митохондрий. Митохондрии постепенно удлиняются и располагаются упорядоченно между миофибриллами параллельно их длине. Вообще же постоянно меняющиеся гемодинамические условия в растущем организме приводят к соответствующим изменениям гистоструктур сердца, в том числе и миокарда. В связи с этим становление дефинитивных структур сердца занимает длительный период онтогенеза, включающий многие годы постнатального периода. Миокард является многотканевой структурой. В его построении участвуют не только мышечная, но и соединительная ткань. Миокард эмбриона содержит небольшое количество соединительной ткани. Коллагеновые волокна отмеча  ются лишь вблизи сосудов. Эластических волокон очень мало. Сосудистая система сердца эмбриона относится к так называемому рассыпному типу. ются лишь вблизи сосудов. Эластических волокон очень мало. Сосудистая система сердца эмбриона относится к так называемому рассыпному типу.Имеется множество описаний нервных элементов (клеток, волокон) в стенке сердца эмбрионов различных возрастов. На человеческом материале показано наличие нейробластов в стенке 7-недельного эмбриона. Развитие нейронов протекает неравномерно и характеризуется волнообразностью. К моменту рождения дифференцировка интрамуральных нейронов не завершена: они находятся на разных стадиях развития, причем зрелые нейроны - единичны.  Стенка сердца новорожденного тонкая, легко растяжимая. Эндокард представлен слоем эндотелия, субэндотелием. Гладкомышечные клетки, как правило, единичные: мышечный слой эндокарда формируется позже. Волокна миокарда тонкие, составлены мелкими клетками. Соединительнотканная строма, жировая ткань развиты очень слабо. Внешняя форма сердца округлая с большим поперечным диаметром. Верхушка его почти всегда образована правым желудочком. Относительный вес сердца велик: у новорожденных он составляет примерно 0,8% веса тела. Стенка сердца новорожденного тонкая, легко растяжимая. Эндокард представлен слоем эндотелия, субэндотелием. Гладкомышечные клетки, как правило, единичные: мышечный слой эндокарда формируется позже. Волокна миокарда тонкие, составлены мелкими клетками. Соединительнотканная строма, жировая ткань развиты очень слабо. Внешняя форма сердца округлая с большим поперечным диаметром. Верхушка его почти всегда образована правым желудочком. Относительный вес сердца велик: у новорожденных он составляет примерно 0,8% веса тела.После рождения проходит длительный период времени, пока структура сердца не достигнет дефинитивного состояния. В это время имеет место увеличение массы органа и значительные изменения его внутренней структуры. Такая динамика структур сердца связана со значительными изменениями гемодинамики, связанными в свою очередь с множеством факторов: выключением плацентарного кровообращения, началом функционирования малого круга кровообращения, ростом и дифференцировкой органов и тканей и т. д. |