Лекции РН и ГМ г. Лекции по разработке нефтяных месторождений

Скачать 22.18 Mb. Скачать 22.18 Mb.

|

|

Тринадцатиточечная система. Также из семиточечной системы можно получить тринадцатиточечную Элемент системы представляет собой шестиугольник с тремя добывающими скважинами на каждой стороне и нагнетательной скважиной в центре, w = 0,25 (соотношение 1 : 4) Чем больше показатель w, тем выше интенсивность системы заводнения. Наиболее интенсивной является пятиточечная система площадного заводнения. Все площадные системы – «жесткие» при этом не допускается использовать другие нагнетательные скважины для вытеснения нефти из данного элемента. Поэтому если вышла из строя нагнетательная скважина одного из элемента системы площадного заводнения, то необходимо бурить в этом элементе другую скважину, либо усиливать закачку в соседних элементах, чтобы упорядоченность потоков в элементах не нарушалась. Зато преимущество по сравнению с рядной – это возможность более рассредоточенного воздействия на пласт и большей возможностью охватить прерывистые пласты заводнением. Это особенно важно при разработке сильно неоднородных пластов. Кроме того, преимуществом является то, что данная система очень активна, так как каждая добывающая скважина с начала разработки охвачена заводнением. Главным недостатком системы является зависимость выработки элемента от одной нагнетательной скважины, асинхронностью выработки, что обеспечивает неблагоприятную динамику обводнения. Помимо упомянутых известны следующие системы разработки:

* Если залежь узкая, то нагнетательный ряд разбуривают вдоль основной оси месторождения и такое заводнение называется - осевым.

При избирательном заводнении нагнетательные скважины выбираются из числа пробуренных по равномерной сетке скважин, согласно геофизических и гидродинамических исследований при соблюдении трех условий: 1. нагнетательная скважина должна иметь хорошее сообщение по пластам с окружающими скважинами 2.под нагнетание выбираются высокопродуктивные скважины 3.скважины должны быть рассредоточены по площади, с целью исключения взаимовлияния при закачке воды в соседние скважины. * очаговое заводнение Очаговое заводнение применяют чаще всего на поздних стадиях разработки, с целью добычи нефти в невыработанных участках, целиках залежи. Скважины переводят под нагнетание, чаще всего из добывающих скважин, по тем же принципам, что и при избирательном заводнении. Дополнительное условие – нагнетательные скважины размещают в середине участка для равномерного воздействия закачки воды на окружающие скважины. Очаговое и избирательное заводнение, применяются для регулирования разработки нефтяных месторождений с частичным изменением ранее существовавшей системы.

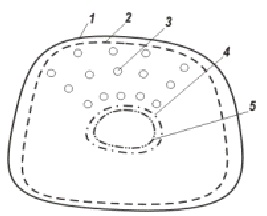

При этом ставится задача одновременного отбора нефти из нефтяной залежи и газа из газовой шапки. Чтобы не было перетоков нефти в газоносную часть пласта, а газа в нефтяную прибегают к разрезанию нефтегазовой залежи на отдельные участки самостоятельной разработки. Нагнетательные скважины в этом случае располагают в зоне газонефтяного контакта (ГНК). Закачку воды регулируют, чтобы вытеснение водой нефти и газа происходило при исключении взаимных перетоков.  Расположение скважин с учетом водонефтяного и газонефтяного разделов 1- внешний контур нефтеносности; 2- внутренний контур нефтеносности; 3- добывающие скважины; 4- внешний контур газоносности; 5-внутренний контур газоносности

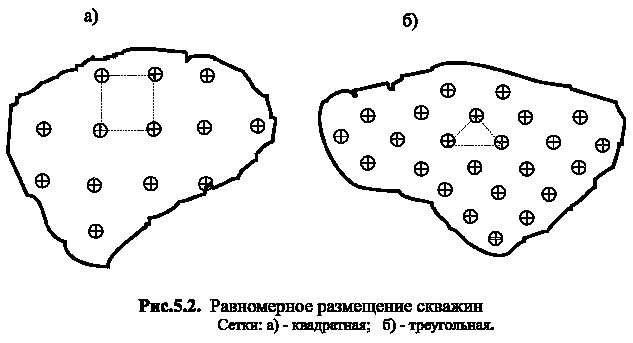

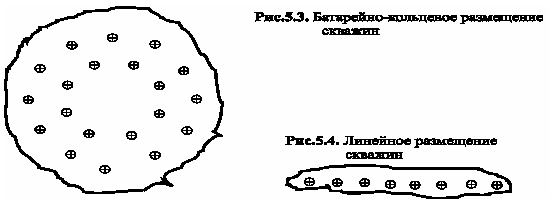

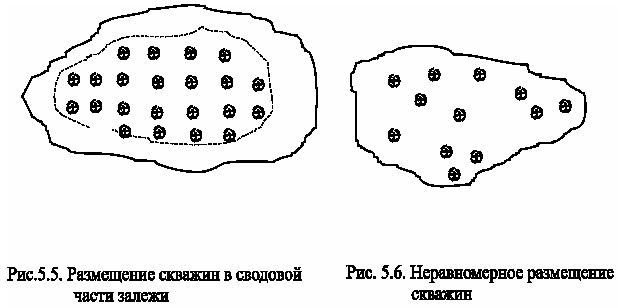

2.4. Системы размещения скважин по площади газоносности месторождений природных газов Площади газоносности газовых залежей в плане могут иметь различную форму: удлиненного овала с отношением продольной и поперечной осей более 10, овала, круга, прямоугольника или фигуры произвольной формы. Газоносный коллектор в общем случае характеризуется изменчивостью литологического состава и геолого-физических параметров по площади и разрезу. Эти причины в сочетании с требованиями экономики обуславливают различные способы размещения эксплуатационных, нагнетательных и наблюдательных скважин на структуре и площади газоносности. При разработке газовых и газоконденсатных месторождений широко применяют следующие системы размещения эксплуатационных скважин по площади газоносности: 1. равномерное по квадратной или треугольной сетке (рис. 5.2.); 2. батарейное (рис. 5,3); 3. линейное по “цепочке” (рис. 5,4); 4. в сводовой части залежи (рис. 5.5.); 5. неравномерное (рис. 5.6.).  Во время эксплуатации залежи удельные площади дренирования скважин в однородных по геологофизическим параметрам газонасыщенных коллекторах одинаковы при одинаковых дебитах скважин. Равномерная сетка скважин обеспечивает равномерное падение пластового давления. Дебиты скважин в данном случае обусловливаются средним пластовым давлением по залежи в целом. Выполнение указанного условия целесообразно в том случае, когда пласт достаточно однороден по своим коллекторским свойствам. Недостаток равномерной системы расположения скважин — увеличение протяженности промысловых коммуникаций и газосборных сетей. На месторождениях природного газа, имеющих значительную площадь газоносности, батарейное размещение эксплуатационных скважин может быть обусловлено желанием обеспечить заданный температурный режим системы пласт-скважина-промысловые газосборные сети, например, в связи с возможным образованием гидратов природного газа. При батарейном размещении скважин образуется местная воронка депрессии, что значительно сокращает период бескомпрессорной эксплуатации месторождения и срок использования естественной энергии пласта для низкотемпературной сепарации газа. С другой стороны, в этом случае сокращается протяженность газосборных сетей и промысловых коммуникаций.  Линейное расположение скважин по площади газоносности (рис. 5.4.) обусловливается, как правило, геометрией залежи. Оно обладает теми же преимуществами и недостатками, что и батарейное. Размещение скважин в сводовой части залежи (рис. 5.5.) может быть рекомендовано в случае, если газовая (газоконденсатная) залежь обладает водонапорным режимом и приурочена к однородному по коллекторским свойствам пласту.  На практике газовые залежи разрабатываются, как правило, при неравномерном расположении скважин по площади газоносности (рис.5.6.). Это обстоятельство обусловлено рядом организационно-технических и экономических причин. При неравномерном размещении скважин на площади газоносности темпы изменения средневзвешенного приведенного давления в удельных объемах дренирования скважин и всей залежи различны. В этом случае возможно образование глубоких депрессионных воронок давления в отдельных объемах залежи. Равномерное размещение скважин на площади газоносности приводит к лучшей геологической изученности месторождения, меньшей интерференции скважин при их совместной работе, более быстрому извлечению газа из залежи при одном и том же числе скважин и одинаковых условиях отбора газа на забое скважины. Преимущество неравномерного размещения скважин на площади газоносности по сравнению с равномерным уменьшение капитальных вложений в строительство скважин, сроков строительства скважин, общей протяженности промысловых дорог, сборных газо- и конденсатопроводов, ингибиторопроводов,. водопроводов, линий связи и электропередач. При закачке в пласт газообразного рабочего агента (как правило, сухого газа) нагнетательные скважины размещают в виде батарей в приподнятой, купольной части залежи, эксплуатационные — также в виде батарей, но в пониженной части, на погружении складки. При закачке в пласт жидкого рабочего агента (как правило, воды) нагнетательные скважины размещают в пониженной части залежи, а эксплуатационные — в повышенной, купольной. 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРАБОТКИ В настоящее время моделирование, т.е создание моделей и осуществление на их основе расчетов разработки - одна из главных областей деятельности нефтяников. С помощью моделирования мы можем в короткие сроки многократно «проиграть» медленно протекающие процессы разработки в природных условиях и тем самым выбрать рациональную систему и технологию. Математическое моделирование заключается в исследовании процессов разработки путем построения и решения системы математических уравнений. Модель основана на упрощении сложного реального процесса разработки. Система взаимосвязанных количественных представлений о разработке пласта – его модель состоит из модели пласта и модели процесса разработки. Модель пласта – это количественное (математическое) представление о геолого-физических свойствах пласта, используемое в расчетах разработки месторождений. Модель процесса разработки –это количественное представление о процессе извлечения нефти и газа из недр. Типы моделей пласта. Пласты обладают разнообразными коллекторскими свойствами. Самыми основными являются пористость и проницаемость. Изменение свойств пород-коллекторов на отдельных участках пласта называют литологической неоднородностью пластов. Кроме того, пласты характеризуются наличием трещин, т.е. трещиноватостью пластов. При разработке нефтяных месторождений эти особенности пород оказывают наиболее существенное влияние на процессы извлечения нефти и газа, и должны учитываться при моделировании. Модели пластов подразделяются на детерминированные и вероятностно-статистические. Детерминированные модели (или адресные) — это такие модели, в которых стремятся воспроизвести как можно точнее фактическое строение и свойства пластов. То есть она должна стать похожей на «фотографию» пласта. Практическое применение детерминированных моделей пластов стало возможным благодаря широкому развитию быстродействующей вычислительной техники и соответствующих математических методов. При расчете данных процессов, всю площадь пласта разбивают на определенное число ячеек и каждой ячейке придают те свойства, которые присущи пласту в данной области. скопировать стр 36 рисунок Вероятностно-статистические модели не отражают детальные особенности строения и свойства пластов. Реальный пласт заменяется гипотетическим (подобным), имеющим такие же вероятно-статистические характеристики совпадающие с реальным. Чаще всего используют следующие модели: Модель однородного пласта. В этой модели основные параметры реального пласта (пористость, проницаемость), изменяющиеся от точки к точке, усредняют. Модель однородного пласта используют для пластов с небольшой неоднородностью.  Модель слоистого пласта. Эта модель состоит из набора прослоев различной проницаемости и характеризуется той же функцией распределения проницаемости, что и реальный пласт.  Модель трещиноватого пласта. Модель трещиноватого пласта.Если нефть залегает только в трещинах, то модель такого пласта может быть представлена в виде набора непроницаемых кубов, грани которых разделены щелями. Подбирается средняя густота трещин и их средняя ширина как и в реальном пласте. Нефть идет только по трещинам, матрица является непроницаемой. Модель трещиновато-пористого пласта. Модель аналогична предыдущей, только фильтрация жидкостей и газов идет как по трещинам, так и по блокам (матрицам). Наиболее распространены модели слоистого пласта. Главной задачей таких моделей является подбор соответствующей функции распределения проницаемости, которая была бы как в реальном пласте. Для этого используют фактические данные по керну или по геофизическим данным. По этим данным строят гистограмму распределения проницаемости по пласту, где ступенька это доля общей толщины пласта с соответствующей проницаемостью. Исходя из этой гистограммы, подбирают соответствующую аналитическую зависимость (функцию).  В случае несоответствия теоретических и фактических данных эти функции изменяют до получения совпадения теоретических и фактических показателей разработки, т.е. модель пласта адаптируют к фактическому процессу разработки. В случае несоответствия теоретических и фактических данных эти функции изменяют до получения совпадения теоретических и фактических показателей разработки, т.е. модель пласта адаптируют к фактическому процессу разработки.При вероятностно-статистическом описании пластов наиболее важны это плотность статистического распределения, которая отражает вероятность появления слоя, изменяющегося в каких то пределах и функция или закон распределения параметра. Для вероятностно-статистического описания распределения проницаемости пласта, пористости, изменения толщин продуктивных пластов и других параметров, изменяющихся от точки к точке, в нефтяной залежи применяют следующие законы распределения: Закон Гаусса или нормальный закон распределения, логарифмически нормальный закон, гамма – распределение, закон распределения Максвелла. Для закона Гаусса плотность распределения проницаемости выражается следующей зависимостью   , где , где , где , гдехi (х1,х2…..хn) – отдельные величины параметра; fi (f1, f2…fn) – число случаев (частота) параметра. Среднеарифметическая взвешенная величина параметра х характеризует среднюю величину анализируемого параметра и вычисляется по формуле: Р1, Р2… Рn – процент скважин, имеющих величину параметра в интервале значений х1, х2….хn. Коэффициент вариации v представляет отношение среднеквадратичного отклонения к среднеарифметическому значению анализируемого параметра: и является относительной мерой колебания параметра. Указанные статистические параметры служат показателями степени неоднородности таких параметров пласта, как пористость, проницаемость, степень изменчивости толщин продуктивных пластов. При построении моделей трещиноватого или трещиновато-порового пласта необходимо знать средний размер блока породы или густоту трещин, а также проницаемость, которая в трещиноватом пласте определяется раскрытием трещин. Эти параметры устанавливают по данным гидродинамических исследований скважин. Модели пластов наиболее соответствующие действительности, могут быть построены лишь на основе тщательного изучения и учета свойств пласта и сопоставления результатов расчета, процесса разработки пласта с фактическими данными. В последние годы в связи с ростом вычислительно-компьютерных возможностей получают большое развитие адресные модели пластов и процессов разработки. Свойства горных пород, пластовых жидкостей и газов, учитываемые при моделировании При моделировании используются параметры свойств горных пород, пластовых жидкостей и газов. В начале используются данные керна, полученного при бурении скважин и глубинные пробы нефти и газа. Затем эти свойства определяются путем обработки данных геофизических и гидродинамических исследований, т.к. для расчетов нужны не только первоначальные данные, но и полученные в процессе разработки. Горное напряжение. Все породы, в том числе и нефтеносные пласты, находятся постоянно в напряженном состоянии. Выделим из горных пород мысленно элементарный объем в виде куба. Если ось z направлена по вертикали, а x и y по горизонтали, то нормальное напряжение σΖ = РГ и характеризует горное или геостатическое давление. Компонентыσxσy=σб- отражают боковое горное давление. Считается, что при пологом залегании пластов горное давление РГ = γН , где σб=αРГ где а – коэффициент бокового горного давления, который может изменяться в широких пределах. Если залежь нефтенасыщенна, то в пласте действует и внутрипоровое давление Рпл, создаваемое жидкостью или газом. Напряженное состояние характеризуется средним нормальным напряжением Между вертикальным горным давлением, средним нормальным напряжением и внутрипоровым давлением существует связь Экспериментально доказано, что с   увеличением среднего напряжения ( увеличением среднего напряжения (Рэф. = Рг – Рпл . 2. давление насыщения. Мы знаем, что в пласте находится какое-то количество нефти, газа и воды. При разработке месторождений необходимо количественно прогнозировать их отбор. Для этого надо знать фазовое состояние, насыщающих пласт флюидов, а оно постоянно меняется. При уменьшении t° и Р газ может выделяться из нефти или наоборот растворяться в ней. При расчете фазового состояния нефть условно разделяется на 2 компонента «нефть» и «газ». Газ растворяется в нефти по закону Генри: Vгр – объем растворенного газа; Vно – объем дегазированной нефти; α - коэффициент пропорциональности; p – давление. То согласно закону при некотором давлении,,которое называется Р насыщения весь газ будет растворен в нефти. 3. Важнейшим свойством при разработке месторождений является вязкость (µ) жидкости и газа. Вязкость нефти в пласте уменьшается с ростом температуры и увеличении объема растворенного газа. При водонапорном режиме, на эффективность процесса влияет соотношение: При разработке нефтяных месторождений широко используется ряд параметров, которые одновременно характеризуют 2-3 основных свойства продуктивного пласта. Коэффициент гидропроводности k – проницаемость пласта; h - эффективная (работающая) толщина пласта; µ - вязкость жидкости и газа. Гидропроводность или коэффициент гидропроводности представляет емкую характеристику продуктивного пласта, определяющую его производительность. Коэффициент проводимости или подвижности нефти, характеризующий подвижность жидкости в пластовых условиях в зависимости от ее вязкости (µ) и проницаемости пласта k : Коэффициент пьезопроводности: m – пористость пласта; ж и с – коэффициенты сжимаемости пластовой жидкости и пористой среды. Коэффициент пьезопроводности характеризует скорость перераспределения давления в пласте. |