Лекции РН и ГМ г. Лекции по разработке нефтяных месторождений

Скачать 22.18 Mb. Скачать 22.18 Mb.

|

Лабораторно экспериментальные методыПри лабораторных исследованиях определяют такие величины, как: пористость, проницаемость, гранулометрический состав, карбонатность, водонасыщенность. Само по себе определение всех этих величин в достаточной степени дает объективную оценку неоднородности изучаемого пласта. Промыслово-гидродинамические методы позволяют оценивать степень однородности пласта, выявлять литологические экраны, устанавливать взаимосвязь пластов по разрезу и скважин по площади, а также оценивать нефтенасыщенность пород. Указанные параметры и особенности строения нефтяных залежей определяют следующими гидродинамическими методами;

Макронеоднородность отображается графическими построениями и количественными показателями. Графически макронеоднородность по вертикали (по толщине объекта) отображается с помощью профилей (рис. 31) и схем детальной корреляции. По площади она отображается с помощью карт распространения коллекторов каждого пласта (рис. 32), на которых показываются границы площадей распространения коллектора и неколлектора, а также участки слияния соседних пластов.  Существуют следующие количественные показатели, характеризующие макронеоднородность пласта по разрезу и по площади:

, где hэф – эффективная толщина пласта в скважине; N – число скважин; Совместное использование Кп и Кр позволяет составить представление о макронеоднородности разреза. чем > Кр и < Кп, тем выше неоднородность.

Чем больше коэффициент литологической связанности, тем выше степень гидродинамической сообщаемости смежных пластов.

Три коэффициента, характеризует зоны распространения коллекторов с точки зрения условий вытеснения из них нефти: В качестве показателей прерывистости продуктивного пласта используются доли отношения объема: Vнепр - непрерывной части пласта; т.е. зон, получающих воздействие вытесняющего агента не менее чем с двух сторон Vлинз – доля объема линз; линз, не испытывающих воздействия; Vп/л - доля объема полулинз; т.е. зон, получающих одностороннее воздействие; Vобщ – общий объем пласта Под линзами в этом случае подразумеваются ограниченные со всех сторон непроницаемыми породами участки коллекторов . Полулинзы представляют собой участки прослоя, распространяемые за пределами залежи и выклинивающиеся внутри нее. За полулинзы могут быть приняты участки прослоя, открытые для поддержания давления только с одной стороны. За непрерывную часть принимают как площадь сплошного распространения прослоя, так и части площади, подвергающиеся воздействию нагнетания не менее, чем с двух сторон. Влияние неоднородности на размещение и плотность сетки скважин. Проблема оптимальной плотности сетки скважин, обеспечивающей наиболее эффективную разработку месторождений, была самой острой на всех этапах развития нефтяной промышленности. До 30-х годов, когда физика и гидродинамика нефтяного пласта только начинали развиваться, размещение скважин и определение их числа осуществлялось практически без учета законов фильтрации жидкостей и особенностей дренирования неоднородных пластов. Считалось, что суммарная добыча нефти из каждой скважины обратно пропорциональна корню квадратному из площади ее дренирования (правило Котлера). Это приводило к чрезмерному уплотнению сетки скважин, которая на практике достигала 0,5-1 га/скв. и менее. Наиболее ярким примером бесполезного уплотнения сетки скважин в мировой нефтяной промышленности является крупнейшее месторождение в США Ист-Техас с извлекаемыми запасами около 1 млрд.т. На нем при очень хороших коллекторских свойствах было пробурено около 30000 скважин с плотностью сетки менее 2 га/скв., из которых более 25000 были просто лишними. Аналогичная плотность сетки скважин в те годы применялась на месторождениях Старо-Грозненского района и Азербайджана. В конце 30-х годов на основе промысловых исследований скважин М. Макстом (США) и В.Н. Щелкачевым была развита теория пластовых водонапорных систем и интерференции (взаимодействия) скважин при дренировании нефтеносных пластов. Согласно этой теории, скважины, дренирующие гидродинамически единый пласт, взаимодействуют между собой, вследствие чего увеличение их сверх некоторого числа на ограниченной площади мало повышает отбор жидкости (нефти) из пласта. В 1945 г. в США Бакли и Крейз проанализировали данные по 103 американским месторождениям, разрабатываемым на системе растворенного газа (44) и водонапорном режиме (59). Они не установили заметной зависимости нефтеотдачи от плотности сетки скважин в пределах 1,4-16 га/скв. Исходя из теории интерференции скважин в 1946 г. А.П. Крылов, впервые в нашей стране и в мире для Туймазинского месторождения запроектировал сетку добывающих скважин 20 га/скв. (400х500 м). Это был беспримерный, качественный скачок в проблеме размещения скважин и методах разработки нефтяных месторождений. Вслед за Туймазинским месторождением аналогичная сетка скважин (20-24 га/скв.) была реализована на многих месторождениях Урало-Поволжья . Положительный опыт разработки этих месторождений послужил основанием для еще более решительного шага по разрежению сетки скважин и применению внутриконтурного искусственного заводнения. На Ромашкинском месторождении была запроектирована первоначальная плотность сетки 52 га/скв., в 60-70-х годах для месторождений Западной Сибири первоначальная сетка плотностью 49-56 га/скв. оказалась наиболее распространенной. Вместе с тем практика разработки нефтяных месторождений редкими сетками скважин и искусственным заводнением оказалась значительно сложнее и труднее, чем предполагалось. Проведенными исследованиями было установлено: для гидродинамически единых однородных пластов наблюдается очень слабая зависимость нефтеотдачи от плотности сетки скважин. В нефтеносных пластах, обладающих сложно выраженной зональной неоднородностью, прерывистостью, линзовидностью, расчлененностью и многопластовостью наблюдается значительная зависимость нефтеотдачи пластов от плотности сетки скважин, причем эта зависимость тем сильнее, чем выше неоднородность продуктивного пласта. Наиболее важным показателем неоднородности является прерывистость продуктивного пласта. Влияние прерывистости на плотность сетки скважин Рассмотрим это на примере. Представим прерывистые пласты, как бы линзами. Если сетка скважин будет редкая, то в эти линзы одновременно могут не попасть добывающие и нагнетательные скважины, то такая линза будет считаться не охваченной разработкой. Если уплотним сетку скважин, то в линзу попадает не менее одной нагнетательной и добывающей скважины. Следовательно, все линзы будут охватываться разработкой. Поэтому нужно изучать макронеоднородность пласта. Принципиальной трудностью при определении оптимальной плотности сетки скважин и оптимального размещения скважин является то, что решить достаточно надежно эту задачу можно только, зная достаточно точно неоднородность продуктивного пласта, а это можно узнать только при разбуривании пласта, достаточно большим количеством скважин. Неточность и неопределенность информации о пластах ее ограниченность, при окончании разведки месторождения и вводе нефтяного месторождения в разработку заставляют применять двухстадийное, а иногда и многостадийное разбуривание месторождений. Бурение первоначально редких сеток скважин и последующего их избирательного уплотнения, с целью повышения охвата неоднородных пластов заводнением, увеличения конечной нефтеотдачи и стабилизации добычи нефти. Первичная схема скважин устанавливается очень ориентировочно практически произвольно, поэтому она никогда не будет оптимальной. Однако ошибка в сторону принятия более редкой сетки, по сравнению с оптимальной, легко устраняется путем бурения дополнительных скважин, а ошибка в сторону принятия более плотной сетки – непоправима. Следовательно, корректировка сетки скважин возможна только в сторону ее уплотнения, поэтому первичная сетка должна быть достаточно редкой. Она должна обеспечивать ввод эксплуатационного объекта в разработку и достижение достаточно высокого темпа отбора извлекаемых запасов нефти. Добывающие и нагнетательные скважины первичной сетки скважин образуют соответствующую систему разработки, которая и обеспечивает планируемый отбор нефти. Первичная сетка скважин должна удовлетворять следующим требованиям: а) обеспечить достаточно высокие темпы отбора нефти из пласта; б) создать основу эффективной системы заводнения нефтяного пласта; в) обеспечить достаточно полную информацию о нефтяных залежах; г) запасы нефти, приходящиеся на 1 скв. (параметр Крылова), должны быть значительными, чтобы было экономически допустимо дальнейшее уплотнение сетки скважины. Второй этап разбуривания – это бурение дополнительных скважин. Их число и размещение определяются в проектных документах на базе дополнительной информации о продуктивных пластах, полученной в результате разбуривания первичной сетки скважин. Как правило, дополнительные скважины второго этапа бурения должны закладываться избирательно, исходя из особенностей геолого-литологического строения залежей и характера разработки пластов. Бурение преследует следующие цели: а) уплотнение первичной сетки скважин с целью приближения к «оптимальной», устанавливаемой по тому или иному критерию оптимальности (как правило, технико-экономический); б) необходимость разукрупнения эксплуатационных объектов, если оказывается, что выбранный в первой технологической схеме разработки эксплуатационный объект не обеспечивает эффективную выработку запасов нефти из отдельных пластов и пропластков. При этом, разукрупнение может происходить или только в сфере нагнетания, путем организации раздельной закачки по отдельным элементам эксплуатационного объекта, или одновременно в сфере добычи, т.е. выделение того или иного элемента объема разработки в самостоятельный; в) необходимость ввода в разработку оставшихся не разбуренными малопродуктивных участков пласта, решение о вводе в разработку которых по разным причинам (главным образом, экономическим) не было принято. При составлении технологической схемы разработки из-за отсутствия информации невозможно выяснить целесообразность разработки подобных, «сомнительных» участков, и решение об их разработки, как правило, откладывается до следующих проектных документов. К таким участкам обычно относятся зоны малых толщин, водонефтяные зоны, подгазовые зоны, зоны ухудшенной проницаемости и т. д.; г) необходимость создания окончательной системы заводнения нефтяного пласта, обеспечивающий отбор пластовых объемов жидкости из пласта и охват процессом вытеснения всех элементов эксплуатационного объекта; д) получение дополнительной информации о нефтяных залежах и, что особенно важно, о характере выработки запасов из отдельных элементов эксплуатационного объекта. Таким образом, дополнительные скважины решают одновременно две задачи – интенсификацию добычи нефти и увеличение нефтеотдачи пласта. Дополнительные скважины, которые должны, в основном, увеличивать нефтеотдачу пласта называются резервными скважинами, они обычно составляют 20-30% от числа скважин первичной сетки. В нашей стране применяют двухстадийное разбуривание первоначально редких сеток скважин и последующее избирательное уплотнение их с целью повышения охвата неоднородных пластов заводнением, увеличения конечной нефтеотдачи и стабилизации добычи нефти. В первую стадию бурят так называемый основной фонд добывающих и нагнетательных скважин при малой плотности сетки. По данным бурения и исследования скважин основного фонда уточняется геологическое строение неоднородного объекта, в результате чего возможны изменения плотности сетки скважин, которые разбуривают во вторую стадию и называют резервными. Резервные скважины предусматриваются с целью вовлечения в разработку отдельных линз, зон выклинивания и застойных зон, которые не вовлекаются в разработку скважинами основного фонда в пределах контура их размещения. Число резервных скважин обосновывается с учетом характера и неоднородности пластов (их прерывистости), плотности сетки скважин, соотношения вязкости нефти и воды и т. д. Число резервных скважин может составлять до 30 % основного фонда скважин. Их место размещения следует планировать в более ранние сроки разработки. Отметим, что для замены фактически ликвидированных скважин из за старения (физического износа) или по техническим причинам (в результате аварий при эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин) требуется обосновывать также число скважин-дублеров, которое может достигать 10—20 % фонда. По темпу ввода скважин в работу можно выделить одновременную (еще называют «сплошная») и замедленную системы разработки залежей. В первом случае темп ввода скважин в работу быстрый — все скважины вводят в работу почти одновременно в течение первых одного — трех лет разработки объекта. При большом сроке ввода систему называют замедленной, которую по порядку ввода скважин в работу различают на системы сгущающуюся и ползучую. Сгущающуюся систему целесообразно применять на объектах со сложным геологическим строением. Она соответствует принципу двухстадийного разбуривания. Ползучую систему, ориентированную по отношению к структуре пласта, подразделяют на системы: а) вниз по падению; б) вверх по восстанию; в) по простиранию. В практике разработки крупных отечественных месторождений ползучая и сгущающаяся системы разработки комплексно сочетаются. Только трудные природные (топи, болота) и геологические условия определили применение ползучей системы на Самотлорском месторождении. Системы разработки с размещением скважин по равномерной сетке считают целесообразными при режимах работы пласта с неподвижными контурами (режим растворенного газа, гравитационный режим), т. е. при равномерном распределении по площади пластовой энергии. В СНГ в основном по треугольной сетке разбурено большинство эксплуатационных объектов Азербайджана, Туркмении, Западной Украины, Северного Кавказа и др. Системы разработки с размещением скважин по неравномерной сетке аналогично различают: по плотности сетки; по темпу ввода скважин в работу (ввода рядов скважин — работают один ряд, два, три); по порядку ввода скважин в работу. Дополнительно их разделяют: по форме рядов — с незамкнутыми рядами и с замкнутыми (кольцевыми) рядами; по взаимному расположению рядов и скважин — с выдержанными расстояниями между рядами и между скважинами в рядах и с уплотнением центральной части площади. Такие системы широко использовали при режимах работы пласта с подвижными контурами (водо-, газонапорный, напорно-гравитационный и смешанный режимы). При этом скважины размещали рядами, параллельными первоначальному контуру нефтеносности. Такую систему начали применять у нас впервые в 1930 г. на Новогрозненском, затем на Туймазинском (20 • 104м2/скв при расстояниях между рядами 500 м и между скважинами в рядах 400 м), Ромашкинском (60*104м2/скв — 1000 м-600 м), Усть-Балыкском (42-104м2/скв), Мегионском (64-104м2/скв), Самотлорском (64 •104м2/скв) и других месторождениях. При современном проектировании первоначальная расстановка скважин почти всегда равномерная. Примерные рекомендации по выбору плотности сетки скважин (га/скв.) на ранних стадиях проектирования разработки нефтяных залежей с учетом прерывистости пластов и вязкости нефти даны в таблице:

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАВОДНЕНИЯ Заводнение нефтяных месторождений применяют с целью вытеснения нефти водой из пластов и поддержания при этом пластового давления на заданном уровне. В настоящее время заводнение — самый распространенных в мире вид воздействия на пласты разрабатываемых месторождений. В России свыше 90% всей нефти добывают из заводняемых месторождений. Наиболее часто применяемые виды заводнения: внутриконтурное при рядных или блоково-рядных и площадных схемах расположения скважин и законтурное. Используют также очаговое и избирательное заводнение. Широкое распространение заводнение нефтяных месторождений во всем мире обусловлено:

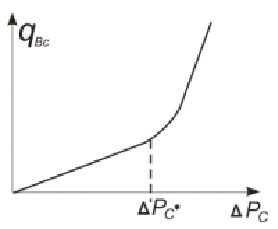

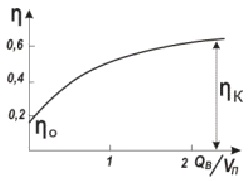

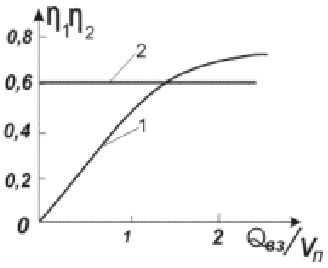

В связи с этим заводнение нефтяных месторождений еще длительное время будет одним из ведущих методов воздействия на пласты. Технологически заводнение осуществляется следующим образом. Очищенную от примесей воду с помощью насосов высокого давления, установленных на насосной станции (КНС, БКНС), закачивают в нагнетательные скважины, расположенные на площади нефтеносности (внутриконтурное заводнение) или вне ее (законтурное заводнение). Воду нагнетают одновременно в несколько скважин (куст). Должна закачиваться качественная вода, это когда количество взвешенных частиц в воде не должно превышать 5 мг/л для низкопроницаемых и 20 мг/л для высокопроницаемых пластов. В проектах часто принято 40-50 мг/л. Давление на устье нагнетательных скважин в процессе заводнения пластов поддерживают обычно на уровне 5 — 10 МПа, а в ряде случаев — 15 — 20 МПа. Так как проницаемости в призабойных зонах отдельных скважин неодинаковы, то при одном и том же давлении на устье, расход закачиваемой в различные скважины воды различный. Теоретически расход воды, закачиваемой в нагнетательную скважину, согласно закону Дарси, должен быть пропорциональным перепаду давления, но фактически, он нелинейно зависит от перепада давления, причем при незначительных его значениях зависимость близка к линейной, а затем расход начинает резко увеличиваться за счет раскрытия трещин и эффективная проницаемость пласта в этой зоне резко возрастает. (см. рис )  Рис..Зависимость расхода воды, закачиваемой в нагнетательную скважину, от перепада давления При разработке нефтяных месторождений с применением заводнения из добывающих скважин вначале получают практически чистую нефть, т. е. безводную продукцию, а затем, по мере роста объема закачанной в пласт воды, начинают вместе с нефтью добывать воду. Важной характеристикой разработки месторождения является нефтеотдача.  Рис.39. Зависимость текущей нефтеотдачи от Нефтеотдача: Текущую нефтеотдачу Коэффициент текущей нефтеотдачи при заводнении равен произведению коэффициента вытеснения Коэффициентом вытеснения нефти водой Рассмотрим схему заводнения слоистого прямолинейного пласта  Пласт состоит из четырех пропластков (1, 2, 3 и 4), причем только три нижних охвачены заводнением, а первый пропласток, вследствие того, что он прерывается из-за литологического выклинивания не разрабатывается — в него не поступает закачиваемая в пласт вода и из него не добывается нефть. Общие геологические запасы нефти в пласте Охваченные заводнением запасы По определению  (5.8) (5.8)В условиях неизменной системы и технологии разработки пласта в случае, когда коэффициент нефтеотдачи равен произведению коэффициента вытеснения  Рис.42 . Зависимость видно, что Коэффициент вытеснения часто определяют на основе данных лабораторных экспериментов вытеснения нефтей из естественных образцов пород-кернов, а также промысловых исследований. и зависит от следующих основных факторов: 1) минералогического состава и литологической микроструктуры пород — коллекторов нефти и, как следствие этих факторов, — глинистости пород, распределения пор по размерам, значений абсолютных и относительных проницаемостей, трещиноватости пород и т. д.; 2) отношения вязкости нефти к вязкости воды, вытесняющей нефть; 3) структурно-механических (неньютоновских) свойств нефти и их зависимостей от температурного режима пластов; 4) смачиваемости пород водой и характера проявления капиллярных сил в породах-коллекторах с различной микроструктурой; 5) скорости вытеснения нефти водой. Коэффициент охвата пластов воздействием при заводнении 1. Физических свойств и геологической неоднородности разрабатываемого нефтяного пласта в целом (макронеоднородности пласта). То есть наличие газовой шапки, нефтенасыщенных зон, подстилаемых водой, т. е. водоплавающих зон, прерывистости пласта по вертикали (наличия непроницаемых пропластков) и по горизонтали (литологического выклинивания пропластков), и т. д. 2. Параметров системы разработки месторождения, т. е. расположения скважин в пласте, расстояний между добывающими, а также между добывающими и нагнетательными скважинами, отношения числа нагнетательных к числу добывающих скважин. 3. Давления на забоях нагнетательных и добывающих скважин, применения методов воздействия на призабойную зону и совершенства вскрытия пластов. 4. Применения способов и технических средств эксплуатации скважин (механизированных способов добычи, методов одновременно-раздельной эксплуатации). 5. Применения методов управления процессом разработки месторождения путем частичного изменения системы разработки (очагового и избирательного заводнения) или без изменения системы разработки (изменения режима работы скважин, циклического заводнения и др.). В целом можно отметить, что коэффициент вытеснения зависит от физических свойств пласта, его микронеоднородности и характеристик процесса вытеснения нефти из пористой среды, а коэффициент охвата пластов воздействием при заводнении, как и при других методах разработки, определяется степенью макронеоднородности месторождения, системой разработки и условиями эксплуатации скважин. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ЗАВОДНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ Промышленное применение заводнения нефтяных пластов в СССР было начато в 1948 г. при разработке девонских горизонтов Туймазинского нефтяного месторождения. К этому времени уже были известны опыты закачки воды в нефтяные пласты с целью пополнения пластовой энергии, проводившиеся в различных странах. При разработке нефтяных месторождений в СССР с применением заводнения вначале использовали законтурное заводнение. При этом нагнетательные скважины бурили за внешним контуром нефтеносности, вдоль него. Добывающие скважины располагали также вдоль контура нефтеносности. Линии расположения нагнетательных скважин были удалены от первых рядов добывающих скважин на 1 — 6 км. Законтурное заводнение применяли на месторождениях, продуктивные пласты которых были сложены в основном песчаниками и алевролитами с проницаемостью 0,3 — 1,0 мкм2. Вязкость нефти в пластовых условиях заводняемых месторождений составляла -1 — 5·10-3 Па·с. Законтурное заводнение осуществлялось часто не с самого начала разработки месторождений, а спустя некоторое время, в течение которого происходило падение пластового давления. Тем не менее, закачка воды в законтурную область пласта позволяла в течение одного-двух лет настолько восполнить запас пластовой энергии, что оно стабилизировалось. Использование заводнения нефтяных пластов привело вначале к возникновению технологической трудности, связанной с низкой приемистостью нагнетательных скважин. Пласты, которые, согласно формуле Дюпюи, должны были при используемых перепадах давления поглощать запроектированные расходы воды, практически не принимали воду. Широкое применение методов воздействия на призабойную зону скважин, таких, как гидравлический разрыв пласта и кислотные обработки, и главным образом, использование повышенных давлений нагнетания привели к существенному увеличению приемистости нагнетательных скважин и, по сути дела, к решению проблемы их освоения. Опыт разработки нефтяных месторождений с применением законтурного заводнения привел к следующим основным выводам. 1. Законтурное заводнение позволяет не только поддерживать пластовое давление на первоначальном уровне, но и превышать его. 2. Использование законтурного заводнения дает возможность обеспечивать доведение максимального темпа разработки месторождений до 5 — 7% от начальных извлекаемых запасов, применять системы разработки с параметром плотности сетки скважин 20 — 60· 104 м2/скв при довольно высокой конечной нефтеотдаче, достигающей 0,50 — 0,55 в сравнительно однородных пластах, и при вязкости нефти в пластовых условиях порядка 1 — 5·10 -3 Па·с. 3. При разработке крупных по площади месторождений с числом рядов добывающих скважин больше пяти законтурное заводнение оказывает слабое воздействие на центральные части, в результате чего добыча нефти из этих частей оказывается низкой. Это ведет к тому, что темп разработки крупных месторождений в целом не может быть достаточно высоким при законтурном заводнении. 4. Законтурное заводнение не позволяет воздействовать на отдельные локальные участки пласта с целью ускорения извлечения из них нефти, выравнивания пластового давления в различных пластах и пропластках и т. д. 5. При законтурном заводнении довольно значительная часть воды, закачиваемой в пласт, уходит в водоносную область, находящуюся за контуром нефтеносности, не вытесняя нефть из пласта. Указанные выводы о результатах законтурного заводнения нефтяных пластов вызвали дальнейшее усовершенствование разработки нефтяных месторождений и привели к целесообразности использования внутриконтурного заводнения, особенно крупных месторождений, с разрезанием пластов рядами нагнетательных скважин на отдельные площади или блоки.  Метод применим для разработки нефтяных и газонефтяных объектов. Он достаточно эффективен при небольшой ширине залежей (до 5— 6 км), малой относительной вязкости пластовой нефти (до 2—3), высокой проницаемости коллектора (0,4—0,5 мкм2 и более), сравнительно однородном строении продуктивного пласта, хорошей сообщаемости залежи с законтурной областью. Более широко законтурное заводнение апробировано на залежах пластового типа, но при указанных условиях получены положительные результаты и на залежах массивного типа, в том числе и в карбонатных коллекторах. законтурного заводнения. Сущность этого явления заключается в быстром восполнении природных энергетических ресурсов, расходуемых на продвижение нефти к забоям эксплуатационных скважин. С этой целью поддержание пластового давления производится закачкой воды через нагнетательные скважины, расположенные за пределами нефтеносной части продуктивного пласта в зоне, занятой водой ( за внешним контуром нефтеносности). При этом, линию нагнетания намечают на некотором расстоянии за внешним контуром нефтеносности. Это расстояние зависит от таких факторов, как:

Значение вышеперечисленных факторов уменьшается по мере увеличения неоднородности и изменчивости пласта от участка к участку по толщине и проницаемости. Так как изменение именно этих параметров сильно сказывается на фильтрационном потоке и , следовательно, на характере перемещения контуров нефтносности. Поэтому обычно нагнетательные скважины размещают возможно ближе к внешнему контуру нефтеносности – на расстоянии от 0 до 200 –300 м в зависимости от угла наклона пласта и расположения эксплуатационных скважин. Для однородных высокопроницаемы пластов, содержащих легкую нефть малой вязкости и с хорошей гидродинамической связью залежи с водоносной зоной, метод законтурного заводнения является достаточно эффективным, обеспечивающим нефтеотдачу, близкую к естественному водонапорному режиму. Приконтурное заводнение.При этом виде заводнения нагнетательные скважины располагают на некотором удалении от внешнего контура нефтеносности в пределах водонефтяной зоны залежи (рис. 17). Применяется в основном при той же характеристике залежей, что и законтурное заводнение, но при значительной ширине водонефтяной зоны, а также при плохой гидродинамической связи залежи с законтурной зоной. Значительная ширина водонефтяных зон чаще свойственна залежам платформенного типа. Плохая связь залежи с водоносной частью пласта может быть обусловлена ухудшением проницаемости пласта вблизи ВНК или наличием под ним или на его уровне водонепроницаемого экрана. Присутствие такого экрана особенно характерно для залежей в карбонатных коллекторах, где вторичные геохимические процессы могут приводить к закупорке пустот минеральными солями, твердыми битумами и др. По принципам расположения скважин, соотношению числа добывающих и нагнетательных скважин, подходу к разработке газонефтяных залежей, значениям достигаемой нефтеотдачи приконтурное заводнение приближается к законтурному.  Дальнейшие исследования и опыт разработки показали, что наиболее целесообразно разрезание разрабатываемых пластов рядами нагнетательных скважин на отдельные блоки таким образом, чтобы между рядами нагнетательных скважин в блоке (полосе) находилось не более пяти рядов добывающих скважин. Так возникла современная разновидность рядных систем — блоковые системы разработки нефтяных месторождений: однорядная, трехрядная и пятирядная. Эти системы впервые стали применять на месторождениях Куйбышевской области. Использование систем разработки с внутриконтурным разрезанием позволило в 2 — 2,5 раза увеличить темпы разработки по сравнению с законтурным заводнением, существенно улучшить технико-экономические показатели разработки. Блоковые рядные системы нашли большое применение при разработке нефтяных месторождений во многих нефтедобывающих районах, и особенно в Западной Сибири. Рассматриваемый вид заводнения применяют на залежах пластового типа с параметрами пластов и нефтей, указанными для законтурного заводнения, но с большой площадью нефтеносности, а также на залежах разных размеров при практически повсеместном залегании пласта-коллектора, но при невысокой его проницаемости, повышенной вязкости нефти или ухудшении условий фильтрации у ВНК. Преимущества систем разработки с блоковым заводнением заключаются в том, что они могут проектироваться и реализоваться, когда детальные сведения о конфигурации контуров нефтеносности еще отсутствуют. Применение такие систем дает возможность осваивать блоки эксплуатационного объекта в нужной последовательности, регулировать разработку с помощью перераспределения объемов закачки воды. Недостаточный учет геологической неоднородности при реализации блоковых систем может быть в значительной степени восполнен в процессе разработки путем развития и совершенствования всей системы. Как видно из рис. 15, выделяют несколько подвидов разрезания—разрезание на площади, блоковое и сводовое (центральное).  Рис. 21 Разновидность системы со сводовым заводнением Контуры нефтеносности: 1-внешний, 2- внутренний; Скважины: 3 – нагнетательные, 4 – добывающие;  Рис. 20 Разновидность системы со сводовым заводнением Рис. 20 Разновидность системы со сводовым заводнениемРациональны они для залежей с умеренной площадью нефтеносности. Показания для применения — низкая проницаемость пластов или наличие экранирующего слоя под залежью, необходимость дополнить законтурное заводнение для усиления воздействия на центральную часть залежи. При проектировании сводового заводнения особое внимание необходимо обращать на размеры водонефтяной зоны. Так, при осевом разрезании в условиях большой ширины этой зоны скважины нагнетательного ряда могут оказаться в чисто нефтяной части пласта, а большая часть добывающих скважин — в водонефтяной. В такой ситуации лучше остановиться на блоковом заводнении. Площадное заводнение Системы разработки с площадным заводнением (площадные системы) обладают большей активностью по сравнению с системами, охарактеризованными ранее. Это обусловлено тем, что в рамках систем с площадным заводнением каждая добывающая скважина с самого начала разработки непосредственно контактирует с нагнетательными, в то время как, например, при внутриконтурном разрезании в начале разработки под непосредственным влиянием нагнетательных скважин находятся лишь скважины внешних (первых) добывающих рядов. Кроме того, при площадном заводнении на одну нагнетательную скважину обычно приходится меньшее количество добывающих скважин, чем при ранее рассмотренных системах.  Эти системы обычно рекомендуются для эксплуатационных объектов, характеризующихся относительно однородным строением пластов и представленных терригенными или карбонатными коллекторами порового типа. Наиболее широко они применяются при разработке малопродуктивных объектов с низкой проницаемостью коллекторов, с повышенной вязкостью нефти или с сочетанием низкой проницаемости и повышенной вязкости. Прямые семиточечная и девятиточечная системы отличаются от соответствующих обращенных систем, показанных на рис. 23, тем, что в них нагнетательные и добывающие скважины меняются местами. Такие системы, так же как и система с разрезанием на узкие полосы, могут быть применены и для высокопродуктивных объектов при необходимости получения высоких уровней добычи нефти или продления фонтанного периода эксплуатации в случае больших трудностей с организацией механизированной эксплуатации скважин. Их использование может быть целесообразным также в случаях, когда продолжительность разработки месторождения ограничена какими-либо обстоятельствами, например сроком возможной эксплуатации морских сооружений в условиях шельфа. Специалистами объединения Удмуртнефть доказана целесообразность применения для залежей нефти повышенной вязкости, приуроченных к трещинно-поровым карбонатным коллекторам, площадной системы заводнения, названной ими ячеистой (рис. 23г). При разработке таких залежей коллектор в добывающих скважинах ведет себя как поровый, а в нагнетательных в связи с раскрытием трещин под влиянием высокого забойного давления — как трещинно-поровый. Это обусловливает многократное превышение коэффициента приемистости нагнетательных скважин над коэффициентом продуктивности добывающих скважин и соответственно высокую суточную приемистость первых при низких дебитах вторых. Применение в таких условиях обычных площадных систем с равными расстояниями между всеми скважинами и с малой величиной отношения количеств добывающих и нагнетательных скважин обусловливает низкий уровень добычи несмотря на большой объем закачиваемой в пласт воды, намного превышающий объем отбираемой из пласта жидкости. Ячеистая система во многом устраняет эти недостатки и повышает эффективность разработки залежей, обеспечивая резкое увеличение величины отношения количеств добывающих и нагнетательных скважин (до 6: 1 и более), а также расстояния между нагнетательными и добывающими скважинами при малых расстояниях между добывающими скважинами. Таким образом, судить об активности системы воздействия в условиях трещинно-поровых коллекторов только по соотношению количеств скважин разного назначения, видимо, нельзя. Системам разработки с площадным заводнением свойственны и некоторые негативные моменты. Они практически не позволяют регулировать скорость продвижения воды к разным добывающим скважинам элемента системы разработки путем перераспределения объемов закачиваемой воды. В связи с этим возрастает вероятность преждевременного обводнения значительной части добывающих скважин. Этот процесс усугубляется неодновременным вводом новых добывающих скважин в элементе системы после начала закачки воды, продолжительными остановками отдельных скважин для подземного и капитального ремонта, отключением обводненных скважин, существенными различиями в дебитах скважин и др. Вследствие своеобразной конфигурации линий тока при площадном заводнении между скважинами могут формироваться целики (застойные зоны) нефти. В связи с низкой продуктивностью залежей, при которой применяется площадное заводнение, и вследствие указанных особенностей процесса разработки коэффициент извлечения нефти, как правило, не превышает 0,45—0,50. Площадное заводнение в различных модификациях нашло применение на Оленьем многих других месторождений Западной Сибири и т. д. В дальнейшем, в основном с целью расположения резервных скважин, интенсификации и регулирования разработки месторождений, стали применять схемы очагового и избирательного заводнения, при использовании которых нагнетательные и добывающие скважины располагают не в соответствии с принятой упорядоченной системой разработки, а на отдельных участках пластов. Очаговое и избирательное заводнение стали впервые применять на нефтяных месторождениях Татарии. Заводнение нефтяных пластов с его разновидностями в настоящее время — главный метод воздействия на нефтяные пласты с целью извлечения из них нефти. Это главенствующее положение метод заводнения сохранит, видимо, не только в ХХ, но и в начале XXI в. Избирательное заводнение—разновидность внутриконтурного заводнения—предусматривает выбор местоположения нагнетательных скважин после разбуривания эксплуатационного объекта по равномерной сетке с учетом изменчивости его геологического строения. При составлении первого проектного документа на разработку местоположение нагнетательных скважин не определяют. После разбуривания объекта по равномерной сетке и некоторого периода эксплуатации всех скважин на нефть для освоения под закачку воды выбирают скважины, местоположение которых наиболее полно отвечает геологическому строению пластов и обеспечивает эффективное воздействие на весь объем залежи. В конечном счете нагнетательные скважины оказываются размещенными по площади объекта неравномерно. Избирательное заводнение применяют при резкой зональной неоднородности пластов, выражающейся в неповсеместном залегании коллекторов, в наличии двух или трех разновидностей коллекторов разной продуктивности, распределенных неравномерно по площади и т. д., а также при нарушении объекта серией дизъюнктивных нарушений. Очаговое заводнение по сути является избирательным заводнением, но применяется как дополнение к другим разновидностям заводнения (законтурному, приконтурному, разрезанию на площади, блоки и др.), если они не обеспечивают влияние закачки воды по всей площади объекта. Очаги заводнения (нагнетание воды в отдельные скважины или небольшие группы скважин) обычно создают на участках, не испытывающих или недостаточно испытывающих влияние заводнения после освоения запроектированного его вида. Под нагнетательные выбирают скважины из числа добывающих, преимущественно из тех, которые основную свою задачу уже выполнили, т. е. расположенные на заводненных (выработанных) участках объекта разработки. При необходимости для создания очагов заводнения бурят специальные дополнительные скважины. Очаговое заводнение применяют очень широко: это одно из главнейших мероприятий по развитию и совершенствованию систем разработки с заводнением. Очаговое заводнение может применяться в качестве самостоятельного при разработке залежей нефти в резко неоднородных и прерывистых пластах и в качестве вспомогательного заводнения в сочетании с законтурным и особенно внутриконтурным заводнением для выработки запасов нефти из участков, не охваченных основными системами. Разбуривание осуществляют по равномерной сетке с расположением буровых станков вблизи продуктивных скважин и последующим переходом «от известного к неизвестному». Нагнетательные скважины выбирают из числа пробуренных так, чтобы они размещались на участках с наилучшей характеристикой пластов и оказывали влияние на максимальное число окружающих добывающих скважин. В связи с этим его называют избирательным заводнением. Обширные фактические данные по разработке нефтяных месторождений с применением заводнения во многих случаях подтверждают с той или иной степенью точности теоретические результаты, получаемые на основе моделей поршневого и непоршневого вытеснения нефти водой из однородного, слоисто - неоднородного, а также трещиноватого и трещиновато-пористого пластов, если модель соответствует реальному пласту. Фактическое изменение пластового давления, добыча нефти и жидкости, зависимость текущей обводненности от нефтеотдачи согласуются с расчетными. Однако проблема правильного выбора модели, наиболее точно отражающей главные особенности разработки пласта, еще далека от своего полного разрешения. Модели разработки пластов, наиболее соответствующие действительности, могут быть построены лишь на основе тщательного изучения и учета свойств пласта и сопоставления результатов расчета процесса разработки пласта с фактическими данными. В последние годы в связи с ростом вычислительных возможностей ЭВМ получают большее развитие детерминированные модели пластов и процессов разработки. Их использование приводит к необходимости решения двумерных и трехмерных задач многофазной многокомпонентной фильтрации. Первоначально в нашей стране применение заводнения связывалось в основном с закачкой воды в нагнетательные скважины, расположенные в законтурной части месторождения – законтурное заводнение. Впервые законтурная система заводнения была запроектирована в 1948 году на Туймазинском месторождении при разработке девонских пластов. Законтурное заводнение в принципе может быть более эффективно, чем внутриконтурное, так как при этом нефть вытесняется пластовой совместной водой. Однако опыт разработки показал, что у этой системы заводнения есть много недостатков: 1) плохие коллекторские свойства и повышенная вязкость нефти вблизи с ВНК, слабая приемистость скважин; 2) из-за плохих свойств пласта, приходилось бурить много лишних скважин; 3) значительные оттоки воды за контур нефтеносности; 4) малая эффективность при разработке на крупных месторождениях с числом добывающих рядов больше 5 – оказывает слабое воздействие на центральные части, в результате чего добыча нефти в этих частях оказывается низкой. 5) законтурное заводнение не позволяет воздействовать на отдельные участки пласта с целью ускорения извлечения из них нефти, выравнивания пластового давления. Развитием законтурного заводнения, явилось создание системы внутриконтурного заводнения. В этом случае месторождение рядами нагнетательных скважин «разрезается», на отдельные полосы, блоки или площади самостоятельной разработки и нефть вытесняется нагнетаемой водой. Впервые внутриконтурная система разработки была запроектирована в 1955 г. на Ромашкинском месторождении. В начале 60-х годов были созданы блоковые или рядные системы внутриконтурного заводнения для разработки обычных нефтяных залежей. При этих системах требуется разрезать нефтяные месторождения на блоки оптимальных размеров, и число рядов добывающих скважин между двумя батареями нагнетательных скважин выбирается в зависимости от конкретной геолого-физической характеристики нефтяной залежи и необходимых темпов разработки. Чем меньше размеры блоков и число рядов добывающих скважин, тем выше интенсивность системы разработки нефтяной залежи. 1) По сравнению с системами законтурного заводнения блоковые системы увеличивают темп разработки в 2-3 раза, улучшаются технико-экономические показатели; 2) снижается расход воды, за счет уменьшения утечек ее в законтурную зону; 3) позволяет ускорить ввод месторождения в разработку; Исследование эффективности процесса заводнения по Урало-Поволжью, показало, что заводнение улучшает текущие показатели разработки и повышает конечную нефтеотдачу пластов. Опыт разработки показывает, что блоковые системы целесообразно применять: 1. при ширине залежей 4-5км. 2. и меньше, если залежи характеризуются пониженной проницаемостью коллекторов, зональной неоднородностью, повышенной вязкостью нефти. Высокая эффективность блоковых систем разработки обусловила широкое распространение их во всех нефтедобывающих районах страны. Площадное заводнение. 1.Эффективно применять при разработке проницаемых и сильно прерывистых пластов. 2. Воздействие залежей, при площадном заводнении, интенсивнее блоковой 5 рядной системы. При площадной системе заводнения можно обеспечить темп отбора выше, при меньшем количестве скважин. Применяется в Западной-Сибири, Удмуртии. | |||||||||||||||||||||||