Лекции РН и ГМ г. Лекции по разработке нефтяных месторождений

Скачать 22.18 Mb. Скачать 22.18 Mb.

|

|

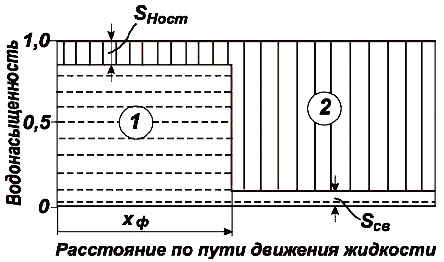

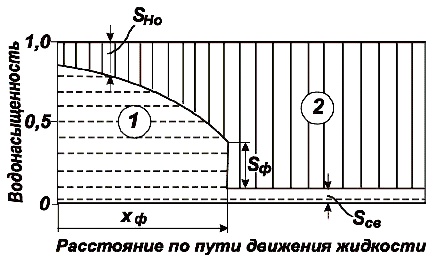

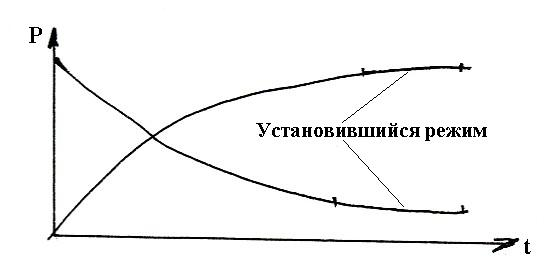

3.2. Модели вытеснения нефти Рассмотрим модели процесса вытеснения нефти водой (газом). Различают два вида вытеснения нефти водой в пористой среде – поршневой и непоршневой. В соответствии с этим существуют модели поршневого и непоршневого вытеснения. 3.2.1. Модель поршневого вытеснения. Предполагается движущийся в пласте вертикальный фронт, впереди которого нефтенасыщенность равна начальной (  Рис. 25. Модель поршневого вытеснения нефти водой. Насыщенность: 1- водой; 2 – нефтью В соответствии с этой моделью полное обводнение продукции скважин происходит мгновенно в момент подхода фронта вытеснения к скважинам. 3.2.2. Модель непоршневого вытеснения По схеме Бакли — Леверетта предполагается в пласте движущийся фронт вытеснения.  Рис. 26. Модель непоршневого вытеснения нефти водой. Насыщенность: 1- водой; 2 – нефтью Перед фронтом вытеснения движется только нефть, позади него — одновременно нефть и вода со скоростями, пропорциональными соответствующим фазовым проницаемостям. Причем по мере продвижения фронта вытеснения скорости изменяются не только в зависимости от насыщенности в пласте, но и во времени. В момент подхода фронта к скважине происходит мгновенное обводнение до некоторого значения, соответствующего нефтенасыщенности на фронте Распределение водонасыщенности в пласте изменяется по мере продвижения в глубь пласта фронта вытеснения таким образом, что значения водонасыщенности на фронте вытеснения Sф и на входе в пласт остаются неизменными. Таким образом, кривая распределения водонасыщенности как бы «растягивается» оставаясь подобной себе. Такое распределение водонасыщенности называется автомодельным. При непоршневом вытеснении добыча нефти из пласта продолжается и после прорыва фронта вытеснения к концу пласта. На практике при разработке нефтяных месторождений из добывающих скважин сначала получают практически чистую нефть, т.е. безводную продукцию, а затем, по мере роста закачиваемой в пласт воды начинают вместе с нефтью добывать воду. МЕТОДИКИ РАСЧЕТОВ ФИЛЬТРАЦИИ ФЛЮИДОВ В НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТАХ Внедрение новых технологий разработки в нефтяную промышленность проводят после того, как оно прошло изучение в лабораторных условиях. В свое время прошло эту стадию и такое широко развитое на практике воздействие на нефтяные пласты, как заводнение. За стадией лабораторного исследования следуют первые промышленные испытания процессов. В этот период нужно количественное представление о технологии, т.е. создание моделей. Весь процесс разработки нефтяных месторождений описывается системами дифференциальных уравнений с начальными и граничными условиями. Расчеты, проводимые на основе моделей, называют методиками расчета. Дифференциальные уравнения, описывающие процессы разработки основаны на использовании двух законов природы: закона сохранения вещества и закона сохранения энергии, а также на специальных законах фильтрации. Закон сохранения вещества в моделях разработки записывается в виде дифференциального уравнения неразрывности массы вещества, либо в виде формул, выражающих материальный баланс веществ в целом в пласте. В последнем случае метод расчета получил название метода материального баланса. Закон сохранения энергии используют в моделях разработки в виде дифференциального уравнения сохранения энергии движущихся в пластах веществ. Основным законом фильтрации однородной жидкости или газа является закон Дарси, т.е. скорость фильтрации линейно и прямо пропорционально зависит от градиента давления. V – скорость фильтрации жидкости, м/сек; k - коэффициент проницаемости, м2; µ - вязкость жидкости в пластовых условиях, мПа·с; В случае фильтрации неоднородной жидкости, например, нефть и вода справедлив закон 2х фазной фильтрации. Тогда формула записывается в следующем виде: где υн, υв – вектор скорости фильтрации соответственно нефти и воды; kн (S), kв (S) – относительные проницаемости для нефти и воды, зависящие от водонасыщенности S; Рн, Рв – давление для нефти и воды. Вспомним, что относительная проницаемость пористой среды это отношение фазовой проницаемости для данной фазы к абсолютной. Фазовая это проницаемость пород для данной жидкости при наличии или движении в порах многофазных систем. Абсолютная проницаемость это проницаемость пористой среды, которая определена при наличии в ней лишь одной фазы. Исследования показывают, что фазовая и относительная проницаемость для различных фаз зависит от нефте-газонасыщенности породы Если часть пор занята какой либо фазой, то ясно, что проницаемость породы для другой фазы становится меньше. График относительных фазовых проницаемостей для нефти и воды имеет вид, представленный на рисунке. На оси абсцисс отмечены 2 характерные точки Sсв. и S* Sсв.- это связанная вода, которой содержится в породе около 20%. Относительная проницаемость для нее в данной точке будет равняться 0, несмотря на то, что она в пласте присутствует, но добыть ее мы не можем, так как она раздроблена, находится в тупиковых зонах.  Если в породах содержится 30% связанной воды, то относительная проницаемость для нефти уменьшается в 2 раза. Поэтому н  еобходимо применять меры для предохранения нефтяных пластов и забоев скважин от преждевременного обводнения. еобходимо применять меры для предохранения нефтяных пластов и забоев скважин от преждевременного обводнения.Из рисунка видно, что в точка S* при водонасыщенности 80%, относительная проницаемость для нефти равна 0, хотя нефть в пласте имеется. При вытеснении нефти водой остаточная нефтенасыщенность составляет не менее 20%, так как нефть прочно удерживается в породе капиллярными силами, диспергирована и также находится в тупиковых зонах. Аналогичные зависимости имеются и для трехфазной фильтрации жидкости и газа, когда в пласте происходит одновременная фильтрация нефти, воды и газа. Методики расчетов в зависимости от количества фильтрующихся фаз подразделяются на: а) однофазные; б) двухфазные; в) трехфазные.  В зависимости от формы выделенного расчетного элемента методики гидродинамических расчетов делятся на: В зависимости от формы выделенного расчетного элемента методики гидродинамических расчетов делятся на: а) одномерные; б) двумерные; в) трехмерные. Современные методики расчетов применяют двумерные трехфазные или трехмерные трехфазные. 4. РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕЖИМАХ 4.1. Разработка при упругом режиме Разработка нефтяного месторождения при упругом режиме - это осуществление процесса извлечения нефти из недр в условиях, когда пластовое давление превышает давление насыщения, давления и скорости продвижения нефти и воды насыщающих пласт, а также воды в его законтурной области неустановившиеся, изменяющиеся во времени в каждой точке пласта. Упругий режим проявляется во всех случаях, когда изменяются дебиты добывающих скважин или расходы воды нагнетательных скважин. Упругий режим с точки зрения физики — расходование или пополнение упругой энергии пласта, происходящее благодаря сжимаемости пород и насыщающих их жидкостей. При пуске, например, добывающей скважины давление в ней уменьшается по сравнению с пластовым. По мере отбора нефти запас упругой энергии в призабойной зоне уменьшается, т. е. нефть и породы оказываются менее сжатыми, чем раньше. Продолжающийся отбор нефти из пласта приводит к дальнейшему расходованию запаса упругой энергии и, следовательно, к расширению воронки депрессии вокруг скважины. Теорию упругого режима используют главным образом для решения следующих задач по разработке нефтяных месторождений. 1. При определении давления на забое скважины в результате ее пуска, остановки или изменения режима эксплуатации, а также при интерпретации результатов исследования скважин с целью определения параметров пласта. На основе теории упругого режима создан метод определения параметров пласта по кривым восстановления давления в остановленных скважинах (метод КВД). Технологически этот метод состоит в том, что исследуемую скважину вначале эксплуатируют с постоянным дебитом Изменение давления в самой скважине описывается известной формулой упругого режима: ΔP – изменение давления в скважине, ат; Q - дебит пущенной в эксплуатацию (или остановленной) скв. см3/сек; µн – вязкость нефти в пласт. условиях, (Па·сек); h - толщина пласта в пределах которого осуществляется процесс фильтрации, см; rс – радиус скв., см; t - время с начала пуска или остановки скв., сек; k - проницаемость пласта, Дарси; χ - пьезопроводность пласта, см2/сек.  , ,β* - упругоемкость в ат –1, характеризует количество нефти в долях элемента объема залежи, вытекающей из этого элемента при снижении пластового давления в нем на 1 ат. β* = (1 – Sв) mβн + Sвmβв + βп , где m – пористость пласта, доли ед.; βн, βв, βп – коэффициенты сжимаемости нефти, воды и пористой среды; Sв – водонасыщенность пласта, доли ед. Характерная динамика пластового давления в районе пущенной (или остановленной) скважины показана на рис.  Сначала давление в скважине изменяется быстро, затем все медленнее. Режим пласта становится установившимся или стационарным.

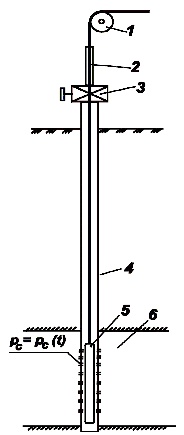

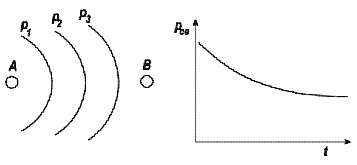

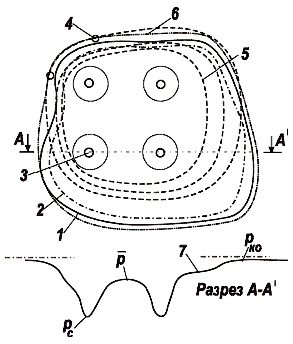

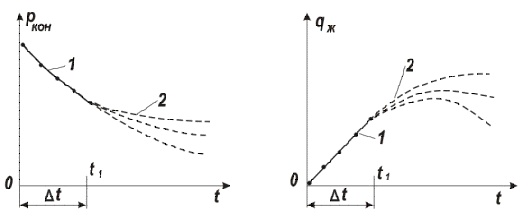

2. При расчетах перераспределения давления в пласте, т.е изменения давления на забоях одних скважин, в результате пуска или остановки или изменения режима работы других скважин. Эти расчеты используют, для интерпретации данных «гидропрослушивания» пласта. Например в момент времени  Рис.31. Кривая понижения давления в прослушиваемой скважине (тектонический сдвиг, участок залегания непроницаемых пород и т. д.). Установление гидродинамических связей между скважинами имеет важное значение для определения охвата пласта воздействием и регулирования его разработки. 3. При расчетах изменения давления на начальном контуре нефтеносности месторождения или средневзвешенного по площади нефтеносности пластового давления при заданном во времени поступлении воды в нефтеносную часть из законтурной области месторождения. Если нефтяное месторождение разрабатывается без воздействия на пласт и оно окружено обширной водоносной областью, то отбор нефти из месторождения и понижение пластового давления в пласте вызовут интенсивный приток воды из законтурной в нефтеносную область пласта. Рассмотрим эпюру распределения давления на месторождении, разрабатываемого на естественном режиме.  Рис.32. Схема нефтяного месторождения и изменения пластового давления: 1-внешний контур нефтеносности; 2-внутренний контур нефтеносности; 3-добывающие скважины; 4-пьезометрические скважины; 5-изобары; 6-условный контур нефтеносности; 7-эпюра пластового давления вдоль разреза месторождения по линии А А1 В процессе отбора из пласта вначале нефти, а затем нефти с водой пластовое давление изменится по сравнению с начальным

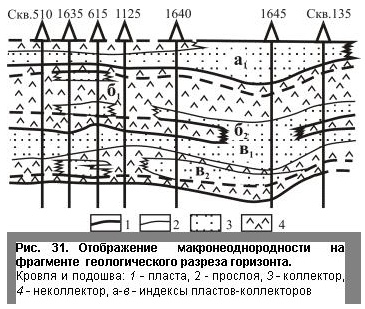

1-фактическое (замеренное в скважинах) контурное давление за период 2- возможные варианты изменения Ээкстраполировать изменение 4.С помощью компьютерного решения уравнения упругого режима можно рассчитать изменение давления во времени в каждой точке пласта. Однако при грубых оценках возможностей разработки нефтяных месторождений при упругом режиме используют понятие об упругом запасе месторождения, его части или законтурной области. Упругий запас — это возможное изменение порового объема пласта в целом при изменении пластового давления на заданное, предельное ( т.е Р насыщения), исходя из условий разработки и эксплуатации месторождения, значение. Упругий запас обычно определяют по формуле линейного закона сжимаемости пласта  ; ; где Разработка нефтяных месторождений при естественном упруговодонапорном режиме весьма эффективна, так как при этом не нужно затрачивать большие средства на создание и осуществление системы поддержания пластового давления. Но осуществление полной выработки извлекаемых запасов только при такой системе возможно лишь на небольших залежах или при наличии мощной пластовой водонапорной системы. Разработка месторождений при режиме растворенного газа При снижении пластового давления ниже давления насыщения в разрабатываемом пласте развивается режим растворенного газа. С увеличением газонасыщенности, в связи со снижением Рпл пузырьки газа всплывают под действием сил гравитации, образуя в повышенной части пласта газовое скопление – газовую шапку. которая называется вторичной. Опыт разработки при РРГ показывает, что почти всегда РРГ сменяется газонапорным. В нашем случае рассмотрим разработку пласта когда всплывание пузырьков затруднено из=за слоистости пласта, т.е РРГ в чистом виде. При РРГ процесс разработки пласта можно изучать по поведению одной скважины, т.к. при равномерном размещении скважин и одинаковых параметрах пласта все скважины имеют одинаковые области дренирования. Расчет эксплуатации залежи при РРГ сводится к рассмотрению неустановившегося процесса развития режима растворенного газа в пределах области, окружающей отдельную скважину. Для определения технологических показателей разработки необходимо иметь экспериментальные данные о зависимости вязкости µн и г, плотностей ρн и ρг, объемного коэффициента β и количества растворенного в нефти газа S от давления Р. Изменение показателей разработки дебита нефти, Рк,( на контуре) Рз,( на забое) и газового фактора можно определить по следующей методике. Связь между дебитом qн и перепадом давлений в заданный момент времени определяется по формуле:  , где , где qн – дебит скважины в м3/сек; k - проницаемость пласта в м2; h - толщина пласта в м; rк - радиус контура питания, м; rс - радиус скважины, м; (Hк-Нс) – разность обобщенной функции Христиановича, в Па при значениях давления на контуре питания Рк и давления на забое скважины Рс. Далее методика расчетов показателей разработки залежи основывается на теории установившейся фильтрации газированной жидкости Христиановича, который ввел обобщенную функцию Н, определяемую как.  , где , гден – вязкость нефти, зависящая от давления, в Па·с. в - объемный коэффициент, зависящий от давления. Интеграл вычисляют приближенным методом, либо используются различные приближенные формулы. Кроме того, используются специальные таблицы относительных проницаемостей для нефти и газа. Зная данные о вязкости нефти и растворимости газа в нефти, строится зависимость Н от Н(Р). Затем определяют дебит скважины, задаваясь значениями забойного давления. Разработка месторождений при режиме РРГ ведет к существенному росту газовых факторов и к снижению нефтеотдачи, поэтому разработку ведут с применением ППД. И в заключение можно сказать. что знание теории расчетов при естественных режимах необходимо прежде всего для определения эффективности разработки месторождений при заводнении по сравнению с разработкой на естественных режимах. 3.6. Неоднородность нефтегазоносных пластов Под геологической неоднородностью понимают изменчивость природных характеристик нефтегазонасыщенных пород в пределах залежи. Геологическую неоднородность необходимо изучать для правильного выбора систем разработки т.е определять число разведочных, добывающих и нагнетательных скважин, располагать их по площади месторождения, определять эффективность заводнения и охват пластов воздействием. Различают два основных вида геологической неоднородности макронеоднородность и микронеоднородность. Микронеоднородность пласта характеризуется многообразием поровых каналов по форме и главным образом по размеру. Пористость, непосредственно связана со способностью породы, накапливать жидкость, поэтому она является одним из важнейших свойств пород. Размеры пор в продуктивных пластах весьма разнообразны. Выделяются капиллярные и субкапиллярные поры. К первым относятся поры размером больше 0,001 мм (>1 мкм), а ко вторым – поры диаметром меньше 0,001 мм (мкм). Жидкость движется только по капиллярным порам, в субкапиллярных порах она остается в неподвижном состоянии. Движения жидкости может не быть и в капиллярных порах, если они со всех сторон блокированы субкапиллярными порами. В продуктивных пластах часто наблюдается трещиноватость, чаще в карбонатных коллекторах. Трещины имеют различную протяженность – от 0,01 – 0,15 до 10 – 20 м, раскрытость – от нескольких микрон до сантиметра, направленность – от бессистемных горизонтальных, наклонных до четко прослеживаемых по площади залежи, вертикальных трещин и густоту – от 1 до 10 трещин на 1 м и более. Одна из самых важных характеристик микроструктуры пористых сред нефтеносных пластов – смачиваемость их поверхности. Подавляющая часть продуктивных пластов преимущественно гидрофильна – т.е. смачиваема водой. Однако, под действием некоторых компонентов нефти – асфальтенов, смол происходит частичная гидрофобизация поверхности пор. Поэтому считается, что нефтегазоносные пласты обладают смешанной (частично гидрофильной, частично гидрофобной) смачиваемостью. Изменчивость, размеров пор, трещиноватость, смачиваемость называются микронеоднородностью. Это основной фактор, определяющий полноту вытеснения нефти водой и другими рабочими агентами. Для оценки характера и степени микронеоднородности продуктивных пластов применяют два основных способа изучение керна, и графический, использующий данные интерпретации геофизических исследований скважин. Графически микронеоднородность отображают на детальных профилях и картах, характеризующих и макронеоднородность. Макронеоднородность или просто неоднородность отражает морфологию залегания пород-коллекторов в объеме залежи углеводородов, т.е. характеризует распределение в ней коллекторов и неколлекторов. Неоднородность, выражается в прерывистости отдельных пропластков в разрезе, линзовидными включениями в толще основного горизонта, расчлененностью и др. Неоднородность изучают по разрезу( толщине горизонта) и по площади (по простиранию). По толщине макронеоднородность проявляется в присутствии в разрезе горизонта нескольких продуктивных пластов и прослоев коллекторов обычно в разном количестве на различных участках залежей, отсутствия в разрезе некоторых пластов, уменьшения нефтенасыщенной толщины в в залежи. По простиранию макронеоднородность изучается по каждому из выделенных в разрезе горизонта пластов-коллекторов. Она проявляется в изменчивости их толщин вплоть до нуля, т.е. наличии зон отсутствия коллекторов (литологического замещения или выклинивания). При этом важное значение имеет характер зон распространения коллекторов.  В настоящее время при изучении геологической неоднородности пластов широко применяются различные методы, которые объединяются в три группы:

К первой группе методов изучения геологической неоднородности пластов относится весь комплекс исследований по обработке фактического материала, полученного в процессе бурения скважин, включая обработку данных анализа кернов и результатов интерпретации промыслово геофизических исследований скважин. |