охр труда. Лекция 1 тема основы законодательства республики беларусь о труде

Скачать 2.17 Mb. Скачать 2.17 Mb.

|

Методы защиты от ЭМПК основным способам и средствам защиты от ЭМП относятся: 1) Организационные меры защиты, которые включают рациональное размещение оборудования, установление определенных режимов работы установок и обслуживающего персонала. К работе с установками ВЧ и СВЧ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медосмотр, обучение и сдавшие экзамены по ТБ. Ежегодно персонал, обслуживающий также установки, проходит медосмотр. Если работа проходит в условиях повышенной опасности, при дозе облучения, превышающей предельно допустимые нормы, то для работающих устанавливаются укороченный рабочий день и дополнительный отпуск. 2) Уменьшение интенсивности излучения от источника. Это осуществляется двумя способами. 1-ый - Работа на пониженной мощности, когда установка работает, отдавая только часть своей проектной мощности. Такой режим используется в процессе настройки, регулировки и при профилактических работах. 2-ой - Работа на эквивалентную нагрузку, когда установка подключена не к излучающей антенне, а к ее эквиваленту ( нагрузке), в которой происходит затухание электромагнитных волн. Таким образом, исключается их излучение в окружающее пространство черев антенну. 3)Экранирование источника излучения. Источник излучения экранируется с помощью специальных экранов. Защитные свойства экранов основаны на отражении и поглощении электромагнитных излучений различными материалами. Лучшими отражающими свойствами обладают металлы, имеющие высокую электропроводность (алюминий, медь, сталь). Поглощающие экраны выполняют из специальной резины. Экраны могут быть сплошными или сетчатыми. При необходимости визуального контроля за работой смотровые окна закрывают сетчатым экраном. 4) Экранирование или удаление рабочего места от источника излучения, применяют, если по технологическим причинам невозможно экранировать источник излучения. При удалении рабочего места от источника излучения используют дистанционное управление оборудованием, что позволяет персоналу исполнять свои функции, находясь вне зоны действия ЭМП. 5)Применение средств сигнализации, что позволяет информировать персонал о том, что оборудование работает в режиме излучения ЭМП. На каждой установке обязательны зеленая и красная лампы. Зеленая лампа сигнализирует о готовности установки к работе в режиме излучения ЭМП, красная о наличии излучения. Кроме того, для информации персонала используются предупредительные надписи и плакаты. 6)Применение средств индивидуальной защиты, к ним относятся радиозащитные очки и специальные халаты с капюшонами или комбинезоны. Стекла очков покрыты пленкой двуокиси олова, отражающей энергию ЭМП. Халаты и комбинезоны изготавливают из металлизированной ткани. Инфракрасные и ультрафиолетовые излучения. Инфракрасными лучами называют невидимые тепловые лучи, распространяющиеся в пространстве в виде электромагнитных волн с длиной волны от 0,75 мкм до 1мм. Источниками инфракрасного излучения является солнце, раскаленные или расплавленные металлы, пламя из открытых топок в системах отопления. Инфракрасное излучение может вызвать тепловые ожоги различной степени, перегревание всего организма и тепловой удар. Длительные воздействия инфракрасных лучей на голову человека может вызвать солнечный удар, потерю остроты зрения, а в некоторых случаях и полную слепоту. Ультрафиолетовое излучение в небольших дозах благоприятно действует на организм человека. Эти лучи, обладая бактерицидными свойствами, способны убивать болезнетворные микроорганизмы. Кроме того, способствуют появлению загара, что является нормальной фотохимической реакцией организма на лучи. Однако длительное воздействие может вызвать заболевание кожного покрова, глаз, повышение температуры тела, головную боль. Длительное воздействие этих лучей расслабляет организм человека, снижает его работоспособность. Источниками ультрафиолетового излучения являются электрические дуговые печи и электросварочные аппараты. В качестве защиты применяют защитные шлемы и защитные очки. В помещениях, где производятся электросварочные работы, образуют вентиляцию. Воздействие лазерных излучений на организм человека и средства защиты от них. Лазерное излучение при воздействии на человека может вызвать органические изменения, возникающие в облучаемых тканях (первичные биологические эффекты) и неспецифические изменения в организме, возникающие как реакция на облучение (нарушение в нервной и сердечно сосудистой системах) (вторичные биологические эффекты). Степень поражения зависит от интенсивности излучения, длительности воздействия, длины волны, особенностей облучаемых тканей и органов. Защита от лазерных излучений: 1) Организационно-планировочные методы: - рациональное размещение рабочих мест и лазерного оборудования; - специальное обучение, инструктаж, медосмотр; - размещение лазеров в специально оборудованных помещениях; - стены, потолки и другие предметы, за исключением специальной аппаратуры, не должны иметь зеркальных поверхностей; - все лазеры должны быть маркированы знаком лазерной опасности; - размещение в помещении не боле одного лазера; - обеспечение обильного естественного и искусственного освещения. 2) Инженерно-технические средства: - уменьшение мощности источника, если позволяет технология; - применение дистанционного управления. Индивидуальные средства защиты: защитные очки со светофильтром, халаты, перчатки. Ионизирующие излучения, их характеристика, воздействие на организм человека и средства защиты от них. К ионизирующему излучению относят рентгеновское, γ-излучение, а также излучение а и β частиц, протонов, нейтронов. Альфа-излучения характеризуются низкой проникающей способностью вследствие большой массы и заряда а-частиц. Бета-излучения характеризуются более высокой проникающей способностью, чем а-частицы, вследствие значительно меньшей массы и большей скорости распространения Р-частиц. Рентгеновское и у излучения представляют собой электромагнитные волны, которые способны глубоко проникать в вещество. Источники ионизирующих излучений: выбросы АЭС, заводов по переработке ядерного топлива. Воздействие ионизирующих излучений на человека характеризуется появлением в биологической ткани заряженных частиц, что приводит к нарушениям нормального течения биохимических процессов, а это, в свою очередь, может вызвать нарушения функций кроветворения, желез внутренней секреции. Тяжесть поражения зависит от величины поглощенной дозы, вида излучения, индивидуальных особенностей организма. Защита от ионизирующих излучений осуществляется рядом организационных и технических мер. К организационным мерам относятся: - выбор изотопов с малым периодом полураспада и имеющих меньший уровень активности; - дозиметрический контроль; - разработка на предприятиях подробных правил работы в условиях ионизирующего излучения применительно к конкретному оборудованию и материалам; - нанесение знаков радиационной опасности; - осуществление периодического медицинского контроля за состоянием здоровья персонала. К техническим мерам относится экранирование, позволяющее ослабить уровень излучения. Для экранирования γ-излучения используют свинец, вольфрам, β-излучения -алюминий, а частицы имеют небольшую длину пробега, поэтому защитой может служить одежда, резиновые перчатки, комбинезоны, спецбельё. Для защиты органов дыхания - респираторы, противогазы. пневмокостюмы. Защита от ультрафиолетового излучения Источники, свойства и биологическое действие ультрафиолетового излучения Ультрафиолетовые (УФ) излучения занимают спектральную область, лежащую между самыми длинными волнами рентгеновского излучения и самыми короткими волнами видимого спектра. С точки зрения биологического действия этот диапазон разделен на три основные части: А — длинноволновое (ближнее) излучение с длиной волны от 0,4 до 0,32 мкм; В — средневолновое (эритемное) излучение с λ от 0,32 до 0,28 мкм; С — коротковолновое (бактерицидное) излучение с λ < 0,28 мкм. Мощнейшим источником УФ-излучения на поверхности Земли является солнечная радиация. Солнечное УФ-излучение поглощается стратосферным озоном в диапазоне волн от 0,25 до 0,35 мкм и ослабляется облаками и загрязненным воздухом. Искусственными источниками УФ-излучения являются лампы накаливания, люминесцентные (газоразрядные) светильники, работающие сварочные аппараты, плазменные горелки и лазеры. УФ-излучение характеризуется двояким действием на организм: с одной стороны, опасностью переоблучения, а с другой, его необходимостью для нормального функционирования организма человека, поскольку УФ-лучи являются важным стимулятором основных биологических процессов, в том числе синтеза некоторых биологически активных веществ. Облучение людей УФ-лучами может вызвать у них эритемное и канцерогенное действие. Эритемное проявляется в покраснении и ожоге кожи (с λ < 0,32 мкм). Воздействие солнечной радиации и УФ-излучения искусственных источников может вызвать эритему кожи (пигментация или загар), являющийся нормальной фотохимической реакцией, не влекущей за собой каких-либо осложнений. Едва заметная эритема на коже людей возникает при величине УФ-излучения около 0,03 Дж/см2 (для европейцев). При длительном воздействии УФ-лучей может обнаружиться рак кожи (А = 0,23-0,32 мкм). Под воздействием УФ-излучения с λ около 0,288 мкм могут начаться фотоаллергические реакции, а облучение глаз выше порогового уровня вызывает воспаление коньюктивы (конъюнктивит) и роговой оболочки (кератит). Нормирование и оценка УФ-излучения Так как УФ-излучение вызывает двоякое действие на людей, то при нормировании допустимых доз учитывается необходимость ограничения при больших интенсивностях излучения и обеспечении необходимых доз для предотвращения "ультрафиолетовой недостаточности". Нормируемым параметром УФ-излучения является эритемная доза в эр (1 эр равен 1 Вт мощности с λ =0,297 мкм). Для профилактики "ультрафиолетовой недостаточности" необходима примерно десятая часть эритемной дозы, т.е. 60-90 мкэр/(мин-см2). Оценка бактерицидного действия производится в бактах б. Для обеспечения бактерицидного эффекта УФ-излучение должно быть не менее 50 мкб/(мин-см2). Фактические мощности УФ-излучения на расстоянии 5 и 30 см от экрана дисплея не должны превышать 10 Вт/м2. Для измерения УФ-излучения могут использоваться дозиметр автоматический ДАУ-81, радиометр РОИ-82, полосовой спектрофотометр СРП-86 и другие приборы. Защита от УФ-излучения Она заключается в применении спецодежды и прозрачных материалов — защитные очки (при сварке) с различной степенью прозрачности в области УФ-излучения (оконное стекло К = 0,315 мкм). Полную защиту от УФ-излучения всех длин волн обеспечивает плексиглаз и тяжелое стекло, содержащее окись свинца, толщиной 2 мм. Защита от инфракрасного излучения Источники, свойства и биоэффекты инфракрасного излучения Диапазон энергий в инфракрасной (ИК) области спектра ограничен длиной волн от 0,75 мкм до 1 мм. ИК-излучение генерируется любым нагретым телом, температура которого определяет интенсивность и спектр излучаемой энергии. Нагретые тела, имеющие температуру выше 100 °С, являются источниками коротковолнового ИК-излучения (0,7-0,9 мкм). С уменьшением температуры нагретого тела (50-100 °С) ИК-излучение характеризуется в основном длинноволновым спектром. На производстве источниками интенсивного ИК-излучения являются: нагретые поверхности оборудования, обрабатываемых деталей и заготовок, различные виды сварки, плазменной обработки и др. Большая часть биологических тканей считается непрозрачной для излучения с λ > 1,5 мкм, поскольку такое излучение почти полностью поглощается средой. Основная реакция при поглощении ИК-излучения — тепловая. Ярко выраженное воздействие коротковолнового ИК-излучения (λ < 1,5 мкм) на кожу проявляется в виде ожога (эритема и образование пузырей). Повторное воздействие в дозах ниже ожоговых может привести к хроническому воспалению век. Интенсивное облучение длинноволновыми ИК-лучами оказывает тепловое действие на роговицу глаза, а облучение в более коротковолновом ИК диапазоне оказывает воздействие на внутренние структуры глаза (радужную оболочку, хрусталик, сетчатку). Нормирование и оценка ИК-излучения Опасность облучения ИК-лучами оценивается по величине плотности потока энергии (ППЭ). Допустимая плотность потока энергии ППЭпц < 350 Вт/м2. При этом ограничивается и температура нагретых поверхностей. Если температура источника тепла не превышает 373 °К (100 °С), то поверхность оборудования должна иметь t < 308 °К (35 °С), а при tист 373 °К (100 °С) — t < 318 °К (45 °С). Основными способами и средствами защиты от ИК-лучей являются: — снижение интенсивности излучения источника; — экранирование источника или рабочего места; — использование средств индивидуальной защиты; — лечебно-профилактические мероприятия. Наиболее распространенными средствами защиты от ИК-излучения являются оградительные, теплоизолирующие и др. устройства. Оградительные устройства — это конструкции, ограждающие или поглощающие поток ИК-излучения. Примерами таких устройств могут служить конструкции, состоящие из одной или нескольких пластин, которые размещены параллельно и с зазором. Охлаждение пластин осуществляется естественным или принудительным способом. С помощью таких устройств могут ограждаться излучающие поверхности и рабочие места. В качестве средств индивидуальной защиты (СИЗ) применяются: для защиты головы — фибровые дюралевые каски; для защиты глаз — очки (темные или с прозрачным слоем металла). Кроме того, могут применяться наголовные маски с откидными экранами. ЛЕКЦИЯ 12 Тема 12. ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ Действие Эл. тока на организм человека, виды воздействия, виды поражения Электробезопасность — это система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги и статического электричества с целью сокращения электротравматизма до приемлемого уровня риска и ниже. Отличительной особенностью электрического тока от других производственных опасностей и вредностей (кроме радиации) является то, что человек не в состоянии обнаружить электрическое напряжение дистанционно своими органами чувств. В большинстве стран мира статистика несчастных случаев по причинам электропоражения показывает, что общее число травм, вызванных электрическим током с потерей трудоспособности, невелико и составляет приблизительно 0,5-1% (в энергетике— 3-3,5%) от общей численности несчастных случаев на производстве. Однако со смертельным исходом такие случаи на производстве составляют 30-40%, а в энергетике до 60% . Согласно статистике, 75-80% смертельных поражений электрическим током происходит в установках до 1000 В. Электрический ток протекает через тело человека, если между двумя его точками имеется разность потенциалов. Напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек, называется напряжением прикосновения Действие электрического тока на организм человека Проходя через организм, электрический ток вызывает термическое, электролитическое и биологическое действие. Термическое действие выражается в ожогах отдельных участков тела, нагреве кровеносных сосудов и нервных волокон. Электролитическое действие выражается в разложении крови и других органических жидкостей, вызывая значительные нарушения их физико-химических составов. Биологическое действие проявляется в раздражении и возбуждении живых тканой организма, что может сопровождаться непроизвольным судорожным сокращением мышц, в том числе мышц сердца и легких. В результате могут возникнуть различные нарушения в организме, в том числе нарушение и даже полное прекращение деятельности органов дыхания и кровообращения. Раздражающее действие тока на ткани может быть прямым, когда ток проходит непосредственно по этим тканям, и рефлекторным, то есть через центральную нервную систему, когда путь тока лежит вне этих органов. Все многообразие действия электрического тока приводит к двум видам поражения: электрическим травмам и электрическим ударам. Электрические травмы — это четко выраженные местные повреждения тканей организма, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги (электрические ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения). Электрический удар — это возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольным судорожным сокращением мышц. Различают четыре степени электрических ударов: I степень — судорожное сокращение мышц без потери сознания; II степень — судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца; III степень — потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (либо того и другого вместе); IV степень — клиническая смерть, то есть отсутствие дыхания и кровообращения. Клиническая ("мнимая") смерть — это переходный процесс от жизни к смерти, наступающий с момента прекращения деятельности сердца и легких. Длительность клинической смерти определяется временем с момента прекращения сердечной деятельности и дыхания до начала гибели клеток коры головного мозга (4-5 мин., а при гибели здорового человека от случайных причин — 7-8 мин.). Биологическая (истинная) смерть — это необратимое явление, характеризующееся прекращением биологических процессов в клетках и тканях организма и распадом белковых структур. Биологическая смерть наступает по истечении периода клинической смерти. Таким образом, причинами смерти от электрического тока могут быть прекращение работы сердца, прекращение дыхания и электрический шок. Остановка сердца или его фибрилляция, то есть хаотические быстрые и разновременные сокращения волокон (фибрилл) сердечной мышцы, при которых сердце перестает работать как насос, в результате чего в организме прекращается кровообращение, может наступить при прямом или рефлекторном действии электрического тока. Прекращение дыхания как первопричина смерти от электрического тока вызывается непосредственным или рефлекторным воздействием тока на мышцы грудной клетки, участвующие в процессе дыхания (в результате — асфиксия или удушье по причине недостатка кислорода и избытка углекислоты в организме). Виды поражений электрических травм: - электрические ожоги – - электрометаллизация кожи - электрические знаки - электрические удары - электроофтальмия - механические повреждения Электрические ожоги возникают при термическом действии электрического тока. Наиболее опасными являются ожоги, :возникающие в результате воздействия электрической дуги, так Kaк ее температура может превышать 3000°С. Электрометаллизация кожи — проникновение в кожу под действием электрического тока мельчайших частиц металла. В результате кожа становится электропроводной, т. е. сопротивление ее резко падает. Электрические знаки -- пятна серого или бледно-желтого цвета, возникающие при плотном контакте с токоведущей частью (пс которой в рабочем состоянии протекает электрический ток). Природа электрических знаков еще недостаточно изучена. Электроофтальмия- поражение наружных оболочек глаз вследствие воздействия ультрафиолетового излучения электрической дуги. Электрические удары — общее поражение организма человека, характеризующееся судорожными сокращениями мышц, нарушением нервной и сердечно-сосудистой систем человека. Нередко электрические удары приводят к смертельным исходам. Механические повреждения (разрывы тканей, переломы) происходят при судорожном сокращении мышц, а также в результате падений при воздействии электрического тока. Характер поражения электрическим током и его последствия зависят от значения и рода тока, пути его прохождения, длительности воздействия, индивидуальных физиологических особенностей человека и его состояния в момент поражения. Электрический шок — это тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма в ответ на сильное электрическое раздражение, сопровождающаяся опасными расстройствами кровообращения, дыхания, обмена веществ и т.п. Такое состояние может продолжаться от нескольких минут до суток. В основном значение и род тока определяют характер поражения. В электроустановках до 500 В переменный ток промышленной частоты (50 Гц) более опасен для человека, чем постоянный. Это связано со сложными биологическими процессами, происходящими в клетках организма человека. С увеличением частоты тока опасность поражения уменьшается. При частоте порядка нескольких сотен килогерц электрические удары не наблюдаются. Токи в зависимости от значения по своему воздействию на организм человека делятся на ощутимые, неотпускающие и фибрилляционные. Ощутимые токи -- токи, вызывающие при прохождении через организм ощутимые раздражения. Человек начинает ощущать воздействие переменного тока (50 Гц) при значениях от 0,5 до 1,5 мА и постоянного тока -- от 5 до 7 мА. В пределах этих значений наблюдаются легкое дрожание пальцев, покалывание, нагревание кожи (при постоянном токе). Такие токи называют пороговыми ощутимыми токами. Неотпускающие токи вызывают судорожное сокращение мышц руки. Наименьшее значение тока, при котором человек не может самостоятельно оторвать руки от токоведущих частей, называется пороговым неотпускающим током. Для переменного тока это значение лежит в пределах от 10 до 15 мА, для постоянного тока — т 50 до 80 мА. При дальнейшем увеличении тока начинается поражение сердечно-сосудистой системы. Затрудняется, а затем останавливается дыхание, изменяется работа сердца. фибрилляционные токи вызывают фибрилляцию сердца — трепетание или аритмичное сокращение и расслабление сердечной мышцы. В результате фибрилляции кровь из сердца не поступает в жизненно важные органы и в первую очередь нарушается кровоснабжение мозга. Человеческий мозг, лишенный кровоснабжения, живет в течение 5 — 8 минут, а затем погибает, поэтому в данном случае очень важно быстро и своевременно оказать первую помощь пострадавшему. Значения фибрилляционных токов колеблются от 80 до 5000 мА Факторы, влияющие на исход поражения Эл. током Исход воздействия электрического тока на организм человека зависит от ряда факторов, основными из которых являются: электрическое сопротивление тела человека; величина электрического тока; длительность его воздействия на организм; величина напряжения, воздействующего на организм; род и частота тока; путь протекания тока в теле; психофизиологическое состояние организма, его индивидуальные свойства; состояние и характеристика окружающей среды (температура воздуха, влажность, загазованность и запыленность воздуха) и др.

0,6 – 1,5 mA: возникает ощущение (перемен), не ощущается (постоян) 5 - 7 mA: судороги в руках (перемен), возникает ощущение (постоян) 20-25 mA: пороговый, не отпускающий - руки парализуются, оторвать невозможно от оборудования, замедление дыхания (перемен), незначительное сокращение мышц (постоян) 50 - 80 mA: фибрилляционный - аритмичное сокращение или расслабление сердечных мышц

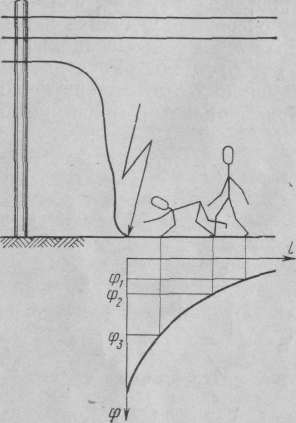

Продолжительность воздействия тока на организм человека — один из основных факторов. Чем короче время воздействия тока, тем меньше опасность. Если ток неотпускающий, но еще не нарушает дыхания и работы сердца, быстрое отключение спасает пострадавшего, который не смог бы освободиться сам. При длительном воздействии тока сопротивление тела человека падает и ток возрастает до значения, способного вызвать остановку дыхания или даже фибрилляцию сердца. Остановка дыхания возникает не мгновенно, а через несколько секунд, причем чем больше ток через человека, тем меньше это время. Своевременное отключение пострадавшего позволяет предотвратить прекращение работы дыхательных мышц. Таким образом, чем меньше длительность действия тока на человека, тем меньше вероятность совпадения времени, в течение которого через сердце проходит ток с фазой Т. Путь тока в теле человека. Наиболее опасно прохождение тока через дыхательные мышцы и сердце. Так, отмечено, что по пути «рука-рука» через сердце проходит 3,3 % общего тока, «левая рука — ноги» — 3,7 %, «правая рука — ноги» — 6,7 %, «нога — нога» — 0,4 %, «голова — ноги» — 6,8 %, «голова — руки» — 7 %. По данным статистики потеря трудоспособности на три дня и более наблюдалась при пути тока «рука — рука» в 83 % случаев, «левая рука — ноги» — в 80 %, «правая рука — ноги» — 87 %, «нога — нога» — в 15 % случаев. Таким образом, путь тока влияет на исход поражения; ток в теле человека проходит не обязательно по кратчайшему пути, что объясняется большой разницей в удельном сопротивлении различных тканей (костная, мышечная, жировая и т. д.). Наименьший ток через сердце проходит при пути тока по нижней петле «нога — нога». Однако из этого не следует делать выводы о малой опасности нижней петли (действие шагового напряжения). Обычно если ток достаточно велик, он вызывает судороги ног, и человек падает, после чего ток уже может проходить через грудную клетку, т. е. через дыхательные мышцы и сердце. Наиболее опасный -- это путь, проходящий через головной и спинной мозг, сердце, легкие Род и частота тока. Установлено, что переменный ток частотой 50—60 Гц более опасен, чем постоянный. так как одни и те же воздействия вызываются большими значениями постоянного тока, чем переменного. Однако даже небольшой постоянный ток (ниже порога ощущения) при быстром разрыве цепи дает очень резкие удары, иногда вызывающие судороги мышц рук. Многие исследователи утверждают, что наиболее опасен переменный ток частотой 50—60 Гц. Опасность действия тока снижается с увеличением частоты, но ток частотой 500 Гц не менее опасен, чем 50 Гц. Сопротивление тела человека непостоянно и зависит от многих факторов -- состояния кожи, величины и плотности контакта, приложенного напряжения и времени воздействия тока. Обычно при анализе опасности электрических сетей и при расчетах принято считать сопротивление тела человека активным и равным 1 кОм. Характер поражения зависит также от времени действия тока. При длительном воздействии тока увеличивается нагревание кожи, кожа из-за потовыделения увлажняется, сопротивление ее падает и ток, проходящий через тело человека, резко увеличивается. Характер поражения определяется и индивидуальными физиологическими особенностями человека. Если человек физически здоров, то электропоражение будет менее тяжелым. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, кожи, нервной системы, при алкогольном опьянении электротравма может быть чрезвычайно серьезной даже при небольших воздействующих токах. Немаловажное влияние на исход поражения оказывает психофизиологическая подготовленность работника к воздействию. Если человек внимателен, сосредоточен при выполнении работы, подготовлен к тому, что он может подвергаться воздействию электрического тока, то травма может оказаться менее тяжелой. ПАРАМЕТРЫ окружающей среды : температура, влажность, наличие пыли Физиологические особенности организма в момент поражения Приложенное напряжение зависимость прямопропорциональная Явление при стекании тока в землю П  уть «нога -- нога» является наименее опасным. Чаще всего такой путь возникает в том случае, когда человек попадает под воздействие так называемого напряжения шага, т. е. между точками поверхности земли, находящимися на расстоянии шага друг от друга. уть «нога -- нога» является наименее опасным. Чаще всего такой путь возникает в том случае, когда человек попадает под воздействие так называемого напряжения шага, т. е. между точками поверхности земли, находящимися на расстоянии шага друг от друга.Если произошло замыкание на землю какой-либо цепи — случайное электрическое соединение токоведущей части непосредственно с землей или через металлоконструкции, то по земле будет растекаться электрический ток, называемый током замыкания на землю. Потенциал земли по мере удаления от места замыкания будет изменяться от максимального до нулевого значения, так как грунт оказывает сопротивление току замыкания на землю. Рис.1 Включение человека на напряжение шага Если человек попадает в зону растекания тока, то между его ступнями будет существовать разность потенциалов, которая вызовет протекание тока по пути «нога — нога». Результатом воздействия тока может быть сокращение мышц ног, и человек может упасть. Падение вызовет образование .новой, более опасной цепи прохождения тока через сердце и легкие. На рис. 3.1 показано образование шагового напряжения и приведена кривая распределения потенциала на поверхности земли. На расстоянии 20 м от места замыкания потенциал можно считать равным нулю. Рис. 3.1. Включение человека на напряжение шага Значение тока, проходящего через организм человека, зависит от приложенного напряжения и сопротивления тела. Чем больше напряжение, тем больший ток проходит через человека Напряжения прикосновения и шага Шаговое напряжение - напряжение на поверхности земли между точками, находящимися на расстоянии шага друг от друга. Напряжение прикосновения - разность потенциалов двух точек электрич. цепи которых одновременно касается человек. Чтобы уменьшить разность φ2-φ1 , из зоны растекания нужно выходить мелкими шажками Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током Электроустановками называют установки, в которых производится, преобразуется, распределяется и потребляется электрическая энергия. К электроустановкам относятся генераторы и электродвигатели, трансформаторы и выпрямители, аппаратура проводной, радио- и телевизионной связи и др. Безопасность работ в электроустановках зависит от электрической схемы и параметров электроустановки, номинального напряжения, окружающей среды и условий эксплуатации. С точки зрения обеспечения безопасности все электроустановки согласно ПУЭ делятся на установки до 1000 В и установки выше 1000 В. Поскольку установки выше 1000 В являются более опасными, то к защитным мерам в них предъявляются более жесткие требования. Электроустановки могут быть расположены в закрытых помещениях и вне их. Условия окружающей среды оказывают существенное влияние на состояние изоляции электроустановки, на сопротивление тела человека, а следовательно, и на безопасное? обслуживающего персонала. Условия работы по степени электробезопасности делятся на три категории: с повышенной опасность» поражения людей электрическим током; особо опасные; без повышенной опасности. Условия с повышенной опасностью характеризуются наличие одного из следующих признаков: - токопроводящие основания (железобетонные, земляные, металлические, кирпичные); - токопроводящая пыль, ухудшающая условия охлаждения ц изоляции, но не вызывающая опасности пожара; - сырость (относительная влажность, превышающая 75%); - температура, длительно превышающая +35°С; - возможность одновременного прикосновения человека к заземленным металлоконструкциям, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования — с другой. Для уменьшения опасности поражения электрическим током в этих условиях рекомендуется применять малое напряжение (не более 42 В). Особо опасные условия характеризуются наличием одного из следующих признаков: особая сырость (относительная влажность, близкая к 100%); химически активная среда, разрушающая изоляцию и токоведущие части электрооборудования; не менее двух признаков с повышенной опасностью. В этих условиях рекомендуется применять напряжение 12 В. В условиях без повышенной опасности отсутствуют вышеперечисленные признаки ЛЕКЦИЯ 13 |