Лекция 4. Лекция Реактивность и резистентность организма. Иммунопатология Реактивность и резистентность организма. Основные понятия

Скачать 0.49 Mb. Скачать 0.49 Mb.

|

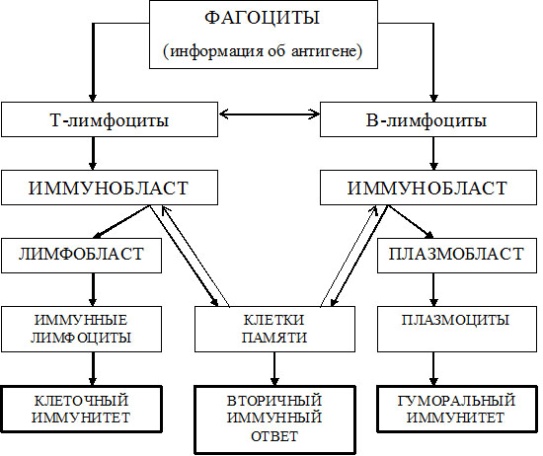

Рис. 5 – Взаимодействие клеток в иммунном ответе Рис. 5 – Взаимодействие клеток в иммунном ответеВарианты иммунных ответов

Т-клеточные ответы регулируются Тх и приводят к формированию Т-клеток воспаления, Т-киллеров и соответствующих им клеток памяти. При простом гуморальном ответе образуется только IgМ без формирования иммунной памяти. Развернутый гуморальный ответ регулируется Тх и заканчивается образованием плазматических клеток (продуцентов АТ классов M, G, A, E) и В-лимфоцитов памяти. Основные фазы иммунных ответов 1. Афферентная фаза – распознание АГ и активация иммунокомпетентных клеток:

2. Центральная фаза – вовлечение в процесс клеток-предшественниц, пролиферация, дифференциация специфических клонов Т- и В-клеток (иммунобластов) и клеток памяти; 3. Эффекторная фаза – разрушение, элиминация антигена (см. таблицу 8). Таблица 8 – Типы специфических эффекторных механизмов

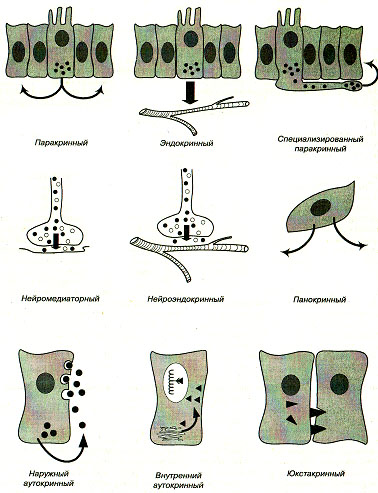

Цитокины Цитокины – это гликопротеины, регулирующие пролиферацию и дифференцировку Т- и В-клеток в специфические эффекторы. Цитокины вырабатываются множеством клеток, они способны активировать продукцию друг друга (по каскадному принципу) и имеют широкий круг частично перекрывающихся функций, некоторые из них могут оказывать системный эффект. Часть цитокинов продуцируется постоянно, секреция других индуцируется антигенами. В настоящее время известно около 80 цитокинов, а полностью идентифицировано и клонировано 60 (29 присвоены порядковые номера). Все цитокины в ходе иммунологических взаимодействий работают как аутокринные и паракринные регуляторы (см. рис. 6), а их биологическая активность осуществляется через специфические мембранные рецепторы многих клеток. В норме цитокины в системной циркуляции не обнаруживаются. Цитокины никогда не вырабатываются клетками «про запас», не депонируются в виде молекул-предшественников. Синтез их всегда начинается как бы «с начала» - с транскрипции цитокиновой РНК. Высокая биологическая активность цитокинов проявляется оперативно там, где нужно и не дольше, чем нужно. Действую цитокины на рецепторы мембран соответствующих клеток. Основные эффекты цитокинов:

Функционально цитокины подразделены на четыре групп 1 группа. Доиммунные цитокины, выработка которых стимулируется непосредственно инфекционными агентами и происходит в моноцитах и макрофагах, кератиноцитах кожи, в других барьерных тканях (интерфероны-α, β, интерлейкины-1, 6, хемокины). 2 группа. Лимфоцитарные цитокины, продуцируемые в основном Т-лимфоцитами. Это регуляторы активации, пролиферации и дифференцировки лимфоцитов. Сигналом для выработки этих цитокинов является связывание Т-клеточного рецептора со специфическим антигеном (интерфероны-2, 4). 3 группа. Цитокины – регуляторы иммунного воспаления. Вырабатываются иммунными лимфоцитами. Они активизируют клетки обще воспалительного назначения: нейтрофилы, эозинофилы, макрофаги, нормальные киллеры (интерферон-γ, лимфотоксин, интерлейкины-10, 12, 5). 4 группа. Цитокины – факторы роста. Они стимулируют пролиферацию и дифференцировку клеток-предшественников лейкоцитов в костном мозге; вырабатываются адипоцитами, фибробластами, эндотелием. (лиганды, интерлейкины-3, 7, 9, 11, различные факторы роста)  Рис. 6 – Типы химических регуляторных взаимодействий между клетками Рис. 6 – Типы химических регуляторных взаимодействий между клеткамиИммунологическая толерантность Толерантность (син: иммунная ареактивность, отсутствие иммунного ответа) – это специфическое подавление иммунного ответа, вызываемое предварительным введением АГ (Г. Сискинг, 1864). Иммунологическая толерантность (лат. tolerantia – способность переносить, терпеливость; син.: переносимость):

«Толерантность» является феноменом противоположным «иммунологической памяти». Виды иммунологической толерантности:

Врожденная (аутоиммунная) толерантность возникает в результате контакта с антигеном во внутриутробном и раннем постнатальном периоде. Поэтому не возникает ответа на собственные антигены (т.е., развивается способность распознавать структуры собственного организма как «свои»). Приобретенная толерантность – это отсутствие специфической реакции по отношению к чужеродному АГ, возникающее в результате контакта с еще незрелой иммунной системой (может возникнуть при облучении или при одновременном введении АГ и иммунодепрессанта). Механизмы толерантности:

Биологические особенности толерантности: 1.Иммунологическая толерантность специфична, т.е. развивается только на соответствующий АГ (отличие от первичных и вторичных иммунодефицитов). 2. Иммунологическая толерантность не вызывает привыкания организма к патогенному действию соответствующего АГ. 3. Сроки формирования иммунологической толерантности варьируют от нескольких часов до нескольких суток. Длительность толерантности зависит от:

4. Иммунологическая толерантность – свойство лимфоидной ткани данного организма, и поэтому пассивный перенос лимфоцитов от толерантного донора реципиенту ведет к появлению у реципиента толерантности к тому же АГ. 5. Иммунологическая толерантность в зависимости от дозы АГ может сочетаться с феноменом «периферической» нейтрализации, т.е., лимфоидная ткань нормально продуцирует АТ, которые связываются избытком АГ и их не удается обнаружить в крови. Таким образом, иммунологическая толерантность определяется как индуцированное АГ специфическое подавление иммунного ответа. В ее основе лежит несколько различных механизмов. Исторически иммунологическая толерантность рассматривается как защита против аутоиммунных заболеваний. Отмена толерантности Толерантность не носит постоянного характера (за исключением аллотрансплантационной), хотя может быть очень длительной. Ее продолжительность можно увеличивать периодическим введением АГ. Выход из толерантности бывает либо спонтанным, либо индуцированным. По мере увеличения промежутка времени между индукцией толерантности и введением разрешающей дозы иммуногена в организме постепенно восстанавливается способность к образованию АТ. На длительность толерантности оказывают влияние:

После исчезновения толерантности организм начинает спонтанно продуцировать АТ к АГ, к которому предварительно была вызвана толерантность. Отмену толерантности можно индуцировать в эксперименте путем переноса нормальных лимфоидных клеток, инъекцией пассивных АТ, облучением рентгеновскими лучами, парабиозом и др. Гиперчувствительность организма. Аллергия. Аллергия(от греч. аllos – иной, ergon – действую) – это патологически повышенная чувствительность организма к веществам с антигенными свойствами, связанная с перестройкой иммунной системы и сопровождающаяся повреждением структуры и функции собственных клеток, тканей, органов. Этиология аллергических реакций Причиной аллергии могут быть самые различные вещества с антигенными свойствами, которые вызывают в организме иммунный ответ гуморального или клеточного типа. Такие вещества называют аллергенами.Аллергены разделяют на экзо- и эндогенные (табл. 9). Аллергенами могут быть полные антигены и неполные — гаптены. Неполные антигены вызывают аллергию несколькими путями:

Таблица 9 - классификация и характеристика аллергенов

Типы аллергических реакций: Кумбс и Джелл (1968) выделили следующие типы аллергических реакций: I тип – анафилактические (атопические, реагиновые, Ig E – зависимые); II тип – цитотоксические (цитолитические); III тип – иммунокомплексные (типа феномена Артюса) IV тип – клеточноопосредованные (Т – лимфоцитзависимые); V тип – рецепторноопосредованные (стимулирующие). Тип I — реагиновый (анафилактический). Антитела сорбированы на клетке, а антигены поступают извне. Комплексы антиген—антитело образуются на клетках, несущих антитела. В патогенезе реакций существенным является взаимодействие антигена с IgE и IgG, (реагинами), сорбированными на тканевых базофилах, и последующая дегрануляция этих клеток. Система комплемента при этом не активируется.К этому типу реакций относят анафилаксию общую и местную. Общая анафилаксия бывает при анафилактическом шоке. Местная анафилаксия подразделяется на анафилаксию в коже (крапивница, феномен Овери) и анафилаксию в других органах (бронхиальная астма, сенная лихорадка). Тип II — реакции цитолиза, или цитотоксические реакции. Антиген является компонентом клетки или сорбирован на ней, а антитело поступает в ткани. Аллергическая реакция начинается в результате прямого повреждающего действия антител на клетки; активации комплемента; активации субпопуляции В-киллеров; активации фагоцитоза. Активирующим фактором является комплекс антиген—антитело. К цитотоксическим аллергическим реакциям относится действие больших доз антиретикулярной цитотоксической сыворотки (АЦС). Тип III — реакции иммунных комплексов или типа феномена Артюса. Ни антиген, ни антитело при этом не являются компонентами клеток, и образование комплекса антиген—антитело происходит в крови и межклеточной жидкости. Роль преципитирующих антител выполняют IgM и IgG. Микропреципитаты сосредоточиваются вокруг сосудов и в сосудистой стенке. Это приводит к нарушению микроциркуляции и вторичному поражению ткани, вплоть до некроза. IgM, IgG — IgG, активируют комплемент, а посредством него — выработку других активных веществ, хемотаксис и фагоцитоз. Образуется лейкоцитарный инфильтрат — замедленный компонент феномена Артюса. Тип IV — клеточноопосредованные или реакции замедленной гиперчувствительности (ГЗТ). Главная особенность реакций замедленного типа состоит в том, что с антигеном взаимодействуют Т-лимфоциты. Реакция замедленной гиперчувствительности не менее специфична по отношению к антигену, чем реакция с иммуноглобулинами, благодаря наличию у Т-лимфоцитов рецепторов, способных специфически взаимодействовать с антигеном. Этими рецепторами являются, вероятно, IgM, укороченные и встроенные в мембрану Т-лимфоцита, и антигены гистосовместимости. Однако в ткани, где происходит эта реакция, среди множества клеток, разрушающих антиген и ткань, обнаруживается только несколько процентов Т-лимфоцитов, способных специфически реагировать с антигеном. Данный факт стал понятен после открытия лимфокинов — особых веществ, выделяемых Т-лимфоцитами. Благодаря им иммунные Т-лимфоциты даже в небольшом количестве становятся организаторами разрушения антигена другими лейкоцитами крови. Тип V — стимулирующие аллергические реакции. В результате действия антител на клетки, несущие антиген, происходит стимуляция функции этих клеток. Механизм стимуляции объясняется тем, что выработанные антитела могут специфически реагировать с рецепторами клетки, предназначенными для активирующих гормонов или медиаторов. К стимулирующему типу аллергических реакций относится аутоиммунный механизм базедовой болезни, приводящий к гиперфункции щитовидной железы. Согласно современной классификации все аллергические реакции разделяют на две большие группы: 1. Преимущественно гуморального типа (реакции ГНТ – гиперчувствительность немедленного типа, или АТОИП – антителоопосредованные иммуноповреждения). Данные реакции в сенсибилизированном организме развиваются быстро (от нескольких минут до 4 часов с момента поступления аллергена), хотя для самой сенсибилизации требуют относительно большего срока (7-12 дней), пассивно переносятся сывороткой, вызываются иммуноглобулинами. Три основные категории реакций ГНТ: - анафилактические; - цитотоксические; - иммунокомплексные. Для развития ГНТ антиген должен быть представлен А-клеткой, как экзоцеллюлярный, в контексте белков ГКГС II класса. Тогда его распознают Т-хелперы и представят В-лимфоцитам. Поэтому реакции ГНТ преимущественно развиваются, если патоген (аллерген) не персистирует в А-клетке, а попадая туда, сразу разрушается под воздействием механизмов, завершающих фагоцитоз. 2. Преимущественно клеточного типа (реакции ГЗТ – гиперчувствительность замедленного типа, или КОИП – клеточноопосредованные иммуноповреждения). Данные реакции в сенсибилизированном организме развиваются медленно (через 48-72 часа с момента поступления аллергена), хотя требуют меньшего срока для приобретения самой сенсибилизации Общий патогенез аллергических реакций Независимо от того, к какому типу повреждения относится аллергическая реакция, выделяют три стадии ее развития: 1 стадия – иммунологическая; 2 стадия – патохимическая; 3 стадия – патофизиологическая. Стадия и м м у н н ы х р е а к ц и й (или период сенсибилизации): начинается с первого контакта организма с аллергеном; по своему механизму напоминает иммунитет; идет образование и накопление аллергических АТ или сенсибилизированных лимфоцитов. Организм становится повышенно чувствителен к специфическому аллергену. При повторном попадании в организм аллергена происходит образование комплексов АГ-АТ или АГ-сенсибилизированный лимфоцит, которые обусловливают следующую стадию аллергических реакций. Г р у п п ы АТ п р и а л л е р г и и: 1) Клеточные (фиксированные), связанные с лимфоцитами и участвующие в реакциях ГЗТ; 2) Свободные (циркулирующие), обнаруживаются в сыворотке крови и др. биологических жидкостях и участвуют в реакциях ГНТ:

3) Блокирующие, содержатся в сыворотке выздоровевших животных от аллергических заболеваний; они быстро связывают попавшие в организм аллергены и благодаря этому препятствуют повреждению клетки. В иммунологическую стадию повышается чувствительность организма к аллергену, т.е. развивается с е н с и б и л и з а ц и я:

Стадия б и о х и м и ч е с к и х р е а к ц и й (патохимическая): характеризуется выделением готовых и образованием новых БАВ (медиаторов аллергии) в результате сложных биохимических процессов, запускаемых комплексами АГ-АТ или АГ – сенсибилизированный лимфоцит. Медиаторы ГНТ:

Медиаторы ГЗТ (лимфокины): 1. По характеру воздействия:

2. С учетом объекта воздействия:

Стадия к л и н и ч е с к и х п р о я в л е н и й (патофизиологическая): представляет собой ответную реакцию клеток, органов и тканей на действие медиаторов аллергии; появляются характерные для каждого типа аллергии клинические симптомы и синдромы. Патогенетические механизмы ГНТ:

Патогенетические механизмы ГЗТ: различные воспалительные реакции замедленного типа (иммунные воспаления). | ||||||||||||||