Лекция 4. Лекция Реактивность и резистентность организма. Иммунопатология Реактивность и резистентность организма. Основные понятия

Скачать 0.49 Mb. Скачать 0.49 Mb.

|

|

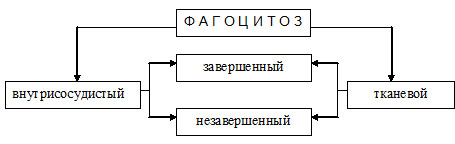

Клеточные механизмы неспецифической защиты организма Фагоцитоз – это разновидность клеточного иммунитета, характеризующаяся распознаванием, поглощением и перевариванием фагоцитами чужеродных плотных частиц (рис. 3, 4). Процесс фагоцитоза обеспечивается клетками-фагоцитами при наличии фагоцитабельного объекта в определенных условиях среды. 2 группы фагоцитов (клеток, обладающих способностью к фагоцитозу):

Основная структурная единица МФС – макрофаги:

Макрофаги обладают высокой фагоцитарной активностью; способствуют формированию очага воспаления, обеспечивают резистентность против бактериальных, вирусных и паразитарных агентов, вовлекаются в процессы регенерации и инволюции, принимают участие в противоопухолевом иммунитете, гранулопоэзе, осуществляют иммунный надзор за внутренней средой организма. Кроме того, макрофаги способны секретировать большое количество биологически активных веществ (монокины), обладающих цитотоксическими свойствами. В систему ПМЯЛ входят микрофаги (гранулоциты: нейтрофилы, базофилы, эозинофилы). Наибольшей фагоцитарной активностью обладают нейтрофилы, наименьшей – базофилы.  Рис. 3 - Формы фагоцитоза  Рис.4 - Стадии фагоцитоза. Рис.4 - Стадии фагоцитоза.Стадии фагоцитоза:

Завершенный фагоцитоз заканчивается полным уничтожением чужеродного объекта и обуславливает развитие высокой резистентности к действию инфекционных патогенных факторов. Незавершенный фагоцитоз не обеспечивает противомикробной защитной функции, способствует генерализации и персистенции инфекции. При незавершенном фагоцитозе чужеродные частицы не разрушаются или разрушаются частично. На мембране фагоцита появляются антигенные структуры, поступившие из цитоплазмы. Эти антигены (АГ) легко взаимодействуют с Т-лимфоцитами, обеспечивая начальный этап иммунной, специфической реакции. Гуморальные механизмы неспецифической защиты организма Система комплемента Комплемент - это полифункциональная ферментативная система, состоящая по меньшей мере из 26 сывороточных белков (компонентов комплемента), опосредующих воспалительные реакции при участии гранулоцитов и макрофагов (табл. 3, 4). Компоненты системы участвуют в реакциях свёртывания крови, способствуют межклеточным взаимодействиям, необходимым для процессинга антигена, вызывают лизис бактерий и клеток, инфицированных вирусами. Основные функции компонентов комплемента в защитных реакциях — стимуляция фагоцитоза, нарушение целостности клеточных стенок микроорганизмов мембраноповреждающим комплексом (особенно у видов, устойчивых к фагоцитозу, например гонококков) и индукция синтеза медиаторов воспалительного ответа (например, ИЛ-1). Компоненты комплемента внедряются в бислой липидов клеточной мембраны. Под их влиянием образуются трансмембранные каналы, через которые движутся ионы (K, Ca, Na) в противоположных направлениях и вода внутрь клетки. Развивается осмотический шок, который заканчивается киллингом чужеродного агента. В норме компоненты системы находятся в неактивной форме. Активация комплемента приводит к поочередному (каскадному) появлению его активных компонентов в серии протеолитических реакций, стимулирующих защитные процессы. Кроме того, система комплемента стимулирует воспалительные реакции (некоторые компоненты — хемоаттрактанты для фагоцитов), участвует в развитии иммунных (через активацию макрофагов) и анафилактических реакций. Активация компонентов комплемента может происходит по классическому и альтернативному путям. Таблица 3 – Компоненты комплемента

Таблица 4 – Основные эффекты белков системы комплемента и фрагментов их расщепления

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||